-

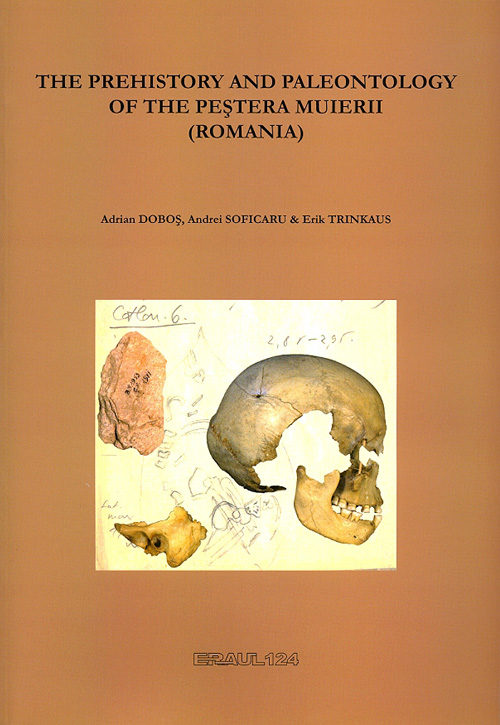

par Adrian DOBOS, Andrei SOFICARU & Erik TRINKAUS Table of Content Chapter 1 | Introduction Chapter 2 | The Peştera Muierii: geological context and chronology Chapter 3 | A history of investigations at the Peştera Muierii Chapter 4 | The vertabrate paleontological remains Chapter 5 | The Paleolithic assemblages Chapter 6 | The Holocene archeological remains Chapter 7 | The Pleistocene human remains Chapter 8 | The Holocene human skeleton from the Galeria Principală Chapter 9 | Paleonthropological implications of the Peştera Muierii Chapter 10 | References

-

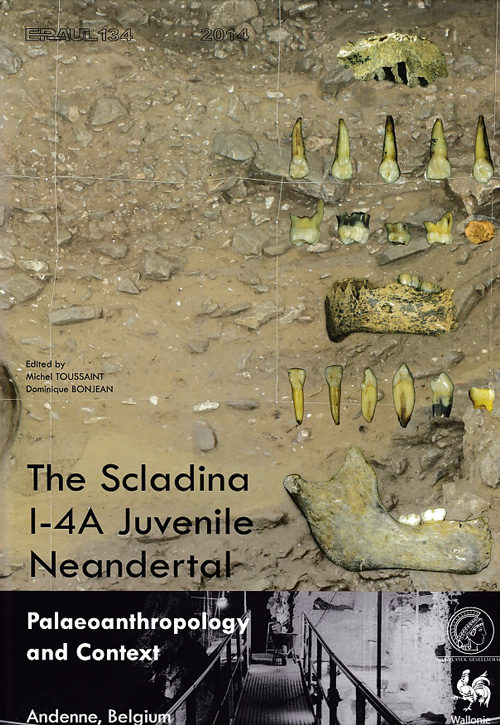

Palaeoanthropology and Context par TOUSSAINT Michel & BONJEAN Auteurs Michel Toussaint, Dominique Bonjean, Gregory Abrams, Sanda Balescu, Stefano Benazzi, Herve Bocherens, Mona Court-Picon, Freddy Damblon, Elise Delaunois, Dorien De Vries, Kevin Di Modica, Sireen El Zaatari, Christophe Falgueres, Paul Haesaerts, Catherine Hanni, Katerina Harvati, Jean-Jacques Hublin, Kristin L. Krueger, Kornelius Kupczik, Adeline Le Cabec, Rhylan McMillan, Anthony J. Olejniczak, Ludovic Orlando, Marcel Otte, Stephane Pirson, Donald J. Reid, Cheryl A. Roy, Matthew M. Skinner, Tanya M. Smith, Paul T. Tafforeau, Christine Verna, Yuji Yokoyama

-

Images ludiques de Grèce ancienne Véronique DASEN

Des centaines de scènes de jeu animent les vases attiques et italiotes pendant près de deux siècles, du milieu du VIe siècle à la fin du IVe siècle av. J.-C. Cet univers ludique peuplé de guerriers, d’enfants, de jeunes filles et de garçons, révèle une grande variété d’activités — jeux de pions, de balle, du porteur, cerceau, toupie, balançoires et planches à bascules... — qui apportent un éclairage nouveau sur la dynamique de la société grecque archaïque et classique, ses normes, ses valeurs et son imaginaire. Les peintres utilisent les scènes de jeu de manière métaphorique pour parler de la jeunesse, de l’amour, des passages d’âge, du goût de la compétition et de la performance, avec une relation particulière à la chance et au risque.

Ce parcours dans les images ludiques débute à l’époque archaïque avec les plus anciennes représentations de jeu qui mettent en scène deux soldats, lourdement armés, qui se délassent à la guerre tout en manifestant leur complicité et leurs compétences stratégiques. Il se termine avec les divertissements d’enfants dans un cadre festif à la fin du Ve et au début du IVe siècle. Entre les deux se déploie la beauté physique des jeunes gens, s’entraînant à devenir les meilleurs au gymnase pour les garçons, tandis que l’adresse des filles vise à rendre propice un mariage sous le signe de l’émotion et de la joie.

Ce volume richement illustré est issu des recherches menées dans le cadre du projet ERC AdG Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity soutenu par le Conseil européen de la recherche.

Véronique Dasen est professeure d’archéologie classique à l’Université de Fribourg (CH) et rattachée au Centre AnHiMA, Paris (UMR 8210). Ses recherches portent sur l’anthropologie des images et la culture matérielle dans les mondes grec et romain.

-

Discovering the Forgotten Pharaoh Exhibition Catalogue par S. CONNOR & D. LABOURY (eds)

Cet ouvrage est conçu comme un guide destiné à accompagner les visiteurs de l’exposition Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié (organisée par Europa Expo au centre d’exposition de la gare TGV internationale de Liège-Guillemins, du 14 décembre 2019 au 30 août 2020) et permet de contextualiser la visite en approfondissant les divers thèmes abordés. Près d’un siècle après la découverte la plus retentissante de l’histoire de l’archéologie, l’exposition vise, à travers une muséologie immersive et un parcours narratif et pédagogique, à raconter et expliquer l’histoire croisée de Howard Carter et du jeune pharaon qu’il a permis d’exhumer de l’oubli. Sont ainsi évoqués le parcours singulier de Howard Carter, son opiniâtre quête de la tombe de Toutankhamon, l’exploitation scientifique de sa découverte, l’Égypte dans laquelle Toutankhamon a grandi, puis régné, la vie quotidienne, les croyances et la production artistique à cette époque mouvementée de l’histoire pharaonique. Les avancées les plus récentes de notre connaissance de l’enfant-roi grâce aux technologies et méthodes d’investigation les plus modernes sont également envisagées, avant de terminer par l’impact que cette incroyable découverte a pu avoir sur l’art, la science archéologique et égyptologique et la vision collective que nous partageons désormais de la civilisation des pharaons. Richement illustré, le catalogue s’articule autour des différents thèmes abordés par l’exposition, mais aussi des choix muséographiques qui ont présidé à la réalisation de celle-ci. Il rassemble plus de 60 essais rédigés par des experts internationaux qui présentent les résultats les plus récents de leurs recherches et offre un regard renouvelé sur une série d’objets bien connus, tout en présentant nombre de pièces encore jamais montrées au public.

-

Actes du colloque international organisé à l’Université de Liège les 5 et 6 février 2009 à l’occasion des 65 ans de Jean Kellens par Philippe SWENNEN (éd.)

Les démons iraniens appartiennent à la catégorie générique de daēuua- (dēv en pehlevi). Or, il est paradoxal de constater que ce mot est hérité du même mot sanskrit (devá-) qui voulait originellement dire « dieu ». Le latin deus l’atteste. Comment en est-on arrivé là ? Assistons-nous à la naissance de cet univers démoniaque ? Le célèbre prophète Zarathushtra, fondateur supposé de la doctrine mazdéenne, a-t-il joué un rôle dans la redéfinition du contenu sémantique du mot daēuua- ? Cette évolution est-elle le trait distinctif de la religion du monde iranien archaïque ? Comporte-t-elle une définition morale ou politique du mal ? La généalogie et le portrait donnés des démons connaissent-ils des mutations au cours de la longue histoire de la religion iranienne ancienne ? Quel rôle leur attribue-t-on dans les cérémonies religieuses mazdéennes ? C’est à répondre à toutes ces questions que se sont attachés les spécialistes dont ce volume rassemble les contributions.

Philippe SWENNEN enseigne à l’Université de Liège, où il est titulaire de la chaire « Langues et religions du monde indo-iranien ancien ». C’est dans cette institution qu’il avait fait ses études, avant d’être doctorant de l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Remaniée, sa thèse de doctorat a été publiée en 2004 à Paris sous le titre « D’Indra à Tištrya ».

-

par S. VASYLYEV, A. SINITSYN, M. OTTE (edit.)

Actes du colloque international de la 8e commission de l'UISPP, qui s'est tenu à Saint Petersbourg en 2016. Le Sungirien est décrit en tant que tradition culturelle du début du Paléolithique supérieur en Europe orientale, à travers son historiographie, sa chronologie, ses productions lithiques et en matières dures animales, ses traces d'habitat, ses ornements...

-

par M. BERT, I. FALQUE & M. HAGELSTEIN (éds)

Présentation de la revue

Methis est la revue du groupe Intersection. Elle se donne un double objectif : la discussion, dans un cadre interdisciplinaire, des recherches en cours des doctorants et jeunes docteurs en Philosophie et lettres et en Sciences humaines et sociales de l’Université de Liège et la constitution d'un lieu de publication ouvert pour des dossiers portant sur des thématiques interdisciplinaires. Un tel cadre interdisciplinaire exige, afin d’assurer un échange scientifique rigoureux, que les questions de méthode soient clairement posées et soumises à la perspicacité des regards croisés entre les différentes disciplines.

Table des matières MethIS 5

M. Hagelstein, Introduction H. Collard, Les ambiguïtés de l’anthropomorphisme. De la divinité agissante à sa statue dans la céramique grecque S. Derwael, Blattmasken. Un motif iconographique mêlant frontalité et dynamisme végétal F. Close, Imaginer l’indicible. À propos de la mise en mouvement des images dans les récits de visions de la Trinité des hagiographes et des mystiques médiévaux (viie-xiie siècles) I. Falque, Du dynamisme de l’herméneutique dévotionnelle à la fin du Moyen Âge. L’exemple des Andachtsbilder flamandes S. Fevry & R. Dekoninck, Du pas à la chute. Pour une approche transhistorique des phénomènes de seuil et de transition dans les images fixes et animées N. Pfeiffer, Corps fragmentés, images montées. Dura lex de Koulechov M. Hagelstein & J. Hamers, L’atlas à l’épreuve de l’image en mouvement (Warburg, Farocki, Didi-Huberman) G. Meesters, La rupture dans le temps et dans l’espace en bande dessinée : naissance d’une norme chez Hergé et Vandersteen J. Thonon, Les écarts du photogramme : entre photographie et cinéma D. Saint-Amand, Le mur et le masque. À propos de Banksy

-

Althusser, Foucault, Sartre par Hervé OULC’HEN

L’« Homme » ou la « structure », la « philosophie du sujet » ou la « philosophie du concept » : ces oppositions balisées dans le cadre de la « querelle de l’humanisme » ont la dent dure. Elles contribuent à surdéterminer la manière dont nous héritons, aujourd’hui encore, de la vie intellectuelle des années soixante. Ce livre se situe délibérément après cette querelle : à rebours des polémiques convenues et des dialogues de sourds, il propose une reconstruction dialogique du problème de la pratique et de son primat supposé sur la théorie, comme enjeu commun à trois auteurs réputés incompatibles : Althusser, Foucault et Sartre. Privilégiant le caractère intempestif des thèses à la systématicité des œuvres, l’ouvrage suit le fil conducteur des rapports entre pratique et structure, prenant la forme d’une « théorie des ensembles pratiques ».

Le dialogue ainsi reconstruit accorde une importance toute particulière à la critique par Althusser des philosophies de la praxis constituante — parmi lesquelles la Critique de la raison dialectique de Sartre occupe une place majeure — au profit d’une analyse structurale des pratiques constituées. Ce geste althussérien a un coût, qui consiste à écarter l’ancrage historique et empirique des pratiques au profit d’une théorie de l’histoire comme « procès sans sujet ».

Foucault et Sartre se démarquent nettement du traitement althussérien de l’intelligibilité des pratiques. Il s’agit pour eux de sonder l’intelligibilité des pratiques à même le concret : celui des archives de pratiques passées chez Foucault, celui de la dialectique comme logique de l’action en cours chez Sartre. Contre l’idée galvaudée d’un Sartre vieillissant parmi ses contemporains, s’ouvre alors la possibilité d’un véritable dialogue entre Foucault, Sartre, et les sciences sociales sur la question d’une histoire politique de la vérité, qui contribue à remanier en profondeur les rapports entre théorie et pratique.

Hervé OULC’HEN est docteur en philosophie et chercheur associé à l’Université de Liège. Ses travaux portent sur les pensées dialectiques de l’histoire après-guerre (Sartre, Théorie critique), en dialogue avec Foucault et le structuralisme. Il est l’auteur de Sartre et le colonialisme : la critique d’un système (La Digitale, 2015).

-

Érudition, lecture et écriture dans le monde gréco-romain Actes du colloque international (Liège, 6–7 septembre 2013) par Gabriel NOCCHI MACEDO et Maria Chiara SCAPPATICCIO (éds)

Un grand nombre de textes grecs et latins écrits sur papyrus, parchemin, tablettes de bois et ostraca, ou gravés sur support dur, sont accompagnés de signes graphiques qui fournissent des informations non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur leur contexte de production et d’utilisation. Identifiés comme accents, marques de ponctuation, signes critiques ou dispositifs d’organisation du texte, ils reflètent les pratiques d’écriture, de lecture et d’étude des textes dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Premier recueil entièrement consacré aux signes employés dans les textes grecs et latins, le présent ouvrage réunit 17 contributions présentées lors du colloque international organisé à l’Université de Liège les 6 et 7 septembre 2013. Relevant tant de l’épigraphie et de la papyrologie, que de la philologie, de la paléographie et de la codicologie, elles examinent des textes littéraires et documentaires, sur pierre, papyrus, parchemin et papier, qui sont datés du IVe siècle avant notre ère au XVIe siècle.

Gabriel NOCCHI MACEDO a reçu sa formation en philologie classique, papyrologie et paléographie à Liège, Rome et Heidelberg. Membre du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL), il est actuellement chercheur post-doctoral à l’University of Michigan. Il est l’auteur d’une édition du poème latin Alcestis Barcinonensis (Papyrologica Leodiensia 3), ainsi que de plusieurs articles dans les domaines de la papyrologie, la paléographie et l’érudition antique.

Maria Chiara SCAPPATICCIO est professeur associé de langue et littérature latines à l’Università degli Studi « Federico II » de Naples. Elle est l’auteur de plusieurs éditions de textes latins sur papyrus. Ses recherches portent sur la circulation et l’enseignement de la langue et de la littérature latines dans la partie orientale de l’Empire.

-

Raymond M. Lemaire, expériences pionnières entre principes et pratiques Claudine HOUBART

Les années 1960 constituent une période clé dans l'histoire de la conservation du patrimoine bâti. Au-delà de la notion de monument historique, héritée du XIXe siècle, des expériences et réflexions dessinent les contours de la réhabilitation des quartiers anciens, à l’initiative, notamment, du Conseil de l'Europe. La portée de ces initiatives, qui conduiront à un changement d'attitude radical à l'égard de ces quartiers passant du statut de taudis à celui de modèle, s'étend rapidement au-delà du Vieux Continent, notamment par le biais du Conseil international des Monuments et des Sites (ICOMOS), fondé en 1965. Le Belge Raymond M. Lemaire (1921-1997) est un acteur important de cet épisode. Après des débuts consacrés à la récupération des œuvres d'art pillées lors de la seconde guerre mondiale puis à la restauration monumentale, sa carrière prend un tournant international lorsqu'il participe au congrès de Venise (1964) et devient, l’année suivante, le premier Secrétaire général de l'ICOMOS. À ce titre, il participe aux débats initiés par le Conseil de l'Europe tout en menant plusieurs opérations de réhabilitation en Belgique, notamment à Louvain, Bruxelles et Bruges. Basé sur une importante recherche en archives, en particulier au sein du fonds légué par Raymond Lemaire à la KU Leuven, ce livre aborde cet épisode de l'intérieur. Loin d'une posture hagiographique, il met en lumière la complexité des processus et les multiples acteurs impliqués dans la formulation de principes internationaux comme dans la concrétisation de projets de terrain. L’ouvrage est composé de deux parties complémentaires. La première retrace, en parallèle, le parcours de Raymond Lemaire de l’archéologie à l’urbanisme, et l’émergence de la conservation intégrée; la seconde s’attache à trois études de cas bruxelloises dans une perspective micro-historique. Tout en éclairant un moment peu étudié de l’histoire de la conservation urbaine et en offrant une première biographie de Raymond M. Lemaire, cet ouvrage veut également susciter la réflexion sur la construction et l’usage des principes et doctrines dans le champ du patrimoine.

Claudine Houbart est architecte, historienne de l’art et titulaire d’un master spécialisé en conservation-restauration. Elle a consacré son doctorat (KU Leuven, 2015) à l’œuvre de R.M. Lemaire dans le domaine de la réhabilitation urbaine. Au sein du groupe de recherche DIVA (ULiège), elle consacre ses recherches à l’histoire et aux théories contemporaines du patrimoine. -

par Aarnoud ROMMENS, Benoît CRUCIFIX, Björn-Olav DOZO, Erwin DEJASSE et Pablo TURNES

Ceci n’est pas un livre sur la bande dessinée abstraite. Il s’agit plutôt de combiner images et textes multiples qui explorent ce que l’abstraction peut offrir à la bande dessinée, et ce que la bande dessinée peut faire pour l’abstraction. Bande dessinée et abstraction propose une confrontation critique des questions de statut culturel, entre histoire de l’art et recherche en bande dessinée ; littérature, poésie, dessin et écriture ; highbrow, lowbrow ou nobrow. Bande dessinée et abstraction génère un espace de contradiction où texte et image sont mis en tension. Certains textes proposent des approches historiques, d’autres plutôt sémiotiques, d’autres encore explorent des caractéristiques formelles. Cette multiplicité trouve écho dans les contrastes esthétiques entre les différentes bandes dessinées, qui n’illustrent pas nécessairement les cadres théoriques des essais. Il reviendra au lecteur à tracer des chemins pertinents reliant abstraction et bande dessinée.

-

Environnement, habitat et systèmes d’échange, Actes du colloque de Mayence (1991) par Anta MONTET-WHITE (dir.) Résumé indisponible.

-

par Marcel OTTE & Antonio CARLOS DA SILVA (dir.) Résumé indisponible.

-

par Victor P. CHABAI, Katherine MONIGAL & Anthony E. MARKS (eds) Résumé indisponible.

-

par Ignacio DE LA TORRE & Rafael MORA Abstract

This book envisages an analysis of the lithic collections from several sites Mary Leakey excavated between 1960 and 1963 in Bed I and II at Olduvai (Tanzania), currently stored at the National Museum of Nairobi (Kenya) and previously published in a classic monograph (Leakey 1971). Nonetheless, we have conceived this study from a standpoint that relates more to aspects concerning technical production than to the typological issues that governed Leakey’s approximation. Furthermore, the Olduvai collections will be contemplated from a contextual prism, bearing in mind a constant concern in reconstructing the processes that formed the archaeological record, aiming to understand the differences or similarities that appear between the different assemblages. This monograph focuses on the analysis of lithic materials. We assume blood cannot be squeezed from stones, paraphrasing the title of one of the articles by Isaac (1977b). Yet, we can reconstruct part of the puzzle concerning human evolution by understanding the technological guidelines and technical patterns in use during the transformation processes, which are, in short, telling of the hominids´ behaviour. A meticulous analysis of the lithic objects can provide valuable information to comprehend their technical abilities, cognitive skills and economic concerns. Therefore, each lithic object will be studied analytically, attempting to integrate them in the corresponding stage of the chaîne opératoire. It is essential to keep a distance from the last works that examined the Olduvai sequence (Ludwig 1999; Kimura 1997, 1999, 2002). Therein, artefact categories stand their own ground (in a classically typological conception), and are compared in isolation throughout a chronological sequence. In contrast, we consider that it is essential to analyse each lithic element in connection with others, and each site as a whole, since each assemblage is subjected to specific, exceptional circumstances. Only upon understanding each collection after comparing the different categories it comprises, it is possible to elaborate conclusions that can subsequently be extrapolated and compared to the facts documented in other sites. This work contains constant references to the terms Oldowan and Acheulean. The Oldowan was defined precisely in Olduvai, therefore this location is the perfect setting for the justification of the term. In fact, the term Oldowan has well-defined chronological and cultural connotations, whilst Mode 1 defined by Grahame Clark (1969) has, over recent years, been used without enough precision. The same occurs with the Acheulean, which will predominate herein over the term Mode 2, and which also presents specific technological, chronological and cultural features. One of the key goals this work establishes is precisely to define the attributes that characterise the Oldowan and the Acheulean, and to attempt to understand the technological and cultural connotations this differentiation entails. Therefore it is essential that this dichotomy exists explicitly in our discourse. In the first chapter we will expound some general notions on the historiography of the Olduvai expeditions, the stratigraphy, the radiometric and paleo-ecological framework, the archaeological sequence Leakey defined, and the methodology employed in our re-examination. By doing so, we aim to create a suitable contextual framework in which to develop the technological study. As regards all other matters, the index of this work respects a diachronic structure, starting with the oldest sites in Bed I and moving through the archaeological sequence to the top of Bed II, the chronological limit for our research. After presenting a systematic description of each site in its corresponding chapter, general conclusions that summarise and present a global interpretation of the Olduvai sequence appear at the end of the monograph. Our goal is to combine a systematic study of the lithic reduction methods and chaînes opératoires, with a vaster vision that integrates these technical systems in the general framework of the land-use by hominids. We assume that the manufacturing of any stone tool is the result of a series of technical, economic, social and symbolic options that can be encompassed under the term strategies (Perlès 1992:225). From this general perspective, in this work we will attempt to understand the technological strategies used by the humans that lived in Olduvai during the Lower Pleistocene. (The authors).

-

Essai sur une paléoanthropologie solutréenne par Marc TIFFAGOM

Délaissée durant plusieurs décennies par les préhistoriens, la civilisation solutréenne a recouvré son intérêt vers la fin des années 80 grâce à l’essor des approches technologiques, donnant lieu à la publication de quelques travaux précurseurs dans ce domaine en France et au Portugal. L’étude qui est proposée dans ce livre s’inscrit dans la lignée de ces travaux. Elle a d’ailleurs pour cadre l’Espagne, et plus précisément le territoire compris entre Valencia et Cadix, qui correspond à la zone d’extension du “Solutréen de faciès ibérique”. Une entité typologique qui constitue un champ de recherche idéal pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la construction des identités culturelles solutréennes. D’une part, parce qu’elle est largement éprouvée sur un plan géographique et chrono-stratigraphique, interprétée comme un processus de “régionalisation” et de “désolutréanisation” des industries: le premier afin d’expliquer l’absence de la pointe à ailerons et à pédoncule en Catalogne et en Cantabrie; le second, l’amenuisement progressif, durant près de trois mille ans tout de même (19500-16500 BP), des caractères solutréens. D’autre part, parce que ses célèbres “pointes de flèche” de facture néolithique et ses pointes à cran méditerranéennes évoquent de possibles contacts avec le nord-ouest de l’Afrique et le sud-est de la France, respectivement, d’après les très fortes affinités typologiques que ces deux armatures entretiennent avec les pointes marocaines/pseudo-sahariennes de l’Atérien récent et les pointes à cran du Salpêtrien ancien. Des contacts paléolithiques entre l’Europe et l’Afrique, via le détroit de Gibraltar, ont-ils été établis ? Une “province méditerranéenne”, au sens géographique et/ou culturel du terme, constituée de petits “no man’s land” et qui reliait en permanence le sud de l’Espagne au sud de la France a-t-elle existée ?

Les questions ici s’enchaînent, cruciales pour saisir le sens de l’évolution de ces sociétés paléolithiques. Or seule une définition paléohistorique et paléoanthropologique de ce concept unificateur permettra d’y répondre: qu’en est-il exactement de l’unité culturelle de ce faciès, dans le temps et dans l’espace ? Et ses origines, quelles sont-elles: européennes et africaines ? Menée dans le cadre d’une recherche doctorale, une enquête technologique sur les industries lithiques du site fondateur de cette entité, la Cova del Parpalló, dans la région de Valencia, est venue apporter des premiers éléments de réponse à ces questions. En révélant la présence d’un mode de débitage identique à celui de l’Atérien, le débitage Levallois en l’occurrence, associé de surcroît à la fabrication des pointes à ailerons et à pédoncule, et, surtout, car c’est là son apport principal, de structures a priori hybrides dont les Solutréens seuls peuvent être les auteurs, cette enquête a permis de renforcer respectivement l’idée d’une origine africaine de ce faciès et son unité culturelle dans le temps. Bien plus, le modèle proposé, une évolution interne du Solutréen supérieur de faciès ibérique en trois phases théoriques, trouverait son explication dans l’existence d’une “chaîne de sociétés” (la “province méditerranéenne”) reliant le nord de l’Italie au sud de l’Espagne, rendue possible par la régression marine du Dernier Maximum Glaciaire et qui assurait la diffusion somme toute rapide à cette époque des nouvelles idées techniques: une sorte d’emprunt “à distance”.

-

Contribution à l’étude du Rubané du Nord-Ouest européen

par Anne HAUZEUR

L’occupation rubanée au Grand-Duché de Luxembourg se situe dans le bassin de la moyenne vallée de la Moselle et fait partie de la province stylistique du Rubané du Nord-Ouest. Les sites sont surtout installés sur la basse terrasse mosellane et sur le plateau du Gutland. Quatre d’entre eux ont été fouillés et ont révélé des occupations étalées sur l’ensemble du Rubané récent (IIa-IId), principalement au IIc-IId. Division interne bipartite et présence d’une tranchée de fondation caractérisent les maisons, essentiellement de plan rectangulaire. L’organisation interne des tierces apparaît souvent déstructurée. L’outillage lithique est en majorité importé de la région mosane et atteste de nombreux cycles de remploi. Il est dominé par les pièces esquillées et les armatures. Celles-ci sont souvent asymétriques ou latéralisée à gauche. Le style décoratif de la céramique s’apparente à celui du Rhin moyen, avec un développement de la technique pivotante au peigne à dent multiple et l’utilisation de la bande « vide » en angle associée à un motif annexe. Il témoigne aussi d’affinités avec le style de Leihgestern, la vallée du Neckar et très peu avec le nord du Rubané du Nord-Ouest et le Rubané du Sud-Ouest. De rares motifs décoratifs s’inspirant d’une thématique utilisée dans la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain ou dans le Hinkelstein, ainsi que quelques vases de la Céramique du Limbourg et de la céramique d’accompagnement, illustrent les relations avec les autres groupes et les cultures contemporaines.

The Linear Pottery Culture peopled the Great-Duchy of Luxembourg. It is situated in the Middle Mosel valley and forms a part of the North-West Linear Pottery Culture. The great majority of the settlements occurs on the lower terraces of the Mosel river and on the plateau of the Gutland. Four sites have been excavated and revealed assemblages belonging to the Late LPC (IIa-IId), mainly to IIc-IId. The internal bipartite division and the presence of a foundation trench feature the house plans, which are mostly rectangular. The inside organisation of the postholes’rows often appears deconstructed. The greater part of the imported lithic assemblages to the Mosel settlements evidence numerous cycles of reuse. Splinters and arrowheads points dominate. The latter are often either asymmetrical or retouched on their left lateral edge. The pottery decoration pertains to the Middle Rhine stylistic province. It is characterised by the increasing of the pivoting multiple teeth comb technique and the use of angular « empty » band in association with a secondary motif. It gives also evidence of affinities with the Leihgestern group, the Neckar valley, and very few parallels with the North of the North-West LPC and the South-West LPC. Some rare decoration motifs are inspired by characteristic patterns from the Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain culture or Hinkelstein. Yet, there are few pots that belong to the Limbourg Pottery and the « Begleitkeramik » illustrating relations with other contemporaneous groups and cultures.

-

par Michel TOUSSAINT, Kévin DI MODICA & Stéphane PIRSON (dirs) Table des matières Avant-propos | Michel Toussaint Première partie : Marguerite Ulrix-Closset, biographie et hommages Marguerite Ulrix-Closset, vie et oeuvre d’une préhistorienne liégeoise | Michel Toussaint et Kévin Di Modica Marguerite, la mèche au vent | Marcel Otte Lettre de reconnaissance d’un fouilleur à Madame Marguerite Ulrix-Closset | Onhan Tunca Mooie en dankbare herinneringen aan Marguerite Ulrix-Closset | Pierre M. Vermeersch Mine de rien ! Un exemple de filiation académique en archéologie | André Gob Marguerite Ulrix-Closset et les « Chercheurs de laWallonie », un demi-siècle de symbiose | Jules Haeck et Michel Toussaint Marguerite au « Musee de la Prehistoire en Wallonie » | Fernand Collin Marguerite Ulrix-Closset et le Rubané en Belgique | Anne Hauzeur L’enseignement de la Technique des fouilles a l’Université de Liège | Pierre Noiret Deux représentations de la grotte de Spy par le peintre Paul Delvaux | Gaetane Warzée Aspects lithiques des Moustériens en Belgique. Hommage à Madame Marguerite Ulrix- Closset | Marcel Otte Deuxième partie : Le Paléolithique moyen en Belgique, quatre décennies après la thèse de Marguerite Ulrix-Closset La documentation du Paléolithique moyen en Belgique aujourd’hui, état de la question | Kévin Di Modica Position chronostratigraphique des productions lithiques du Paléolithique ancien en Belgique : un état de la question | Stéphane Pirson et Kévin Di Modica Les Néandertaliens du Bassin mosan belge : bilan 2006-2011 | Michel Toussaint, Patrick Semal et Stéphane Pirson The Early Middle Palaeolithic of Belgium | Ann Van Baelen et Caroline Ryssaert Variabilité des systèmes d’acquisition et de production lithique en réponse à une mosaïque d’environnements contrastes dans le Paléolithique moyen de Belgique | Kévin Di Modica Regards sur le Paléolithique moyen de France septentrionale et de Belgique | Jean-Luc Locht et Pascal Depaepe Les productions bifaciales du Paléolithique moyen sur le territoire belge. Présentation d’industries entre deux mondes | Karen Ruebens et Kévin Di Modica Les pointes foliacées et les changements techniques autour de la transition du Paléolithique moyen au supérieur dans le Nord-Ouest de l’Europe | Damien Flas Tool Use and Hafting in theWestern European Middle Palaeolithic | Veerle Rots Troisième partie : Présentation des principaux sites paléolithiques fouillés depuis 1975 Le Paléolithique ancien de La Belle-Roche (Sprimont, province de Liège) | Jean-Marie Cordy Le Trou de l’Abîme à Couvin | Pierre Cattelain, Damien Flas, Rebecca Miller, Marcel Otte, Stéphane Pirson et Michel Toussaint La grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre ; prov. Namur) | Patrick Semal, Cécile Jungels, Kévin Di Modica, Damien Flas, Anne Hauzeur, Michel Toussaint, Stéphane Pirson, Gennady Khlopachev, Damien Pesesse, Elise Tartar, Isabelle Crèvecoeur, Hélène Rougier et Bruno Maureille La grotte Scladina : bilan 1971-2011 | Dominique Bonjean, Kévin Di Modica, Grégory Abrams, Stéphane Pirson et Marcel Otte Le Trou Al’Wesse : du Moustérien au Néolithique dans la vallee du Hoyoux | Rebecca Miller, Fernand Collin, Marcel Otte et John Stewart Les occupations moustériennes de la grotte Walou (Trooz) | Christelle Draily A Middle Palaeolithic site with small bifaces at Oosthoven−Heieinde (Northern Belgium) | Karen Ruebens et Philip Van Peer Le gisement paléolithique de la Sablière Gritten à Rocourt (province de Liège) | Paul Haesaerts, Kevin Di Modica et Stéphane Pirson Le gisement paléolithique de Remicourt−En Bia Flo I | Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Freddy Damblon, Paula Jardon Giner et Caroline Ryssaert Les sites du Mont Saint-Martin (Liège) | Pierre van der Sloot, Paul Haesaerts et Stéphane Pirson A diachronic perspective on the Palaeolithic occupations at Kesselt−Op de Schans | Ann Van Baelen, Jeanne-Marie Vroomans et Philip Van Peer The Middle Palaeolithic Open-air Sites at Veldwezelt−Hezerwater | Patrick M.M.A. Bringmans Le Paléolithique moyen en Belgique, essai de synthèse | Kévin Di Modica, Stéphane Pirson et Michel Toussaint

-

par Marie VOURC’H Table des matières

Introduction Présentation générale : Art rupestre, environnement et archéologie La recherche en art rupestre scandinave Contexte environnemental : géographie, géologie et conditions climatiques Contextes archéologiques Synthèse Description des sites et inventaire général Finnmark Troms et Nordland Trøndelag Norrland Étude des gravures et peintures : iconographie et diffusions Caractères généraux Les figures anthropomorphes Les figures de bateaux Les figures animales Éléments de la culture matérielle représentés dans les gravures Empreintes (gravées) de pas et de mains Les motifs non figuratifs : géométriques et non identifiables Les cupules Organisation spatiale et intégration du support Interprétations : iconographie, symboles, mythes et réalité Contribution de l’analyse technologique à l’étude des gravures rupestres du site de Hjemmeluft/Jiebmaluokta, Alta (Finnmark) Moyens d’analyse Paramètres connus ou supposés Expérimentation et résultats Comparaison des piquetages expérimentaux avec les piquetages de Hjemmeluft, Alta Conclusions Conclusion Lexique thématique trilingue Bibliographie

-

Approches sémiotiques et philosophiques des images par Anne BEYAERT-GESLIN & Maria Giulia DONDERO (éds)

Présentation du volume

Les images artistiques et scientifiques se ressemblent en de nombreux points parce qu’elles questionnent les formes et les instruments de la créativité, prennent position devant la tradition et visent la découverte. Cet ouvrage s’appuie sur la sémiotique et la philosophie pour dépasser les distinctions sommaires et affiner la comparaison. Il s’attache à quelques cas exemplaires d’images qui mettent en crise les distinctions commodes. Il leur offre un espace de transformation permettant de passer d’un monde à l’autre, ce qui permet d’apercevoir les modifications superficielles qu’implique le déplacement du sens mais aussi les obstacles qui les empêchent. Une première partie envisage l’importation des modèles et pratiques scientifiques par l’art. Déplaçant le point de vue, la seconde aborde l’esthétisation et le devenir artistique de l’image scientifique. L’observation de ces passages permet d’interroger les conditions de l’interprétation des images, c’est-à-dire les instruments théoriques et épistémologiques qui autorisent l’interrogation mutuelle. On découvre ainsi comment arts et sciences ne cessent de dialoguer au travers de leurs images, de s’interpeller mutuellement, d’interroger réciproquement leur rapport à la connaissance en réexaminant continument leurs différences. L’emprunt mutuel des modèles et procédures artistiques et scientifiques procède d’une démarche épistémique et introduit une possibilité de distanciation, une plasticité vis-à-vis du croire. Il permet d’interroger les paramètres d’évaluation de la découverte et de réexaminer le rapport à la connaissance de chacun des domaines.

Table des matières

Anne Beyaert-Geslin, L’art comme texte et comme pratique de laboratoire Odile Le Guern, La perspective, entre géométrie et esthétique Marion Colas-Blaise, L’art au risque de la science : les vitraux radiographiques de Wim Delvoye Bernard Darras, Étude sémiotique de la « vue d’artiste » dans l’illustration scientifique Jean-François Bordron, Image esthétique, image mathématique Catherine Allamel-Raffin, Un exemple d’étude comparée des procédures interprétatives à l’œuvre dans les sciences de la nature et dans l’analyse des œuvres d’art Maria Giulia Dondero, La totalité en science et en art François Wesemael (†) et Doris Daou, Entre art et science : objectifs, fonctions et nature de quelques images de la Lune depuis Galilée

Notice des éditeurs

Anne Beyaert-Geslin est professeure à Bordeaux Montaigne, directrice adjointe du laboratoire MICA et coordinatrice de l’ANR Images et dispositifs de visualisation scientifiques (2008-2010). Ses recherches se concentrent sur la sémiotique visuelle et la sémiotique du design et plus précisément sur les questions relatives au statut des images et à la créativité.

Maria Giulia Dondero est chercheure qualifiée du F.R.S.-FNRS et enseigne la sémiotique visuelle à l’Université de Liège. Elle a écrit sur l’intertextualité visuelle et les genres et publié trois ouvrages sur la sémiotique des images (artistique, scientifique, religieuse) dont le dernier en collaboration avec J. Fontanille, Des images à problèmes. Le sens du visuel à l’épreuve de l’image scientifique (Pulim, 2012).

-

A comparative perspective in diverse paleoenvironments par Masayoshi YAMADA & Akira ONO

Table of content

Preface, Marcel Otte Forward, Masayoshi Yamada Introduction, Akira Ono Part I – General perspectives 1.1 – Rivers as orientation axes for migrations, exchange networks and transmission of cultural traditions in the Upper Palaeolithic of Central Europe, Harald Floss 1.2 – The Contribution of obsidian characterization studies to early prehistoric archaeology, Tristan Carter 1.3 – The mesolithic project Ullafelsen in Tyrol (Austria), Dieter Schäfer 1.4 – Carpathian obsidians: state of art, Katalin T. Biró 1.5 – Paleolithic of Ukraine: The main diachronic and spatial trends of lithic raw materials exploitation, Vadim Stepanchuk Part II – Regional perspectives 2.1 – The raw material variability in the mesolithic site of Ullafelsen (Sellrain, Tyrol, Austria), Stefano Bertola 2.2 – Petroarchaeological research in the Carpathian Basin: methods, results, challenges, Katalin T. Biró 2.3 – Obsidian outcrops in Ukrainian transcarpathians and their use during the Paleolithic time, Sergey Ryzov 2.4 – Small opportunities and big needs: Mira Early Upper Paleolithic case of raw materials exploitation (Dnieper basin, Ukraine), Vadim Stepanchuk 2.5 – Obsidian exploitation and circulation in Late Pleistocene Hokkaido in the northern part of the Japanese Archipelago, Hiroyuki Sato & Miyuki Yakushige 2.6 – Upper Palaeolithic obsidian use in Central Japan: the origin of obsidian source exploitation, Kazutaka Shimada 2.7 – Acquisition and consumption of obsidian in the Upper Palaeolithic on Kyushu, Japan, Kojiro Shiba

-

Un récit transverse partant de Mallarmé : Buren, Grisey, Danielewski, Rahm, Noé par Guy LELONG Les conceptions dominantes de l’esthétique occidentale contemporaine se montrent tantôt accrochées à l’idée d’un « grand récit », cher aux modernes, tels que vus par les post-modernes, tantôt chevillées à celle d’un émiettement. Elles tendent, de diverses façons, à soumettre les œuvres et leurs propriétés — langage, médium, lieu d’accueil — à des idées ou des systèmes a priori. Parlant de Mallarmé, entre autres, il a été question d’une « révolution du langage poétique » (Kristeva) ou d’une « dissémination » des marques (Derrida). Le présent ouvrage propose, lui, le récit d’un renversement partant de Mallarmé : celui qui, ayant consisté à déduire les œuvres de leur support et de leurs propriétés, continue de se manifester dans les domaines artistiques les plus divers : poésie, roman, arts plastiques, musique, architecture, cinéma. Guy Lelong y montre ainsi, au plus près des œuvres et de leur perception, qu’il est possible d’établir, entre ces différents domaines, une sorte de continuum.

-

par Graziella DELEUZE La recherche en didactique du français a montré, depuis quelques décennies, l’intérêt de pratiquer, dès l’entrée dans l’écrit, une lecture littéraire entendue comme un va-et-vient entre une lecture distanciative (centrée sur la matière du récit) et une lecture participative (centrée sur la relation psychoaffective avec celui-ci). Cette conclusion peine cependant à être traduite en pratiques de classe. Ainsi, les résultats de l’enquête PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) publiés en décembre 2017 indiquent que les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles peinent à réaliser des inférences complexes et que leurs enseignants se déclarent peu formés en matière d’étayage de la compréhension en lecture. Cet ouvrage tente de répondre, en partie, à ce besoin de formation : il analyse différents dispositifs et outils destinés à apprendre aux futurs enseignants à étayer le développement de l’interprétation, de l’appréciation de l’album envisagé comme un support au service de l’apprentissage des stratégies de lecture. L’auteure de l’ouvrage présente les caractéristiques qui distinguent l’album postmoderne de ses prédécesseurs. Ensuite, elle décrit un dispositif didactique testé, d’abord, dans un contexte institutionnel contraignant et amendé, ensuite, en fonction des résultats de ses recherches. Elle en présente les objectifs, les supports d’apprentissage, les outils d’évaluation et analyse les écrits préparatoires de cinq futurs enseignants.

-

Continuités et ruptures des pratiques scribales en Égypte pharaonique, gréco-romaine et byzantine par Nathan CARLIG, Guillaume LESCUYER, Aurore MOTTE et Nathalie SOJIC (éds)

S’inscrivant dans la suite du volume Signes dans les textes, textes sur les signes, paru en 2017 (Papyrologica Leodiensia, 6), le présent ouvrage rassemble 17 contributions présentées lors du colloque international organisé à l’Université de Liège du 2 au 4 juin 2016. Dans une perspective interdisciplinaire et diachronique, elles examinent les formes et fonctions des signes dans les textes produits en Égypte, en tenant compte de la variété de langues, de systèmes d’écriture et de supports utilisés. Couvrant un arc chronologique de plus de trois millénaires, les contributions s’efforcent de mettre en évidence les continuités et les ruptures dans les pratiques scribales depuis l’époque pharaonique jusqu’à l’époque byzantine.

Nathan CARLIG a été formé à la philologie classique, à la papyrologie et à la coptologie à Liège, Paris et Rome. Membre du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL), il est actuellement chargé de recherches du F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège. Ses recherches portent sur les relations entre paideia et christianisme et sur l’histoire du livre et des pratiques scribales antiques.

Guillaume LESCUYER est titulaire d’un master en égyptologie et copte de l’Université de Genève (2011). Il a ensuite été doctorant à l’Université de Liège, où son travail a porté sur le démotique et le copte.

Aurore MOTTE est diplômée de l’Université de Liège, où elle a mené ses recherches doctorales fi nancées par le F.R.S.-FNRS. Elle est actuellement chercheuse post-doctorale à l’Université Johannes Gutenberg de Mayence grâce à une bourse de recherche de la fondation Alexander von Humboldt. Ses recherches portent notamment sur la philologie égyptienne, les variations sociolinguistiques, la matérialité de l’écrit et le concept de paratextualité en Égypte ancienne.

Nathalie SOJIC est docteure en Langues et Lettres (égyptologie), collaboratrice scientifi que à l’Université de Liège et membre du programme d’étude des ostraca hiératiques littéraires de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire. Elle poursuit des recherches dans les domaines de la papyrologie et de la paléographie hiératique du Nouvel Empire égyptien.

-

Contribution à l’histoire politique de la Principauté de Liège (1744–1755) par Daniel JOZIC Présentation du volume

Avec l’élection de Jean-Théodore, duc de Bavière, frère de l’empereur Charles VII, au siège épiscopal de Liège, la principauté va malgré elle se trouver entraînée dans le tourbillon désastreux de la guerre de Succession d’Autriche. Au cours de cette période, elle verra à diverses reprises sa neutralité bafouée, son territoire occupé, sa population molestée ; elle sera par deux fois le théâtre d’affrontements sanglants, à Rocourt et à Laeffelt. Elle connaîtra également les affres de nombreux quartiers d’hiver avec leur lot de misère, de violence et de souffrance, au point que les contemporains n’hésiteront pas à comparer cette époque à celle du sac de Liège par Charles le Téméraire. La paix retrouvée, les Liégeois vont s’efforcer de reconstruire leur patrie. Une de leur première préoccupation sera le recouvrement de dettes de guerre d’un montant pharaonique : 12 millions de livres. Leur second souci sera de rétablir avec leurs principaux voisins des relations harmonieuses. Mais sans succès. Dans le même temps, la capitale s’enflamme. Une poignée de « patriotes » va s’efforcer de délivrer le pays de l’oppression étrangère et de lui rendre son lustre d’antan. Mais en vain, tant est grande l’apathie du souverain et incommensurable l’égoïsme des privilégiés. En fin de compte Jean-Théodore de Bavière laissera de son règne l’image d’une principauté dominée par l’égocentrisme des nantis, étouffée par les Pays-Bas et vassalisée par la France.

Notice de l'auteur

Daniel JOZIC, docteur en Philosophie et Lettres (orientation Histoire) de l’Université de Liège, est actuellement collaborateur scientifique au Département des Sciences historiques de cette institution, Histoire du livre et des bibliothèques.

-

Perspectives croisées et représentations par Pierre BONNECHERE & Renaud GAGNÉ Présentation du volume

Le thème du sacrifice humain ne peut laisser indifférent et continue de susciter bien des interrogations, entre fascination et dégoût. Historiens et anthropologues se divisent sur l’historicité supposée du phénomène. Pour sortir de l’impasse, cet ouvrage se penche sur la manière dont les cultures se représentent le sacrifice humain, le leur ou celui des autres, fût-il réel ou symbolique. Comment une société fait-elle face à ce qui est – ou ce qu’elle croit être – son passé cruel et sanglant ? Quelles sont les valeurs dont le sacrifice humain, et d’autres concepts proches, comme l’anthropophagie, se trouvent chargés en vertu des normes indigènes ? Comment ces perceptions ont-elles persisté dans la longue durée et comment se sont-elles adaptées aux idéologies changeantes ? Le cœur du volume est consacré au dossier hellénique, remarquablement documenté par les Grecs eux-mêmes. À ce dossier répondent en contrepoint plusieurs articles sur la Chine ancienne, les Aztèques, et la Rome antique, qui projettent un regard différent et sont autant de raisons de remettre cent fois sur le métier cet objet fascinant.

Table des matières

Pierre BONNECHERE, Renaud GAGNÉ Introduction. Le sacrifice humain : un phénomène au fil d’Ariane évanescent

Pierre BONNECHERE Victime humaine et absolue perfection dans la mentalité grecque

Joannis MYLONOPOULOS Gory Details? The Iconography of Human Sacrifice in Greek Art

Jan N. BREMMER Human Sacrifice in Euripides’ Iphigenia in Tauris: Greek and Barbarian

Renaud GAGNÉ Athamas and Zeus Laphystios: Herodotus 7.197

Albert HENRICHS Répandre le sang sur l’autel : ritualisation de la violence dans le sacrifice grec

Robert C.T. PARKER Substitution in Greek Sacrifice

Robin D.S. YATES Human Sacrifice and the Rituals of War in Early China

Griet VANKEERBERGHEN “Yellow Bird” and the Discourse of Retainer Sacrifice in China

Louise I. PARADIS La représentation des sacrifices humains par les Aztèques et les Espagnols : une image vaut mille mots

Bill GLADHILL The Poetics of Human Sacrifice in Vergil’s Aeneid

Notice des éditeurs

Pierre BONNECHERE, spécialiste de la religion et des mentalités grecques, enseigne l’histoire grecque au Département d’Histoire de l’Université de Montréal. Ses thèmes de prédilection sont le sacrifice et la divination, ainsi que l’histoire des jardins.

Renaud GAGNÉ, a specialist of early Greek poetry and religion, teaches Greek literature in the Faculty of Classics at the University of Cambridge. He is a co-editor of Choral Mediations in Greek Tragedy (2013) and the author of Ancestral Fault in Ancient Greece (2013).

-

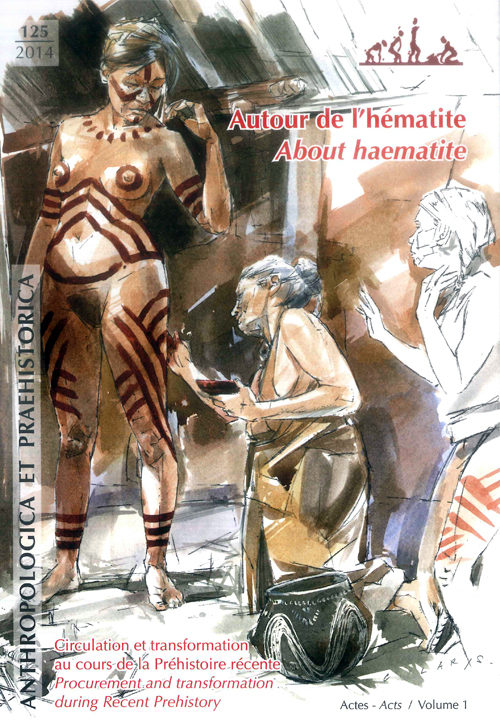

par BILLARD C., BOSQUET D., DREESEN R., GOEMAERE É., HAMON C., JADIN I., SALOMON H. & SAVARY X. (éds)

Table des matières

Volume 1 | Anthropologica et Præhistorica, 125/2014 | «Haematite», Chap. 1 & 2 Marcel Otte | L’hématite et les ocres. Préface des Actes Jean Plumier | Préface de la Table-Ronde

1 | Autour de l’hématite. Approvisionnement et transformation durant la Préhistoire récente – About Haematite. Procurement and transformation during Recent Prehistory. Introduction | Les éditeurs – The editors

2 | Projet collectif de recherche sur les hématites oolithiques des sites néolithiques belges et normands – Collective research project on the oolitic ironstones from the belgian and norman neolithic sites

2.1 | Éric Goemaere, Alfred Katsch, Iradj Eschghi & Roland Dreesen | Geological record and depositional setting of Palaeozoic oolitic ironstones in Western Europa 2.2. | Caroline Hamon, Cyrille Billard, Dominique Bosquet, Claude Constantin & Ivan Jadin | Usages et transformation de l’hématite dans le Néolithique ancien d’Europe du Nord-Ouest 2.3 | Cyrille Billard, Xavier Savary, Lionel Dupret & Caroline Hamon | Premières données sur l’exploitation de l’hématite en Basse-Normandie durant la Préhistoire récente : ses contextes archéologiques et géologiques, son insertion dans le cadre de la néolithisation de l’ouest du Bassin parisien 2.4 | Éric Goemaere, Hélène Salomon, Cyrille Billard, Guirec Querré, François Mathis, Mark Golitko, Carole Dubrulle-Brunaud, Xavier Savary & Roland Dreesen | Les hématites oolithiques du Néolithique ancien et du Mésolithique de Basse-Normandie (France) : caractérisation physico-chimique et recherche des provenances 2.5 | Dominique Bosquet, Claude Constantin, Éric Goemaere, Caroline Hamon, Ivan Jadin & Hélène Salomon | Provenance, exploitation et utilisation de l’hématite oolithique au Néolithique ancien en Belgique : contextes et problématiques 2.6 | Éric Goemaere, Hélène Salomon, Guirec Querré, François Mathis, Roland Dreesen, Caroline Hamon, Claude Constantin, Dominique Bosquet, Joost Wijnen & Ivan Jadin | Caractérisation physico-chimique et recherche des provenances des hématites oolithiques des sites du Néolithique ancien de Hesbaye (Province de Liège, Belgique) et des sites néolithiques des sources de la Dendre (Province du Hainaut, Belgique) 2.7 | Cyrille Billard, Xavier Savary, Dominique Bosquet, Ivan Jadin, Caroline, Hamon, Éric Goemaere, Roland Dreesen, Lionel Dupret & Guirec Querré | Différenciation des hématites oolithiques à partir d’observations macroscopiques non destructives : essais de comparaison des matériaux ordoviciens normands et dévoniens belges 2.8 | Roland Dreesen, Xavier Savary & Éric Goemaere | Definition, classification and microfacies characteristics of oolitic ironstones used in the manufacturing of red ochre. A comparative petrographical analysis of Palaeozoic samples from France, Belgium and Germany 2.9 | Hélène Salomon, Éric Goemaere, Cyrille Billard, Roland Dreesen, Dominique Bosquet, Caroline Hamon & Ivan Jadin | Analyse critique du protocole de caractérisation des hématites oolithiques mis en place dans le cadre du projet collectif de recherche sur L’origine des hématites oolithiques exploitées durant la Préhistoire récente entre l’Eifel (DE) et la Normandie (FR)

Volume 2 | Anthropologica et Præhistorica, 126/2015 | «Haematite», Chap. 3 - 4 - 5

3 | Matières ferrugineuses : méthodes de caractérisation et sources de matières premières - Ferruginous raw material: methods of characterization and sourcin

3.1 | Chiara Levato | Iron Oxides Prehistoric Mines. A European Overview 3.2 | Chiara Levato & Felice Larocca | The Prehistoric Iron Mine of Grotta della Monaca (Calabria, Italy) 3.3 | Julien Denayer | Iron ores of Southern Belgium: much more than hematite 3.4 | Bernard Mottequin & Jean-Marc Marion | Geological context of the Mesolithic Heid de Fer and Ourlaine sites at Becco (Liège province, Belgium) 3.5 | Jean-Marc Baele, Roland Dreesen & Michiel Dusar | Assessing apatite cathodoluminescence as a tool for sourcing oolitic ironstones 3.6 | Laure Dayet | Provenance des roches à base d’hématite exploitées à Diepkloof Rock Shelter, Afrique du Sud : synthèse et implications socio-économiques 3.7 | Giovanni Cavallo & Manoj K. Pandit | Mineralogy, Geochemistry and Microstructure of Post-Tertiary Kaolinitic Hematite from Rajasthan State, NW India 3.8 | Jean-Victor Pradeau, Didier Binder, Chrystèle Vérati, Jean-Marc Lardeaux, Stéphan Dubernet, Yannick Lefrais, Ludovic Bellot-Gurlet, Paolo Piccardo & Martine Regert | Stratégies d’acquisition des matières colorantes dans l’Arc liguro-provençal au cours des VIe et Ve millénaires cal. BCE 3.9 | Jean-Pol Fizaine, Dominique Harmand & Vincent Ollive | Le minerai de Fer fort des plateaux du Bajocien des régions frontalières du Pays-Haut (France), de la Gaume (Belgique) et du Gutland (Grand-Duché de Luxembourg)

4 | Utilisations de roches riches en oxydes de fer durant la Préhistoire – Uses of iron oxides rich rocks during Prehistory 4.1 | Émilie Chalmin, Géraldine Castets, Bruno David, Bruce Barker, Jean-Jacques Delannoy, Lara Lamb, Jean-Michel Geneste, Faycal Soufi, Sébastien Pairis, Stéphane Hoerlé, Élisa Boche & Margaret Katherine | Étude des pigments rouges du panneau du « Genyornis », Terre d’Arnhem, Australie : origines de l’hématite ? 4.2 | Joanna Trąbska, Martin Oliva, Adam Gaweł & Barbara Trybalska | Dolní Věstonice I female grave (DV3). Red colourants and other components of the burial fill up and grave floor 4.3 | Julia Kitzig & Britta Ramminge | Use and distribution of colourants in Western LBK sites 4.4 | Corinne Thevenet | Quelques hypothèses quant à l’usage des matières colorantes rouges dans les sépultures du Néolithique ancien du Bassin parisien 4.5 | Florent Jodry, Delphine Minni & Marieke van Es | L’acquisition et l’exploitation des roches riches en oxydes de fer en Alsace du Néolithique à La Tène

5 | Pourquoi une table-ronde autour de l’hématite dans la Préhistoire ? – Why a round table on hematite in Prehistory? Conclusions

-

Contrats et serments dans le monde gréco-romain Actes de la Journée d’étude internationale (Liège, 29 octobre 2014) par Marie-Hélène MARGANNE & Antonio RICCIARDETTO (éds)

En dépit des nombreux travaux récents consacrés au Serment hippocratique, l’origine documentaire de ce célèbre écrit n’avait encore jamais fait l’objet d’une étude approfondie. Elle est pourtant mentionnée dès la première phrase du texte : « Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, de remplir, selon ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat ». S’inscrivant dans une approche interdisciplinaire, le présent ouvrage réunit six contributions présentées lors de la Journée d’étude internationale En marge du Serment hippocratique : contrats et serments dans le monde gréco-romain, organisée à l’Université de Liège, le 29 octobre 2014, où, en confrontant les sources littéraires et documentaires, qu’elles soient de nature médicale, religieuse ou juridique, on s’est efforcé de replacer le fameux écrit attribué à Hippocrate dans son contexte originel : celui des contrats et serments antiques.

Marie-Hélène MARGANNE est directrice du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège, où elle enseigne la papyrologie littéraire, la paléographie grecque et la langue grecque. À la fois philologue classique, papyrologue et historienne de la médecine, elle est l’auteur de nombreuses publications sur les papyrus médicaux, l’histoire de la médecine, le livre et les bibliothèques antiques.

Antonio RICCIARDETTO est Docteur en Langues et Lettres (2015) de l’Université de Liège et actuellement A.T.E.R. au Collège de France (Paris). Sa thèse de doctorat a porté sur des papyrus documentaires grecs de médecine. Poursuivant des recherches dans les domaines de la papyrologie et de l’histoire de la médecine, il est membre du CEDOPAL de l’Université de Liège et secrétaire de la Société Belge d’Études Byzantines. Il est l’auteur d’une édition de l’Anonyme de Londres, un papyrus médical grec du Ier siècle (Papyrologica Leodiensia, 4 ; 2e éd. Paris, 2016).

-

par David CAPLAN

Edited by David Caplan, On Rhyme collects essays by leading scholars from America and the United Kingdom. Like its subject, the essays on rhyme range broadly. They consider an array of topics and employ a number of approaches. Surveying the field, the authors examine rhyme in various historical periods (including the Renaissance, Augustan, Romantic, Modern and Contemporary eras) and in different genres (including poetry and song). Several consider how particular artists (such as the poets Robert Creeley, Emily Dickinson, and Edmund Spenser, and the Somali-born hip-hop artist K’naan) utilize rhyme. Others analyze the shifting attitudes toward rhyme that characterize particular historical periods. Close readings extend insights from linguistics, philosophy, and literary criticism. A selection of poems adds to the interdisciplinary approach as poets offer their own perspectives on the technique. Suggesting its main emphases, the book is divided into six sections: Rhyme in Modern and Contemporary American Poetry, Rhyme across Time Periods, Rhyme in Earlier Periods, Poetry Portfolio, Hip Hop and Rhyme, and Rhyme in Other Texts.

David Caplan is the Charles M. Weis Professor of English and Associate Director of Creative Writing at Ohio Wesleyan University. He is the author of four books of literary criticism and poetry, most recently, Rhyme’s Challenge: Hip Hop, Poetry, and Contemporary Rhyming Culture.

-

(P.Monts.Roca III, inv. 162 → - 165 ↓) Édition, traduction et analyse contextuelle d’un récit latin conservé sur papyrus par Tatiana BERG

Figure phare de la dynastie des Antonins, Hadrien (117-138) n’a cessé de fasciner au cours des âges : empereur voyageur et plutôt pacifiste, homme érudit et lettré, mais aussi insaisissable, il a suscité, selon les lieux, les époques et les auteurs, autant de louanges que d’anathèmes. Ainsi apparaît-il dans des œuvres de natures très diverses, parmi lesquelles a été identifié depuis peu un petit récit en prose latine, dont l’unique copie fait partie d’un codex composite égyptien de papyrus daté de la seconde moitié du IVe s. et conservé à l’Abbaye de Montserrat : l’Hadrianus. Publié pour la première fois en 2010, à Barcelone, avec traduction anglaise, ce texte court, corrompu, d’interprétation difficile, mais riche d’informations, intrigue à plus d’un titre. Le présent ouvrage propose une nouvelle édition de l’Hadrianus de Montserrat, accompagnée de sa première traduction française et de l’analyse de divers aspects du texte et du codex qui le contient : sont ainsi abordés tant l’analyse codicologique et paléographique du texte, que ses caractéristiques linguistiques et son genre littéraire. Combinée à l’examen des autres parties du codex, l’étude du récit latin s’avère utile pour en identifier le contexte de production et les objectifs d’utilisation, et s’interroge enfin sur la présence d’Hadrien dans un objet bibliologique copié, plus de deux siècles après sa mort, dans un milieu chrétien. Elle devrait donc intéresser maints lecteurs dans de nombreux domaines de recherche, qu’ils étudient le latin tardif, l’histoire d’Hadrien ou celle de la ville de Cologne, qui y est évoquée, ou encore l’exil dans le monde romain et, plus généralement, la représentation littéraire des empereurs romains.

Tatiana BERG est titulaire d’un Master en Langues et Littératures Classiques à finalité spécialisée en papyrologie de l’Université de Liège. Elle est membre du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL), où elle collabore actuellement à plusieurs projets, comme la transcription diplomatique du papyrus grec contenant le traité Sur l’exil de Favorinos d’Arles (P.Vat.Gr. inv. 11 = MP³ 455). -

par COLLECTIF

Que peut le métalangage ?

Dans les sciences humaines, les recherches portées par un langage qui se donnât d’emblée comme technique ne sont pas toujours vues d’un bon œil. C’est notamment ce qui se passe pour la sémiotique. Cette discipline a, au pire, la réputation de volontiers jargonner, ou, au mieux, celle de se renfermer dans un métalangage autoréflexif. Et il est vrai que, d’une part, le traité de sémiotique structurale sans doute le plus connu et le plus souvent cité, dû à Greimas et Courtés, a pris la forme d’un Dictionnaire raisonné, et que d’autre part les écrits de Peirce fourmillent d’inventions et de spéculations terminologiques. Il semble que dans les deux cas, la quête de scientificité ait primé sur l’élégance de la langue et du discours dits naturels. Rien de nouveau sous le soleil ? On raconte que déjà un courtisan du Roi-Soleil avait scandalisé la Cour parce qu’il avait prononcé un terme technique dans la chambre du roi : c’est dire combien la question est ancienne et ne date pas du développement de la discipline des signes. Le numéro 4 de Signata voudrait questionner les différents aspects de la constitution du métalangage de la sémiotique. Et cela non pas dans une perspective philologique, mais pour poser la question des terminologies dans l’épistémologie scientifique actuelle. On interrogera ainsi la diversité des métalangages possibles (langue naturelle ou langage technique ?), l’impact des cousinages disciplinaires (quelle portée a pour la sémiotique ses emprunts divers aux langages de la grammaire, de la logique, de la mathématique…?), les raisons, explicites ou non, des choix opérés, ou encore les impacts stylistiques de ces derniers. Un tel questionnement pourrait prendre plusieurs orientations. En voici un inventaire, ouvert et non exclusif.

Table des matières

Dossier

1. Critique du métalangage Laurence Bouquiaux, François Dubuisson, Bruno Leclercq, Modèles épistémologiques pour le métalangage Gian Maria Tore, La réflexivité. Une question unique, des approches et des phénomènes différents Pierluigi Basso Fossali, Réflexivité critique et modélisation. Enquêtes sémiotiques sur les rôles du métalangage dans l’activité théorique en sciences humaines

2. Relectures de la tradition Alessandro Zinna, L’épistémologie de Hjelmslev. Entre métalangage et opérations Sémir Badir, Système à tous les étages 3. Propositions disciplinaires Jean-Pierre Desclés, Intersémiotique et langues naturelles Francesco Galofaro, Formalizing Narrative Structures. Glossematics, Generativity, and Transformational Rules Jean-Yves Trépos, Topologie des métalangages dans les textes de sociologie 4. Travaux en sémiotique perceptive Jean-François Bordron et Audrey Moutat, Métalangage et épi-sémiotique. L’exemple du lexique de la dégustation Anne Dymek, L’iconicité filmique. Un métalangage de la perception ? Stefania Caliandro, Métavisuel et perception. Une investigation sur la définition d’une fonction sémiotique en art Odile Le Guern, Métalangage iconique et attitude métadiscursive Overview Cosimo Caputo, Le paradoxe du métalangage Varia Martin Lefebvre, Image logique, ressemblance et langage. À propos de Peirce et Wittgenstein Marcel Danesi, Metaform Theory Groupe µ, Sémiotique de l’outil. Anasémiose et catasémiose instrumentées -

par J.-P. BERTRAND, Fr. PROVENZANO & V. STIÉNON (dirs)

Dossier

1. La littérature, c’est la sémiotique Sémir Badir, Qu’est-ce qu’un thème ? Une approche sémiologique Pascal Durand, Sens et signification dans l’esthétique de Mallarmé

2. Héritages et continuités de la sémiotique textuelle Gianfranco Marrone, L’âge d’or de la sémiotique littéraire, et quelques conséquences théoriques Christine Chollier, Textual Semantics and Literature: Corpus, Texts, Translation

3. Lire et voir Bernard Vouilloux, La description de l’œuvre d’art : un double défi pour la sémiotique du texte littéraire Denis Bertrand, Le texte et le tableau. Zola, L’Œuvre. Cézanne, l’œuvre

4. Disciplines / Frontières Pierre Popovic, De la semiosis sociale au texte : la sociocritique Nathalie Roelens, Sémiotique urbaine et géocritique

5. Applications Hamid Reza Shairi et Somayeh Kariminejad, Pour une sémiotique de l’alerte. Les conditions sémiolittéraires de l’éveil du corps Amir Biglari, L’espoir dans Les Contemplations de Victor Hugo : « Ce que dit la bouche d’ombre » Houda Landolsi, Suzanne et les mères : une histoire d’amour et de mort.. Une lecture sémiotique de La Religieuse de Diderot

Entretiens Philippe Hamon, De la structure du personnage à la structure de l’image Groupe µ, Des figures à la perception Marc Angenot, Du discours social à l’histoire des idées

Varia Anna Cabak Rédei, Cognitive and Semiotic Aspects of Endings in Self-Narrations: the Example of Germaine de Staël Marie Renoue, Voir l’altérité ? De l’outrenoir et de la vie artificielle

-

par COLLECTIF

Dossier

1. Primitives José Roberto do Carmo Jr. & Thiago Corrêa de Freitas, Melodic Primitives and Semiosis Lucas Takeo Shimoda, Semiotic Description of Timbre and Usage-Related Variants: An Exploratory Analysis of Orchestration Handbooks

2. The Audible Andrea Valle, Towards a Semiotics of the Audible Lucia Santaella, Sound and Music in the Domain of Rhematic Iconic Qualisign

3. Music, Song, Language Luiz Tatit & Ivã Carlos Lopes, Ce que « chanter » veut dire dans l’énonciation musicale Martine Groccia, La chanson. Essai de sémiotique théorique appliquée Lawrence M. Zbikowski, Words, Music, and Meaning Colwyn Trevarthen, Communicative Musicality or Stories of Truth and Beauty in the Sound of Moving Bjorn Merker, Seven theses on the Biology of Music and Language

4. Metaphor Frederico Macedo, Space as Metaphor: The Use of Spatial Metaphors in Music and Music Writing Line Brandt, Dance as Dialogue: Metaphorical Conceptualization and Semantic Domains

5. Tonality, Harmony, Philosophy Per Aage Brandt, On Tonal Dynamics and Musical Meaning William L. Benzon, “Rhythm Changes”. Notes on Some Genetic Elements in Musical Culture John Halle, From Linguistics to Musicology. Notes on Structuralism, Musical Generativism, Cognitive Science, and Philosophy Peter Bruun, Silence the Silence. Making Sense of Music beyond Consumption and Contemplation

6. Emotion, Body and Performance David Huron, Cues and Signals: An Ethological Approach to Music-Related Emotion William Westney, et al., Musical Embodiment and Perception: Performances, Avatars and Audiences Morten Schuldt-Jensen, What Is Conducting? Signs, Principles, and Problems Varia Alain Rabatel, Le substrat énonciatif de la connaissance narrative empathique et ses enjeux philosophiques Pierluigi Basso Fossali, Le rythme étranger et la catalyse ponctuelle de la culture. Dialogues possibles entre Barthes et Lotman -

par J. FONTANILLE, M. SONZOGNI & R. TROQE (dirs) Dossier 1. SEMIOTRANSLATIONAL PERSPECTIVES Susan Petrilli, Translation Everywhere Dinda Gorlée, De la traduction à la sémiotraduction 2. TRANSPOSITIONS BETWEEN VERBAL SEMIOTICS Mohammad Ahmad Thawabteh, Intertextuality-Based Argumentation in Politico‑Religious Speech: A Semiotic Perspective Roya Jabarouti, A Semiotic Framework for the Translation of Conceptual Metaphors Alessandra Chiappori, Raymond Queneau : exercices de traduction Federica Massia, The Literary Prestige of the Translated Text: Collodi’s Re‑writing of Perrault’s Contes Diva Cardoso de Camargo, Language of Translation and Interculturality for a Corpus-based Translation Pedagogy Yves Gambier, Traduction et texte : vers un double nouveau paradigme 3. TRANSPOSITIONS BETWEEN VERBAL AND NON-VERBAL SEMIOTICS Kay O’Halloran, Sabine Tan, Peter Wingell, Intersemiotic Translation as Resemiotisation: A Multimodal Perspective Miguel Á. Bernal-Merino, Creating Felicitous Gaming Experiences: Semiotics and Pragmatics as Tools for Video Game Localisation Sabrina Baldo De Brébisson, Formes, sens et pratiques du sous-titrage spécial Evangelos Kourdis, Image, traduction et idéologie nationale : les lithographies grecques des guerres balkaniques (1912-1913) Richard Shiff, Blur and Fuzz: On Translating Representations of Low Resolution Loveday Kempthorne, Peter Donelan, Barbilian-Barbu – a Case Study in Mathematico-poetic Translation Emerald L. King, Tailored Translations — Translating and Transporting Cosplay Costumes 4. IN MEMORIAM: UMBERTO ECO Richard Dixon, Playing on Words: Challenges in Translating Umberto Eco’s Numero zero Varia Jean Cristtus Portela, Sémiotique de la bande dessinée : regards sur la théorie franco-belge Anne Josef, Sémiotique de la résistance du tennis

-

par P. BASSO FOSSALI & M. COLAS-BLAISE (dirs)

1. La vie des paradigmes Mathieu Goux, Naissance d’un paradigme : la catégorie du déterminant dans les grammaires de l’époque classique. L’exemple de l’article défini Jean-François Sablayrolles, Créativité lexicale en discours liée à l’existence de paradigmes

2. Pratiques paradigmatiques Catherine Fuchs, Comparaison et paradigme Nathalie Rossi-Gensane, Syntaxe et paradigme(s) : outre les relations de dépendance, les relations d’équivalence

3. La mise en question des paradigmes Danielle Leeman, Les paradigmes comme échos / véhicules des représentations sociales : l’exemple de structures de type Prép + N Véronique Traverso, Déambulations autour du paradigme et de la temporalité de l’interaction

4. Les paradigmes en discours Emmanuelle Prak-Derrington, Quand les syntagmes se font paradigmes : la cohésion rythmique de la répétition Alain Rabatel, La notion de paradigme au défi du texte : l’exemple des paradigmes entrecroisés de l’énonciation et du point de vue

5. Degrés de complexification paradigmatique Jacques Fontanille, Paradigmes d’alternatives syntagmatiques : la manifestation est une compétition Marion Colas-Blaise, Le paradigme entre système et procès. La question de la reformulation

6. Conditions de résistance d’une notion classique Sémir Badir & Lorenzo Cigana, Systématiser les associations. Le concept hjelmslévien de paradigme et son héritage greimassien Pierluigi Basso Fossali, La prestation sémantique de l’organisation paradigmatique. Pressions, compétitions et résonances entre langue et discours

Varia Adrien Mathy, Formaliser le trope. De la subjectivité linguistique à la subjectivité épilinguistique Lia Kurts-Wöste, Les formes symboliques artistiques au prisme de la musique : pour une approche trans-sémiotique -

nouveaux sites, nouvelles données, nouvelles lectures / Gravettian societies in North-western Europe: new sites, new data, new readings Actes du colloque international « Le Nord-Ouest européen au Gravettien : apports des travaux récents à la compréhension des sociétés et de leurs environnements » (Université de Liège, 12-13 avril 2018) Olivier Touzé, Nejma Goutas, Hélène Salomon, Pierre Noiret (dirs)

Cet ouvrage fait suite au colloque intitulé Le Nord-Ouest européen au Gravettien : apports des travaux récents à la compréhension des sociétés et de leurs environnements, organisé à l’Université de Liège en 2018. Ce colloque avait pour objectif de dresser le bilan des données accumulées au cours des vingt dernières années sur les communautés de chasseurs-collecteurs gravettiennes qui, au cœur du dernier Pléniglaciaire, ont occupé l’Europe nord-occidentale et ses marges méridionales (Bourgogne-Franche-Comté, nord de l’Aquitaine).

À cette fin, différents acteurs de la recherche se sont retrouvés pour informer et débattre des sites récemment découverts, des fouilles en cours et des analyses menées sur d’« anciennes » collections. Ces différents travaux renouvellent en profondeur notre perception des populations gravettiennes du Nord-Ouest européen, historiquement méconnues du fait d’une documentation qui est longtemps restée disparate et très inégale sur le plan qualitatif. Les vestiges laissés par ces populations sont ainsi replacés progressivement au sein des grands débats qui animent les recherches actuelles sur ce qu’il est d’usage d’appeler le « Gravettien ».

La première partie de l’ouvrage restitue la diversité des comportements techno-économiques et « symboliques » des groupes gravettiens nord-occidentaux telle que celle-ci peut être appréhendée à l’heure actuelle. Y sont abordées les questions d’acquisition, de circulation et d’exploitation des matières premières d’origine animale (fossiles et nonfossiles) et minérales, mais aussi certaines structures rarement documentées dans ce contexte d’étude (aires de combustion).

La deuxième partie dresse un état des lieux des fouilles en cours ou récemment achevées de plusieurs gisements au sein de l’aire géographique considérée. Ces gisements livrent quantité d’informations nouvelles et se trouvent naturellement en première ligne de la dynamique de recherche actuelle.

Enfin, la troisième partie présente différents points de vue sur le Gravettien. Civilisation paneuropéenne, culture mosaïque mêlant traits communs et spécificités régionales… ou simple étiquette réificatrice ? Le débat reste ouvert au sujet de la principale entité du Paléolithique supérieur européen. -

Constructions et ajustements de la représentation des dieux dans l’Antiquité par Nicole BELAYCHE, Vinciane PIRENNE-DELFORGE (éds)

Le monde des dieux est une construction humaine, certes organisée, mais instable. Sans cesse mis en question et reconfiguré, il offre au regard de l’historien une plasticité qui est d’autant plus manifeste en contexte polythéiste. Car ces systèmes religieux ne s’appuient pas sur une représentation dogmatique issue de textes révélés ou d’une autorité centrale. Des élaborations et des ajustements y sont sans cesse à l’oeuvre, selon des opérations pragmatiques que, avec Lévi-Strauss, on qualifiera de ‘bricolages’. L’enjeu de cette dynamique de la ‘fabrique’ du divin n’est rien moins que notre compréhension de chaque divinité en particulier – comment et pourquoi fait-on un dieu, ce dieu, tous les dieux, ou le dieu ? – et notre capacité à rendre compte des structurations et fonctionnements de ces ensembles complexes qui ont bel et bien une histoire. En quoi, par exemple, le genre littéraire est-il créateur de représentation, et de quel type de représentation, différente de celle que construirait un autre registre d’expression ? En quoi les formes rhétoriques ou iconographiques conditionnent-elles la représentation du divin et en sont-elles des facteurs de fixation ou d’évolution ? Comment le rituel est-il à même de modifier l’image d’un dieu, et pas seulement d’informer sur lui ? Comment les artisans créateurs d’images sont-ils capables, par leurs œuvres, d’ouvrir à de nouvelles interprétations des divinités, tout en étant tenus de respecter une figuration reconnaissable, voire attendue, par les fidèles ? L’érudition à l’œuvre dans des cercles d’intellectuels a-t-elle un impact sur la représentation des dieux en contexte rituel ? Autant de questions qui relèvent des processus par lesquels le divin se ‘fabrique’ et que le présent volume pose dans diverses aires culturelles de l’Antiquité méditerranéenne.

Nicole BELAYCHE est directrice d’étude à l’École Pratiques des Hautes Études (Paris), section des Sciences religieuses. Elle a piloté le groupe de recherches européen (GDRE/CNRS, 2008-2012) « FIGVRA. La représentation du divin dans les mondes grec et romain ». Ses publications portent sur deux problématiques principales : l’image théologique des figures divines à partir des documents de la pratique religieuse et les cohabitations et contacts religieux dans l’empire romain hellénophone.

Vinciane PIRENNE-DELFORGE est directrice de recherche du F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège. Elle est l’auteur de nombreux travaux relatifs au polythéisme grec, notamment L’Aphrodite grecque (1994) et Retour à la source. Pausanias et la religion grecque (2008). Elle a également co-édité des ouvrages collectifs, dont Nourrir les dieux ? (2011) et Dieux des Grecs, dieux des Romains (2015).

-

Comment les techniques d'enquêtes ont investi la presse jeu vidéo Boris Krywicki

Dès sa création, la presse spécialisée en jeu vidéo est perçue comme le vilain petit canard du journalisme. Elle ne recèlerait qu'articles enthousiastes et rédacteurs décérébrés, trop aliénés par la fantasmagorie vidéoludique pour se montrer critiques. Pourtant, ces dernières années, les médias dédiés et généralistes ont révélé les scandales glaçants qui gangrènent le milieu professionnel du jeu vidéo : harcèlement sexuel, conditions de travail délétères, dysfonctionnement des écoles, licenciements abusifs… D’autres publient de fascinants portraits de joueuses, des reportages fouillés, des interviews de créateurs éclairantes. Alors, à quand remonte la première enquête liée au jeu vidéo ? Comment les rédacteurs passionnés ont-ils troqué le rêve pour les faits d’intérêt général ? D’où vient leur motivation à pratiquer le journalisme d’investigation ? Fort de l’analyse de 771 articles, étalés sur 37 années et parus dans 19 médias, ce livre retrace la généalogie des techniques d’enquête au sein de cette presse spécialisée. Il donne surtout la parole à 14 de ses journalistes pour comprendre leur vision de leur pratique, de l’industrie qu’ils couvrent et de ses travers. Devenus économiquement et artistiquement incontournables, les jeux vidéo nécessitent, comme toutes les sphères culturelles, des reporters pugnaces. Tels des Albert Londres du numérique, ces hommes et femmes portent la plume dans la… Play.

-