I. colloque 8.2 : L’art pariétal paléolithique dans son contexte naturel Architecture de l’art pariétal paléolithique | Denis Vialou Quelques réflexions sur le rôle de la paroi rocheuse dans l’art du Paléolithique supérieur | Marylise Lejeune Dialogue avec la paroi : cas des représentations paléolithiques de la grotte ornée Mayenne- Sciences ( Thorigné-en-Charente, Mayenne) | Romain Pigeaud La grotte ornée de Cussac Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne) | Norbert Aujoulat, Jean-Michel Geneste, Christian Archambeau, Marc Delluc, Henry Duday & Dominique Gambier Marsoulas : une grotte ornée dans son contexte culturel | Carole Fritz & Gilles Tosello Grotte Chauvet-Pont d’ Arc : approche structurelle et comparative du Panneau des Chevaux | Gilles Tosello & Carole Fritz L’art à l’Abri Pataud (les Eyzies, Dordogne) | Brigitte & Gilles Delluc Les représentations paléolithiques de salmonidés : mise en lumière de phénomènes culturels par l’analyse statistique des caractères formels | Pierre Citerne Kraft und Aggression. Existe-t-il un message de « force » et d’« agressivité » dans l’art Paléolithique ? | Jordi Serangeli Peut-on attribuer des œuvres du Paléolithique supérieur ? | Marc Groenen, Didier Martens & Pierre Szapu II. colloque 8.3 : Art mobilier paléolithique supérieur en Europe occidental La « magie de la chasse »: étude d’une gravure magdalénienne sur bois de renne provenant de l’abri classique de Laugerie-Basse (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne) dans la collection Christy du British Muséum, Londres | Carole Rivenq Évolution stratigraphique des actions non utilitaires dans le Magdalénien supérieur de Roc-la-Tour I | Colette & Jean-Georges Rozoy L’art mobilier sur pierre de l’abri Gandil à Bruniquel (Tarn-et-Garonne, France) : étude synthétique | Edmée Ladier L’art mobilier non classique de la grotte magdalénienne de Bédeilhac (Ariège) | Georges Sauvet Un atelier magdalénien de sculpture de la stéatite au Rocher de la Caille (Loire) ? | Sophie A. de Beaune Aux origines de la représentation : les statuettes paléolithiques de l’Italie centrale et méridionale | Daniela Zampetti & F. Alhaique L’art mobilier sur pierre du versant sud des Pyrénées : les blocs gravés de la grotte d’Abauntz | Pilar Utrilla, Carlos Mazo, Maria Cruz Sopena, Rafael Domingo & Olaia Nagore L’art mobilier magdalénien de Moravie (République Tchèque). Les relations avec l’art mobilier français | Martina Laznickova Les concepts artistiques des représentations féminines dans les habitats du Paléolithique supérieur récent en Europe orientale en comparaison avec ceux du Magdalénien moyen en Europe occidentale | Lioudmila Iakovleva L’art mobilier du Magdalénien supérieur des sites de la vallée de l’Aveyron et d’Europe centrale : relations et/ou convergences ? Anne-Catherine Welté & Georges-Noël Lambert L’art paléolithique dans son système culturel : essais de corrélations. I. Chronologie, « Styles » et « Cultures » | François Djindjian Originalité spiritualiste des prêtres préhistoriens quant aux interprétations sur l’art mobilier en France (1864 – 1950) | Fanny Defrance

-

Actes des colloques 8.2 et 8.3, XIVe Congrès de l’UISPP, Liège (2-8 septembre 2001) par Marylise LEJEUNE & Anne-Catherine WELTE (dir) Avant-propos

-

Une église et son contexte. Actes du colloque international de Liège, 16-18 avril 2002, Liège par Benoît VAN DEN BOOSCHE (dir.) Table des matières Préface | Marcel Otte Une cathédrale franco-germanique: Saint-Lambert de Liège à l’époque gothique. Le colloque | Benoît Van den Bossche Aux origines de la cathédrale gothique Saint-Lambert de Liège | Jean-Marc Léotard La cathédrale gothique Saint-Lambert à Liège: apport des sources écrites | Alain Marchandise Les pratiques liturgiques au XIVe et au XVe siècle dans la cathédrale Saint-Lambert de Liège | Catherine Saucier L’architecture de Saint-Lambert à Liège au XIIIe et au XIVe siècle: essai de reconstitution et d’interprétation | Mathieu Piavaux Le message des pierres de la cathédrale Saint-Lambert à Liège: état de la question | Albert Lemeunier et Anne Warnotte La démolition de la cathédrale Saint-Lambert à Liège | Philippe Raxhon Essai sur la réception du gothique en Belgique (vers 1150-1250) | Luc F. Genicot Entre tradition et renouveau: les églises des ordres réguliers dans le diocèse de Liège au XIIIe et au XIVe siècle | Thomas Coomans Églises liégeoises en chantier au XIIIe et au XIVe siècle | Patrick Hoffsummer, Francis Tourneur, Frans Doperé et Mathieu Piavaux Anmerkungen zur Kölner Architektur um 1200 | Norbert Nussbaum Liège et la France. Les liens de Saint-Lambert avec l’architecture de l’ancienne province ecclésiastique de Reims de la fin du XIIe au milieu du XIIIe siècle | Dany Sandron Cathédrales aux confins du Royaume et de l’Empire. Les églises-mères de Tournai, Cambrai et Liège | Jeroen Westerman Une reconstitution virtuelle en trois dimensions de la cathédrale de Strasbourg. Méthodologie informatique appliquée aux restitutions architecturales | Stéphane Potier La peinture murale gothique au XIIIe et au XIVe siècle dans le diocèse de Liège | Anna Bergmans Conclusions | Jean-Louis Kupper

-

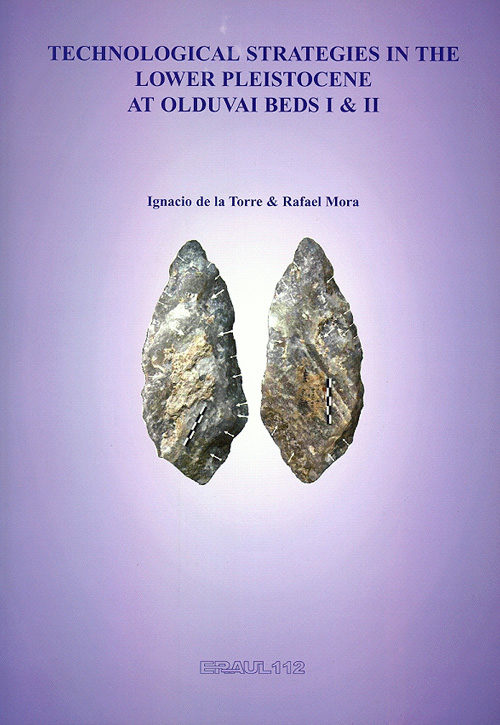

par Ignacio DE LA TORRE & Rafael MORA Abstract

This book envisages an analysis of the lithic collections from several sites Mary Leakey excavated between 1960 and 1963 in Bed I and II at Olduvai (Tanzania), currently stored at the National Museum of Nairobi (Kenya) and previously published in a classic monograph (Leakey 1971). Nonetheless, we have conceived this study from a standpoint that relates more to aspects concerning technical production than to the typological issues that governed Leakey’s approximation. Furthermore, the Olduvai collections will be contemplated from a contextual prism, bearing in mind a constant concern in reconstructing the processes that formed the archaeological record, aiming to understand the differences or similarities that appear between the different assemblages. This monograph focuses on the analysis of lithic materials. We assume blood cannot be squeezed from stones, paraphrasing the title of one of the articles by Isaac (1977b). Yet, we can reconstruct part of the puzzle concerning human evolution by understanding the technological guidelines and technical patterns in use during the transformation processes, which are, in short, telling of the hominids´ behaviour. A meticulous analysis of the lithic objects can provide valuable information to comprehend their technical abilities, cognitive skills and economic concerns. Therefore, each lithic object will be studied analytically, attempting to integrate them in the corresponding stage of the chaîne opératoire. It is essential to keep a distance from the last works that examined the Olduvai sequence (Ludwig 1999; Kimura 1997, 1999, 2002). Therein, artefact categories stand their own ground (in a classically typological conception), and are compared in isolation throughout a chronological sequence. In contrast, we consider that it is essential to analyse each lithic element in connection with others, and each site as a whole, since each assemblage is subjected to specific, exceptional circumstances. Only upon understanding each collection after comparing the different categories it comprises, it is possible to elaborate conclusions that can subsequently be extrapolated and compared to the facts documented in other sites. This work contains constant references to the terms Oldowan and Acheulean. The Oldowan was defined precisely in Olduvai, therefore this location is the perfect setting for the justification of the term. In fact, the term Oldowan has well-defined chronological and cultural connotations, whilst Mode 1 defined by Grahame Clark (1969) has, over recent years, been used without enough precision. The same occurs with the Acheulean, which will predominate herein over the term Mode 2, and which also presents specific technological, chronological and cultural features. One of the key goals this work establishes is precisely to define the attributes that characterise the Oldowan and the Acheulean, and to attempt to understand the technological and cultural connotations this differentiation entails. Therefore it is essential that this dichotomy exists explicitly in our discourse. In the first chapter we will expound some general notions on the historiography of the Olduvai expeditions, the stratigraphy, the radiometric and paleo-ecological framework, the archaeological sequence Leakey defined, and the methodology employed in our re-examination. By doing so, we aim to create a suitable contextual framework in which to develop the technological study. As regards all other matters, the index of this work respects a diachronic structure, starting with the oldest sites in Bed I and moving through the archaeological sequence to the top of Bed II, the chronological limit for our research. After presenting a systematic description of each site in its corresponding chapter, general conclusions that summarise and present a global interpretation of the Olduvai sequence appear at the end of the monograph. Our goal is to combine a systematic study of the lithic reduction methods and chaînes opératoires, with a vaster vision that integrates these technical systems in the general framework of the land-use by hominids. We assume that the manufacturing of any stone tool is the result of a series of technical, economic, social and symbolic options that can be encompassed under the term strategies (Perlès 1992:225). From this general perspective, in this work we will attempt to understand the technological strategies used by the humans that lived in Olduvai during the Lower Pleistocene. (The authors).

-

Essai sur une paléoanthropologie solutréenne par Marc TIFFAGOM

Délaissée durant plusieurs décennies par les préhistoriens, la civilisation solutréenne a recouvré son intérêt vers la fin des années 80 grâce à l’essor des approches technologiques, donnant lieu à la publication de quelques travaux précurseurs dans ce domaine en France et au Portugal. L’étude qui est proposée dans ce livre s’inscrit dans la lignée de ces travaux. Elle a d’ailleurs pour cadre l’Espagne, et plus précisément le territoire compris entre Valencia et Cadix, qui correspond à la zone d’extension du “Solutréen de faciès ibérique”. Une entité typologique qui constitue un champ de recherche idéal pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la construction des identités culturelles solutréennes. D’une part, parce qu’elle est largement éprouvée sur un plan géographique et chrono-stratigraphique, interprétée comme un processus de “régionalisation” et de “désolutréanisation” des industries: le premier afin d’expliquer l’absence de la pointe à ailerons et à pédoncule en Catalogne et en Cantabrie; le second, l’amenuisement progressif, durant près de trois mille ans tout de même (19500-16500 BP), des caractères solutréens. D’autre part, parce que ses célèbres “pointes de flèche” de facture néolithique et ses pointes à cran méditerranéennes évoquent de possibles contacts avec le nord-ouest de l’Afrique et le sud-est de la France, respectivement, d’après les très fortes affinités typologiques que ces deux armatures entretiennent avec les pointes marocaines/pseudo-sahariennes de l’Atérien récent et les pointes à cran du Salpêtrien ancien. Des contacts paléolithiques entre l’Europe et l’Afrique, via le détroit de Gibraltar, ont-ils été établis ? Une “province méditerranéenne”, au sens géographique et/ou culturel du terme, constituée de petits “no man’s land” et qui reliait en permanence le sud de l’Espagne au sud de la France a-t-elle existée ?

Les questions ici s’enchaînent, cruciales pour saisir le sens de l’évolution de ces sociétés paléolithiques. Or seule une définition paléohistorique et paléoanthropologique de ce concept unificateur permettra d’y répondre: qu’en est-il exactement de l’unité culturelle de ce faciès, dans le temps et dans l’espace ? Et ses origines, quelles sont-elles: européennes et africaines ? Menée dans le cadre d’une recherche doctorale, une enquête technologique sur les industries lithiques du site fondateur de cette entité, la Cova del Parpalló, dans la région de Valencia, est venue apporter des premiers éléments de réponse à ces questions. En révélant la présence d’un mode de débitage identique à celui de l’Atérien, le débitage Levallois en l’occurrence, associé de surcroît à la fabrication des pointes à ailerons et à pédoncule, et, surtout, car c’est là son apport principal, de structures a priori hybrides dont les Solutréens seuls peuvent être les auteurs, cette enquête a permis de renforcer respectivement l’idée d’une origine africaine de ce faciès et son unité culturelle dans le temps. Bien plus, le modèle proposé, une évolution interne du Solutréen supérieur de faciès ibérique en trois phases théoriques, trouverait son explication dans l’existence d’une “chaîne de sociétés” (la “province méditerranéenne”) reliant le nord de l’Italie au sud de l’Espagne, rendue possible par la régression marine du Dernier Maximum Glaciaire et qui assurait la diffusion somme toute rapide à cette époque des nouvelles idées techniques: une sorte d’emprunt “à distance”.

-

Contribution à l’étude du Rubané du Nord-Ouest européen

par Anne HAUZEUR

L’occupation rubanée au Grand-Duché de Luxembourg se situe dans le bassin de la moyenne vallée de la Moselle et fait partie de la province stylistique du Rubané du Nord-Ouest. Les sites sont surtout installés sur la basse terrasse mosellane et sur le plateau du Gutland. Quatre d’entre eux ont été fouillés et ont révélé des occupations étalées sur l’ensemble du Rubané récent (IIa-IId), principalement au IIc-IId. Division interne bipartite et présence d’une tranchée de fondation caractérisent les maisons, essentiellement de plan rectangulaire. L’organisation interne des tierces apparaît souvent déstructurée. L’outillage lithique est en majorité importé de la région mosane et atteste de nombreux cycles de remploi. Il est dominé par les pièces esquillées et les armatures. Celles-ci sont souvent asymétriques ou latéralisée à gauche. Le style décoratif de la céramique s’apparente à celui du Rhin moyen, avec un développement de la technique pivotante au peigne à dent multiple et l’utilisation de la bande « vide » en angle associée à un motif annexe. Il témoigne aussi d’affinités avec le style de Leihgestern, la vallée du Neckar et très peu avec le nord du Rubané du Nord-Ouest et le Rubané du Sud-Ouest. De rares motifs décoratifs s’inspirant d’une thématique utilisée dans la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain ou dans le Hinkelstein, ainsi que quelques vases de la Céramique du Limbourg et de la céramique d’accompagnement, illustrent les relations avec les autres groupes et les cultures contemporaines.

The Linear Pottery Culture peopled the Great-Duchy of Luxembourg. It is situated in the Middle Mosel valley and forms a part of the North-West Linear Pottery Culture. The great majority of the settlements occurs on the lower terraces of the Mosel river and on the plateau of the Gutland. Four sites have been excavated and revealed assemblages belonging to the Late LPC (IIa-IId), mainly to IIc-IId. The internal bipartite division and the presence of a foundation trench feature the house plans, which are mostly rectangular. The inside organisation of the postholes’rows often appears deconstructed. The greater part of the imported lithic assemblages to the Mosel settlements evidence numerous cycles of reuse. Splinters and arrowheads points dominate. The latter are often either asymmetrical or retouched on their left lateral edge. The pottery decoration pertains to the Middle Rhine stylistic province. It is characterised by the increasing of the pivoting multiple teeth comb technique and the use of angular « empty » band in association with a secondary motif. It gives also evidence of affinities with the Leihgestern group, the Neckar valley, and very few parallels with the North of the North-West LPC and the South-West LPC. Some rare decoration motifs are inspired by characteristic patterns from the Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain culture or Hinkelstein. Yet, there are few pots that belong to the Limbourg Pottery and the « Begleitkeramik » illustrating relations with other contemporaneous groups and cultures.

-

par Laurent BRICAULT 1. Jean WINAND, Le voyage d'Ounamon. Index verborum, concordance, relevés grammaticaux, 1987. 2. Jean WINAND, Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale, 1992. 3. Pierre KOEMOTH, Osiris et les arbres. Contribution à l'étude des arbres sacrés de l'Égypte ancienne, 1994. 4. Juan Carlos MORENA GARCIA, Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au Moyen Empire, 1997. 5. Dimitri LABOURY, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique, 1998. 6. Michel MALAISE & Jean WINAND, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 7. Laurent BRICAULT, Isis, Dame des flots, 2006.

-

par M.-G. BOUTIER, M.-Th. COUNET, J. LECHANTEUR La terre les plantes et les animaux (1re partie), 187 notices et 92 cartes. L'ouvrage a été couronné du Prix de philologie de la Communauté française de Belgique. Le tome 6 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le premier d'un ensemble de trois volumes (6 à 8, ce dernier paru) portant le titre général: La terre, les plantes et les animaux. Son objet, qu'explicitent les subdivisions de la table des matières, est le suivant: I. La terre et l'eau, la végétation (la terre, sa nature, son relief: notices 1-10; eaux courantes et dormantes: 11-26; la végétation: 27-40); II. Les routes et les chemins (41-53); III. Généralités sur les plantes (l'arbre, ses parties, son aspect, son développement: 54-74; les fleurs, les fruits: 75-100); IV. Espèces d'arbres et d'arbustes; plantes à fruits (espèces cultivées pour leurs fruits: 101-119; espèces à fruits nommés: 120-157; autres arbres et arbrisseaux: 158-173); V. Activités forestières et arboriculture (174-187). Dans ces volumes comme dans les précédents, les rédacteurs se sont attachés à éditer avec le plus de fidélité possible les très riches matériaux rassemblés par Haust et ses continuateurs et à situer tous les mots dans le cadre géohistorique galloroman. Les volumes sont pourvus d'un index des formes, complété d'un index des étymons (procédure initiée dans le volume 8). Dans chacun, une brève introduction présente l'intérêt des volumes pour la dialectologie wallonne et l'histoire du patrimoine de la Wallonie, ainsi que pour la lexicologie historique.

-

Bilan quinquennal 2001-2006, U.I.S.P.P. Commission VIII (Réunion de Lisbonne, sept. 2006) par Pierre NOIRET (éd.) Table des matières

Le Paléolithique supérieur de Géorgie (2001-2005) | Medea Nioradzé L’état des recherches archéologiques sur le Paléolithique supérieur d’Ukraine (2002-2005) | Lioudmila Iakovleva & Igor Sapozhnikov Les recherches sur le Paléolithique supérieur en République Moldave pendant les années 2001-2005 | Ilie A. Borziac Recherches sur le Paléolithique supérieur de Roumanie. Bilan des années 2000-2005 | Vasile Chirica Research on the Upper Palaeolithic in Greece: 2001-2005 | Eugenia Adam Report on the state of art of Upper Palaeolithic in Hungary 2001-2005 | Viola T. Dobosi Research on the Upper Palaeolithic in Slovakia in 2001-2006 | L’ubomira Kaminská Le Paléolithique supérieur dans les Pays Tchèques: fouilles, opinions et publications dans les années 2001-2005 | Martin Oliva Les recherches sur le Paléolithique supérieur en Pologne entre 2002 et 2005 | Janusz K. Kozłowski Le Paléolithique supérieur en Allemagne méridionale (2001-2005) | Harald Floss Le Paléolithique supérieur de Belgique. Recherches 2001-2005 | Marcel Otte & Pierre Noiret Un dernier hiver à Pincevent. Les Magdaléniens du niveau IV0 | Aline Averbouh, Céline Bemilli, Sylvie Beyries, Olivier Bignon, Pierre Bodu, Grégory Debout, Gaëlle Dumarçay, Jim G. Enloe, Delphine Joly, Michèle Julien, Alexandre Lucquin, Ramiro J. March, Michel Orliac, Boris Valentin, Marian Vanhaeren Le gisement badegoulien de Oisy dans la Nièvre au sein du projet collectif de recherche: « Le Paléolithique supérieur ancien au centre et au sud du Bassin parisien » (Pierre Bodu, dir.) | Pierre Bodu Le Paléolithique supérieur de l’Aquitaine nord-occidentale. Bilan quinquennal (2000-2004) | Michel Lenoir Le Paléolithique supérieur des Pyrénées atlantiques au Languedoc méditerranéen (2002-2006) | François Bon & Dominique Sacchi Le Paléolithique supérieur dans la région alpino-padane et dans les Marches (1996-2005) | Alberto Broglio Recherches sur le Paléolithique supérieur en Italie centrale (1996-2005): Ligurie – Toscane – Latium – Abruzzes | Carlo Tozzi The Upper Paleolithic Record in the Asón River Basin, Eastern Cantabria (Spain): Research & Publications, 2000-2005 | Lawrence G. Straus, Manuel González Morales & Miguel A. Fano Martínez M.A. La recherche sur le Paléolithique supérieur dans le NE ibérique: la Catalogne (2001-2005) | Josep Ma Fullola I Pericot Le Paléolithique supérieur du Portugal (2001-2006) | Thierry Aubry & Nuno Ferreira Bicho

-

Exemples de l’Europe et des premières nations en Amérique du Nord avant le contact européen Actes de sessions présentées au Xe congrès annuel de l’Association Européenne des Archéologues (Lyon, 8-11 septembre 2004) par Céline BRESSY, Ariane BURKE, Pierre CHALARD & Hélène Martin (dirs) Table of content

Avant-Propos (Version française – English version) | Céline Bressy, Ariane Burke, Pierre Chalard et Hélène Martin Occupation du territoire et exploitation des matières premières lithiques: présentation et discussion sur la mobilité des groupes humains au Paléolithique Moyen dans le Nord-Est de l’Italie | Guillaume Porraz & Marco Peresani Saisonnalité et prédation au Pech de l’Azé I. Apport de la cémento-chronologie | William Rendu Acquisition et exploitation des silex allochtones au Gravettien : l’exemple de la couche E du gisement des Fieux (Lot, France) | Pierre Chalard, Patricia Guillermin et Marc Jarry The Côa Valley (Portugal). Lithic raw material characterisation and the reconstruction of Upper Palaeolithic settlement patterns | Thierry Aubry & Javier Mangado Les apports de la squelettochronologie en archéologie préhistorique. Quelques exemples | Olivier Le Gall Territoires de chasse paléolithiques : des méthodes d’études à l’application archéologique | Sandrine Costamagno Notes sur les matières premières siliceuses exploitées par les Magdaléniens de la Grotte Gazel (Aude, France) | Mathieu Langlais & Dominique Sacchi Paleoindian ranges in Northeastern North America based on lithic raw materials sourcing | Adrian Burke Raw material resource management during the Epipalaeolithic in North-Eastern Iberia. The site of Gai Rockshelter (Moià, Barcelona) : a case study | Javier Mangado, Manuel Calvo, Jordi Nadal, Alicia Estrada et Pilar Garcia-Argüelles Imported perceptions vs. new realities in the voyaging corridor. Some thoughts on changes in mobility, landscape learning and raw material acquisition in the Eastern Adriatic Early Neolithic | Niels H. Andreasen Early Neolithic pioneer mobility : raw material procurement in layer 58 of the Gardon cave (Ambérieu-en-Bugey, Ain, France) | Jehanne Féblot-Augustins Le matériel de mouture et de broyage au Néolithique final à Chalain et Clairvaux (Jura, France) : matériaux locaux, matériaux exogènes | Annabelle Milleville Head-Smashed-In Buffalo Jump, seasonality and hunting strategies on the Canadian Plains | Brian Kooyman Multiparametric characterization of Southwestern German cherts : application to the study of raw material circulation during Upper Paleolithic period | Céline Bressy & Harald Floss Mobility and Territoriality on the Northwestern Plains of Alberta, Canada: A Phenomenological approach | Gerry Oetelaar Of lithic territories, ancient and modern | Rengert Elburg & Paul Van der Kroft Common concerns in the analysis of lithic raw material exploitation in the Old and New Worlds | Brooke Blades Postface | Marcel Otte

-

par Marcel OTTE & Janusz K. KOZLOWSKITable des matières Remerciements Préface Shanidar Warwasi Yafteh Pa Sangar Eshkaft-e Gavi Shekaft-i Ghad-i Barm-i Shur Sefid Ab Kara Kamar Comparaisons Conclusions Bibliographie

-

par Marcel OTTE, Vasile CHIRICA & Paul HAESAERTS (dir.) Résumé indisponible.

-

Analyse du fonctionnement d’une aire de boucherie soutirée par un réseau karstique par Dominique CLIQUET (dir.) Table des matières Avant-propos | Marcel Otte et François Fichet de Clairfontaine Préface | Yves Coppens Introduction Chapitre 1 : Présentation et découverte du site – Presentation and discovery of the site (Dominique Cliquet, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Situation et contexte géographique Découverte du site et déroulement de l’intervention Problématique et méthodologie Nature des vestiges Chapitre 2 : Géologie du site – Geology of the site (Olivier Dugué) Cadre géodynamique de l’Europe du nord-ouest au Jurassique moyen Le bassin sédimentaire jurassique normand Historique des études sur les terrains bathoniens du Bessin et de la Campagne de Caen La mise en place de la plate-forme carbonatée armoricaine bathonienne La carrière de Ranville Pour conclure … Chapitre 3 : Contexte géomorphologique du karst – Geomorphological context of the karst (Sylvie Coutard) Rappel du contexte géologique Les dépôts à galets à 43 m NGF Terrasses et karsts dans la vallée de l’Orne Description de la couverture quaternaire Évolution quaternaire du secteur de Ranville et lien avec le remplissage du karst Pour synthétiser… Chapitre 4 : Datation du remplissage du karst effectuée sur dents de mammifères fossiles par la méthode RPE / U-Th combinées – Dating of the karst fill using U-Th/ESR combined methods on fossil mammal teeth (Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères et Jean-Michel Dolo) La datation par combinaison des méthodes RPE et U-Th Application aux échantillons de Ranville Conclusion Chapitre 5 : Etude du karst – The karst study (Joël Rodet) Introduction Qu’est-ce que le karst, ses apports à l’archéologie Les phénomènes karstiques de Ranville Conclusion Chapitre 6 : Remplissage du karst – The karst fill (Dominique Cliquet) Etude taphonomique des artefacts lithiques et des vestiges de faune Qu’en est-il du phasage des évènements ? En guise de conclusion Chapitre 7 : La faune – Fauna (Patrick Auguste) Bref historique de l’état des connaissances sur les faunes mammaliennes pléistocènes en Normandie La faune de Ranville : identification et description des taxons Interprétations paléoécologiques et biochronologiques Analyse taphonomique de l’accumulation osseuse de Ranville L’Homme et l’animal à Ranville : acquisition et traitement des ressources animales Ranville : un gisement particulier ou bien un cas récurrent durant le Paléolithique ? Conclusions sur la faune de Ranville Chapitre 8 : Les industries lithiques – The lithic industries (Dominique Cliquet) Les matières premières Méthode d’étude La série « émoussée » ou ensemble A La série « fraîche » ou ensemble B Caractéristiques et signification typo-technologique de l’ensemble B Comparaison entre les ensembles A et B et les deux artefacts collectés en place dans la nappe alluviale L’ensemble B du site de Ranville dans le complexe technologique du Pléistocène moyen récent du Nord de la France Apports de l’étude du mobilier lithique à la détermination de la fonction du site Chapitre 9 : Contribution à l’approche des modes de vie au Pléistocène moyen récent en Europe septentrionale – A contribution to understanding behaviors during the late Middle Pleistocene in Northern Europe (Dominique Cliquet et Patrick Auguste) Constitution et évolution du site L’environnement du site : le milieu Nature et fonction du site Durée d’occupation et saisonnalité Pour une approche du fonctionnement d’un site au sein d’un territoire Qui est l’artisan du site de Ranville ? Planches hors texte Conclusion (Dominique Cliquet, Patrick Auguste, Joël Rodet, Sylvie Coutard, Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères,Jean-Michel Dolo, Olivier Dugué, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Bibliographie Résumés – Abstract Index Liste des auteurs

-

Les grands sites d’habitat préhistorique, évolution des cultures et des paysages par Béatrice SCHMIDER & Annie ROBLIN-JOUVE Table des matières Préface | Marcel Otte Avant-Propos Chapitre 1. Rappel de quelques données sur le cadre physique et naturel du Massif de Fontainebleau (Annie Roblin-Jouve) Le rebord du plateau de Beauce et la cuvette parisienne Dans les formations sédimentaires récentes L’originalité du relief tient aux sables et aux grès Le milieu naturel est tout aussi original L’eau manque Le podsol et la lande, l’originalité biologique Chapitre 2. L’histoire des recherches préhistoriques dans le Massif de Fontainebleau (Béatrice Schmider) La découverte du gisement du Beauregard, à Nemours Extension des prospections et découvertes nouvelles à partir de 1950 Dernières fouilles programmées Chapitre 3. Les grands habitats préhistoriques, en forêt de Fontainebleau, au Paléolithique supérieur (Béatrice Schmider) Répartition régionale Les principaux sites du Massif des Beauregards, à Nemours Le Cirque de la Patrie Le Beauregard Le Deuxième Redan Les Gros-Monts I Les sites préhistoriques autour de Montigny sur Loing Les découvertes anciennes Un gisement de référence : La Pente des Brosses Les sites préhistoriques du Bassin de l’Essonne et de l’Ouest du Massif de Fontainebleau Les habitats du Bassin de l’Essonne Les grottes ornées L’habitat solutréen de Saint-Sulpice de Favières Chapitre 4. Analyse des séquences stratigraphiques et contexte environnemental (Annie Roblin-Jouve) Les données du relief et des formations superficielles L’importance de l’érosion mécanique au cours du Quaternaire Les données de l’archéologie sur la fin des temps glaciaires Les séquences des principaux gisements Le plateau des Beauregards, la séquence la plus complète Le Cirque de La Patrie et le début de la séquence La Pente des Brosses, référence du Gravettien Saint-Sulpice de Favières, le seul gisement du Solutréen Chapitre 5. Chronologie de la fin des temps glaciaires dans le Massif de Fontainebleau et variations du couvert végétal (Annie Roblin-Jouve) Chronologie de la fin des temps glaciaires La mémoire effacée avant 25.000 ans Des oscillations rapides autour de 23.000 ans Le temps des sables éoliens L’établissement des sols au Postglaciaire L’évolution des paysages végétaux La forêt refuge vers 22.000 ans Lande et forêt au Tardiglaciaire La reconquête forestière et l’intervention humaine au Potsglaciaire Conclusion. Le Massif de Fontainebleau dans le cadre régional à la fin des temps glaciaires Bibliographie Résumé – Abstract

-

par Pierre NOIRET Table des matières Préface | Marcel Otte Remerciements Première partie | INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE Chapitre 1 | Présentation générale Chapitre 2 | Historique des recherches paléolithiques en Europe orientale Chapitre 3 | Cadre géographique Chapitre 4 | Cadre chronostratigraphique et paléo-environnemental Chapitre 5 | Cadre culturel Chapitre 6 | Méthodologie Deuxième partie | DOCUMENTATION Chapitre 1 | Mitoc-Malu Galben Chapitre 2 | Brynzeni I Chapitre 3 | Gordineşti I Chapitre 4 | Corpaci Chapitre 5 | Corpaci-Mâs Chapitre 6 | Ripiceni-Izvor Chapitre 7 | Ciuntu Chapitre 8 | Cotu-Miculinţi Chapitre 9 | Crasnaleuca-Stanişte Chapitre 10 | Molodova V Chapitre 11 | Korman IV Chapitre 12 | Babin I Chapitre 13 | Voronovitsa I Chapitre 14 | Cosăuţi Chapitre 15 | Climăuţi I Chapitre 16 | Climăuţi II Chapitre 17 | Raşkov VII Chapitre 18 | Bobuleşti VI Chapitre 19 | Ciutuleşti I Chapitre 20 | Kulychivka Chapitre 21 | Lipa VI Chapitre 22 | Liste des datations radiométriques Planches couleurs hors texte Troisième partie | ANALYSE Chapitre 1 | L’Aurignacien Chapitre 2 | Les ensembles « transitionnels » Chapitre 3 | Le Gravettien Chapitre 4 | L’épigravettien Chapitre 5 | Comparaisons inter-culturelles Chapitre 6 | Comparaisons inter-régionales Quatrième partie | SYNTHÈSE ET CONCLUSION Chapitre 1 | Synthèse paléo-historique Chapitre 2 | Conclusion Chapitre 3 | Résumé Chapitre 4 | Bibliographie Cinquième partie | ANNEXES Annexe 1 | Les espèces animales Annexe 2 | Aurignacien. Densités des NR et NMI pour les quatre espèces principales Annexe 3 | Aurignacien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 4 | Aurignacien. 2e ACF (validée) Annexe 5 | Ensemble « transitionnels ». 1e ACF (abandonnée) Annexe 6 | Ensemble « transitionnels ». 2e ACF (validée) Annexe 7 | Gravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 8 | Gravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 9 | Gravettien. 2e ACF (validée) Annexe 10 | Épigravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 11 | Épigravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 12 | Épigravettien. 2e ACF (validée)

-

La longue tradition graphique par Philippe HAMEAU Table des matières I. Présentation II. Les lieux Relief et géologie du massif d’Agnis Les surfaces karstiques de l’Agnis Évolution géologique au Quaternaire La végétation actuelle du massif Le complexe dit des Maigres III. Les occupations du site Stratigraphie Les unités sédimentaires Commentaires L’occupation préhistorique L’environnement végétal Répartition du mobilier archéologique L’industrie lithique taillée L’industrie lithique polie et les galets La céramique Les restes anthropologiques La faune L’industrie osseuse Les nodules de matière colorante Datation La période historique La céramique Les monnaies Le mobilier métallique Des pierres à fusil Datations IV. Les expressions graphiques État de la paroi Les peintures Inventaire Styles et technique Datation Les gravures Styles, technique et datation V. L’abri peint Les espaces Le cadre physique L’éloignement des habitats Le choix du site L’aménagement des lieux L’iconographie Les principes de l’expression schématique Les figures peintes du site Les données du mobilier L’état du mobilier Le débitage des matières siliceuses Le statut des armatures La part du feu Le cas de la faune Les ossements humains La fréquentation du site au Néolithique La compatibilité des fonctions Passage et transformation VI. L’abri gravé Figures et thèmes L’Homme à la palmette L’organisation du panneau La longue tradition graphique Épilogue graphique VII. Regards croisés Planches hors texte Encart 1 Encart 2 Bibliographie

-

par Cyrille BILLARD, Mark GUILLON & Guy VERRON (dirs) Table des matières Liste des auteurs Préambule Introduction Première partie – Le contexte général de l’étude Chapitre 1 – Contexte géographique et archéologique (C. Billard) Le cadre géographique et géologique Le contexte archéologique Les sépultures collectives de la basse vallée de la Seine à la fin du Néolithique La chronologie de la fin du Néolithique à la confluence Seine-Eure Chapitre 2 – Problématiques générales et objectifs (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Chronologie Évolution architecturale et évolution des pratiques funéraires Biologie et recrutement des populations inhumées Statut des différents sites sépulcraux, modalités des échanges mobiliers Le phénomène campaniforme Chapitre 3 – Méthodes d’étude d’un ensemble de sépultures collectives (M. Guillon, C. Billard, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, C. Tirran & G. Verron) Archéologie funéraire et analyse des vestiges osseux Méthodes de fouille, enregistrement de terrain Enregistrement et traitement de l’information Dénombrement et biologie des populations inhumées Étude du fonctionnement des dépôts sépulcraux Paléopathologie Méthodes d’analyse comparative des données biologiques Le mobilier funéraire Une intégration des données biologiques et culturelles est-elle possible ? Deuxième partie – Étude monographique des sépultures collectives néolithiques de Val-de-Reuil et Porte-Joie Chapitre 1 – La sépulture collective de Porte-Joie « Sépulture 1 » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, F. Sunder, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Une sépulture de l’âge du Bronze final Influence de la Sépulture 1 sur l’organisation de l’occupation à l’âge du Fer Bilan Chapitre 2 – La sépulture collective de Porte-Joie « Fosse XIV » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques L’âge du Bronze – les âges du Fer La période gallo-romaine Le haut Moyen Âge Le Moyen Âge et la période moderne Remaniements du mégalithe Bilan Chapitre 3 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Les Varennes » (C. Billard, R.-M. Arbogast, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Chapitre 4 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Beausoleil 3 » (C. Billard, M. Guillon & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Le monument au cours de la protohistoire récente Les sépultures du haut Moyen Âge Les 2 fossés Une fréquentation médiévale et moderne du site Bilan Chapitre 5 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « La Butte Saint-Cyr » (C. Billard, M. Guillon, S. Piera & C. Tirran, avec les contributions de R.-M. Arbogast, S. Bailon, F. Carré, G. Léon, F. Leugé & F. Sunder) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Stratigraphie et architecture : première esquisse Mobilier funéraire et chronologie Les dépôts sépulcraux Première approche du recrutement : décompte et Nombre Minimal d’Individus (N.M.I.) Les liaisons osseuses La conservation des restes dentaires et crâniens Représentation des ossements dans les structures des phases 1 et 2 Les restes de faune : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles) (R.-M. Arbogast, S. Bailon & F. Leugé) Bilan sur la dynamique des dépôts Les occupations historiques : chronologie détaillée des perturbations (F. Carré) Un remaniement durant l’Antiquité ? Rôle et transformations de la sépulture collective durant le haut Moyen Âge Après le XIVe s Bilan Troisième partie – Les sépultures collectives de Val-de-Reuil et Porte-Joie : synthèse générale Chapitre 1 – Topographie et organisation générale des monuments (C. Billard & G. Verron) Chapitre 2 – Les caractères architecturaux et le fonctionnement funéraire (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder, C.Tirran & G.Verron) Chapitre 3 – Le mobilier funéraire (C. Billard, G. Querré, L. Salanova & G. Verron, avec la collaboration de R.-M. Arbogast, J.-R. Bourhis, J. L’Helgouac’h†, C.-T. Leroux & C. Du Gardin) Approche globale du mobilier Les grandes catégories Caractères généraux du mobilier : techniques, formes, éléments de comparaison, datation Composition de l’assemblage funéraire, position chronologique, comparaisons culturelles Les matériaux utilisés Approche comparative inter-sites Comparaisons des mobiliers L’évolution des pratiques funéraires du point de vue des dépôts mobiliers La répartition des mobiliers funéraires Datations radiocarbones et bilan sur la chronologie des dépôts mobiliers Datations radiocarbones Conséquences sur les modalités d’utilisation des caveaux après le Néolithique récent Bilan général sur les dépôts mobiliers Le mobilier en tant que marqueur de différences économiques ou sociales Le mobilier en tant que témoin d’une individualisation des dépôts funéraires Le statut du mobilier campaniforme : les relations entre les sépultures collectives et les autres sites campaniformes contemporains de la Boucle du Vaudreuil Les productions céramiques : relations entre le mobilier des sépultures et le mobilier des habitats Discussion Chapitre 4 – Les populations inhumées : recrutement et biologie (M. Guillon, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, F. Sunder, C. Tirran & C. Billard) Recrutement et démographie Les caractères discrets Exploitation statistique des données osseuses Les données paléopathologiques : apports et limites (M. Sansilbano-Collilieux) Paléopathologie dentaire Pathologie osseuse Chapitre 5 – L’apport des études de faune (R.-M. Arbogast) Chapitre 6 – La place des monuments dans l’environnement post-néolithique (F. Carré & C. Treffort, avec la collaboration de C. Billard, M. Guillon & G. Verron) L’âge du Bronze : une pérennité de certains espaces funéraires ? L’âge du Fer : un ancrage spatial en fonction des sépultures collectives ? L’Antiquité : des traces diffuses La période mérovingienne : impact des monuments néolithiques sur l’implantation des espaces funéraires La fin de la période mérovingienne : lien entre le mégalithe de la Butte Saint-Cyr et l’église Sainte-Cécile La période carolingienne : récupération de blocs du monument de la Butte Saint-Cyr pour des travaux dans l’église Une chronologie de la disparition des mégalithes Chapitre 7 – Bilan synthétique Variabilité par champs d’étude Le champ chronologique Le champ de l’architecture et des gestes funéraires Le champ du recrutement de la population inhumée Le champ des modes de vie Approche de la variabilité multi-champs : quelles sépultures, pour quel groupe social, pour quel territoire ? Le groupe humain dans son territoire et sa représentativité Variabilité du projet architectural Des monuments évolutifs Variabilité du statut À quelle entité sociale ont pu se rattacher les différents caveaux ? Conclusion Bibliographie générale Annexes Résumé Summary

-

par Adrian DOBOS, Andrei SOFICARU & Erik TRINKAUS Table of Content Chapter 1 | Introduction Chapter 2 | The Peştera Muierii: geological context and chronology Chapter 3 | A history of investigations at the Peştera Muierii Chapter 4 | The vertabrate paleontological remains Chapter 5 | The Paleolithic assemblages Chapter 6 | The Holocene archeological remains Chapter 7 | The Pleistocene human remains Chapter 8 | The Holocene human skeleton from the Galeria Principală Chapter 9 | Paleonthropological implications of the Peştera Muierii Chapter 10 | References

-

par E. BAIWIR Famille, vie et relations sociales, 160 notices et 66 cartes. L'ouvrage a reçu les Prix de Philologie du Conseil des langues régionales endogènes 2009 de la Communauté Wallonie-Bruxelles; Prix Élisée Legros; Prix Joseph Houziaux de l'Académie royale de Belgique. Le tome 17 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le premier d'un diptyque examinant la vie en société. Il s'organise comme suit: - la famille (1-55); - l'organisation géographique de l'habitat (56-66); - le travail et l’économie (67-81); - les relations amicales (82-93); - les autres interactions humaines (94-160). Dans ces volumes comme dans les précédents, les rédacteurs se sont attachés à éditer avec le plus de fidélité possible les très riches matériaux rassemblés par Haust et ses continuateurs et à situer tous les mots dans le cadre géohistorique galloroman. Les volumes sont pourvus d'un index des formes, complété d'un index des étymons (procédure initiée dans le volume 8). Dans chacun, une brève introduction présente l'intérêt des volumes pour la dialectologie wallonne et l'histoire du patrimoine de la Wallonie, ainsi que pour la lexicologie historique.

-

Profil socio-littéraire et capital relationnel dans l’entre-deux-guerres en Belgique francophone par Björn-Olav DOZO

Qui sont les écrivains belges francophones de l’entre-deux-guerres ? De quoi vivent-ils ? Que publient-ils ? Chez quels éditeurs ? Dans quelles revues ? Sont-ils isolés, entièrement dédiés à leurs œuvres ? Prennent-ils part à une vie littéraire fondée sur des logiques d’opposition de groupes, comme en France ? Peut-on dégager des profils-types ? Existe-t-il des écrivains sans œuvre ? Quel est leur rôle spécifique ?

Ce livre aborde ces questions à partir d’une approche socio-statistique et relationnelle. Celle-ci met en évidence l’importance, pour les auteurs belges, de s’inscrire dans un réseau de relations afin d’exister comme écrivain. L’approche permet également de souligner la rupture socio-professionnelle qui a lieu après la Première Guerre, entre la génération symboliste et les entrants en littérature, qui renouvellent esthétiques et thématiques. Le livre dresse enfin un panorama de la vie littéraire de l’époque, en situant les grands parmi les minores et en interrogeant ce que retient l’histoire littéraire. Mais au-delà du cas belge, l’ouvrage propose une réflexion sur la construction d’une étude quantitative socio-historique de la littérature, sur ses enjeux et sur ses modes opératoires. Comment définir un corpus ? Comment choisir et construire des variables descriptives ? Comment interpréter des résultats graphiques ? Cette étude en acte offre des solutions pragmatiques sans ignorer les questionnements épistémologiques qui sous-tendent ce type d’approche.

Björn-Olav DOZO est chargé de recherches du F.R.S.-F.N.R.S. à l’Université de Liège. Après un séjour postdoctoral au Québec, à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke, il étudie à présent les prix et les animateurs de la vie littéraire. Co-fondateur et co-directeur (2006-2011) de COnTEXTES. Revue de sociologie de la littérature, il s’est spécialisé dans les digital humanities. En 2010, il a publié La vie littéraire à la toise aux éditions Le Cri (Bruxelles).

-

par Jean-Marie LE TENSORER, Reto JAGHER & Marcel OTTE (eds.) Table of content The Core-and-Flake Industry of Bizat Ruhama, Israel: Assessing Early Pleistocene Cultural Affinities | Yossi Zaidner New Acheulian Locality North of Gesher Benot Ya´aqov – Contribution to the Study of the Levantine Acheulian | Gonen Sharon The Lower Palaeolithic in Syria | Sultan Muhesen & Reto Jagher Innovative human behavior between Acheulian and Mousterian: A view from Qesem Cave, Israel | Ran Barkai & Avi Gopher The Mugharan Tradition Reconsidered | Avraham Ronen, Izak Gisis & Ivan Tchernov Recent progress in Lower and Middle Palaeolithic research at Dederiyeh cave, northwest Syria | Yoshihiro Nishiaki, Yosef Kanjo, Sultan Muhesen & Takeru Akazawa Le Yabroudien en Syrie : état de la question et enjeux de la recherche | Amjad Al Qadi The contribution of Hayonim cave assemblages to the understanding of the so-called Early Levantine Mousterian | Liliane Meignen Capturing a Moment: Identifying Short-lived Activity Locations in Amud Cave, Israel | Erella Hovers, Ariel Malinsky-Buller, Mae Goder-Goldberger & Ravid Ektshtain Late Levantine Mousterian Spatial Patterns at Landscape and Intrasite Scales in Southern Jordan | Donald O. Henry Levallois points production from eastern Yemen and some comparisons with assemblages from East-Africa, Europe and the Levant | Rémy Crassard & Céline Thiébaut Development of a geospatial database with WebGIS functions for the Paleolithic of the Iranian Plateau | Saman Heydari, Elham Ghasidian, Michael Märker & Nicholas J. Conard The Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic of the northeastern and eastern edges of the Great Mediterranean (south of Eastern Europe and Levant): any archaeological similarities ? | Yuri E. Demidenko The Archaeology of an Illusion: The Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant | John J. Shea La transition du Moustérien à L’Aurignacien au Zagros | Marcel Otte & Janusz Kozlowski El Kowm, a key area for the Palaeolithic of the Levant in Central Syria | Reto Jagher & Jean-Marie Le Tensorer Nadaouiyeh Aïn Askar – Acheulean variability in the Central Syrian Desert | Reto Jagher The faunal remains from Nadaouiyeh Aïn Askar (Syria). Preliminary indications of animal acquisition in an Acheulean site | Nicole Reynaud Savioz Hummal: a very long Paleolithic sequence in the steppe of central Syria – considerations on Lower Paleolithic and the beginning of Middle Paleolithic | Jean-Marie Le Tensorer, Vera von Falkenstein, Hélène Le Tensorer & Sultan Muhesen Chronometric age estimates for the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Daniel Richter, Thomas C. Hauck, Dorota Wojtczak, Jean-Marie Le Tensorer & Sultan Muhesen A Yabroudian Equid skull and upper cheek teeth from the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Hani El Suede The Lower Palaeolithic assemblage of Hummal | Fabio Wegmüller A three-dimensional model of the Palaeolithic site of Hummal (Central Syria) | Daniel Schuhmann Hummal (Central Syria) and its Eponymous Industry | Dorota Wojtczak The Mousterian sequence of Hummal and its tentative placement in the Levantine Middle Palaeolithic | Thomas C. Hauck

-

par Michel TOUSSAINT, Kévin DI MODICA & Stéphane PIRSON (dirs) Table des matières Avant-propos | Michel Toussaint Première partie : Marguerite Ulrix-Closset, biographie et hommages Marguerite Ulrix-Closset, vie et oeuvre d’une préhistorienne liégeoise | Michel Toussaint et Kévin Di Modica Marguerite, la mèche au vent | Marcel Otte Lettre de reconnaissance d’un fouilleur à Madame Marguerite Ulrix-Closset | Onhan Tunca Mooie en dankbare herinneringen aan Marguerite Ulrix-Closset | Pierre M. Vermeersch Mine de rien ! Un exemple de filiation académique en archéologie | André Gob Marguerite Ulrix-Closset et les « Chercheurs de laWallonie », un demi-siècle de symbiose | Jules Haeck et Michel Toussaint Marguerite au « Musee de la Prehistoire en Wallonie » | Fernand Collin Marguerite Ulrix-Closset et le Rubané en Belgique | Anne Hauzeur L’enseignement de la Technique des fouilles a l’Université de Liège | Pierre Noiret Deux représentations de la grotte de Spy par le peintre Paul Delvaux | Gaetane Warzée Aspects lithiques des Moustériens en Belgique. Hommage à Madame Marguerite Ulrix- Closset | Marcel Otte Deuxième partie : Le Paléolithique moyen en Belgique, quatre décennies après la thèse de Marguerite Ulrix-Closset La documentation du Paléolithique moyen en Belgique aujourd’hui, état de la question | Kévin Di Modica Position chronostratigraphique des productions lithiques du Paléolithique ancien en Belgique : un état de la question | Stéphane Pirson et Kévin Di Modica Les Néandertaliens du Bassin mosan belge : bilan 2006-2011 | Michel Toussaint, Patrick Semal et Stéphane Pirson The Early Middle Palaeolithic of Belgium | Ann Van Baelen et Caroline Ryssaert Variabilité des systèmes d’acquisition et de production lithique en réponse à une mosaïque d’environnements contrastes dans le Paléolithique moyen de Belgique | Kévin Di Modica Regards sur le Paléolithique moyen de France septentrionale et de Belgique | Jean-Luc Locht et Pascal Depaepe Les productions bifaciales du Paléolithique moyen sur le territoire belge. Présentation d’industries entre deux mondes | Karen Ruebens et Kévin Di Modica Les pointes foliacées et les changements techniques autour de la transition du Paléolithique moyen au supérieur dans le Nord-Ouest de l’Europe | Damien Flas Tool Use and Hafting in theWestern European Middle Palaeolithic | Veerle Rots Troisième partie : Présentation des principaux sites paléolithiques fouillés depuis 1975 Le Paléolithique ancien de La Belle-Roche (Sprimont, province de Liège) | Jean-Marie Cordy Le Trou de l’Abîme à Couvin | Pierre Cattelain, Damien Flas, Rebecca Miller, Marcel Otte, Stéphane Pirson et Michel Toussaint La grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre ; prov. Namur) | Patrick Semal, Cécile Jungels, Kévin Di Modica, Damien Flas, Anne Hauzeur, Michel Toussaint, Stéphane Pirson, Gennady Khlopachev, Damien Pesesse, Elise Tartar, Isabelle Crèvecoeur, Hélène Rougier et Bruno Maureille La grotte Scladina : bilan 1971-2011 | Dominique Bonjean, Kévin Di Modica, Grégory Abrams, Stéphane Pirson et Marcel Otte Le Trou Al’Wesse : du Moustérien au Néolithique dans la vallee du Hoyoux | Rebecca Miller, Fernand Collin, Marcel Otte et John Stewart Les occupations moustériennes de la grotte Walou (Trooz) | Christelle Draily A Middle Palaeolithic site with small bifaces at Oosthoven−Heieinde (Northern Belgium) | Karen Ruebens et Philip Van Peer Le gisement paléolithique de la Sablière Gritten à Rocourt (province de Liège) | Paul Haesaerts, Kevin Di Modica et Stéphane Pirson Le gisement paléolithique de Remicourt−En Bia Flo I | Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Freddy Damblon, Paula Jardon Giner et Caroline Ryssaert Les sites du Mont Saint-Martin (Liège) | Pierre van der Sloot, Paul Haesaerts et Stéphane Pirson A diachronic perspective on the Palaeolithic occupations at Kesselt−Op de Schans | Ann Van Baelen, Jeanne-Marie Vroomans et Philip Van Peer The Middle Palaeolithic Open-air Sites at Veldwezelt−Hezerwater | Patrick M.M.A. Bringmans Le Paléolithique moyen en Belgique, essai de synthèse | Kévin Di Modica, Stéphane Pirson et Michel Toussaint

-

par Elena MAN-ESTIER Table des matières Introduction Présentation générale de l’étude Ours vu et ours perçu : les clés d’identification Réalisme de la représentation Contexte de la représentation Conclusion Bibliographie Annexes Planches hors texte CD-ROM reprenant le catalogue

-

From Late Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic to Epi-Paleolithic in Crimea. [The Paleolithic of Crimea, IV] par Yuri E. DEMIDENKO, Marcel OTTE & Pierre NOIRET (dirs) Table of content Préface | Foreword | Marcel Otte The history of investigations at Siuren I and different interpretations of the site’s archaeological context | Yuri E. Demidenko Siuren I: excavation strategies and methodologies | Alexandre I. Yevtushenko† Siuren I: Stratigraphic and Archaeological Sequences for the 1990s Excavations | Alexandre I. Yevtushenko† Radiocarbon Dates for the Siuren I sequence | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Zooarchaeological analysis of the faunal assemblages from Siuren I, Crimea (Ukraine) | Jessica Massé & Marylène Patou-Mathis Small Mammals from Paleolithic Site Siuren I | Anastasia K. Markova Snail Fauna Data from Siuren I | Constantine Mikhailesku The Worked Bone Artifacts from the Siuren I Rock-Shelter (Crimea): the 1990s Excavation | Natalia B. Akhmetgaleeva The Classification and Attribute Analysis System Applied to the Siuren I Lithic Assemblages | Yuri E. Demidenko Unit H: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit G: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit F: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit E-A: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko Inter-Unit and Inter-Level Comparisons of Assemblages from the 1990s Units H, G and F | Yuri E. Demidenko Comparisons between the Siuren I Assemblages from the 1920s Lower and Middle Layers and the 1990s Units G and F | Yuri E. Demidenko Interpretation of the Middle Paleolithic Component in the Early Aurignacian Units H and G and the 1920s Lower Layer | Yuri E. Demidenko The Problem of Industrial Attribution of Artifacts from the Upper Cultural Bearing Deposits at Siuren I: 1920s Excavations Upper Layer and 1990s Excavations Units E-A | Yuri E. Demidenko The Siuren-I Aurignacian of Krems-Dufour Type Industries in the Context of the European Aurignacian | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Small Laminar Blanks at Siuren I Rockshelter: Technological & Comparative Approach | Nicolas Zwyns The Siuren I Archaeological Industrial Sequence seen Through the Site’s Human Occupation Events | Yuri E. Demidenko Looking East | Marcel Otte Concluding Considerations | Yuri E. Demidenko Perspectives | Marcel Otte & Pierre Noiret References

-

par Aurélien SIMONET Table des matières Remerciements. Introduction. I. Présentation du site de Brassempouy (Landes, France) : une caverne modeste pour la Joconde de la Préhistoire. Avant-propos. Localisation. Aperçu géologique et topographique. Aperçu historiographique. Orientation de l’étude. II. Les fouilles du XIXe siècle (1880-1881 ; 1891-1897) et la découverte des statuettes féminines. Descriptions stratigraphiques : une séquence quasi-complète du Paléolithique supérieur dans l’Avenue, la grotte du Pape et la Grande Galerie. Les fouilles Dubalen (1880-1881). Les fouilles De Laporterie et Dufour (1890-1892). Les fouilles de l’AFAS (19 septembre 1892). Les fouilles Piette et De Laporterie (1894-1895). Les fouilles Piette et De Laporterie (1896-1897). Synthèse. III. Le chantier I : une zone de rejet en avant de la grotte du Pape. Descriptions stratigraphiques. Présentation de l’assemblage lithique de la couche D du chantier I. Une variété d’armatures lithiques. Des modalités opératoires rapides et unifiées. Une utilisation de matières premières locales. Le chantier I : une zone de rejet d’atelier de taille du silex ? IV. Le secteur GG2 au fond de la grotte du Pape : un dépôt intentionnel d’armes gravettiennes sacrifiées ? Un témoin de la stratigraphie originelle au fond de la grotte du Pape. Présentation du corpus d’étude. L’industrie lithique. L’industrie osseuse. Les données spatiales et taphonomiques. Vers une attribution gravettienne. Réflexion sur la mise en place des dépôts dans le secteur GG2. Un dépôt intentionnel d’armes sacrifiées ? Une conjonction d’éléments particuliers. Un sanctuaire à Brassempouy ? V. Armes et Vénus : vers une paléo-sociologie des gravettiens de Brassempouy. Une seule tradition gravettienne ? Un espace compartimenté : l’exemple-type du campement gravettien à Vénus d’Europe occidentale. Une cohérence régionale à l’échelle pyrénéenne. Une cohérence nationale à l’échelle française. Une trame eurasiatique. VI. De la technologie à l’idéologie. Introduction : l’idéologie comme objectif anthropologique. Un socle conceptuel restreint : l’idéologie trifonctionnelle indo-européenne de G. Dumézil et la bipolarité sexuelle paléolithique de A. Leroi-Gourhan. À la recherche de l’idéologie gravettienne. Sanctuaires armés : de Brassempouy à Lascaux. Conclusion. Epilogue : la métamorphose de Vénus. Bibliographie.

-

suivi de Note sur la structure des paradigmes et de Sur la dualité de la poétique

par Claude ZILBERBERG

Présentation de l'ouvrage

Cet ouvrage est le point d’aboutissement d’une pensée qui, depuis une vingtaine d’années, interroge et travaille l’épistémologie structurale au nom du graduel, du continu, du dynamique, de l’affectif. Il s’agit d’un « structuralisme tensif », qui donne toute sa place à l’ « événement ».

Le présent ouvrage vise à construire, de manière systématique, un véritable édifice théorique actualisé, des fondements jusqu’au dialogue avec des auteurs classiques de la poétique et de la réflexion sur les formes symboliques, tels que Cassirer ou Wölfflin, Hjelmslev ou Mauss, Baudelaire ou Valéry. Un glossaire final permettra au lecteur de s’emparer davantage de cette théorie foisonnante et d’une grande cohérence.

Notice de l’auteur

Claude Zilberberg, né 1938, est l’un des théoriciens essentiels de la sémiotique structurale d’A. J. Greimas, qu’il a renouvelée en imposant ce qu’on appelle aujourd’hui la « sémiotique tensive ». Parmi ses ouvrages : Essai sur les modalités tensives (Hadès-Benjamins, 1981), Raison et poétique du sens (PUF, 1988), Tension et signification (avec J. Fontanille, Mardaga, 1998), Éléments de grammaire tensive (PULIM, 2006), Des formes de vie aux valeurs (PUF, "Formes sémiotiques", 2011).

-

Controverses et propositions

par Claude CALAME et Bruce LINCOLN

Présentation du volume

Comparer les comparables ? Comparer les comparatismes ? Pourquoi et comment comparer ? La première interrogation a été formulée par Emmanuel Lévinas dans le questionnement sur les relations avec autrui; elle a été transférée récemment dans le domaine de l’anthropologie culturelle, et plus particulièrement dans celui de l’histoire des religions. Les doutes entretenus par les grandes entreprises comparatistes, de J.G. Frazer à Cl. Lévi-Strauss en passant par M. Eliade ou G. Dumézil, ont suscité la seconde, plus récemment encore. Quant à la troisième elle est l’objet, pour les religions antiques, des contributions réunies dans le présent volume, dans des tentatives devenues désormais plus modestes et plus expérimentales. En effet, pour l’Antiquité, les principes de l’analyse structurale dans l’anthropologie culturelle et sociale des années 1960 ont conduit soit au paradigme indo-européen des trois fonctions, soit à un renouveau du paradigme sémitique : approche moins diachronique que synchronique dans le premier cas ; fréquente perspective historique de dérivation dans le second. Déconstructionisme et relativisme postmoderniste ont contribué à déstabiliser la belle assurance des oppositions et schémas structuraux. Ils ont montré les risques d’un universalisme et d’un essentialisme naturalisant. Désormais, la démarche comparative est revenue à des pratiques moins ambitieuses, soit sur le mode du questionnement et de l’expérimentation autour d’un problème, soit sur le mode de la comparaison différentielle à la recherche de spécificités définies par contraste, soit encore sur le mode dialogique et réflexif qui est aussi devenu celui de l’anthropologie culturelle et sociale. À l’exemple des phénomènes que nous plaçons sous l’étiquette de la religion, comment réhabiliter une démarche comparative à la fois rigoureuse et critique ? Questionnements donc, à partir d’exemples précis, sur les modèles d’intelligibilité dont nous nous inspirons, dans la dialectique parfois conflictuelle entre catégories « émiques » et catégories « étiques », pour refonder une analyse comparative productive, en histoire des religions en particulier et en sciences humaines en général.

Table des matières

Claude Calame et Bruce Lincoln, Les approches comparatives en histoire des religions antiques : controverses récurrentes et propositions nouvelles

Maurizio Bettini, Vertumnus ou les aphormaí de l’anthropologue classique : approches comparatives et religion romaine

Claude Calame, Comparatisme en histoire anthropologique des religions et regard transversal : le triangle comparatif

Marcel Detienne, Entrer en religion et comparer

Page duBois, Thirty-six Views of Mytilene: Comparative Approaches to Ancient Lesbos

David Frankfurter, Comparison and the Study of Religions of Late Antiquity

Bruce Lincoln, Theses on Comparison

John Scheid, L’oubli du comparatisme dans certaines approches récentes des religions antiques

Notice des éditeurs

Claude CALAME, anthropologue et historien de l’Antiquité, spécialiste des poétiques grecques, est directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris où il est membre du Centre AnHiMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens) et du CRAL (Centre de Recherche sur Arts et la Littérature).

Bruce LINCOLN, spécialiste en histoire comparée des religions antiques, est Caroline E. Haskell Professor of the History of Religions à la Divinity School de l’Université de Chicago où il est associé aux Départements d’Anthropologie et de Classics, et membre du Center for Middle Eastern Studies and Committee on Medieval Studies.

-

Des chasseurs de rennes en Quercy par Jean CLOTTES, Jean-Pierre GIRAUD & Pierre CHALARD (dir.) Table des matières

Préface | Jacques Jaubert, Michel Barbaza & Michel Vaginay Avant-propos | Jean Clottes, Jean-Pierre Giraud & Pierre Chalard Historique des recherches : la découverte, la fouille et l’étude | Jean Clottes & Jean-Pierre Giraud Le cadre naturel | Guy Astruc & Laurent Bruxelles Lithostratigraphie, dynamique sédimentaire et implications | Bertrand Kervazo & Stéphane Konik Les micromammifères | Emmanuel Desclaux Le cadre chronologique : datations 14C | Christine Oberlin & Hélène Valladas Les industries lithiques du Solutréen Pierre Chalard, André Morala & Alain Turq, Pétroarchéologie du silex Christian Servelle, Les autres roches Caroline Renard, L’organisation des productions en silex, implications techno-économiques Les industries lithiques du Badegoulien Pierre Chalard, André Morala & Alain Turq, Pétroarchéologie du silex Christian Servelle, Les autres roches Jean Clottes, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud & Christian Servelle, Les galets portant des traces d’utilisation Sylvain Ducasse & Laure-Amélie Lelouvier, Techno-économie des équipements en silex, une première approche diachronique L’art mobilier : le galet gravé badegoulien | Jean Clottes, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud, Christian Servelle Les colorants | Marie-Pierre Pomiès & Colette Vignaud Archéozoologie | Jean-Christophe Castel Analyse cémentochronologique | Hélène Martin & Olivier Le Gall, avec la collaboration de Bernard Martin Premier regard sur la matière dure animale ouvragée | Yanik Le Guillou Les coquillages | Yvette Taborin Le travail du bois de renne dans les couches badegouliennes | Jean-Marc Pétillon & Aline Averbouh Les vestiges humains : deux exemples de traitement du cadavre | Dominique Henri-Gambier & Sébastien Villotte Structures d’habitat et organisation de l’espace | Nathalie Fourment & Jean-Pierre Giraud De 20 000 à 18 000 BP en Quercy : Apports de la séquence du Cuzoul de Vers à la compréhension de l’évolution des comportements socio-économiques entre Solutréen et Badegoulien | Sylvain Ducasse & Caroline Renard

avec la collaboration de Guy Astruc, Aline Averbouh, Laurent Bruxelles, Jean-Christophe Castel, Pierre Chalard, Jean Clottes, Emmanuel Desclaux, Nathalie Fourment, Carole Fritz, Jean-Pierre Giraud, Dominique Henri-Gambier, Bertrand Kervazo, Stéphane Konik, Olivier Le Gall, Yanik Le Guillou, Laure-Amélie Lelouvier, Bertrand Martin, Hélène Martin, André Morala, Christine Oberlin, Jean-Marc Pétillon, Marie-Pierre Pomiès, Christian Servelle, Yvette Taborin, Alain Turq, Hélène Valladas, Colette Vignaud, Sébastien Villotte

Bibliographie -

par Marcel OTTE, Sonia SHIDRANG, Damien FLAS (eds)

Table of content

Remerciements Introduction | M. Otte & S. Shidrang The 1960s excavations at Yafteh Cave | F. Hole The Baradostian Sequence of Yafteh cave A typo-technological lithic analysis based on the Hole and Flannery collection | J.-G. Bordes & S. Shidrang Les fouilles 2005-2008 à Yafteh et la chronologie radiocarbone | N. Zwyns, D. Flas, S. Shidrang & M. Otte Les vestiges techniques en pierre taillée | M. Otte The Upper Paleolithic faunal remains from Yafteh cave (central Zagros), 2005 campaign. A preliminary study | M. Mashkour, V. Radu, A. Mohased & J. Darvish The Earlier Upper Palaeolithic: A View from the Southern Levant | A. Belfer-Cohen & N. Goring-Morris The Early Upper Paleolithic of the Caucasus in the West Eurasian Context | L.V. Golovanova & V.B. Doronichev Conclusion | M. Otte

-

avec une introduction grammaticale et une liste des mots présentés selon le classificateur sémantique par Jean WINAND et Alessandro STELLA avec la collaboration de Laurence NEVEN Présentation du volume

À côté des dictionnaires généraux qui embrassent plusieurs états de la langue égyptienne, comme le classique Wörterbuch der ägyptischen Sprache d’Erman et Grapow ou le Großes Handwörterbuch de Hannig, on déplore l’absence d’outils modernes dont le premier public sont les étudiants qui commencent l’étude de la langue égyptienne.

Le volume qui est présenté ici est un lexique moyen égyptien – français. Son but avoué est d’abord de rendre service aux étudiants qui entament un premier cycle d’étude en moyen égyptien. Ce n’est donc pas un dictionnaire scientifique de référence. Son ambition est limitée : d’abord par le nombre de mots retenus (env. 2500), ensuite par le nombre restreint de renseignements qu’il contient. Le lecteur trouvera pour chaque mot une graphie, jugée la plus représentative, la transcription, l’appartenance à une classe de mots, et une traduction standard. On retiendra toutefois deux innovations majeures : d’abord, le regroupement des mots en fonction de la racine ; ensuite, une liste des mots classés en fonction du classificateur sémantique.

Le corpus considéré est, en gros, l’égyptien classique (textes littéraires et textes d’affichage) et le moyen égyptien (textes de la pratique). L’ère chronologique couverte va de la Première Période Intermédiaire jusqu’à la xviiie dynastie. En préambule, le lecteur trouvera une présentation générale, volontairement réduite, de l’écriture hiéroglyphique, de l’histoire de la langue égyptienne, de la formation des mots, et un aperçu synthétique de la grammaire de l’égyptien classique.

Notice des auteurs

Jean WINAND est professeur ordinaire à l’Université de Liège et Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres. Ses domaines de recherche sont la langue et la philologie de l’Égypte ancienne. Il a publié, entre autres, Études de néo-égyptien. La morphologie verbale (1992), Grammaire raisonnée de l’Égyptien classique (1999, avec Michel Malaise), Temps et Aspect en égyptien. Pour une approche sémantique (2006).

Alessandro STELLA est doctorant à l’Université de Liège, où il étudie les verbes de perception visuelle en égyptien ancien selon une perspective diachronique. Ses domaines de recherche sont la lexicologie, la lexicographie, la sémantique lexicale et la philologie.

-

L’apporto della Papirologia alla Storia della Tradizione Virgiliana (I – VI d.C.) par Maria Chiara SCAPPATICCIO Présentation du volume

Papyri Vergilianae rappresenta una novità el campo della filologia e della papirologia latina: si tratta della prima raccolta completa ed esaustiva dei papiri di Virgilio, frutto di acribia ecdotica e dell’esame autoptico dei testi, che vengono analiticamente schedati e di cui è data l’edizione critica. Si propone come strumento per un approccio filologico alle trentacinque testimonianze papiracee – inclusi frammenti membranacei, tavolette lignee ed ostraka – che, provenienti dalle province eccentriche dell’Impero (ed in particolare dalla pars Orientis), costituiscono parte della ‘Storia della Tradizione’ in quanto espressione della ricezione dell’opera di Virgilio e segno di una funzione ed una circolazione differenziata nei milieux culturali ed intellettuali provinciali tra I e VI secolo d.C. Il nucleo del volume è costituito dalla schedatura analitica dei documenti e da un’edizione dei loro testi ‘a fronte’ rispetto a quella virgiliana nota dal resto della tradizione manoscritta in base ad un’edizione critica di riferimento (rispettivamente ‘Parte Seconda’ e ‘Parte Terza’), incorniciate da un’introduzione (‘Parte Prima’) ed una sezione contenente testi che, pur non essendo esametri virgiliani, ne documentano parimenti la fortuna (‘Parte Quarta’).

Notice de l'auteurMaria Chiara SCAPPATICCIO, dottore di ricerca presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane dal 2011, dopo aver terminato il mandato postdottorale al CEDOPAL dell’Université de Liège, è ora assegnista del Dipartimento di Filologia Classica ‘F. Arnaldi’ dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. È autrice di numerosi articoli sul ruolo dei testimoni letterari latini su papiro e sul loro contributo alla critica del testo (si ricordino gli studi sul carme De bello Actiaco del PHerc. 817, oltre quelli sui papiri virgiliani) nonché di un volume sulla tradizione grammaticale latina nella Tarda Antichità dal titolo “Accentus, distinctio, apex. L’accentazione grafica tra Grammatici Latini e papiri virgiliani”, Turnhout 2012 (Brepols).

-

Perspectives croisées et représentations par Pierre BONNECHERE & Renaud GAGNÉ Présentation du volume

Le thème du sacrifice humain ne peut laisser indifférent et continue de susciter bien des interrogations, entre fascination et dégoût. Historiens et anthropologues se divisent sur l’historicité supposée du phénomène. Pour sortir de l’impasse, cet ouvrage se penche sur la manière dont les cultures se représentent le sacrifice humain, le leur ou celui des autres, fût-il réel ou symbolique. Comment une société fait-elle face à ce qui est – ou ce qu’elle croit être – son passé cruel et sanglant ? Quelles sont les valeurs dont le sacrifice humain, et d’autres concepts proches, comme l’anthropophagie, se trouvent chargés en vertu des normes indigènes ? Comment ces perceptions ont-elles persisté dans la longue durée et comment se sont-elles adaptées aux idéologies changeantes ? Le cœur du volume est consacré au dossier hellénique, remarquablement documenté par les Grecs eux-mêmes. À ce dossier répondent en contrepoint plusieurs articles sur la Chine ancienne, les Aztèques, et la Rome antique, qui projettent un regard différent et sont autant de raisons de remettre cent fois sur le métier cet objet fascinant.

Table des matières

Pierre BONNECHERE, Renaud GAGNÉ Introduction. Le sacrifice humain : un phénomène au fil d’Ariane évanescent

Pierre BONNECHERE Victime humaine et absolue perfection dans la mentalité grecque

Joannis MYLONOPOULOS Gory Details? The Iconography of Human Sacrifice in Greek Art

Jan N. BREMMER Human Sacrifice in Euripides’ Iphigenia in Tauris: Greek and Barbarian

Renaud GAGNÉ Athamas and Zeus Laphystios: Herodotus 7.197

Albert HENRICHS Répandre le sang sur l’autel : ritualisation de la violence dans le sacrifice grec

Robert C.T. PARKER Substitution in Greek Sacrifice

Robin D.S. YATES Human Sacrifice and the Rituals of War in Early China

Griet VANKEERBERGHEN “Yellow Bird” and the Discourse of Retainer Sacrifice in China

Louise I. PARADIS La représentation des sacrifices humains par les Aztèques et les Espagnols : une image vaut mille mots

Bill GLADHILL The Poetics of Human Sacrifice in Vergil’s Aeneid

Notice des éditeurs

Pierre BONNECHERE, spécialiste de la religion et des mentalités grecques, enseigne l’histoire grecque au Département d’Histoire de l’Université de Montréal. Ses thèmes de prédilection sont le sacrifice et la divination, ainsi que l’histoire des jardins.

Renaud GAGNÉ, a specialist of early Greek poetry and religion, teaches Greek literature in the Faculty of Classics at the University of Cambridge. He is a co-editor of Choral Mediations in Greek Tragedy (2013) and the author of Ancestral Fault in Ancient Greece (2013).

-

l’apport des papyrus latins par Marie-Hélène MARGANNE et Bruno ROCHETTE (éds) Présentation du volume

Bien moins nombreux que les papyrus grecs, les papyrus latins présentent néanmoins un grand intérêt pour l’étude des contacts entre les deux langues officielles du bassin méditerranéen antique, à savoir le grec et le latin. Ces contacts se manifestent non seulement par l’existence de papyrus bilingues, mais sont aussi perceptibles à d’autres niveaux : les emprunts lexicaux dans les papyrus documentaires et l’influence d’une écriture sur l’autre. Ces aspects ont été fortement renouvelés ces dernières années, mais n’ont pas fait l’objet d’une réflexion plus globale sur les phénomènes inter-linguistiques en Egypte gréco-romaine. La Table Ronde organisée à Liège les 12 et 13 mai 2011 a voulu proposer des pistes de réflexion sur cette thématique. Elle souhaitait aussi faire le bilan des avancées récentes de la papyrologie latine en prenant en considération deux phénomènes étroitement liés, le bilinguisme et le digraphisme. Cette synthèse doit permettre de mesurer les progrès de la recherche dans ce domaine et de donner une impulsion à la mise à jour du Corpus des papyrus latins de Robert Cavenaile, lequel date de 1958.

Table des matières Bruno Rochette Papyrologie latine et bilinguisme gréco-latin : des perspectives nouvelles Marie-Hélène Marganne Le CEDOPAL et les papyrus latins : pour une mise à jour du Corpus Papyrorum Latinarum de Robert Cavenaile Alain Martin Réflexions d’un bibliographe Nathan Carlig Une bibliographie critique relative au bilinguisme grec-latin Johannes Kramer Les glossaires bilingues sur papyrus Paolo Radiciotti (Ϯ) Digrafismo nei papiri latini Marco Fressura Tipologia del glossario virgiliano Maria Chiara Scappaticcio Lectio bilingue, bilinguismo della lectio. Sull’accentuazione grafica nei papiri latini: sondaggi dai PNess. II 1 e 2 Gabriel Nocchi Macedo Bilinguisme, digraphisme, multiculturalisme : une étude du Codex Miscellaneus de Montserrat Hilla Halla-aho Bilingualism in Action: Observations on Document Type, Language Choice and Greek Interference in Latin Documents and Letters on Papyri Notices des éditeurs Marie-Hélène MARGANNE est Directrice du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège où elle enseigne la papyrologie littéraire et la paléographie grecque. À la fois papyrologue et historienne de la médecine, elle est l’auteur de nombreuses publications sur les papyrus médicaux, le livre et les bibliothèques antiques. Bruno ROCHETTE est Professeur de langues et littératures classiques à l’Université de Liège et Président du Comité de gestion du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL). Ses recherches sont consacrées au bilinguisme gréco-latin. -

Selected papers from the meeting of the Computer Working Group of the International Association of Egyptologists (Informatique & Égyptologie), Liège, 6-8 July 2010 par Stéphane POLIS et Jean WINAND with the collaboration of Todd GILLEN Présentation du volume

This volume represents the outcome of the meeting of the Computer Working Group of the International Association of Egyptologists (Informatique & Égyptologie) held in Liège in 2010 (6-8 July) under the auspices of the Ramses Project. The papers are based on presentations given during this meeting and have been selected in order to cover three main thematic areas of research at the intersection of Egyptology and Information Technology: (1) the construction, management and use of Ancient Egyptian annotated corpora; (2) the problems linked to hieroglyphic encoding; (3) the development of databases in the fields of art history, philology and prosopography. The contributions offer an up-to-date state of the art, discuss the most promising avenues for future research, developments and implementation, and suggest solutions to longstanding issues in the field.

Two general trends characterize the projects laid out here: the desire for online accessibility made available to the widest possible audience; and the search for standardization and interoperability. The efforts in these directions are admittedly of paramount importance for the future of Egyptological research in general. Indeed, for the present and increasingly for the future, one cannot overemphasize the (empirical and methodological) impact of a generalized access to structured data of the highest possible quality that can be browsed and exchanged without loss of information.

Notice des auteurs

Stéphane POLIS is Research Associate at the National Fund for Scientific Research (Belgium). His fields of research are Ancient Egyptian linguistics and Late Egyptian philology and grammar. His work focuses on language variation and language change in Ancient Egyptian, with a special interest for the functional domain of modality. He supervises the development of the Ramses Project at the University of Liège with Jean Winand.

Jean WINAND is professor ordinarius at the University of Liège, and currently Dean of the Faculty of Philosophy and Letters. He specializes in texts and languages of ancient Egypt. His major publications include Études de néo-égyptien. La morphologie verbale (1992); Grammaire raisonnée de l’Égyptien classique (1999, with Michel Malaise); Temps et Aspect en égyptien. Une approche sémantique (2006). He launched the Ramses Project in 2006, which he supervises with Stéphane Polis.

-

Le Vieil-Évreux (Eure – France) dans leur contexte chronostratigraphique

par Dominique CLIQUET (dir.)

Table des matières