La durabilité de l'aménagement des forêts naturelles d'Afrique centrale est tributaire d'une connaissance approfondie de la dynamique démographique des populations d'arbres commerciaux. Cette dynamique est étudiée dans des dispositifs destinés à être suivis sur le long terme, dénommés parcelles et sentiers. Si la démarche méthodologique d'installation et de suivi des parcelles est assez bien documentée, celle des sentiers l'est moins. Le présent ouvrage vient combler ce vide en capitalisant l'expérience accumulée depuis plus de 20 ans par les membres du collectif DYNAFAC, un collectif créé à l'initiative de l'ATIBT, du CIRAD, de Nature+ et de Gembloux Agro-Bio Tech. Il s'agit d'un guide pratique et illustré explicitant la démarche nécessaire à l'installation et au suivi de ces sentiers. Outre les procédures techniques, le guide évalue également les coûts en tenant compte des spécificités économiques de différents pays de la sous-région. En s'adressant à l'ensemble des parties prenantes de l'aménagement et de la gestion des forêts d'Afrique, l'ouvrage a pour ambition de promouvoir la mise en œuvre de dispositifs robustes et efficients à la portée de tous.

-

Guide méthodologique Par TOSSO, Félicien / DAÏNOU, Kasso / SONKÉ, Bonaventure / LEVICEK, Carolina / BRACKE, Charles / FORNI, Eric / JOBBÉ-DUVAL, Benoît / LIGOT, Gauthier / TCHUANTÉ TITE, Valerie / GOURLET-FLEURY, Sylvie / DOUCET, Jean-Louis

-

Par NEDERLANDT, Pierre

Après avoir rédigé une monographie sur la coutellerie à Gembloux, l'auteur nous entraîne dans d'autres endroits où les couteliers ont développé leurs techniques et leur savoir-faire. Si les centres importants comme Aarschot, Lier, Houyet et, bien sûr, Gembloux sont évoqués, le lecteur découvrira également d'autres endroits moins connus pour leur apport à l'histoire de la coutellerie belge. La présentation, ville par ville, reprend les informations trouvées au fil des recherches bibliographiques et des rencontres d'anciens couteliers ou de leurs familles. On trouve donc ici un mélange de textes d'archives et d'anecdotes qui entraine le lecteur sur les lieux où les couteliers pratiquaient leur art. Certains apprécieront les évocations du lierenaar ou du canif de Houyet, d'autres seront davantage intéressés par l'histoire de l'industrie coutelière et son évolution au fil du temps. L'ouvrage se termine par une présentation de la Belgian Knife Society, initiative parmi d'autres démontrant le regain d'intérêt pour le travail artisanal du couteau.

A propos de l'auteurPierre NEDERLANDT, docteur en psychologie, ancien chef du département de psychologie à l'Institut Libre Marie Haps et Gembloutois d'adoption, vit dans le quartier du Culot où survivaient deux des dernières coutelleries artisanales de la ville (Colasse et Winand). C'est au contact de ces deux artisans qu'il s'est passionné pour le sujet. Pierre Nederlandt est responsable du département coutellerie au sein du Cercle royal 'Art et Histoire' de Gembloux.

-

par DEMOL, Julien ; BAUDOIN, Jean-Pierre ; LOUANT, Benoît-Pascal ; MARÉCHAL, Robert ; MERGEAI, Guy ; OTOUL, Emile

L'amélioration des plantes est un art qui, grâce aux résultats de la recherche fondamentale et aux progrès réalisés dans le domaine des biotechnologies, exploite un grand nombre d'outils en perpétuelle évolution. Cet art n'en reste pas moins soumis à des principes immuables : les lois de la génétique. Sur le terrain, l'amélioration aboutit à l'application de schémas de sélection, de multiplication et de diffusion qui font et feront toujours leurs preuves quand il s'agit d'adapter la matière vivante aux besoins de l'humanité. Les auteurs décrivent et analysent ces principes qui percent les secrets de l'hérédité et font ensuite découvrir aux lecteurs leurs applications dans l'art de créer puis de diffuser des cultivars nouveaux, des variétés, sinon des espèces nouvelles. Dans ce but, ils passent en revue des cas d'espèce des plantes cultivées en régions tropicales ; ceux-ci, plus signifiants, sont élevés en cas de figure. Soucieux d'intégrer l'amélioration des plantes à l'interdisciplinarité et au réalisme des sciences agronomiques, les auteurs ont voulu, avec les Presses agronomiques de Gembloux, inaugurer un mode de diffusion "pluriel" : l'édition traditionnelle associée à l'édition électronique. Certains chapitres peuvent être consultés sur un site imagier dynamique, http://www.genagro.org, où leur présentation permet une interactivité entre textes, images et schémas ainsi qu'avec d'autres disciplines comme la phytologie, la phytotechnie, l'étude de la reproduction végétale, la phytopathologie.

A propos de l'auteur

Le Professeur Julien DEMOL, qui pendant de longues années fut responsable à l'Institut national pour l’Étude agronomique du Congo (INEAC) de génétique appliquée à l'amélioration des plantes et professa ensuite cette discipline à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, a coordonné ce travail. Son expérience de terrain donne à cet ouvrage son caractère pratique et didactique.

-

par DIDDEREN, Isabelle ; DESTAIN, Jacqueline et THONART, Philippe

Les agrocarburants, aussi appelés biocarburants, sont destinés à résoudre, du moins partiellement, les problèmes de la disparition annoncée des énergies fossiles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les biocarburants de première génération ont rapidement été accusés de déstabiliser le marché mondial de l'alimentation, par concurrence. Les agrocarburants, dont il est question dans ce livre, représentent une des solutions à cette problématique du développement de systèmes énergétiques durables. En effet, le bioéthanol de seconde génération, produit à partir de biomasse lignocellulosique, semble promis à un bel avenir même si son essor se heurte encore à des difficultés technologiques. L'étude, réalisée par des chercheurs de l'Unité de Bio-industries de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, est organisée en 10 chapitres et décrit les aspects fondamentaux, technologiques, économiques et environnementaux de cette filière. Elle présente les potentialités en la matière pour la Région wallonne ainsi que des exemples de réalisation en Europe et en Amérique. Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants et les chercheurs mais aussi des lecteurs d'origines diverses : du monde agricole, de l'industrie, des pouvoirs publics...

-

par POCHET, Bernard

Il est essentiel pour l'étudiant universitaire ou d'école supérieure d'être capable de repérer rapidement, de manière autonome et critique, des informations valides et de qualité.

Basé sur plus de vingt ans d'expérience, ce manuel remplace le manuel "Lire et écrire la littérature scientifique" (Pochet, 2012) qui avait lui-même été construit par la fusion et la mise à jour des livres "Méthodologie documentaire. Rechercher, consulter, rédiger à l'heure d'Internet ?" (Pochet, 2005) et "La rédaction d'un article scientifique. Petit guide pratique adapté aux sciences appliquées et sciences de la vie à l'heure du libre accès" (Pochet, 2009).

Les précédents manuels mettaient l'accent sur l'article scientifique, sur le double rôle, de lecteur et d'auteur, des utilisateurs de la littérature scientifique ainsi que sur la nécessité d'une recherche d'information méthodique.

Ce manuel ajoute une dimension supplémentaire. Il se focalise sur une bonne compréhension des différents processus en jeux dans la diffusion de l'information scientifique.

Les objectifs de cet ouvrage sont d'amener le lecteur, d'une part, à bien comprendre le fonctionnement de la littérature scientifique et ses processus et, d'autre part, maîtriser les méthodes de recherche d'information, de veille informationnelle, de tri, de sélection et d'organisation de l'information ainsi que les méthodes de production d'information scientifique, de citations et de rédaction.

A propos de l'auteur

Bernard POCHET (PhD) est directeur de la Bibliothèque des sciences agronomiques de l'université de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech) et administrateur délégué des Presses agronomiques de Gembloux. Maître de conférence de l'université de Liège, il est titulaire des cours de littérature scientifique et de méthodologie documentaire à Gembloux depuis près de 20 ans. Il intervient régulièrement sur le terrain de la coopération avec les pays du Sud (formations, expertises ).

-

L'exploitation forestière industrielle est responsable de la disparition des forêts tropicales, non seulement directement - les forêts sont considérées comme des gisements miniers - mais aussi indirectement. En effet, l'installation de véritables "villes en forêt" par les sociétés exploitantes modifie profondément les pratiques traditionnelles de gestion et d'exploitation des ressources de la forêt : tant les populations locales que les travailleurs des camps forestiers sont amenés à surexploiter de la faune et la flore, rompant de ce fait l'équilibre ancien.

Comme l'exportation du bois contribue pour une part de plus en plus importante au PIB des pays concernés, ceux-ci n'envisagent pas de réduire le rythme d'extraction. On ne peut donc que tenter de limiter les effets indirects de l'exploitation industrielle des forêts, ceci dans un double objectif :

- améliorer le revenu des populations locales qui ont toujours vécu de la forêt et ne retirent guère de bénéfice de son exploitation intensive ;

- sauvegarder cet irremplaçable réservoir de biodiversité.

A la recherche de solutions pragmatiques, les onze auteurs du présent ouvrage ont concentré leurs efforts sur un territoire bien délimité en zone de forêt dense humide tropicale : le plateau méridional camerounais au nord de la réserve de faune du Dja, qui est occupé depuis deux à trois cents ans par le peuple Badjoué. Les uns ont étudié de près, analysé, quantifié le système de production des Badjoué : agriculture itinérante sur brûlis, pêche, chasse, récolte du vin de palme. D'autres ont expérimenté avec les Badjoué l'exploitation, dans un cadre actuel des "forêts communautaires", de produits tels que bois sciés et fruits à des fins monétaires. D'autres enfin ont étudié les interactions du système traditionnel de gestion de ressources de la forêt avec la politique forestière actuelle du gouvernement camerounais (réserves de faune, unités forestières d'aménagement, forêts communautaires).

Les conclusions provisoires concernent au premier chef le Cameroun, mais à travers ce cas particulier, c'est toute la problématique du développement - ou de la simple survie - des communautés villageoises en forêt tropicale qui est abordée.

-

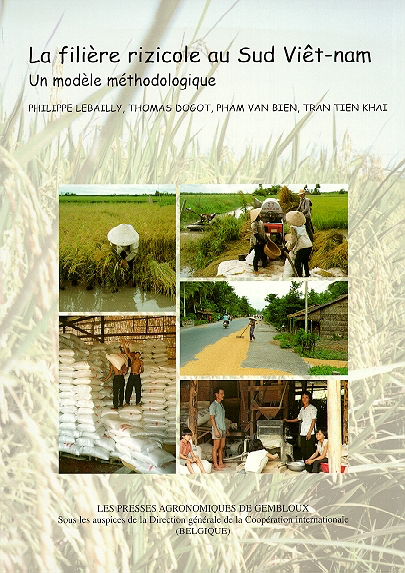

par LEBAILLY, Philippe ; DOGOT, Thomas ; PHAM VAN Bien ; TAN TIEN Khai

L'économie vietnamienne repose principalement sur l'agriculture dans laquelle la culture du riz est predominante. Elle concerne plus de 70 % de la population active et le pays détient actuellement environ 10 % du marché mondial des exportations. Près de 50 % de la production et 70 % des exportations proviennent de la région du Mekong. Au sein de celle-ci, un projet financé par le Gouvernement belge a commencé en 1994 avec pour objectif de définir et mettre en place des outils d'analyse en matière de politique agricole pour la filière rizicole. La recherche sur le terrain a comporté trois phases : - une enquête de structure portant sur 10 % de la population de 12 villages (environ 2700 foyers) representatifs des conditions agro-écologiques rencontrées dans le Sud Viêt-nam ; - la constitution d'un échantillon semi-permanent de 180 exploitations, à partir duquel les informations detaillées sur les coûts de production sont obtenues ; - I'analyse financière et économique de la filière rizicole pour les années 1995-1996. L'enquête de structure révèle une grande variabilité dans les conditions de production du riz, ce qui a en particulier comme conséquence que le nombre de récoltes annuelles varie de un à trois selon les villages. Tout en tenant compte des variations observées, des caractéristiques socio-economiques générales ont pu être degagées et sont presentées. Cet ouvrage d'économie "de terrain" illustre pas à pas une démarche méthodologique exemplaire fondée sur de solides bases théoriques. II apporte aussi une connaissance approfondie de la filière riz, chiffres à I'appui, et constitue de ce fait une source d'information pour tous ceux qui participent à la filière : exportateurs, importateurs, agents de développement, etc. II sera aussi précieux aux enseignants et étudiants en économie.

-

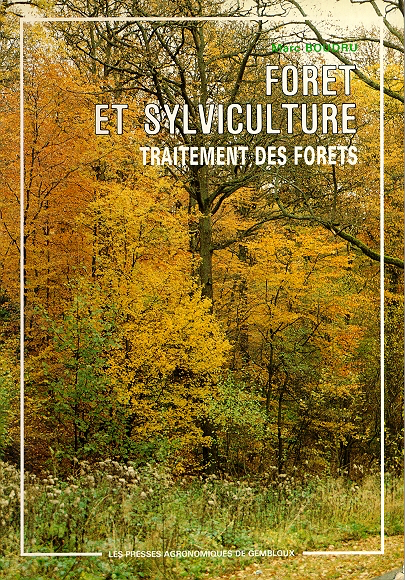

par BOUDRU, Marc

Dans le "Traitement des forêts", Marc BOUDRU envisage d'abord les différentes formes de peuplements, les cycles d'évolution et l'écosystème forestier. Il étudie ensuite les techniques de soins culturaux et leurs modalités d'application. Il décrit enfin les trois types de régime - futaie, taillis et taillis sous futaie - où il expose ses vues personnelles sur la futaie inéquienne ou futaie jardinée et en particulier sur la futaie claire. "Clair et de lecture agréable, cet ouvrage viendra utilement compléter la bibliothèque du sylviculteur européen." (Revue Forestière Française).

Table des matières

Les peuplements : le groupement végétal forestier, la composition des peuplements, équiennes et inéquiennes, purs et mélangés. Les soins culturaux : la sélection massale et individuelle, les soins dans le peuplement adulte, émondage, introduction d'un sous-étage cultural. Les régimes et leurs traitements. La futaie : modes de régénération, futaie régulière, futaie inéquienne ou jardinée, évolution des traitements et conduite des opérations. Le taillis : simple, fureté ou jardiné, variantes du taillis simple. Le taillis sous futaie : constitution et régénération, structure, balivage, coefficient d'accroissement et quotité de délivrance, soins culturaux, mesures d'amélioration. Les traitements et régimes mixtes. Bibliographie. Index.

-

par LEGROS, H. ;VAN EYCK, E. ; VAN LIPPEVELDE, E.

Retraçant le contexte historique de la guerre, l'ouvrage aborde notamment les escarmouches autour de Gembloux et le rôle du centre hospitalier de la ville. La vie sous l'occupation et sous la barbarie allemande est largement évoquée au moyen de nombreuses anecdotes. Les difficultés de ravitaillement, les restrictions des libertés, les réquisitions, les limites de la circulation des personnes et des biens ainsi que le secours aux prisonniers de guerre font l'objet de plusieurs chapitres du livre. La déportation vers l'Allemagne en 1916 des hommes du canton et l'arrivée en 1917 et 1918 de nombreux réfugiés français dans la région constituent des moments importants de l'histoire locale, tout comme la prise d'otages en 1915 après le sabotage du chemin de fer entre Lonzée et Beuzet. Sur près de 300 pages et au travers de plus de 250 illustrations, d'anecdotes et de documents, divers textes permettent d'appréhender le quotidien des habitants du pays de Gembloux depuis l'offensive d'août 1914 et pendant les cinq années d'occupation.

-

par STRAUS, Jean-Paul

L'histoire de Gembloux en images !

L'occasion était idéale pour Jean-Paul Straus d'évoquer sous un jour nouveau le passé de l'abbaye et de la ville de Gembloux. Sans pour autant envisager de composer une histoire complète de Gembloux, déjà présentée par d'autres auteurs sous des angles différents.

L'ouvrage présenté ici s'en tient à la part d'histoire narrée par les dessins qui font suite au texte du manuscrit 10292-94 de la Bibliothèque royale de Belgique. Le texte est une copie des Gesta abbatum Gemblacensium de Sigebert de Gembloux, essentiels pour la connaissance de la chronologie locale, tandis que les illustrations sont d'un intérêt historique et artistique tout particulier.

Pour la Geste des abbés de Gembloux de 2012, l'auteur a procédé à un travail de confrontation entre les dessins et le texte qu'ils illustrent. "Les textes, faudrait-il écrire, car la Geste des abbés de Gembloux, source première du dessinateur, ne couvre qu'une période de moins de 200 ans, qui va du 10ème au 12ème siècle. L'intention est donc de présenter ces dessins en concordance avec les textes, de les décrypter et de les situer dans leur contexte historique et artistique. Pour insérer ceci dans un ensemble cohérent, on parlera d'abord des Gesta, puis de leur auteur, on étudiera ensuite l'ensemble du manuscrit du point de vue codicologique, on se penchera sur le texte des Gesta tel qu'il est reproduit dans le manuscrit qui nous occupe, avant d'aborder l'analyse des dessins, d'un point de vue historique d'abord, artistique ensuite. On terminera en se posant la question de l'identité des dessinateurs et celle de la cohérence de l'ensemble. En l'absence des Gesta, la connaissance des premiers siècles de l'abbaye serait extrêmement lacunaire. En entreprenant leur rédaction, le bénédictin Sigebert de Gembloux se soumit à un genre déjà pratiqué à son époque, qui consistait à dresser le mémorial d'un abbé ou, genre proche, d'un évêque."

Aujourd'hui, Jean-Paul Straus nous fait revivre les événements qui ont marqué la vie de l'abbaye durant cette période du Moyen âge. Chaque illustration est accompagnée d'un commentaire écrit dans un style fluide et agréable. L'ouvrage se veut donc complet et original.

-

par BOUSSON, Emmanuelle

Traditionnellement gérées pour assurer la production ligneuse, les forêts tempérées d'Europe occidentale doivent aujourd'hui répondre à des attentes de natures écologique, touristique, cynégétique, paysagère. Un public de plus en plus large revendique un droit de regard sur la gestion de ce qu'il considère comme un patrimoine commun, naturel, social et économique. Pour prendre leurs décisions en matière d'aménagement, les gestionnaires forestiers doivent se tourner vers des méthodes adaptées à ce contexte "multi-objectif" et "multi-acteur" permettant la concertation et le déroulement d'un processus de décision raisonné et bien documenté. Cet ouvrage nous propose une approche structurée de gestion forestière intégrée basée sur l'utilisation des méthodes d'analyse multicritère et qui repose sur la description des différentes alternatives de gestion et sur la simulation de leur application en vue d'en évaluer les conséquences sur les multiples objectifs poursuivis. Cette évaluation, pratiquée à l'aide de critères et indicateurs, constitue le point de départ de comparaisons multicritères. Les acteurs disposent alors d'arguments pour arrêter des choix, voire alimenter et baliser un processus de négociation. Un exemple d'application illustre les différents étapes de la méthode proposée et permet d'en mesurer les potentialités mais aussi les limites.

A propos de l'auteur

Docteur en sciences agronomiques, Emmanuelle BOUSSON a travaillé durant 8 ans dans le domaine des aménagements "multi-objectifs", sous la direction du professeur J. Rondeux, à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. Elle coordonne aujourd'hui un projet pilote de gestion intégrée et participative sur un massif forestier de plusieurs milliers d'hectares en Région wallonne.

-

Concepts, choix et pratiques.

par DAÏNOU, Kasso ; BRACKE, Charles ; VERMEULEN, Cédric ; HAUREZ, Barbara ; De VLEESCHOUWER, Jean-Yves ; FAYOLLE, Adeline et DOUCET, Jean-Louis Le système de certification FSC (Forest Stewardship Council) vise à promouvoir la gestion durable des forêts. Il repose sur un ensemble de normes dont une est particulièrement complexe à mettre en oeuvre en Afrique Centrale, le principe 9 traitant des Hautes Valeurs de Conservation (HVC). Ce principe devrait être interprété aux échelons nationaux afin de prendre en compte les spécificités de chaque pays. Bien que des ouvrages aient déjà été élaborés par diverses organisations, aucun ne cible particulièrement les grandes concessions forestières. Au Cameroun, ces concessions ou Unités Forestières d'Aménagement (UFA), représentent pourtant 40 % du domaine forestier national.

Le présent guide ambitionne de fournir aux acteurs de la gestion forestière au Cameroun les connaissances les plus pertinentes afin de leur permettre d'identifier, de gérer et de suivre les Hautes Valeurs de Conservation dans les UFA. Il se démarque des précédents guides par plusieurs points : une revue bibliographique détaillée est fournie sur le sujet épineux de l'identification de chaque HVC, l'opinion des auteurs y est mise en exergue ; la démarche d'identification est appuyée par les références les plus pertinentes, évitant au gestionnaire de se disperser dans sa quête de documentation ; sur la base de leur expérience, les auteurs proposent une série de menaces pouvant affecter les HVC, de mesures de gestion et d'indicateurs de suivi. L'approche développée se base sur des méthodes empiriques et pragmatiques d'une part et, d'autre part, sur des études scientifiques.

Cet ouvrage devrait constituer une base intéressante pour une interprétation solide des HVC au Cameroun. De plus, bien que ciblant les UFA camerounaises, il pourrait inspirer d'autres acteurs forestiers oeuvrant dans le Bassin du Congo.

-

par MALAISSE, François

Le but de l'auteur est de sauvegarder le savoir ancestral des populations locales en matière d'identification et d'exploitation des ressources alimentaires naturelles. C'est à l'avenir de ces populations qu'il pense quand il espère "participer à la mise en place d'un développement humain harmonieux s'intégrant dans une politique respectueuse de l'environnement". Tout au long de l'ouvrage, l'auteur confronte ses observations personnelles et ses résultats de recherche et d'enquêtes aux connaissances publiées à ce jour sur les produits sauvages consommés en Afrique intertropicale, dont il a effectué une compilation minutieuse. Le souci d'exactitude et d'exhaustivité dont témoignent les matières traitées, les tableaux détaillés, les nomenclatures latine et vernaculaire, l'abondante bibliographie, fait de cet ouvrage un livre de référence pour les spécialistes (écologistes, systématiciens, nutritionnistes), tandis que les nombreuses illustrations en couleurs, le texte concis et accessible attireront un public plus large dont les connaissances en ethnobiologie se trouveront singulièrement enrichies. Enfin, les "aménagistes" y trouveront la suggestion de pistes originales et prometteuses.

Table des matières

Introduction. Le milieu. Les produits sauvages comestibles : les champignons, les plantes, les miels, les grands mammifères, les rongeurs, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les chenilles les termites, les autres insectes, les autres animaux, les boissons, le sel. L'ethnobiologie. L'agriculture. Synthèse et discussion. Bibliographie. Index des noms latins (2000) et des noms vernaculaires (700).

A propos de l'auteur

François MALAISSE est né à Anvers (Belgique) en 1934. Il est diplômé ingénieur agronome des Eaux et Forêts de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux en 1956 et licencié en sciences botaniques (Université libre de Bruxelles) en 1960. Docteur en sciences de l'Université officielle du Congo, Lubumbashi, en 1968, il avait choisi comme sujet de thèse l'étude écologique de la rivière Luanza et de son bassin. Il passera plus de vingt ans de sa carrière de chercheur et d'enseignant dans cette Université et sur le terrain où il s'est livré à l'exploration et l'étude passionnées des divers écosystèmes du territoire zambézien, principalement de la forêt claire zambézienne, au Katanga mais aussi en Zambie, avant d'effectuer des expertises dans une vingtaine d'autres pays. Il est actuellement professeur ordinaire à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux où il enseigne l'écologie, la phytogéographie et la botanique systématique tropicale, et dirige le laboratoire d’Écologie, sans être devenu sédentaire pour autant. Très actif dans de nombreuses associations belges et étrangères réunissant écologistes et botanistes, il est notamment membre titulaire de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgique et secrétaire permanent de l'AETFAT (Association pour l’Étude taxonomique de la Flore d'Afrique tropicale).

-

T. 1. Légumineuses alimentaires. Plantes à tubercules et racines. Céréales par NYABYENDA, Pierre

C'est au défi de réunir en un seul ouvrage toute l'expérience récente sur "les plantes cultivées en région tropicale d'altitude d'Afrique" que s'est attelé avec succès le Dr. Pierre NYABYENDA. Il parvient à brosser un tableau succinct mais complet pour chaque plante cultivée en la situant dans son ensemble agro-écologique de prédilection et selon le système agraire correspondant. L'appartenance botanique est retracée et les techniques culturales sont décrites en détail, permettant la mise en pratique des nombreux conseils donnés par la recherche et la vulgarisation. De nombreuses photographies orientent le lecteur. L'importance alimentaire et économique de chaque spéculation se retrouve dans des tableaux et des graphiques récapitulatifs. En fin d'ouvrage des tableaux de synthèse spacialisés regroupés par thème (les maladies, les intrants couramment utilisés, etc.) régaleront les spécialistes exigeants. ... Cet ouvrage permettra certainement d'apporter un ferment d'amélioration dans les pays aux régions tropicales d'altitude d'Afrique les plus touchés par des conflits récents tels que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et l'Ethiopie. Si un "ventre affamé n'a pas d'oreille", il est tout aussi vrai "qu'un ventre rassasié" écoutera plus volontiers la voix de la raison. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont désireux de reconstruire une agriculture meilleure en région d'altitude.

Les régions tropicales d'altitude (RTA) qui font l'objet de cet ouvrage se limitent aux zones situées au-dessus de 1000 m d'altitude se trouvant dans les régions tropicales d'Afrique comprises entre le 10e degré de latitude Sud et le 10e degré de latitude Nord, à savoir surtout dans les pays d'Afrique centrale et orientale. Ce livre intéressera ceux qui sont concernés par la production agricole, en particulier ceux qui œuvrent dans l'enseignement agricole, dans la recherche agronomique et dans la vulgarisation des technologies de recherche ainsi que les nouveaux acteurs du développement (projets de développement, ONGs et producteurs privés).

A propos de l'auteur

Pierre NYABYENDA a été chercheur à l'Institut des Sciences agronomiques du Rwanda (ISAR) de 1979 à 1994. De 1982 à 1992, il fut chef du Département Production végétale pour y devenir Directeur scientifique en 1992. Il a également été coordinateur de réseau de recherche du CIAT en Afrique centrale de 1994 à 1997.

-

T. 2. Cultures industrielles et d'exportation. Cultures fruitières. Cultures maraîchères par NYABYENDA, Pierre

"C'est au défi de réunir en un seul ouvrage toute l'expérience récente sur "Les plantes cultivées en régions tropicales d'altitude d'Afrique" que s'est attelé avec succès le Dr. Pierre NYABYENDA. Il parvient à brosser un tableau succinct mais complet pour chaque plante cultivée en la situant dans son ensemble agro-écologique de prédilection et selon le système agraire correspondant. L'appartenance botanique est retracée et les techniques culturales sont décrites en détail, permettant la mise en pratique des nombreux conseils donnés par la recherche et la vulgarisation. L'importance alimentaire et économique de chaque spéculation se retrouve dans des tableaux et des graphiques récapitulatifs. Des photographies de différentes cultures serviront d'orientation au lecteur. En fin d'ouvrage, des tableaux de synthèse regroupés par thème (les maladies, les ravageurs et les intrants couramment utilisés tels que les pesticides, etc.) régaleront les spécialistes exigeants. ... Cet ouvrage permettra certainement d'apporter un ferment d'amélioration agricole dans les pays aux régions tropicales d'altitude d'Afrique les plus touchés par des conflits récents tels que le Rwanda, le Burundi, la RD Congo, l'Ouganda et l'éthiopie. Si un "ventre affamé n'a pas d'oreille", il est tout aussi vrai qu'un "ventre rassasié" écoutera plus volontiers la voix de la raison. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont désireux de reconstruire une agriculture meilleure dans les régions d'altitude."

Les régions tropicales d'altitude (RTA) qui font l'objet de cet ouvrage se limitent aux zones situées au-dessus de 1000 m d'altitude se trouvant dans les régions tropicales d'Afrique comprises entre le 10e degré de latitude Sud et le 10e degré de latitude Nord, à savoir surtout dans les pays d'Afrique centrale et orientale. Ce livre intéressera ceux qui sont concernés par la production agricole, en particulier ceux qui œuvrent dans l'enseignement agricole, dans la recherche agronomique et dans la vulgarisation des technologies de recherche, ainsi que les nouveaux acteurs du développement (projets de développement, ONGs et producteurs privés).

A propos de l'auteur

Pierre NYABYENDA a été chercheur à l'Institut des Sciences agronomiques du Rwanda (ISAR) de 1979 à 1994. De 1982 à 1992, il fut chef du Département Production végétale pour y devenir Directeur scientifique en 1992. Il a également été coordinateur de réseau de recherche du CIAT en Afrique centrale de 1994 à 1997.

-

par LEDENT, Albert et BURNY, Philippe

Lors de l'élaboration du traité instituant la Communauté économique européenne et dès son application, en 1958, l'agriculture n'a cessé de susciter d'âpres débats, renouvelés et renforcés par les élargissements successifs et à l'occasion des négociations commerciales multilatérales. Cependant, la politique agricole commune est restée longtemps la seule construction élaborée par les États membres et l'agriculture est toujours une activité importante dans l'Union européenne. Outre son rôle nourricier, elle participe intensément au commerce international et compose le fondement de nombre d'industries d'amont et d'aval (agro-industries). Elle est aussi un facteur essentiel du développement rural, de l'aménagement des territoires, de la préservation et de la réhabilitation des paysages qu'elle a souvent façonnés. L'ouvrage reconstitue l'historique de la PAC. De manière critique, il en décrit les péripéties multiples et complexes, retrace ses succès mais aussi ses échecs et ses contradictions. Il révèle de nombreux défis auxquels l'agriculture est la politique ont dû et doivent faire face : progrès technique spectaculaire, mondialisation de l'économie, négociations commerciales projetées dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce, élargissement à nombre d’États candidats, sécurité alimentaire du monde, respect de l'environnement et insertion au sein du développement durable, sûreté et qualité des denrées. Enfin, il se soucie de la pérennité du modèle agricole européen dans un monde sans cesse changeant. Cet ouvrage est le fruit de l'expérience d'A. Ledent, président du Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation, recteur honoraire de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux où il a enseigné l'économie rurale durant 40 ans, ancien directeur de l'Office belge chargé de l'intervention sur les marchés agricoles et de P. Burny, son ancien élève, chercheur qualifié, maître de conférence à la même faculté et attaché au cabinet du Ministre wallon de l'agriculture et de la ruralité.

-

par DOUCET, Jean-Louis (coord.) ; VERMEULEN, Cédric (coord.) ; De VLEESCHOUWER, Jean-Yves (coord.) ; NZOYEM SAHA, Nadège (coord.) ; JULVE LARRUBIA, Cecilia (coord.) ; LAPORTE, Jérôme (coord.) et FEDERSPIEL, Michèle (coord.)

Le Cameroun est le pays pionnier de la foresterie communautaire en Afrique centrale. En promulguant, en 1994, une loi autorisant les communautés locales à gérer elles-mêmes leurs forêts, l'état s'engageait dans un long processus de décentralisation.

L'asbl Nature+, l'ONG SNV et Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) furent parmi les premiers acteurs à accompagner les communautés rurales dans leurs démarches d'autogestion. En 2010, ces trois organisations, grâce à un financement du Fonds Forestier du Bassin du Congo, ont mis en commun leurs expériences au sein du projet "Partenariats pour le Développement des Forêts Communautaires". Ce projet a appuyé le développement technique, institutionnel et organisationnel de regroupements de forêts communautaires dans trois zones (Ngambé Tikar, Lomié et Ebolowa). Visant le renforcement des capacités selon le principe de "l'apprentissage par l'action encadrée", le projet a permis de rendre les associations locales davantage autonomes.

Ce livre nous fait découvrir le quotidien des forêts communautaires dont il expose sans ambages les forces et les faiblesses. Richement illustré, il prend le pari que la beauté des images suscitera intérêt et questionnement.

-

par BOUDRU, Marc

Le dernier volume de Forêt et sylviculture est consacré aux méthodes de multiplication des arbres forestiers en vue de boisements ou reboisements, et aux plantations d'arbres non forestiers. Il est destiné à compléter la formation des forestiers, mais sera particulièrement bien accueilli par les pépiniéristes et améliorateurs forestiers. "On retrouve avec intérêt et plaisir la grande somme de connaissances et la clarté d'expression du professeur BOUDRU, où s'allient à la fois compétence et simplicité, sous-tendues par une certaine philosophie de la sylviculture." (Revue Forestière Française).

Table des matières

Les semences forestières : récolte des fruits et semences, préparation, conservation, contrôle des qualités génétiques, contrôle des qualités germinatives, achat et transport des semences. Les pépinières forestières : pépinières permanentes, volantes et semi-permanentes, production industrielle de plants forestiers. Les repeuplements artificiels : travaux d'amélioration préparatoires, repeuplement par semis et plantation, travaux d'entretien, repeuplements de protection et de restauration. Plantations d'arbres non forestiers : arbres champêtres, prés-bois artificiels, brise-vent, écrans et alignements, peupleraies, ligniculture, sapins de Noël. Bibliographie. Index.

-

par DUGUÉ, Marie-Jo, PESCHE, Denis et LE COQ, Jean-François

L'appui aux organisations de producteurs est un enjeu majeur de l'accompagnement des transformations de l'agriculture dans les pays du Sud. C'est un élément essentiel des politiques en faveur de l'agriculture soutenues par la Banque mondiale. Ainsi, beaucoup de gouvernements souhaitent aujourd'hui disposer d'interlocuteurs crédibles pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques agricoles et rurales efficaces. Malgré ce contexte favorable, les organisations rencontrent des difficultés pour accéder à l'information et aux ressources et pour les gérer au service de leurs membres. Cet ouvrage a pour objectif d'aider le lecteur à se poser "les bonnes questions" : pourquoi appuyer les organisations ? Comment renforcer l'organisation elle-même ? Comment améliorer les relations de partenariat avec les acteurs publics et privés ? Illustrée d'exemples des pays du Sud, cette synthèse valorise des sources documentaires et l'expérience des formations dispensées par l'IRC à Montpellier dans le cadre du mastère "Acteurs du développement rural", animé par des chercheurs du CIRAD et du CIEPAC. Cet ouvrage didactique est destiné aux acteurs du développement agricole de tous les pays.

A propos des auteurs

Marie-Jo DUGUÉ, agronome, se consacre au renforcement de capacités dans le monde rural en France et en Afrique. De nombreuses missions d'appui aux organisations en Afrique et en Asie complètent son expérience.

Denis PESCHE, sociologue au Cirad et spécialiste des organisations de producteurs, a animé des réseaux d'information et d'échange. Il conduit des expertises sur le renforcement des organisations en Afrique et en Amérique centrale.

Jean-François LE COQ, agro-économiste au Cirad, axe ses recherches sur les dynamiques agraires et rurales, les organisations de producteurs, les filières et les politiques publiques, les processus de renforcement de capacités des acteurs.

-

par JACQUEMARD, Jean-Charles

L'huile de palme reste la première source de corps gras végétal sur le marché mondial, la culture du palmier à huile est donc au cœur du développement des pays de la ceinture tropicale. La filière agro-industrielle du palmier à huile repose en grande partie sur des plantations villageoises : plus de 50 % des surfaces plantées dans plusieurs pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Thaïlande), plus de 40 % en Malaisie et en Indonésie. Cet ouvrage complète "le palmier à huile" publié en 2011 dans cette même collection et du même auteur, et s'adresse tout particulièrement aux planteurs de palmier à huile des plantations villageoises. Il fournit les bases de l'installation et du développement de la palmeraie, tout en restant en accord avec les objectifs d'un développement durable. Il est organisé en 44 fiches couvrant tous les aspects : prépépinière, pépinière, création de la plantation, jeunes cultures, plantation en rapport, récolte des régimes, principaux accidents (maladies, ravageurs, nutrition). Des préconisations essentielles à la sécurité sont enfin rappelées. Ainsi, cet ouvrage constitue une référence pour les itinéraires techniques du palmier à huile, quel qu'en soit le mode d'exploitation. Rédigé dans un langage clair, très précis et abondamment illustré par des schémas et des photos, cet ouvrage est surtout destiné aux planteurs, aux agents d'encadrement, aux formateurs et aux décideurs de projets villageois de cette filière.

A propos de l'auteur

Jean-Charles JACQUEMARD, ingénieur agronome et ancien chercheur au Cirad, est spécialiste du palmier à huile. Pendant quarante ans, en Indonésie et en Afrique, il a été impliqué dans les filières villageoise et agro-industrielle. Membre titulaire du comité d'experts chargé de la rédaction des principes et critères RSPO, il a été également membre du comité scientifique de l'Association africaine pour le développement du palmier à huile qui a soutenu l'essor des plantations villageoises en Afrique de l'Ouest et du Centre.

-

Par FURNELLE, Vincent

Les lieux parlent. Ils disent une manière de vivre et traduisent une mentalité. Comme en entrant chez quelqu’un, nous entrons dans son monde, de même en visitant une ville, nous nous imprégnons d’un certain art de vivre et en découvrant un paysage, nous pressentons toute une culture. Chaque lieu exhale son propre imaginaire. Toujours et partout, la vie épouse les lieux. Aujourd’hui, nos lieux de vie en disent long de notre époque, de nous-mêmes. Nos paysages portent la marque de la mondialisation. À côté de chez nous, elle se traduit dans des lieux très contrastés, porteurs d’états d’esprit très divergents. Ces différents paysages ont la particularité de se retrouver parfois côte à côte, parfois aussi de s’emmêler. Cet essai propose trente-six lectures de paysages contemporains mis en miroir. En contrepoint, ces variations cherchent à dévoiler l’imaginaire de chacun de ces lieux et à éclaircir les possibilités d’avenir qui s’y esquissent. En s’efforçant de lire les lieux que notre société engendre, ce livre interroge son devenir, ses devenirs multiples et contradictoires.

A propos de l'auteurDepuis 1998, Vincent FURNELLE enseigne la philosophie du paysage à Gembloux. Sa pensée, attentive aux multiples enjeux éthiques sous-jacents à l’évolution de nos paysages, reste proche de l’expérience sensible. Il aspire à la clarté sans renoncer à la complexité.

-

Par CRUZ, Jean-François / HOUNHOUIGAN, Djidjoho Joseph / HAVARD, Michel / FERRÉ, Thierry

Les grains et particulièrement les céréales et les légumineuses restent la base de l'alimentation, voire l'essentiel de la ration, dans la plupart des pays du Sud. Si l'accroissement de la production répond, en partie, à la hausse de la demande, il reste indispensable d'améliorer la conservation et la transformation des produits pour réduire les pertes post-récolte. Aujourd'hui, l'urbanisation induit d'autres habitudes alimentaires, les ménages urbains n'ayant plus assez de temps pour préparer les mets traditionnels. Le marché de l'alimentation évolue et les consommateurs ne sont plus seulement acheteurs de denrées de base, mais recherchent des produits déjà transformés, prêts à cuire ou prêts à consommer, et fabriqués selon des procédés satisfaisant leur perception de la qualité organoleptique, respectant les règles d'hygiène et respectueux de l'environnement. Cet ouvrage aborde plusieurs aspects de la transformation des grains et complète le livre sur la conservation des grains dans la même collection. Il présente différents procédés de transformation en ciblant principalement les petites et moyennes entreprises comme principaux acteurs des systèmes de transformation des produits alimentaires dans les pays du Sud. Cet ouvrage constitue une référence pratique pour tous les professionnels de la transformation des grains et pour tous les acteurs du développement dans les pays du Sud.

A propos des auteurs Jean- François CRUZ, chercheur au Cirad, est spécialiste des technologies post-récolte des céréales. Djidjoho Joseph HOUNHOUIGAN est professeur titulaire en sciences et technologies alimentaires et doyen de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Michel HAVARD, chercheur au Cirad, est un agronome spécialiste en mécanisation et conseil agricole. Thierry FERRÉ, chercheur au Cirad, est spécialiste des processus d'innovation dans l'agroalimentaire. -

par WIENER, Gerald et ROUVIER, Roger

En s'appuyant sur de nombreux exemples, cet ouvrage examine en détail les diverses techniques utilisées pour l'amélioration génétique des cheptels, telles que la sélection, les croisements et l'élevage en consanguinité. Après un bref rappel des fondements de la génétique et des principaux facteurs à prendre en considération, comme les effets du milieu d'élevage sur les animaux, les auteurs décrivent les méthodes en insistant sur leurs avantages et leurs inconvénients dans le contexte tropical et subtropical et sur la manière de les employer pour améliorer les caractères clés des animaux d'élevage. L'importance de conserver la diversité génétique des races locales d'animaux des régions chaudes est également soulignée. L'ouvrage aborde enfin les applications des progrès récents de la génomique à l'amélioration génétique, avec notamment le développement des marqueurs génétiques moléculaires au niveau de l'ADN.

Cet ouvrage sera un outil précieux pour tous ceux -- agriculteurs, éleveurs, techniciens et conseillers agricoles -- dont les activités ou les intérêts touchent à la sélection et à l'amélioration des animaux et des productions animales dans les régions tropicales. Il servira également d'ouvrage de référence pour l'enseignement supérieur et les programmes de développement rural.

A propos des auteurs

Gerald WIENER est ancien directeur adjoint de l'Animal Breeding Research Organisation (Edimbourg, Royaume-Uni) et professeur de génétique animale.

Roger ROUVIER est ancien directeur de recherches à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et a travaillé à la station d'Amélioration génétique des animaux (centre de recherches de Toulouse, France).

-

par KWA, Moïse (éd.) et TEMPLE, Ludovic (éd.)

Les bananes à cuire et plantain sont des productions cruciales des pays des zones tropicales humides. Très énergétiques (110 à 120 cal/100 g), riches en éléments minéraux et en vitamines, ces aliments répondent aux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnels. Les régions forestières d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie en produisent en moyenne 30 millions de tonnes par an (près de 70 % en Afrique) et la consommation moyenne est de 50 à 200 kg/hab./an. Conduite le plus souvent dans des modes de production d'agriculture familiale, la majeure partie de la production est vendue localement ou autoconsommée, sous forme de mets très variés, mais peu de produits transformés sont disponibles sur les marchés. Des entrepreneurs investissent dans la production de plantain pour l'export vers les États-Unis et l'Europe, et pour des filières orientées vers la fabrication de farines. La multiplicité des usages et la capacité d'adaptation du plantain à des zones agroclimatiques diverses sont des atouts de cette filière. Cet ouvrage se réfère plus particulièrement aux recherches et aux productions d'Afrique subsaharienne. Clair, concis et bien illustré, il présente un état des connaissances et des innovations disponibles sur la culture du bananier plantain, ainsi que les atouts et les contraintes de cette filière. Transférer les avancées techniques et scientifiques, et intéresser les entrepreneurs et les industriels, d'une part, les agriculteurs et les professionnels, d'autre part, constituent les enjeux du développement de la filière du plantain. Cet ouvrage est destiné à tous les agents de la filière engagés dans des activités de production et commercialisation du plantain, et s'adresse aussi aux enseignants et aux étudiants.

A propos des auteursMoïse KWA, agronome, est maître de recherche et responsable de l'unité de recherche sur les systèmes de production durable au Centre africain de recherches sur les bananiers et plantains au Cameroun.

Ludovic TEMPLE, économiste au Cirad (unité mixte de recherche Innovation), est spécialiste des processus d'innovation, particulièrement dans les filières agro-alimentaires et vivrières.

-

par MANTECA I VILANOVA, X. et SMITH, A.J.

Dans les régions tropicales et subtropicales, les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux domestiques balaient toute l'étendue du spectre qui va du confinement étroit des élevages intensifs jusqu'à la quasi-liberté des systèmes extensifs. Quelle que soit la situation, connaître et comprendre le comportement des animaux permet de maximiser à la fois leur bien-être et leur productivité. Ce savoir est particulièrement précieux lorsque l'éleveur se propose d'introduire, au sein d'un système traditionnel, de nouvelles techniques de conduite ou des animaux génétiquement améliorés. Les auteurs, en concentrant leur attention sur les bovins, ovins, caprins, porcins et volailles, font le tour des informations qui existent en matière de comportement et qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour les éleveurs des pays en développement. L'ouvrage contient des conseils pratiques et des suggestions de conduite détaillés prenant en considération la diversité des systèmes d'élevage. Le lecteur est initié aux aspects comportementaux de la reproduction - dont la détection des chaleurs des femelles et la lutte contre la mortalité néonatale - puis au comportement alimentaire et à sa prise en compte pour maximiser la productivité, et enfin au comportement social et aux effets des facteurs de stress sociaux sur le bien-être. Les informations techniques sont présentées avec un grand souci de clarté, et souvent appuyées par des photographies, des schémas et des tableaux.

A propos des auteurs

Xavier MANTECA I VILANOVA est enseignant-chercheur au sein du groupe "nutrition, conduite et bien-être animal", à l'Université Autonome de Barcelone, Espagne.

Anthony J. SMITH a été Professeur au Centre for Tropical Veterinary Medicine University à Edimbourg, Royaume-Uni. Auteur d'ouvrages sur l'élevage tropical, il a été l'éditeur de la série animale de la collection The Tropical Agriculturalist chez Macmillan.

-

par NEDERLANDT, Pierre

Créé en 1943, le Cercle royal "Art et Histoire" de Gembloux s'est donné pour mission d'étudier et de faire connaître l'histoire de la ville de Gembloux, de ses villages, de ses quartiers, de son patrimoine et surtout de ses habitants et de leurs activités économiques, sociales ou culturelles. Parmi les multiples réalisations du Cercle, je citerai la publication périodique d'un bulletin reprenant des travaux ou des témoignages sur ce qui se passa dans notre cité et dans notre région, de la préhistoire à nos jours. Le Conseil d'administration de l'asbl a souhaité proposer à ses membres, à partir de la fin 2007, des documents plus thématiques et plus complets ayant trait aux moments importants de l'histoire de notre ville. Et si on associe "moment important", "activité économique" et "patrimoine", quoi de plus normal que de commencer cette nouvelle série de publications par un ouvrage consacré à la coutellerie, qui fut, au cours des trois derniers siècles, le fleuron de l'activité économique de Gembloux et qui contribua à sa renommée. Nous avons donc invité Pierre Nederlandt, administrateur de notre Cercle et responsable des collections de la coutellerie gembloutoise, à réaliser cette monographie.

-

par CRUZ, Jean-François ; BÉAVOGUI, Famoï et DRAMÉ, Djibril (coll.)

Le fonio est une céréale dite "mineure", par rapport aux céréales "majeures" que sont le riz, le blé et le maïs. Il est pourtant l'aliment de base de nombreuses familles rurales d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui redécouvert par les consommateurs urbains des grandes métropoles africaines, il a aussi fait son apparition sur le marché européen, essentiellement dans le cadre du commerce équitable et de produits exotiques.

Bien adaptée aux conditions locales, cette petite céréale peut jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire des pays du Sud, comme dans la préservation des sols en assurant une couverture végétale sur des terres écologiquement fragiles.

Premier ouvrage consacré au fonio, ce livre aborde tous les aspects de cette céréale, de la culture à la transformation, et fournit même quelques recettes culinaires. Destiné en priorité aux producteurs, techniciens et agents de développement, il intéressera également tous ceux qui souhaitent se documenter sur cette céréale - enseignants, étudiants, agronomes, technologues - mais aussi les consommateurs curieux d'en découvrir les qualités.

A propos des auteurs

Jean-François CRUZ est ingénieur de recherche au Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement (Cirad), à Montpellier. Spécialiste des technologies post-récolte des céréales, il a coordonné plusieurs projets internationaux sur le fonio. Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur la conservation des grains en régions chaudes.

Famoï BÉAVOGUI, directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée (Irag), à Conakry, est ingénieur agronome, docteur en études rurales, spécialiste des systèmes de production agricoles et des dynamiques agraires.

Djibril DRAMÉ est technologue alimentaire. Après avoir été chercheur au laboratoire de technologie alimentaire de l'Institut d'économie rurale (IER) à Bamako, il est aujourd'hui expert à la Division des infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO, à Rome.

-

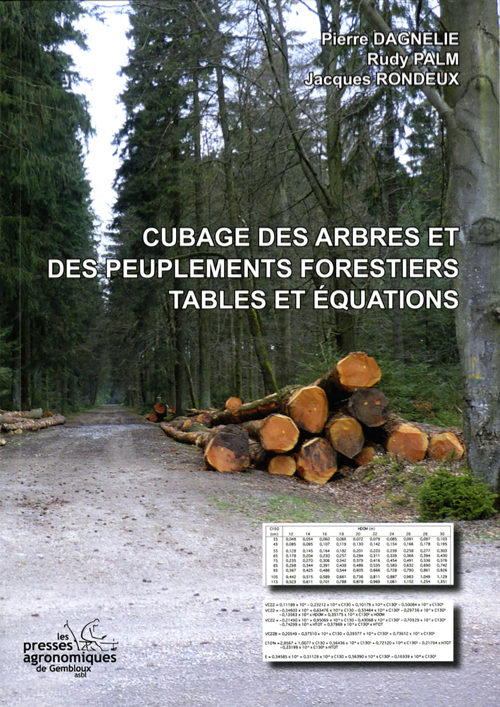

par DAGNELIE, Pierre ; PALM, Rudy et RONDEUX, Jacques

Cet ouvrage est destiné aux propriétaires forestiers tant publics que privés, aux gestionnaires et aux exploitants forestiers de la Moyenne et de la Haute Belgique et des régions limitrophes (Allemagne, France et Grand-Duché de Luxembourg), ainsi qu'aux enseignants, aux experts, aux collaborateurs des institutions de recherche et aux étudiants. Il peut être utilisé à plusieurs fins : l'estimation du volume d'arbres abattus, ainsi que de leur valeur commerciale, l'étude de la croissance des arbres et des peuplements forestiers, et l'aide à la réalisation d'aménagements forestiers et d'expertises. Il comporte deux ensembles de tables et d'équations de cubage, l'un destiné à la détermination de volumes d'arbres ou d'ensembles d'arbres et l'autre au cubage rapide de peuplements. Le premier ensemble concerne 13 essences ou groupes d'essences : l'aulne glutineux, les bouleaux, les chênes, le chêne rouge d'Amérique, le douglas, l'épicéa, l'érable sycomore, le frêne, le hêtre, les mélèzes, le merisier, les ormes et le pin sylvestre. Le second ensemble concerne les essences suivantes : les chênes, le douglas, l'épicéa, le hêtre et les mélèzes. Plusieurs types de volume, correspondant notamment à diverses découpes, sont proposés dans chaque cas. Les équations de cubage sont présentées sous une forme mathématique conventionnelle. Moyennant quelques adaptations, elles peuvent être utilisées sur des machines à calculer programmables ou à l'aide de tableurs. Elles peuvent aussi être converties en langages de programmation couramment employés sur microordinateurs.

Des corrections relatives au cubage à deux entrées du douglas (cubage en fonction de la circonférence et de la hauteur totale) figurent dans le document cubagedouglas.pdf.

-

par PUSSEMIER , Luc ; GOEYENS, Léo

L'agriculture d'aujourd'hui permet-elle encore de remplir les fonctions de production d'aliments sains et de qualité ? Ou faut-il privilégier des systèmes alternatifs tels que les circuits courts et l'agriculture biologique ? Quel avenir pour l'agriculture locale ? Vers quoi se dirige-t-on à l'échelle mondiale ? Les OGM ont-ils encore un rôle à jouer pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent ? Nos méthodes d'élevage sont-elles durables ? Comment gérer la problématique d'émission de gaz à effet de serre ? Ce premier ouvrage rédigé par des scientifiques œuvrant principalement dans le domaine de l'alimentation et de l'environnement a pour objectif d'apporter aux lecteurs des informations fiables, basées sur l'évidence scientifique, afin de les aider à trouver des réponses à des questions importantes qu'ils peuvent se poser. Dans un monde où il est de plus en plus difficile de trouver des informations correctes, non déformées par les nombreux groupes de pression qui chacun défendent leurs propres intérêts, il est bon de pouvoir prendre un peu de recul et entamer une réflexion en profondeur sur certains de ces grands problèmes ou enjeux de société. "AgricultureS et enjeux de société" constitue le premier tome de la collection "Le trèfle à quatre feuilles". Il sera suivi par trois autres ouvrages, portant sur des thématiques complémentaires que sont l'Alimentation, l'Environnement et la Santé. A l'image du trèfle à quatre feuilles, porte- bonheur et symbole de bonne fortune, la collection comprend donc quatre tomes, correspondant aux quatre folioles de notre talisman. Chacun d'entre eux a son importance et converge vers un objectif ultime : le bien-être de l'être humain vivant dans un environnement sain et se nourrissant de produits de qualité.

A propos des auteursDr Leo GOEYENS détient un doctorat en sciences chimiques de la Vrije Universiteit Brussel. Il enseigna à la VUB et la KUL. Il gère actuellement l'entreprise Life and Chemistry Office (http://lc-office.be/).

Dr Ir Luc PUSSEMIERest expert international en évaluation des risques sanitaires et environnementaux et dirige depuis 2013 le bureau de consultance "Safe Food Consult" situé à Louvain-la-Neuve (Belgique).

-

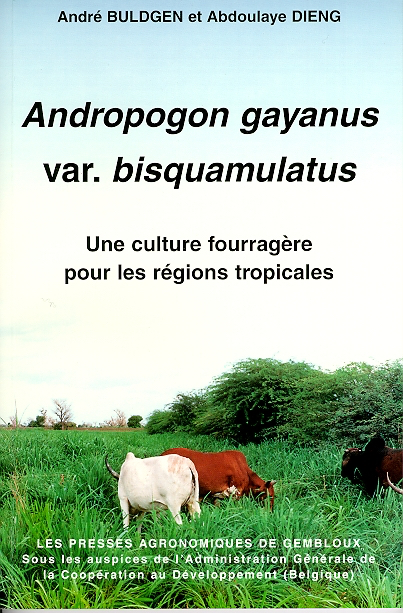

Une culture fourragère pour les régions tropicales par BUDGEN, André et DIENG, Abdoulaye

Depuis plus d'une décennie, les systèmes agricoles de la région soudano-sahélienne sont déstabilisés par un régime en pluies déficient et par une pression démographique de plus en plus importante. Confrontés à la baisse des rendements des cultures et à des besoins croissants, les agriculteurs de la région abandonnent progressivement la pratique de la jachère avec pour conséquence la dégradation accélérée des sols, par manque de restitution de matière organique d'origine végétale et animale. En effet, la disparition des jachères se fait aussi au dépens du bétail qui a de moins en moins accès aux terres de l'exploitation. Pour rompre ce cercle vicieux, l'intégration d'une culture fourragère anti-érosive et améliorante dans les systèmes agricoles constitue la seule voie possible. C'est dans cette perspective que se situent l'expérimentation et la mise au point de la culture fourragère temporaire à Andropogon gayanus var. bisquamulatus. Cette graminée vivace a été choisie car elle subsiste encore à l'état naturel dans les régions soudano-sahélienne et soudanienne. Le présent ouvrage constitue la synthèse de dix années de travaux scientifiques concernant cette graminée. Ces travaux ont été menés à l'Ecole nationale supérieure d'Agriculture (ENSA) de Thiès au Sénégal, en collaboration avec l'Unité de Zootechnie de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (Belgique). L'ouvrage se présente en deux parties. La première rend compte des résultats scientifiques et s'adresse particulièrement aux chercheurs et aux ingénieurs. Après une présentation générale d'Andropogon gayanus var. bisquamulatus, les techniques de production des semences constituent un chapitre marquant puisqu'elles seront indispensables à la sélection et à la diffusion de la culture. Suivent les chapitres traitant de l'influence du système d'exploitation sur la production, de la valeur alimentaire du fourrage, des paramètres d'exploitation de la jachère fourragère, de la diversité phénotypique et des critères de sélection. Cette première partie se termine par une approche originale du comportement des plantules soumises à un stress hydrique et des mécanismes physiologiques qui permettent à la graminée de résister à la sécheresse ; la définition d'un indice de résistance à la sécheresse, basé sur des mesures d'osmolalité dans des extraits de feuilles et sur des déterminations de la matière sèche contenue dans les limbes, est proposée en vue de faciliter la sélection de clones résistants à la sécheresse. La seconde partie de l'ouvrage a surtout été rédigée à l'intention des techniciens du développement rural. Ils y trouveront tous les renseignements nécessaires à une parfaite maîtrise de la culture ainsi que les éléments de base pour la réalisation de documents techniques destinés aux exploitants agricoles et aux éleveurs.

L'ouvrage de A. BULDGEN et A. DIENG constitue un exemple concret du rôle de la formation universitaire et de la recherche appliquée comme éléments d'accompagnement indispensables au développement des pays pauvres.

-

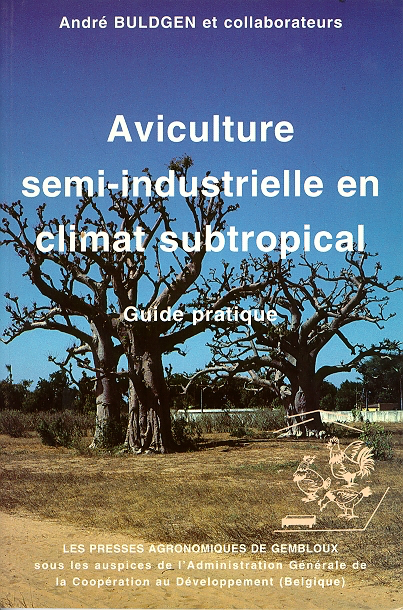

par BULDGEN, André ; PARENT, Roger ; STEYAERT, Patrick et LEGRAND, Dominique

Bien que l'élevage avicole de type semi-industriel ait fortement progressé en régions subtropicales ces dernières années, de nombreux problèmes techniques restent mal maîtrisés par l'éleveur. L'ouvrage "Aviculture semi-industrielle en climat subtropical. Guide pratique" a été conçu pour remédier au manque d'information et de formation des éleveurs de ces régions. Il a été rédigé par des auteurs ayant acquis une solide expérience au cours d'années d'expérimentation et de pratique sur le terrain. La première partie aborde les normes à respecter pour l'implantation et la construction des bâtiments et matériels d'élevage, les techniques d'élevage selon qu'il s'agit de poulets de chair ou de poules pondeuses, la formulation et la fabrication sur place des aliments adaptés au type d'élevage et aux conditions locales. La seconde partie passe en revue les principales maladies survenant dans les élevages avicoles en régions chaudes en décrivant les agents pathogènes en cause, les symptômes et éléments de diagnostic, et en détaillant les méthodes de lutte et de prophylaxie pouvant être mises en œuvre par l'éleveur. La présentation est claire, la typographie volontairement très aérée et le style est simple et direct. Des schémas et des tableaux synthétiques facilitent encore la compréhension du texte. Cet ouvrage est destiné aux aviculteurs débutants ou ayant acquis une certaine expérience. Il constitue aussi un aide-mémoire indispensable pour les techniciens vétérinaires et les agents de développement.

Table des matières

Pratique de l'élevage avicole. Conception de l'élevage : Implantation de l'élevage, conception des bâtiments, normes et règles à respecter lors de la construction, matériel d'alimentation et d'abreuvement, autres matériels d'élevage. Techniques d'élevage : poulets de chair, poules pondeuses. Fabrication des aliments : formulation des aliments, préparation des aliments. Normes d'élevage selon les catégories. Main d’œuvre. Paramètres économiques des élevages. Pratique de la médecine aviaire. Maladies virales : maladie de Newcastle ou pseudo-peste aviaire, maladie de Gumboro, variole ou diphtérie aviaire, bronchite infectieuse, laryngo-trachéïte infectieuse, syndrome chute de ponte 76 ou EDS 76, maladie de Marek, groupe des leucoses. Maladies bactériennes et à mycoplasmes : les salmonelloses, pasteurellose ou choléra aviaire, coryza infectieux, colibacillose, tuberculose, maladie respiratoire chronique ou CRD. Maladies mycosiques et parasitaires : coccidioses, principales verminoses, parasites externes, aspergilloses. Le stress. Le picage. Incidence économique des principales maladies dans les élevages. Possibilités d'interventions prophylactiques ou curatives en fonction des principales maladies. Programme de désinfection type et vide sanitaire. Programmes de vaccination types utilisés en Afrique de l'Ouest. Technique d'exécution d'une autopsie chez la volaille. Prélèvements à effectuer. Posologie des principaux médicaments utilisés en médecine aviaire.

-

par PUSSEMIER, Luc et GOEYENS, Léo

Kan de landbouw van vandaag nog steeds de producent van gezonde en kwaliteitsvoeding zijn? Of moet men de voorkeur geven aan alternatieve systemen, zoals de korte ketens en de biologische landbouw? Welke toekomst heeft de locale landbouw? En welke richting gaat het uit op wereldschaal? Hebben GGO nog een rol van betekenis om de uitdagingen die ons wachten aan te vatten? Is onze veeteelt duurzaam? En hoe gaan we om met de problematiek van de broeikasgassen? Dit eerste werk, dat werd geschreven door wetenschappers die hoofdzakelijk actief zijn in de domeinen van de voeding en van het milieu, wil de lezer betrouwbare en wetenschappelijke informatie verschaffen waarmee hij een antwoord kan vinden op de vragen die hij zich stelt. Het wordt steeds moeilijker juiste en onvervormde informatie te vinden in een wereld waarin veel verschillende drukkingsgroepen hun eigen belangen verdedigen. Daarom is het nodig wat afstand te nemen en ernstig na te denken over de grote problemen of belangen van de samenleving. Landbouwsystemen & Maatschappelijke uitdagingen is het eerste deel van het verzameld werk Klavertjevier. Er gaan nog drie boekdelen over complementaire themas volgen, namelijk de voeding, het milieu en de gezondheid. Naar het beeld van het klavertjevier, talisman en geluksklavertje, bevat het verzameld werk vier boekdelen, een voor elk blaadje van de talisman. Ze hebben elk hun belang en convergeren in één enkel ultiem objectief: het welzijn van het menselijk wezen in een gezonde omgeving, met voldoende kwaliteitsvoeding.

A propos des auteursDr Leo GOEYENS behaalde een doctoraat in de scheikundige wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceerde aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Op dit ogenblik leidt hij het adviesbureau Life and Chemistry Office te Brussel.

Dr Ir Luc PUSSEMIER behaalde een doctoraat aan de landbouwfaculteit van de Université Catholique de Louvain. Hij is internationaal expert voor de inschatting van gezondheids- en milieurisicos en leidt sedert 2013 het adviesbureau Safe Food Consult te Louvain-la-Neuve.

-

par FURNELLE, Vincent

Le paysage répond originellement à l'éveil de nos sens. Avant même de pouvoir étudier un site, avant même d'y projeter notre vécu, nos souvenirs ou des références historiques, nous y sommes présents de tout notre corps. Les lieux que nous parcourons nous envahissent ; leur musique nous submerge. Le paysage vient à nous en même temps que nous nous perdons en lui. Nous l'accueillons comme il s'offre. Moment esthétique, au sens premier, celui de la réceptivité.

Cette rencontre sensible est la source de multiples lectures ultérieures (environnementales, patrimoniales, économiques, sociologiques, fonctionnelles...). Sa langue est celle du paysage lui-même, incontournable pour ceux qui en feront leur vocation.

Nous ignorons pourtant bien souvent cette première découverte ; les mots nous manquent pour l'exprimer. Ce livre entend laisser vibrer en nous les cordes du paysage, laisser surgir à tous nos sens ses ouvertures, ses rythmes, son grain et ses lumières. Notre expérience muette des lieux y cherche la parole.

A propos de l'auteur

Dans le sillage de la phénoménologie, Vincent FURNELLE, philosophe, interroge notre lien charnel au monde. Son écriture se veut sans fard, limpide et rigoureuse. Il enseigne à Gembloux, dans le Master en Architecture du Paysage.

-

par FUMIÉRE, O. ; FERNÁNDEZ PIERNA, J.A. ; MARIEN, A. ; MEURENS, M. ; ABBAS, O. ; DARDENNE, P. ; BAETEN, V. et BERBEN, G.

-

Guide technique par BOLDRINI, Sylvie ; BRACKE, Charles ; DAÏNOU, Kasso ; VERMEULEN, Cédric ; FÉTIVEAU, Judicaël ; NGOY SHUTCHA, Mylor et DOUCET, Jean-Louis

L'agroforesterie est un mode de gestion durable des sols. Elle associe dans le temps ou dans l'espace des arbres avec des cultures et/ou l'élevage. Grâce à cette association, des interactions positives se créent entre les différentes composantes du système. Par exemple, l'introduction d'arbres fixateurs d'azote bénéficie aux cultures vivrières en jouant le rôle d'engrais vert.

L'agroforesterie d'arbres dans une parcelle de culture apporte également d'autres avantages : - ils facilitent la pénétration de l'eau dans le sol, - ils permettent de lutter contre l'érosion, - ils puisent les éléments nutritifs en profondeur et les rendent disponibles en surface pour les cultures, - ils jouent le rôle de brise-vent, - ils peuvent apporter de l'ombrage en saison sèche, - ils peuvent fournir des fruits comestibles, du miel, du bois d’œuvre, du bois de chauffe, des produits médicinaux, etc.

L'agroforesterie est au cœur du projet "Agroforêts pour le développement de Kipushi", AFODEK, qui a été mis en œuvre entre décembre 2012 et novembre 2017 grâce au soutien financier de l'Union européenne (DCI-FOOD/2012/294-526).

S'appuyant sur l'expérience de la Fondation Hanns Seidel à Mampu (Plateaux Batékés), trois organismes, le GRET, l'asbl belge Nature+ et le Centre Promotionnel du Paysannat ont joint leurs efforts pour aménager un périmètre agroforestier de 2000 hectares (ha) dans une zone de savanes dégradées aux sols peu fertiles.

Le présent document technique a été élaboré par le projet AFODEK en vue de partager l'expérience du périmètre agroforestier de Kipushi. Il s'adresse avant tout à un public d'agriculteurs ou de techniciens agricoles.

-

par CRA (Centre de Recherches agronomiques de l'Etat) ; FUSAGx

Cette monographie d'une culture aussi primordiale que celle du blé, que les Belges appellent froment d'hiver, est construite de façon rigoureuse et est abondamment illustrée de figures, tableaux et photographies originales, qui rendent sa lecture aisée. Ouvrage de vulgarisation, rédigé par des agronomes de terrain et des chercheurs spécialisés en phytotechnie, protection des cultures, économie, etc., il intéressera les agriculteurs, producteurs de cette céréale essentielle, mais aussi les enseignants et les élèves des écoles d'agriculture de tous niveaux, pour lesquels il constituera un modèle d'étude de "grande culture".

Table des matières

Nomenclature, origine et exigences écologiques des blés. Morphologie, phénologie, physiologie. Amélioration du froment. Place du froment dans les rotations. Amendements, fumure phosphopotassique, oligo-éléments. Travail du sol. Semis. Fumure azotée. Lutte contre les plantes adventices. Maladies du froment. Protection contre les maladies. Verse et produits antiverses. Ennemis zoologiques : description et lutte. Qualité technologique. Aspects économiques généraux liés à la production du froment. Méthodes de calcul de la rentabilité de la culture du froment. Lexique.

-

par CAPARROS MEGIDO, Rudy, HAUBRUGE, Eric et FRANCIS, Frédéric

Ce livre de recettes est le produit d'un constat : l'entomophagie a la cote aujourd'hui en Europe. Difficile pour le néophyte de ne pas trouver la pratique repoussante, le terme "entomophagie" étant déjà relativement barbare. D'ailleurs en Occident, les premières réactions des consommateurs face à des plats à base d'insectes sont le plus souvent soit le dégoût, soit la peur. C'est principalement sur ces deux aspects que l'Unité d'Entomologie fonctionnelle et évolutive de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) a décidé de travailler. Comment ? Grâce à la recherche. Notre laboratoire est le premier, en Belgique, à avoir mis en évidence le regain d'intérêt du consommateur pour les insectes comme denrée alimentaire. Mais ce dernier émet des réserves, ou plutôt des exigences : la première c'est bien sûr le goût, la seconde c'est la texture. Nous avons démontré qu'associés à des saveurs connues telle que le paprika, la vanille ou le chocolat, les insectes étaient davantage acceptés. L'idée est donc bien de consommer des insectes "transformés" (en un burger par exemple) ou au moins "préparés" et "assaisonnés" (des vers de farine frits en garniture d'une salade). Au niveau de la texture, ce sont les préparations croustillantes qui sont favorites. A travers une trentaine de recettes illustrées, tantôt très simples tantôt dignes de futurs grands chefs, nous essayons de démystifier l'insecte et de vous donner l'envie de l'intégrer, comme n'importe quel autre aliment, dans vos préparations. Bon appétit !

-

Par GANCILLE, Alix / TOUCHAGUES, Vianney Notre recueil s'est construit en même temps que la découverte des paysages de Mikembo. Nous avons couché sur le papier nos impressions : nos cris d’admirations, nos murmures secrets, nos réflexions, nos passions. Le paysage et les mots s'allient, se nouent, s'emmêlent pour vous partager au mieux la richesse de nos découvertes. Un recueil qui se veut comme une balade à travers ces trésors de la Nature.

-

par MONTY, Arnaud (éd.) ; GARRÉ, Sarah ; HAUBRUGE, Eric (éd.)

Intensive agricultural practices have become dominant in Western Europe. Despite the fact that they have contributed to an important increase in food production over recent decades, intensive agriculture is increasingly being questioned, due to a range of major environmental and socio-economic concerns. Agricultural research therefore has a key role to play in facing the challenge of changing agriculture, in order to make it sustainable, eco-friendly, cost-effective and healthy. Such a challenge certainly requires innovative and multi-disciplinary approaches. But in which direction should research be pushed forward? Launched in 2013 to face this challenge, AgricultureIsLife is a multi- disciplinary research platform of Gembloux AgroBioTech (University of Liège). The present special issue of Biotechnology, Agronomy, Society and Environment is a compilation of 11 articles written by the researchers involved in this platform. The articles review potential directions for innovation in agriculture, structured within five main topics: the development of agroecology; the evolution of soil and organic residue management; the development of tools for smart farming; the replacement of synthetic chemical inputs by bio-based compounds; and the use of new bio-based resources for human consumption.

-

par VANDENBERGHE, Christophe (éd.) ; COLINET, Gilles (éd.) ; DESTAIN, Jean-Pierre (éd.) et MARCOEN, Jean Marie (éd.)