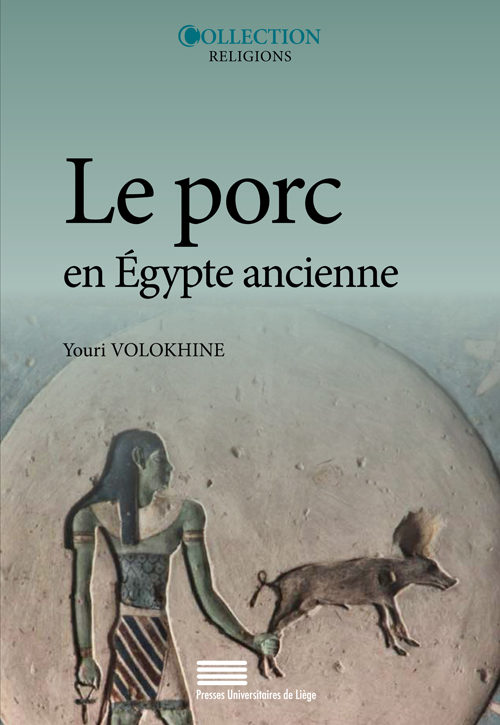

Pourquoi certaines cultures rejettent-elles la chair du porc ? Les Grecs se posaient déjà la question, qui n’a cessé de revenir au devant de la scène. Étudier le porc en Égypte ancienne est une manière de mettre cette problématique à l’épreuve. En effet, depuis que les Grecs s’y sont intéressés, l’Égypte pharaonique se retrouve dans ce débat anthropologique puisque le porc, dit-on, n’y aurait pas été vraiment en odeur de sainteté. Viande malsaine ? Animal infâme ? Bête « taboue » ? L’objet de ce livre est de comprendre ce discours et de voir sur quoi il se fonde, en offrant une approche historique et anthropologique du cochon en Égypte ancienne. Le portrait de l’animal au sein de la culture pharaonique émerge très contrasté d’une analyse qui permet de réfléchir à la genèse des interdits religieux, aux discours qui s’y rapportent et aux choix culturels et identitaires qu’ils véhiculent. Ce véritable « roman du cochon » entend ainsi contribuer à une anthropologie de l’alimentation, tout comme à une histoire des relations entre les hommes et les animaux.

Notice de l’auteur

Youri VOLOKHINE, historien des religions et égyptologue, est Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève (Sciences de l’Antiquité). Docteur ès Lettres (1998), il a été membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire. Il est l’auteur, notamment, de La frontalité dans l’iconographie de l’Égypte ancienne (2000). Ses recherches portent à la fois sur la religion de l’Égypte pharaonique et sur l’approche anthropologique des faits religieux.