-

par Rebecca MILLER Résumé indisponible.

-

A comparative perspective in diverse paleoenvironments par Masayoshi YAMADA & Akira ONO

Table of content

Preface, Marcel Otte Forward, Masayoshi Yamada Introduction, Akira Ono Part I – General perspectives 1.1 – Rivers as orientation axes for migrations, exchange networks and transmission of cultural traditions in the Upper Palaeolithic of Central Europe, Harald Floss 1.2 – The Contribution of obsidian characterization studies to early prehistoric archaeology, Tristan Carter 1.3 – The mesolithic project Ullafelsen in Tyrol (Austria), Dieter Schäfer 1.4 – Carpathian obsidians: state of art, Katalin T. Biró 1.5 – Paleolithic of Ukraine: The main diachronic and spatial trends of lithic raw materials exploitation, Vadim Stepanchuk Part II – Regional perspectives 2.1 – The raw material variability in the mesolithic site of Ullafelsen (Sellrain, Tyrol, Austria), Stefano Bertola 2.2 – Petroarchaeological research in the Carpathian Basin: methods, results, challenges, Katalin T. Biró 2.3 – Obsidian outcrops in Ukrainian transcarpathians and their use during the Paleolithic time, Sergey Ryzov 2.4 – Small opportunities and big needs: Mira Early Upper Paleolithic case of raw materials exploitation (Dnieper basin, Ukraine), Vadim Stepanchuk 2.5 – Obsidian exploitation and circulation in Late Pleistocene Hokkaido in the northern part of the Japanese Archipelago, Hiroyuki Sato & Miyuki Yakushige 2.6 – Upper Palaeolithic obsidian use in Central Japan: the origin of obsidian source exploitation, Kazutaka Shimada 2.7 – Acquisition and consumption of obsidian in the Upper Palaeolithic on Kyushu, Japan, Kojiro Shiba

-

Couverture(s) de la presse spécialisée française Sélim AMMOUCHE, Alexis BLANCHET, Björn-Olav DOZO, Mathieu TRICLOT (éd.)

Les travaux de recherche francophones sur les jeux vidéo ont régulièrement utilisé comme source la presse spécialisée française sans que celle-ci n’ait jamais été étudiée et interrogée pour elle-même. Cette presse, qui se développe des années 1980 aux années 2000, connaît pourtant des tirages importants, fédère un lectorat nombreux, plutôt jeune et masculin, introduit un vocabulaire technique et critique nouveau dans la langue française, développe ses propres modalités de discours sur un divertissement émergent et participe in fine à la construction d’une nouvelle culture ludique.

Lire les magazines de jeux vidéo offre ainsi deux nouveautés pour l’étude de la presse vidéoludique. La première tient à l’étude d’un corpus francophone, qui vient éclairer d’une lumière nouvelle les travaux existants sur la presse anglo-saxonne et sur la formation des cultures ludiques. La seconde tient à la démultiplication des approches vis-à-vis d’une presse qui a surtout été mobilisée pour l’étude des jeux vidéo : cet ouvrage propose ainsi une exploration inédite de ses contenus, dans la perspective des sciences du jeu, mais aussi des études de la presse, des études culturelles et japonaises, des humanités numériques, de l’écriture critique ou encore de la philosophie des techniques…

En s’inspirant avec espièglerie des rubriques des magazines de la grande époque — de l’édito à la preview, en passant par les tests, les couvertures de salon et le courrier des lecteurs, sans oublier la place des publicités et l’ours —, le sommaire de ce volume vise précisément à refléter cette diversité d’approches et d’objets : légitimité de la presse spécialisée, analyse des trajectoires professionnelles de journalistes, traitement du jeu vidéo par les presses professionnelle et ludique, survalorisation du progrès technique, traitement de la culture populaire japonaise, évaluation des jeux à travers le test, les grilles de critères et la note, analyse des publicités accueillies dans les pages des magazines, courrier des lecteurs, petites annonces et piratage, traitement du crunch par la presse généraliste.

Si ces rubriques témoignent souvent de l’invention d’un lexique — preview, test, tips —, elles indiquent également la naissance de communautés et de publics spécifiques que la focalisation sur une presse francophone rend d’autant plus singuliers. L’objet magazine, sa forme comme ses contenus, soumis ici à l’analyse, révèle à terme une performativité discursive fascinante : donner à lire le jeu vidéo.

Sélim AMMOUCHE est docteur en sciences de l’information et de la communication de la Sorbonne Nouvelle. Son travail porte sur l’herméneutique ludique et les recherches d’informations et de sens dans les jeux vidéo.

Alexis BLANCHET est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Sorbonne Nouvelle. Il écrit sur l’histoire économique et culturelle des jeux vidéo.

Björn-Olav DOZO est chargé de cours en humanités numériques et cultures vidéoludiques à l’université de Liège. Il travaille sur les cultures populaires, notamment les jeux vidéo.

Mathieu TRICLOT est maître de conférences en philosophie des techniques à l’UTBM. Ses recherches portent sur l’histoire de l’informatique, la cybernétique et les jeux vidéo.

-

par Côme MARTIN

Cet ouvrage se propose d’examiner des oeuvres, romans, bandes dessinées et récits numériques, qui déploient des stratégies multimodales innovantes et complexes dans la construction de leur narration, en postulant qu’elles peuvent mettre en difficulté leur lectorat et amener à les lire à la limite de ses habitudes. Les récits multimodaux contemporains étudiés en ces pages vont ainsi aller à l’encontre de l’horizon d’attente de leur lectorat et faire de l’acte de lecture, habituellement irréfléchi, un processus actif et volontaire. Lire ces oeuvres multimodales à la limite de ses habitudes, c’est les considérer sous tous les angles et les approcher comme démonstrations les plus évidentes que l’aspect visuel d’un livre, dans sa totalité, repose sur un certain nombre de conventions désormais invisibles car assimilées par le lectorat. Parce que de tels dispositifs bouleversent nos habitudes de lecture, on ne peut les ignorer : ils amènent des anomalies ou des déviations invitant à être interrogées, analysées, explorées. C’est la feuille de route que se propose, modestement, cet ouvrage : à travers des oeuvres inhabituelles, dans tous les sens du terme, mettre en lumière différents aspects matériels et esthétiques du récit littéraire et graphique que l’on aurait tendance à tenir pour acquis.

Côme MARTIN est docteur en littérature contemporaine américaine ; il travaille sur les relations entre texte et image et sur les formes matérielles du livre, aussi bien en bande dessinée qu’au sein du roman.

-

avec une introduction grammaticale et une liste des mots présentés selon le classificateur sémantique par Jean WINAND et Alessandro STELLA avec la collaboration de Laurence NEVEN Présentation du volume

À côté des dictionnaires généraux qui embrassent plusieurs états de la langue égyptienne, comme le classique Wörterbuch der ägyptischen Sprache d’Erman et Grapow ou le Großes Handwörterbuch de Hannig, on déplore l’absence d’outils modernes dont le premier public sont les étudiants qui commencent l’étude de la langue égyptienne.

Le volume qui est présenté ici est un lexique moyen égyptien – français. Son but avoué est d’abord de rendre service aux étudiants qui entament un premier cycle d’étude en moyen égyptien. Ce n’est donc pas un dictionnaire scientifique de référence. Son ambition est limitée : d’abord par le nombre de mots retenus (env. 2500), ensuite par le nombre restreint de renseignements qu’il contient. Le lecteur trouvera pour chaque mot une graphie, jugée la plus représentative, la transcription, l’appartenance à une classe de mots, et une traduction standard. On retiendra toutefois deux innovations majeures : d’abord, le regroupement des mots en fonction de la racine ; ensuite, une liste des mots classés en fonction du classificateur sémantique.

Le corpus considéré est, en gros, l’égyptien classique (textes littéraires et textes d’affichage) et le moyen égyptien (textes de la pratique). L’ère chronologique couverte va de la Première Période Intermédiaire jusqu’à la xviiie dynastie. En préambule, le lecteur trouvera une présentation générale, volontairement réduite, de l’écriture hiéroglyphique, de l’histoire de la langue égyptienne, de la formation des mots, et un aperçu synthétique de la grammaire de l’égyptien classique.

Notice des auteurs

Jean WINAND est professeur ordinaire à l’Université de Liège et Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres. Ses domaines de recherche sont la langue et la philologie de l’Égypte ancienne. Il a publié, entre autres, Études de néo-égyptien. La morphologie verbale (1992), Grammaire raisonnée de l’Égyptien classique (1999, avec Michel Malaise), Temps et Aspect en égyptien. Pour une approche sémantique (2006).

Alessandro STELLA est doctorant à l’Université de Liège, où il étudie les verbes de perception visuelle en égyptien ancien selon une perspective diachronique. Ses domaines de recherche sont la lexicologie, la lexicographie, la sémantique lexicale et la philologie.

-

Traduction et illustrations de René Bour présentées par Justine Houyaux Depuis leur première parution en 1865, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles ont été analysées au prisme de tous les champs de recherches, de la narratologie à la psychanalyse, en passant par la philologie ; elles ont également donné leur nom à une condition neurologique et ont servi d’allégorie à la physique quantique. Elles ont été adaptées, déconstruites, reconstruites, passées à la moulinette du postmodernisme, de la science-fiction, et de la parodie — et surtout, elles ont été traduites, retraduites, illustrées, et réillustrées. La « traductillustration » qui nous occupe est unique : son traducteur, René Bour (1908–1934), en a également livré les illustrations, dans une poussée créative simultanée et symbiotique. Disparu à l’âge de vingt-cinq ans, René Bour était jusqu’à il y a peu une énigme. Son Alice, publiée à titre posthume en 1937, était malheureusement devenue une curiosité que l’on ne pouvait plus se procurer que chez les vendeurs de livres anciens ; la voici aujourd’hui présentée dans une nouvelle édition accompagnée d’un appareil critique inédit en trois parties. Le premier volet s’intéresse aux premières traductions d’Alice de 1869 à l’entre-deux-guerres et à son adoption par les surréalistes. L’essai dédié à René Bour s’attache à lever une partie du mystère sur son histoire et à remettre son remarquable héritage artistique à la place qui lui revient dans l’histoire non seulement de la réception française de Lewis Carroll, mais aussi dans celles de la traduction et de l’illustration. Enfin, la troisième partie propose des pistes de réflexions sur le texte lui-même, lesquelles se prolongent dans les annotations qui apparaissent au fil des pages. Le texte de Bour est fantaisiste, jubilatoire ; parfois, aussi, un peu précieux, mais on le lui pardonnera au regard de sa créativité, et du bonheur procuré par les inventions graphiques qui l’accompagnent. L’innovation dont fait preuve René Bour dans son entreprise carrollienne est d’autant plus saillante qu’elle nous propose en filigrane un aperçu de l’espace liminal entre le rôle du traducteur et celui de l’illustrateur, qui se penchent sur un texte où mots et images se répondent, et où les deux rôles sont en l’occurrence endossés par un seul et même artiste.

-

par Elena MAN-ESTIER Table des matières Introduction Présentation générale de l’étude Ours vu et ours perçu : les clés d’identification Réalisme de la représentation Contexte de la représentation Conclusion Bibliographie Annexes Planches hors texte CD-ROM reprenant le catalogue

-

Actes du colloque du 2-3-4 juin 2016 à l’université de Paris Nanterre

par Vincent LAISNEY (dir.)

Les Souvenirs littéraires se différencient des Mémoires historiques par la matière traitée (les écrivains et leur microcosme) et la période couverte (1850-1950). Un auteur relate en témoin ce qu’il a vu et entendu au sein du milieu littéraire qu’il fréquentait jadis : tels sont les paramètres les plus apparents de ce qui constitue un genre à part entière, dont la valeur n’est pas que documentaire. Au-delà des anecdotes qu’il procure, le corpus très abondant de ces Souvenirs intéresse en effet aussi bien l’histoire et la sociologie de la littérature que l’analyse des figurations de la vie littéraire. Le présent ouvrage s’emploie à cerner la poétique particulière de ce genre à partir d’un large éventail de témoignages sur le romantisme, le Parnasse, le naturalisme, le symbolisme et le surréalisme. Il rassemble à cet effet — débats compris — les actes d’un colloque qui s’est tenu en 2016 à l’Université de Paris Nanterre. Contributions et interventions de Jean-Pierre Bertrand, Patrick Besnier, Laurence Campa, Antoine Compagnon, Pierre-Jean Dufief, Pascal Durand, Luc Fraisse, Adrien Frenay, Emmanuel Giraud, Anthony Glinoer, Jean-Marc Hovasse, Martine Lavaud, Dominique Maingueneau, Michel Murat, Alain Pagès, Antoine Piantoni, Jean-Michel Pottier, Thierry Poyet, Corinne Saminadayar-Perrin, Tiphaine Samoyault, Julien Schuh, Yoan Vérilhac, David Vrydaghs, Damien Zanone.

Vincent LAISNEY est maître de conférences à l’Université de Paris Nanterre. Spécialiste des sociabilités littéraires au xixe siècle, il est l’auteur, entre autres ouvrages, de L’Âge des cénacles (avec A. Glinoer, Paris, Fayard, 2013) et d’un essai sur la lecture à voix haute en petit comité : En lisant en écoutant (Bruxelles, Impressions Nouvelles, 2017).

-

nouveaux sites, nouvelles données, nouvelles lectures / Gravettian societies in North-western Europe: new sites, new data, new readings Actes du colloque international « Le Nord-Ouest européen au Gravettien : apports des travaux récents à la compréhension des sociétés et de leurs environnements » (Université de Liège, 12-13 avril 2018) Olivier Touzé, Nejma Goutas, Hélène Salomon, Pierre Noiret (dirs)

Cet ouvrage fait suite au colloque intitulé Le Nord-Ouest européen au Gravettien : apports des travaux récents à la compréhension des sociétés et de leurs environnements, organisé à l’Université de Liège en 2018. Ce colloque avait pour objectif de dresser le bilan des données accumulées au cours des vingt dernières années sur les communautés de chasseurs-collecteurs gravettiennes qui, au cœur du dernier Pléniglaciaire, ont occupé l’Europe nord-occidentale et ses marges méridionales (Bourgogne-Franche-Comté, nord de l’Aquitaine).

À cette fin, différents acteurs de la recherche se sont retrouvés pour informer et débattre des sites récemment découverts, des fouilles en cours et des analyses menées sur d’« anciennes » collections. Ces différents travaux renouvellent en profondeur notre perception des populations gravettiennes du Nord-Ouest européen, historiquement méconnues du fait d’une documentation qui est longtemps restée disparate et très inégale sur le plan qualitatif. Les vestiges laissés par ces populations sont ainsi replacés progressivement au sein des grands débats qui animent les recherches actuelles sur ce qu’il est d’usage d’appeler le « Gravettien ».

La première partie de l’ouvrage restitue la diversité des comportements techno-économiques et « symboliques » des groupes gravettiens nord-occidentaux telle que celle-ci peut être appréhendée à l’heure actuelle. Y sont abordées les questions d’acquisition, de circulation et d’exploitation des matières premières d’origine animale (fossiles et nonfossiles) et minérales, mais aussi certaines structures rarement documentées dans ce contexte d’étude (aires de combustion).

La deuxième partie dresse un état des lieux des fouilles en cours ou récemment achevées de plusieurs gisements au sein de l’aire géographique considérée. Ces gisements livrent quantité d’informations nouvelles et se trouvent naturellement en première ligne de la dynamique de recherche actuelle.

Enfin, la troisième partie présente différents points de vue sur le Gravettien. Civilisation paneuropéenne, culture mosaïque mêlant traits communs et spécificités régionales… ou simple étiquette réificatrice ? Le débat reste ouvert au sujet de la principale entité du Paléolithique supérieur européen. -

par Cyrille BILLARD, Mark GUILLON & Guy VERRON (dirs) Table des matières Liste des auteurs Préambule Introduction Première partie – Le contexte général de l’étude Chapitre 1 – Contexte géographique et archéologique (C. Billard) Le cadre géographique et géologique Le contexte archéologique Les sépultures collectives de la basse vallée de la Seine à la fin du Néolithique La chronologie de la fin du Néolithique à la confluence Seine-Eure Chapitre 2 – Problématiques générales et objectifs (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Chronologie Évolution architecturale et évolution des pratiques funéraires Biologie et recrutement des populations inhumées Statut des différents sites sépulcraux, modalités des échanges mobiliers Le phénomène campaniforme Chapitre 3 – Méthodes d’étude d’un ensemble de sépultures collectives (M. Guillon, C. Billard, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, C. Tirran & G. Verron) Archéologie funéraire et analyse des vestiges osseux Méthodes de fouille, enregistrement de terrain Enregistrement et traitement de l’information Dénombrement et biologie des populations inhumées Étude du fonctionnement des dépôts sépulcraux Paléopathologie Méthodes d’analyse comparative des données biologiques Le mobilier funéraire Une intégration des données biologiques et culturelles est-elle possible ? Deuxième partie – Étude monographique des sépultures collectives néolithiques de Val-de-Reuil et Porte-Joie Chapitre 1 – La sépulture collective de Porte-Joie « Sépulture 1 » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, F. Sunder, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Une sépulture de l’âge du Bronze final Influence de la Sépulture 1 sur l’organisation de l’occupation à l’âge du Fer Bilan Chapitre 2 – La sépulture collective de Porte-Joie « Fosse XIV » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques L’âge du Bronze – les âges du Fer La période gallo-romaine Le haut Moyen Âge Le Moyen Âge et la période moderne Remaniements du mégalithe Bilan Chapitre 3 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Les Varennes » (C. Billard, R.-M. Arbogast, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Chapitre 4 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Beausoleil 3 » (C. Billard, M. Guillon & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Le monument au cours de la protohistoire récente Les sépultures du haut Moyen Âge Les 2 fossés Une fréquentation médiévale et moderne du site Bilan Chapitre 5 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « La Butte Saint-Cyr » (C. Billard, M. Guillon, S. Piera & C. Tirran, avec les contributions de R.-M. Arbogast, S. Bailon, F. Carré, G. Léon, F. Leugé & F. Sunder) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Stratigraphie et architecture : première esquisse Mobilier funéraire et chronologie Les dépôts sépulcraux Première approche du recrutement : décompte et Nombre Minimal d’Individus (N.M.I.) Les liaisons osseuses La conservation des restes dentaires et crâniens Représentation des ossements dans les structures des phases 1 et 2 Les restes de faune : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles) (R.-M. Arbogast, S. Bailon & F. Leugé) Bilan sur la dynamique des dépôts Les occupations historiques : chronologie détaillée des perturbations (F. Carré) Un remaniement durant l’Antiquité ? Rôle et transformations de la sépulture collective durant le haut Moyen Âge Après le XIVe s Bilan Troisième partie – Les sépultures collectives de Val-de-Reuil et Porte-Joie : synthèse générale Chapitre 1 – Topographie et organisation générale des monuments (C. Billard & G. Verron) Chapitre 2 – Les caractères architecturaux et le fonctionnement funéraire (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder, C.Tirran & G.Verron) Chapitre 3 – Le mobilier funéraire (C. Billard, G. Querré, L. Salanova & G. Verron, avec la collaboration de R.-M. Arbogast, J.-R. Bourhis, J. L’Helgouac’h†, C.-T. Leroux & C. Du Gardin) Approche globale du mobilier Les grandes catégories Caractères généraux du mobilier : techniques, formes, éléments de comparaison, datation Composition de l’assemblage funéraire, position chronologique, comparaisons culturelles Les matériaux utilisés Approche comparative inter-sites Comparaisons des mobiliers L’évolution des pratiques funéraires du point de vue des dépôts mobiliers La répartition des mobiliers funéraires Datations radiocarbones et bilan sur la chronologie des dépôts mobiliers Datations radiocarbones Conséquences sur les modalités d’utilisation des caveaux après le Néolithique récent Bilan général sur les dépôts mobiliers Le mobilier en tant que marqueur de différences économiques ou sociales Le mobilier en tant que témoin d’une individualisation des dépôts funéraires Le statut du mobilier campaniforme : les relations entre les sépultures collectives et les autres sites campaniformes contemporains de la Boucle du Vaudreuil Les productions céramiques : relations entre le mobilier des sépultures et le mobilier des habitats Discussion Chapitre 4 – Les populations inhumées : recrutement et biologie (M. Guillon, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, F. Sunder, C. Tirran & C. Billard) Recrutement et démographie Les caractères discrets Exploitation statistique des données osseuses Les données paléopathologiques : apports et limites (M. Sansilbano-Collilieux) Paléopathologie dentaire Pathologie osseuse Chapitre 5 – L’apport des études de faune (R.-M. Arbogast) Chapitre 6 – La place des monuments dans l’environnement post-néolithique (F. Carré & C. Treffort, avec la collaboration de C. Billard, M. Guillon & G. Verron) L’âge du Bronze : une pérennité de certains espaces funéraires ? L’âge du Fer : un ancrage spatial en fonction des sépultures collectives ? L’Antiquité : des traces diffuses La période mérovingienne : impact des monuments néolithiques sur l’implantation des espaces funéraires La fin de la période mérovingienne : lien entre le mégalithe de la Butte Saint-Cyr et l’église Sainte-Cécile La période carolingienne : récupération de blocs du monument de la Butte Saint-Cyr pour des travaux dans l’église Une chronologie de la disparition des mégalithes Chapitre 7 – Bilan synthétique Variabilité par champs d’étude Le champ chronologique Le champ de l’architecture et des gestes funéraires Le champ du recrutement de la population inhumée Le champ des modes de vie Approche de la variabilité multi-champs : quelles sépultures, pour quel groupe social, pour quel territoire ? Le groupe humain dans son territoire et sa représentativité Variabilité du projet architectural Des monuments évolutifs Variabilité du statut À quelle entité sociale ont pu se rattacher les différents caveaux ? Conclusion Bibliographie générale Annexes Résumé Summary

-

par Francesco MASSA et Nicole BELAYCHE (éds)

Les pratiques et les discours philosophiques sous l’empire romain ont été largement inspirés par le langage des cultes à mystères. Depuis la période grecque classique, la pensée philosophique antique a assimilé et réélaboré la terminologie de ces cultes afin d’exprimer l’accès au savoir philosophique, le parcours de la connaissance et l’acquisition d’une « révélation » réservée aux seuls initiés. Au fil des siècles, le langage platonicien, pétri de références aux cultes à mystères, devient le socle commun de la plupart des lettrés, quelle que soit leur appartenance religieuse, païenne ou chrétienne. Dans une approche d’histoire des religions, la réflexion sur les catégories et leurs usages, tant dans les sources que dans l’historiographie, est inséparable de la construction de la discipline elle-même. Quel est dès lors l’impact de l’historiographie dans l’appréciation des rapports entre cultes à mystères et philosophie ? Ensuite, dans quelle mesure les discours et pratiques philosophiques ont-ils été nourris par le lexique mystérique et par les rituels de ces cultes ? Des textes réputés avoir partie liée avec les mystères, mais passablement négligés jusqu’ici, sont scrutés en détail – les fragments de Numénius, les Oracles Chaldaïques et plus généralement les expressions respectives des écoles philosophiques. Inversement, des pratiques rituelles mystériques sont susceptibles de révéler l’influence des réflexions philosophiques. Au fil des études, ce volume interroge la relation entre cultes à mystères et philosophies selon une double perspective, émique et étique, la seule qui puisse fournir des éclaircissements sur ce problème.

Francesco MASSA est Professeur assistant à l’Université de Fribourg où il dirige un projet de recherche sur « La compétition religieuse dans l’Antiquité tardive », financé par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique. Il est notamment l’auteur de Tra la vigna e la croce. Dioniso nei discorsi letterari e figurativi cristiani (II-IV sec.).

Nicole BELAYCHE est Directeure d’études (Pr.) émérite à l’École Pratique des Hautes Études (Sciences religieuses), PSL Paris. Ses recherches portent principalement sur les cultes païens, leurs rituels, et leurs dynamiques dans l’empire romain oriental – notamment dans des contextes de cohabitations et interactions religieuses. Elle a dirigé avec Francesco Massa un programme de recherche sur les mystères et vient de coéditer Mystery Cults in Visual Representation in Graeco-Roman Antiquity (Brill, 2021).

-

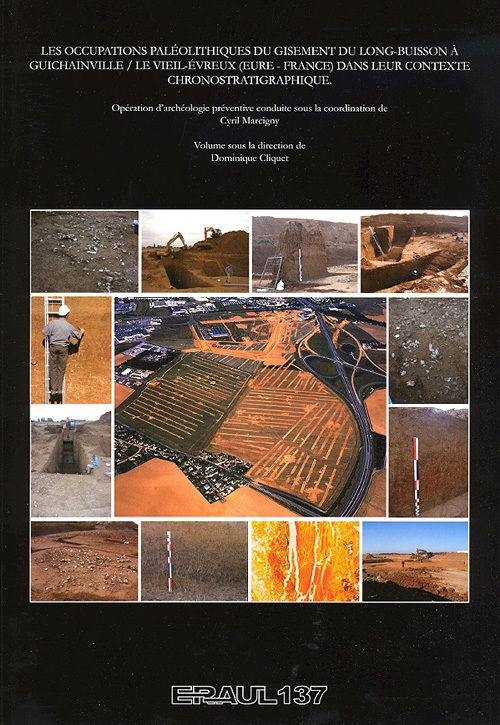

Le Vieil-Évreux (Eure – France) dans leur contexte chronostratigraphique

par Dominique CLIQUET (dir.)

Table des matières

Avant-propos | P. Depaepe et M. Otte Préface | J. Jaubert Introduction : Les fouilles du Long Buisson : un chantier – The site of Le Long Buisson : the excavations | C. Marcigny avec la collaboration de B. Aubry, V. Carpentier, D. Giazzon, G. Guillier, S. Hinguant, C. Hugot, H. Lepaumier et C. Lourdeau Déroulement de l’opération Les résultats Chapitre 1 : Le Paléolithique et l’épipaléolithique dans la région d’évreux : bilan des connaissances et apports de la fouille du site du Long-Buisson – The Palaeolithic and Epipalaeolithic of the region of Évreux: a review of the earlier evidence and the results of excavations on the site of Le Long-Buisson | D. Cliquet, B. Aubry, B. Huet, S. Bourdin-Launay & N. Roudié • Le Paléolithique et l’Épipaléolithique de la région d’Évreux : révision des collections du Musée d’Évreux, des séries Bordes et travaux récents • L’apport des travaux récents à la connaissance des occupations paléolithiques de la région d’Évreux • Un diagnostic conduit sur Le Long-Buisson I, tranchées 201 et 202 : artefacts et phénomènes périglaciaires • Le site du Long-Buisson à Guichainville / Le Vieil-Évreux (Eure) : quand la fouille de vestiges protohistoriques et historiques révèlent des occupations paléolithiques Chapitre 2 : Étude des remplissages tertiaires et quaternaires des dolines du plateau crayeux karstifié du Long-Buisson à Guichainville / Le Vieil-Évreux (Eure) : chronostratigraphie des niveaux anthropiques – The study of tertiary and quaternary sediments in sinkholes on the karstified chalk plateau of Le Long-Buisson to Guichainville /Le Vieil-Évreux (Eure): chronostratigraphy in the levels with evidence of human activity | J.-P. Lautridou (†), D. Cliquet, J.-L. Schwenninger & S. Coutard • Le cadre géologique et géomorphologique • Le Long-Buisson I • Le Long-Buisson I : essai d’interprétation. • Les sites du Long-Buisson II et III • Synthèse chronostratigraphique Chapitre 3 : Des occupations du Pléistocène moyen au Long-Buisson – Middle Pleistocene occupation remains in Le Long-Buisson | D. Cliquet • Le Long-Buisson I, Zone 6 : des artefacts du Pléistocène moyen, associés au palésol Iville V (coupe 1, couches 4-5) • Au Long-Buisson I, Zone 5 : une occupation de la fin du Pléistocène moyen, associée aux « limons jaunes » saaliens (deuxième doline, coupes 3, 3bis, 6, 7 & 7 bis) Chapitre 4 : Les assemblages lithiques associés au cailloutis du début du Dernier Glaciaire du site du Long-Buisson – The lithic assemblages associated with gravels of the Early Weichselian on site of Le Long-Buisson | B. Huet, D. Cliquet et S. Bourdin-Launay • Le Long-Buisson I, Zone 6 : la « série blanche”, un assemblage lithique associé au cailloutis de base weichselien, vraisemblablement rapportable au Pléistocène moyen • Long-Buisson I, Zones 5 et 6 : la « série maron », des artefacts collectés dans le cailloutis du début du Dernier Glaciaire • Le Long-Buisson II, Zone Heb. et villa gallo-romaine : les vestiges collectés dans le cailloutis du début du Dernier Glaciaire et dans les structures en creux des périodes historiques • Contexte des découvertes • Les vestiges paléolithiques • Résultats synthétiques de l’étude Chapitre 5 : L’assemblage lithique associé aux » sols noirs » du Début du Dernier Glaciaire : le Long-Buisson I, Zone 5 – Deuxième doline, coupes 9 & 9 bis, horizon 4 – The lithic assemblage associated with the black soils of the Early Weichselian: Le Long-Buisson I, Zone 5 – second sinkhole, sections 9 and 0bis, horizon 4 | D. Cliquet Chapitre 6 : Valeur et signification techno-typologique des assemblages lithiques du Long-Buisson et répartition spatiale des vestiges – Representativeness and significance of techno – typological lithic assemblages of Le Long-Buisson and the spatial distribution of remains on the site | D. Cliquet et B. Huet • Influence de la matière première sur les processus de mise en œuvre • Approche comparative des » séries blanches » des zones 5 et 6 • Approche comparative des » séries blanches » et de la « série marron » • La série associée aux » limons noirs » du début Weichselien • Quelles affinités pour la série associée aux » limons noirs » ? • Conclusion partielle • Analyse spatiale des artefacts des zones 5 & 6 Conclusion : En guise de bilan … – Discussion of the results…. | D. Cliquet, J.-P. Lautridou (†), B. Huet, S. Bourdin-Launay et B. Aubry • Les occupations du Pléistocène • Nature et fonction des sites • Processus techniques et traditions culturelles • La fin du Pléistocène supérieur (Paléolithique supérieur final) • Pour conclure … • Annexe : Guichainville / Le vieil-Évreux – Long-Buisson: Luminescence dating report – Guichainville / Le vieil-Évreux – Long-Buisson : rapport des datations par luminescence • J.-L. Schwenninger • Comments on the interpretation of the results • The physical basis of luminescence dating • Sample preparation • Measurement procedures Appendix 1 : Details of radioactivity data and age calculations Appendix 2 : Dose rate determination Appendix 3 : Statistics and error calculation Bibliographie Résumés – Abstract Index des noms de lieux Liste des contributeurs

-

Le dynamisme d'une série de bande dessinée par Gert MEESTERS, Frédéric PAQUES, David VRYDAGHS (éds) Présentation volume

Né en 1938 sous le crayon de Rob-Vel, le personnage de Spirou, créé pour être l’emblème du journal éponyme, a marqué des générations de lecteurs et vécu quantité d’aventures grâce au concours de nombreux auteurs de bandes dessinées (Jijé, Franquin, Fournier, Tome & Janry, Yoann & Vehlmann et d’autres encore).

D’un dessinateur à l’autre, les personnages principaux des Aventures de Spirou et Fantasio restent immédiatement reconnaissables, mais leurs traits connaissent une labilité bien plus grande que la plupart des héros de la bande dessinée franco-belge. L’univers dans lequel ils évoluent se modifie également selon les époques, les dessinateurs et les scénaristes, comme changent aussi les techniques narratives.

C’est cette plasticité relative de la série que le groupe Acme a souhaité examiner dans ce volume. Sans exclure d’autres perspectives, la notion d’héritage a été placée au coeur de ses réflexions : à partir du moment où les éditions Dupuis ont racheté les droits du personnage à Rob-Vel, les auteurs ou groupes d’auteurs successifs ont pu développer plus librement un ton et un regard propres, tout en héritant de personnages, d’un univers ou encore d’un genre déjà présents. Certes, la contribution d’André Franquin a été décisive, mais les intervenants ultérieurs réinterprétèrent tout de même ce legs, avec plus ou moins de réussite et d’originalité. Ce sont ces réinterprétations différentes, toujours contraintes par les conventions d’une ligne éditoriale et d’une histoire, mais ouvertes aux innovations et aux apports des uns et des autres, qui confèrent à la série son dynamisme et son originalité dans la bande dessinée franco-belge.

Table des matières Dick Tomasovic, Spirou, une aventure du mouvement David Turgeon, Spirou et ses lecteurs David Vrydaghs, L'aventure en héritage Gert Meesters, L’auteur ou le temps : les évolutions stylistiques dans la série Spirou depuis sa création Olivier Odaert, La préhistoire de Spirou Frédéric Paques, Quand Jijé dessinait Spirou Benoît Glaude, Franquin dialoguiste de Spirou et Fantasio : entre la tradition de Jijé et l’innovation avec Greg Erwin Dejasse, Ce Spirou qui m’emmerde Mélanie Tasset, Entre Spirou et Lagaffe, à la croisée des chemins Clément Lemoine, D’un Z à l’autre Maud Hagelstein, Yves Chaland nous tend un piège. Tentatives Spirou Benoît Crucifix et Pedro Moura, L’Archive Spirou revisitée par Émile Bravo, Yann et Olivier Schwartz Laurent Demoulin, N comme cornichon: pas même un pastiche Notice des éditeurs Gert Meesters est maître de conférences de néerlandais à l’Université de Lille et publie sur la bande dessinée néerlandophone et francophone. Frédéric Paques est professeur d’histoire de la bande dessinée aux ESA Saint-Luc de Bruxelles et Liège. Il est également maître de conférence à l’Université de Liège. David Vrydaghs est professeur de théorie de la littérature et de littérature française contemporaine à l’Université de Namur. -

Vol. 4 : Les églises par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Vol. 3 : La villa gallo-romaine par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Vol. 2 : Le Vieux Marché par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Des milieux et des hommes Dominique Cliquet & Jean-Pierre Coutard

Après quarante années consacrées à l’étude des premiers peuplements de Normandie (Haute-Normandie, Basse-Normandie et îles anglo-normandes) et une vingtaine d’années de fonctionnement du projet collectif de recherche « Les Premiers Hommes en Normandie », nous devions procéder à la rédaction d’un bilan relatif aux occupations pléistocènes de « cette province ». Cet état de la recherche nécessite la rédaction, puis l’édition de plusieurs volumes visant à publier les résultats des études effectuées. Ce premier volume, consacré au cadre historique, environnemental et chronologique des occupations paléolithiques de Normandie (comprenant les ex-« Haute-Normandie » et « Basse-Normandie ») et des îles anglo-normandes, brosse les décors dans lesquels ont évolué les chasseurs — cueilleurs — collecteurs du Paléolithique et dans une moindre mesure du Mésolithique.

-

poésie visuelle, bande dessinée, graffitis par Sémir BADIR, Maria Giulia DONDERO, François PROVENZANO (dirs)

La sémiotique appelle syncrétisme une articulation entre deux systèmes de signes différents (par exemple, le verbal et le visuel) comme elle finit souvent par recevoir une dénomination socioculturelle homogène, notamment : la poésie visuelle, la bande dessinée, l’art urbain (ou street art). Le présent ouvrage entend proposer des outils d’analyse précis pour ce type de phénomènes, en convoquant tout particulièrement deux des développements les plus actuels de la théorie sémiotique : l’analyse énonciative et l’attention portée à la matérialité des discours. La première section ouvre la voie d’une sémiotique générale des syncrétismes, en rénovant les socles conceptuels de la sémiotique classique au profit d’une meilleure intégration des discours syncrétiques — loin de constituer des exceptions marginales, ceux-ci représentent en effet plutôt la norme de la fabrique culturelle du sens. La seconde section se décline en études de cas, groupées selon les trois grandes familles de syncrétismes envisagées. Chacun des cas soulève des questions interprétatives et méthodologiques qui se révèlent exemplaires des enjeux contemporains de l’analyse sémiotique : la prise en compte de l’expérience subjective de réception, y compris dans sa corporéité, l’articulation entre structure et histoire des formes, la place réservée aux dimensions institutionnelles et politiques des formes signifiantes dans l’espace public. L’ensemble offre un tableau riche et varié des apports de la sémiotique à ses disciplines voisines (histoire littéraire, études culturelles, études urbaines, analyse de la bande dessinée).

-

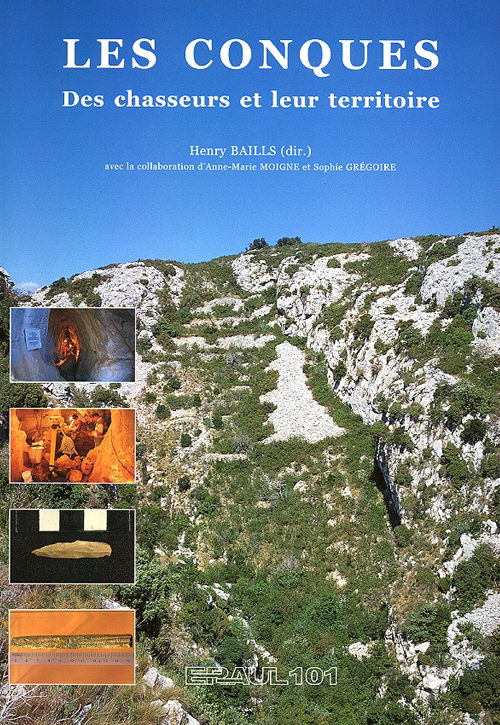

Des chasseurs et leur territoire par Henry BAILLS (dir.) avec la collaboration d’Anne-Marie MOIGNE et Sophie GREGOIRE Résumé indisponible.

-

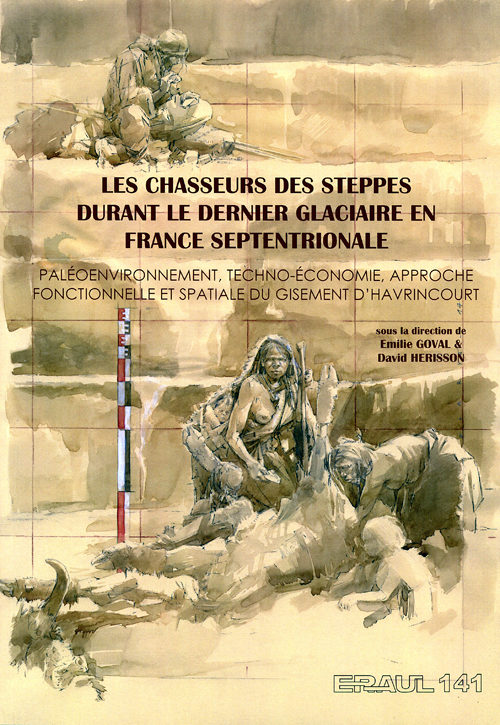

Paléoenvironnement, techno-économie, approche fonctionnelles et spatiale du gisement d’Havrincourt par Emilie GOVAL et David HÉRISSON (eds) Table des matières

Remerciements Avant-propos – D. CliquetAvant-propos – P. Depaepe Préface – M. Otte Chapitre 1. Présentation et méthodes d’étude – E. Goval, D. Hérisson, P. Antoine, S. Coutard, O. Moine, F. Lagroix, E. Claud, C. Font Chapitre 2. Stratigraphie, paléoenvironnements et chronostratigraphie – P. Antoine, G. Jamet, S. Coutard, O. Moine, G. Guerin, F. Lagroix, E. Schmidt, V. Robert, N. Debenham, S. Maszner, J.-J. Bahain, Q. Shao, C. Galguères, A.-M. Vibet, A. Philippe Chapitre 3. Taphonomie, biochronologie, paléoécololgie et présentation du cortège faunique – E. Gova, D. Hérison, P. Auguste, E. Claud Chapitre 4. Les occupations du Paléolithique moyen –E. Goval, D. Hérisson, E. Claud, P. Auguste, J.-L. Locht, L. Vallin, C. Font Chapitre 5. L’occupation du Paléolithique supérieur ancien –Cl. Paris, D. Hérisson, P. Auguste, E. Claud, C. Font, E. Goval Chapitre 6. Comportements des hommes et modes de vie au Pléistocène supérieur à Havrincourt – E. Goval, P. Auguste, D. Hérisson Bibliographie Résumé

-

Environnement, habitat et systèmes d’échange, Actes du colloque de Mayence (1991) par Anta MONTET-WHITE (dir.) Résumé indisponible.

-

Index verborum, Concordance, Relevés grammaticaux par Jean WINAND 1. Jean WINAND, Le voyage d'Ounamon. Index verborum, concordance, relevés grammaticaux, 1987. 2. Jean WINAND, Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale, 1992. 3. Pierre KOEMOTH, Osiris et les arbres. Contribution à l'étude des arbres sacrés de l'Égypte ancienne, 1994. 4. Juan Carlos MORENA GARCIA, Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au Moyen Empire, 1997. 5. Dimitri LABOURY, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique, 1998. 6. Michel MALAISE & Jean WINAND, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 7. Laurent BRICAULT, Isis, Dame des flots, 2006.

-

En hommage à Patricia Willson Céline LETAWE et Christine PAGNOULLE (dir.) Vouloir-Traduire, « translaturire », ce néologisme cher à Patricia Willson exprime l’élan qui anime son activité d’écriture et d’enseignement. Rédigés par des collègues, des ami·es et des disciples, les dix-neuf chapitres de ce volume illustrent cet engagement, directement ou par ricochet. Au centre du recueil, des traductions de trois textes tirés de Página impar nous font entendre (en anglais et en français) comment Patricia Willson conçoit la traduction. Toujours, en tout cas, engagée (l’espagnol dit « compromise ») dans le siècle. Les trois premiers chapitres du volume témoignent de ce qu’elle a réalisé à Buenos Aires. Les deux suivants proposent des réflexions traductologiques sur des situations impliquant des tensions politiques. Dans la seconde moitié du livre, chaque chapitre est relié à la traduction d’une œuvre. Tantôt il s’agit de commentaires sur une ou plusieurs traductions existantes, tantôt de traductions inédites. Certains combinent les deux, comme ce fascinant chapitre qui propose des extraits du journal d’un traducteur. Le dernier chapitre, traduction française d’un entretien avec un traducteur militant allemand, est à la fois un point d’orgue et une synthèse de ce qu’apporte le passage par la traduction. Céline LETAWE est docteure en Philosophie et Lettres et titulaire d’un DES en Traduction. Elle est enseignante-chercheuse à l’université de Liège, où elle enseigne la traduction allemand-français. Christine PAGNOULLE enseignait les littératures anglaises et la traduction à l’université de Liège. Elle reste active en tant que militante, critique littéraire, éditrice et traductrice. Elles sont membres du CIRTI, le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Traduction et en Interprétation.

-

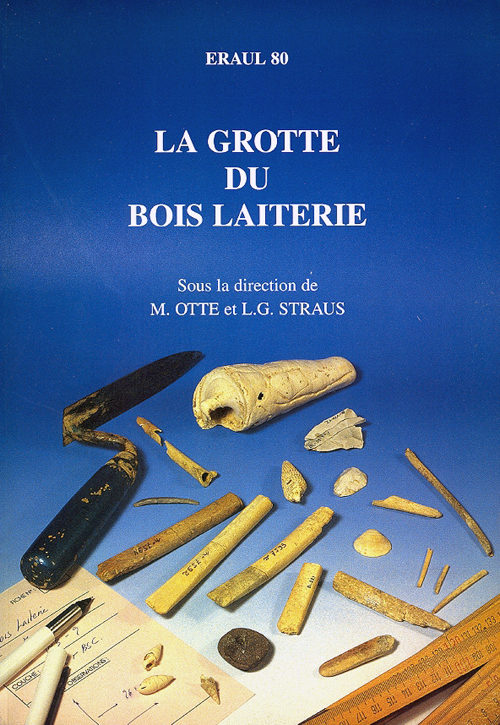

Résurrection d’un site classique en Wallonie par Marcel OTTE & Lawrence G. STRAUS (dir.) Résumé indisponible.

-

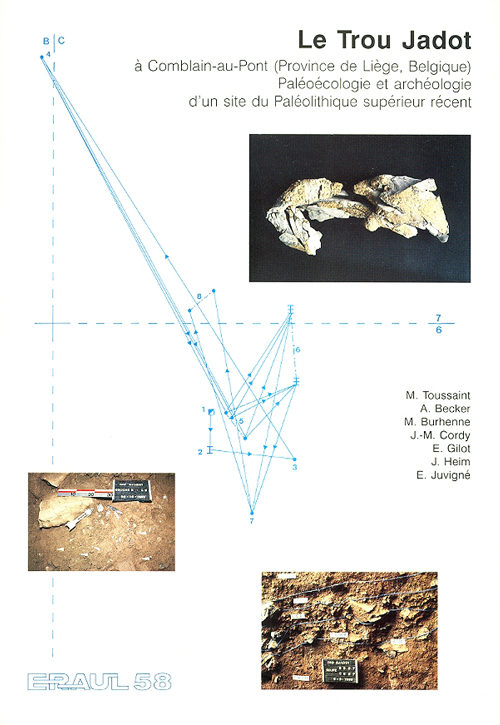

Paléoécologie et archéologie d’un site du Paléolithique supérieur récent par Michel TOUSSAINT et al. Résumé indisponible.

-

par Antoine DECHÊNE et Michel DELVILLE (dirs)

Ce livre s’attache à décrire un avatar singulier du roman policier d’Edgar Allan Poe à nos jours. Il en illustre la capacité d’intégrer des enjeux et considérations qui dépassent les méthodes et ambitions traditionnelles de la littérature policière eu égard, d’une part, à sa diversité et sa complexité formelle et culturelle, et, d’autre part, à l’extrême richesse de son réseau intertextuel. En envisageant un large corpus de textes littéraires, filmiques, théoriques ou encore philosophiques, cet ouvrage considère le développement du genre dans sa continuité et dans ses ruptures selon une perspective transmédiale et transdisciplinaire. Cette dernière semble particulièrement adaptée à l’étude d’un objet qui prend sa source dans la circulation et l’interpénétration des discours littéraire, esthétique et scientifique qui caractérisent les écrits de Poe, de ses premiers contes et nouvelles à Eurêka, œuvre ultime située aux confins de l’essai philosophique, du poème en prose et du traité cosmologique. Cette promiscuité générique et discursive fait du « thriller métaphysique » un champ de recherche transdisciplinaire par excellence. Comme son nom le laisse entendre, ce paragenre de la fiction policière apparaît comme un objet duel tiraillé entre le réel et l’idéel, le monde sensible et les espaces transcendantaux. Les textes réunis ici démontrent par ailleurs que le thriller métaphysique est ancré autant dans la représentation que dans la critique de la représentation : il pratique le plus souvent une approche autoréflexive tout en s’inscrivant dans un champ référentiel très vaste. À cet égard, ce livre n’a d’autre ambition que d’éclairer la généalogie complexe du thriller métaphysique et d’en élucider quelques cas exemplaires de la diversité des pratiques de création et de réception d’un genre aspirant au mystère de l’irrésolu et de l’inexplicable.

Antoine DECHÊNE est doctorant à l’Université de Liège au sein du département de langues et littératures modernes et du CIPA. Ses recherches portent sur la généalogie du récit policier dit « métaphysique ».

Michel DELVILLE est l’auteur de Crossroads Poetics (2013), Undoing Art (avec Mary Ann Caws, 2016), The Politics and Aesthetics of Hunger and Disgust (avec Andrew Norris, 2016) et de nombreux autres ouvrages consacrés aux études interdisciplinaires dans le domaine des sciences humaines.

-

Gestes, formes, sens

Par Valeria DE LUCAEst-il possible de « sémiotiser » la danse ? En quoi consisterait cette opération de la pensée ? Quelle serait la contribution que la sémiotique peut apporter aux savoirs chorégraphiques ? Cet ouvrage vise à répondre à ces questions à partir du cas d'une danse sociale, le tango argentin.

Le caractère sémiotique de la danse, à savoir sa capacité de produire et de stabiliser des configurations de sens spécifiques, s’est avéré problématique dans la tradition structurale aussi bien du point de vue théorique que méthodologique. Pourtant, en dépit de la qualité éphémère du geste dansant, la variété et les attestations de ses manifestations sémiotiques ne font nul doute. Le tango argentin est dans ce sens emblématique, car il se déploie sur plusieurs niveaux d’appréhension sémiotique: le corps dansant, des pratiques sociales, des institutions, des imaginaires culturels et identitaires.

Dans cette perspective, l’ouvrage analyse le tango argentin à partir de la constitution de l’acte de danse en ceci qu’il est indissociable de la pratique du bal. Ainsi, il propose une approche sémiogénétique du tango, qui tient compte de ses multiples niveaux de manifestation et de leur dynamique. Du point de vue méthodologique, l’imbrication des traditions post-structurales et morphogénétiques permet de concevoir un modèle plus général du geste dansant qui puisse s’appliquer à d’autres danses à vocation « pratique ». C’est ainsi qu’il faut comprendre la suite gestes, formes, sens: une trajectoire qui décrit la sémiose de ses phases de germination à sa stabilisation et sa transmission culturelle.

L’ouvrage est accompagné d’une annexe iconographique du fonds « Carlos Vega », ethnomusicologue argentin et pionnier d’une approche analytique du tango argentin basée sur la notion de « forme chorégraphique ». Les images issues de ce fonds sont inédites dans l’espace francophone européen.

Valeria De Luca est Maître de conférences en sciences du langage et sémiotique à l'Université de Limoges. Ses recherches portent sur les concepts de forme et de geste, et sur la dimension figurale de la signification, ainsi que sur des sujets à la frontière entre sémiotique, esthétique et écologie, telles que l’ambiance, la matérialité et la performance.

-

La réception internationale de la pensée de Pierre Bourdieu par Jacques DUBOIS, Pascal DURAND, Yves WINKIN (dirs)

La catégorie du symbolique joue un rôle central dans la pensée de Pierre Bourdieu. Elle a pourtant a été assez peu théorisée en tant que telle, alors que d’autres notions clés, comme celles d’habitus ou de champ, ont fait l’objet de reprises méthodiques et de commentaires minutieux. C’est à combler cette lacune que l’on s’emploie dans le présent ouvrage, en faisant valoir que le symbolique concentre la démarche du sociologue dans ce qu’elle a de plus singulier. Sociologues, philosophes, théoriciens du langage, spécialistes de la littérature ou des médias, les auteurs réunis ici procèdent à cette réévaluation sous trois aspects, qui correspondent à autant de champs de réflexion : anthropologie, culture et politique. Au-delà, c’est du rayonnement international de l’œuvre de Pierre Bourdieu qu’il s’agit de témoigner, et aussi de la diversité des objets qu’une même discipline de pensée continue de prendre en compte : de la gastronomie à la photographie, des littératures périphériques à l’art d’avant-garde, des politiques de contrôle social aux pratiques journalistiques. Le présent volume constitue une nouvelle édition des Actes du colloque qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 12 au 19 juillet 2001 avec la participation du sociologue, dont l’intervention est recueillie au sommaire. L’introduction générale en a été mise à jour afin de faire place aux développements apportés par celui-ci au concept de symbolique dans ses cours au Collège de France sur la genèse de l’État, publiés entre-temps. L’épilogue de l’ouvrage est assuré par l’écrivain Annie Ernaux.

-

par S. VASYLYEV, A. SINITSYN, M. OTTE (edit.)

Actes du colloque international de la 8e commission de l'UISPP, qui s'est tenu à Saint Petersbourg en 2016. Le Sungirien est décrit en tant que tradition culturelle du début du Paléolithique supérieur en Europe orientale, à travers son historiographie, sa chronologie, ses productions lithiques et en matières dures animales, ses traces d'habitat, ses ornements...

-

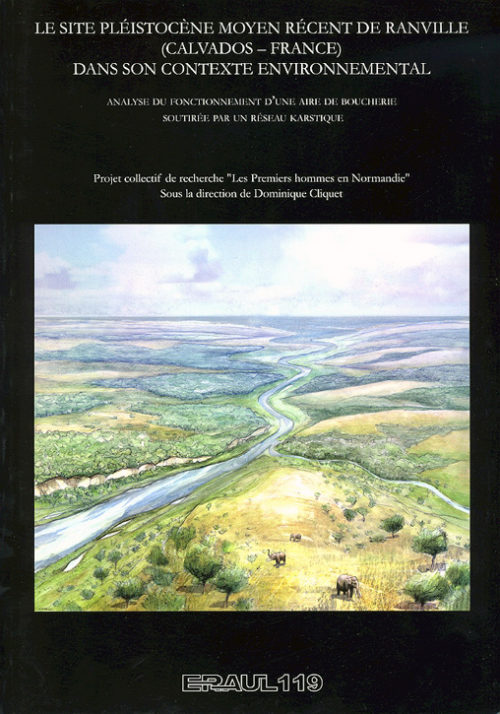

Analyse du fonctionnement d’une aire de boucherie soutirée par un réseau karstique par Dominique CLIQUET (dir.) Table des matières Avant-propos | Marcel Otte et François Fichet de Clairfontaine Préface | Yves Coppens Introduction Chapitre 1 : Présentation et découverte du site – Presentation and discovery of the site (Dominique Cliquet, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Situation et contexte géographique Découverte du site et déroulement de l’intervention Problématique et méthodologie Nature des vestiges Chapitre 2 : Géologie du site – Geology of the site (Olivier Dugué) Cadre géodynamique de l’Europe du nord-ouest au Jurassique moyen Le bassin sédimentaire jurassique normand Historique des études sur les terrains bathoniens du Bessin et de la Campagne de Caen La mise en place de la plate-forme carbonatée armoricaine bathonienne La carrière de Ranville Pour conclure … Chapitre 3 : Contexte géomorphologique du karst – Geomorphological context of the karst (Sylvie Coutard) Rappel du contexte géologique Les dépôts à galets à 43 m NGF Terrasses et karsts dans la vallée de l’Orne Description de la couverture quaternaire Évolution quaternaire du secteur de Ranville et lien avec le remplissage du karst Pour synthétiser… Chapitre 4 : Datation du remplissage du karst effectuée sur dents de mammifères fossiles par la méthode RPE / U-Th combinées – Dating of the karst fill using U-Th/ESR combined methods on fossil mammal teeth (Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères et Jean-Michel Dolo) La datation par combinaison des méthodes RPE et U-Th Application aux échantillons de Ranville Conclusion Chapitre 5 : Etude du karst – The karst study (Joël Rodet) Introduction Qu’est-ce que le karst, ses apports à l’archéologie Les phénomènes karstiques de Ranville Conclusion Chapitre 6 : Remplissage du karst – The karst fill (Dominique Cliquet) Etude taphonomique des artefacts lithiques et des vestiges de faune Qu’en est-il du phasage des évènements ? En guise de conclusion Chapitre 7 : La faune – Fauna (Patrick Auguste) Bref historique de l’état des connaissances sur les faunes mammaliennes pléistocènes en Normandie La faune de Ranville : identification et description des taxons Interprétations paléoécologiques et biochronologiques Analyse taphonomique de l’accumulation osseuse de Ranville L’Homme et l’animal à Ranville : acquisition et traitement des ressources animales Ranville : un gisement particulier ou bien un cas récurrent durant le Paléolithique ? Conclusions sur la faune de Ranville Chapitre 8 : Les industries lithiques – The lithic industries (Dominique Cliquet) Les matières premières Méthode d’étude La série « émoussée » ou ensemble A La série « fraîche » ou ensemble B Caractéristiques et signification typo-technologique de l’ensemble B Comparaison entre les ensembles A et B et les deux artefacts collectés en place dans la nappe alluviale L’ensemble B du site de Ranville dans le complexe technologique du Pléistocène moyen récent du Nord de la France Apports de l’étude du mobilier lithique à la détermination de la fonction du site Chapitre 9 : Contribution à l’approche des modes de vie au Pléistocène moyen récent en Europe septentrionale – A contribution to understanding behaviors during the late Middle Pleistocene in Northern Europe (Dominique Cliquet et Patrick Auguste) Constitution et évolution du site L’environnement du site : le milieu Nature et fonction du site Durée d’occupation et saisonnalité Pour une approche du fonctionnement d’un site au sein d’un territoire Qui est l’artisan du site de Ranville ? Planches hors texte Conclusion (Dominique Cliquet, Patrick Auguste, Joël Rodet, Sylvie Coutard, Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères,Jean-Michel Dolo, Olivier Dugué, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Bibliographie Résumés – Abstract Index Liste des auteurs

-

Dupin, Holmes, Peirce par Umberto ECO & Thomas A. SEBEOK (dirs)

Présentation du volume

Qu’y a-t-il de commun à l’investigation policière, l’histoire de l’art et la médecine ? Une méthodologie et plus encore un même modèle scientifique pourraient-ils opérer de façon transversale dans ces trois domaines ? L’ouvrage dirigé par Umberto Eco et Thomas A. Sebeok, paru en 1983 aux Presses Universitaires de l’Indiana et dont est proposée ici pour la première fois une traduction française, effectue un rapprochement fructueux de ces différents champs qui partagent le recours à l’enquête, elle-même fondée sur le prélèvement et l’analyse des indices. Ainsi, la formulation d’hypothèses ancrées dans un raisonnement que Charles Sanders Peirce nommait « abduction » nourrit-elle le spectre très large du paradigme indiciaire fournissant au chercheur des pistes sémiotiques fécondes qu’il aurait tort de ne pas suivre. Sur les traces de Dupin, Holmes et Peirce, les auteurs des différents textes rassemblés par Umberto Eco et Thomas A. Sebeok s’emparent des questions essentielles qui président à toute recherche, quelle qu’en soit la nature : l’historien de l’art, le médecin et le détective sont avant tout sémioticiens et au-delà, tout chercheur qui appréhende son objet d’étude comme une énigme à résoudre en découvrant et interprétant des indices. Cet ouvrage propose de confronter l’ensemble des pratiques investigatrices qui mettent en question les méthodes d’observation et d’analyse de l’enquêteur. Ces dernières se manifestent chez tout professionnel du signe, qu’il soit savant ou praticien, soucieux de s’interroger sur leur logique sous-jacente.

Notices des éditeurs

Umberto ECO fut, jusqu’en 2008, professeur de sémiotique à l’université de Bologne. Il est notamment l’auteur de La Production des signes, Lector in fabula, Sémiotique et philosophie du langage, Les Limites de l’interprétation.

Thomas A. SEBEOK (1920-2001) fut professeur de linguistique, sémiotique et anthropologie à l’université d’Indiana. Ses nombreuses publications comprennent la tétralogie sémiotique : Contribution to the Doctrine of Signs, The Sign & its Masters, The Play of Musement, et I Think I Am a Verb.

Traduit par Rémi Clot-Goudard, Estelle Diksa-Grand, Viviane Huys, Denis Vernant Préface de Jean-Marie Klinkenberg

-

par Archibald MICHIELS

Marbre et monuments n'ont qu'un moment, mes lignes ont charge de l'éternel. Ta place est ici, dans ma lumière, et non dans la pierre que le temps ronge de lichen et salit de poussière. Quand la guerre décapitera les statues, fouillera la maçonnerie, ni le fer ni le feu n'atteindront la mémoire où tu vis. Laissant derrière toi la mort et l'oubli, tu poursuivras ta route ; pour ce qu'il reste de vie à ce monde, les bouches et les yeux se rempliront de ta louange. Jusqu'au jour dernier, qui te verra te lever en ta personne, ta vie est ici ; ta demeure, le regard des amants.

À chacun son Shakespeare – les pièces sont nombreuses dans la demeure du Père. Je le lis dans la lignée de Catulle et Villon. Je lui vois le meilleur Donne comme successeur.

Archibald MICHIELS, né en 1951, est docteur en Philosophie et Lettres de l’université de Liège et l’auteur de divers recueils de poésie, parmi lesquels Veilleur, où en est la nuit ? (Éditinter, Soisy-sur-Seine, 2002).

-

par Valeri PETRIN Résumé indisponible.

-

Contribution à l’étude du Rubané du Nord-Ouest européen

par Anne HAUZEUR

L’occupation rubanée au Grand-Duché de Luxembourg se situe dans le bassin de la moyenne vallée de la Moselle et fait partie de la province stylistique du Rubané du Nord-Ouest. Les sites sont surtout installés sur la basse terrasse mosellane et sur le plateau du Gutland. Quatre d’entre eux ont été fouillés et ont révélé des occupations étalées sur l’ensemble du Rubané récent (IIa-IId), principalement au IIc-IId. Division interne bipartite et présence d’une tranchée de fondation caractérisent les maisons, essentiellement de plan rectangulaire. L’organisation interne des tierces apparaît souvent déstructurée. L’outillage lithique est en majorité importé de la région mosane et atteste de nombreux cycles de remploi. Il est dominé par les pièces esquillées et les armatures. Celles-ci sont souvent asymétriques ou latéralisée à gauche. Le style décoratif de la céramique s’apparente à celui du Rhin moyen, avec un développement de la technique pivotante au peigne à dent multiple et l’utilisation de la bande « vide » en angle associée à un motif annexe. Il témoigne aussi d’affinités avec le style de Leihgestern, la vallée du Neckar et très peu avec le nord du Rubané du Nord-Ouest et le Rubané du Sud-Ouest. De rares motifs décoratifs s’inspirant d’une thématique utilisée dans la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain ou dans le Hinkelstein, ainsi que quelques vases de la Céramique du Limbourg et de la céramique d’accompagnement, illustrent les relations avec les autres groupes et les cultures contemporaines.

The Linear Pottery Culture peopled the Great-Duchy of Luxembourg. It is situated in the Middle Mosel valley and forms a part of the North-West Linear Pottery Culture. The great majority of the settlements occurs on the lower terraces of the Mosel river and on the plateau of the Gutland. Four sites have been excavated and revealed assemblages belonging to the Late LPC (IIa-IId), mainly to IIc-IId. The internal bipartite division and the presence of a foundation trench feature the house plans, which are mostly rectangular. The inside organisation of the postholes’rows often appears deconstructed. The greater part of the imported lithic assemblages to the Mosel settlements evidence numerous cycles of reuse. Splinters and arrowheads points dominate. The latter are often either asymmetrical or retouched on their left lateral edge. The pottery decoration pertains to the Middle Rhine stylistic province. It is characterised by the increasing of the pivoting multiple teeth comb technique and the use of angular « empty » band in association with a secondary motif. It gives also evidence of affinities with the Leihgestern group, the Neckar valley, and very few parallels with the North of the North-West LPC and the South-West LPC. Some rare decoration motifs are inspired by characteristic patterns from the Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain culture or Hinkelstein. Yet, there are few pots that belong to the Limbourg Pottery and the « Begleitkeramik » illustrating relations with other contemporaneous groups and cultures.

-

Les industries lithiques dans le contexte culturel du Gravettien français par Bruno BOSSELIN Résumé indisponible.

-

(2e édition) par Lucien FRANÇOIS Préface de Nicolas Thirion

Le problème de la définition du droit, publié pour la première fois en 1978, constitue le premier ouvrage dans lequel Lucien François présente de manière systématique ses idées en matière de théorie du droit. Il s’attache plus particulièrement au problème central de la définition du droit et à son cortège d’interrogations relevant aussi bien de l’épistémologie que de la philosophie politique et juridique. Qu’est-ce que définir ? En quoi cette activité contribue-t-elle à améliorer la connaissance ? À quelles conditions la théorie du droit peut-elle prétendre à la scientificité ? Quelles spécificités distingueraient le phénomène juridique d’autres phénomènes de contrôle social ? Le droit est-il nécessairement rattaché à certaines valeurs morales ou, à l’inverse, est-il réductible à un simple rapport de pouvoir ? Suivant une méthode analytique rigoureuse, Lucien François propose une définition originale de la norme juridique, qui tranche par sa position juspositiviste radicale. La norme juridique, en tant que particule élémentaire du phénomène juridique, consiste selon lui en un voeu impératif assorti d’une pression, si besoin est, par menace de sanction. Sur cette base, l’auteur rend compte de phénomènes juridiques de plus en plus complexes, jusqu’à la notion d’État, en y englobant des ordres sociaux apparemment étrangers au droit dans l’opinion commune, tels que la famille, l’entreprise, l’organisation criminelle et même la simple relation qui unit un brigand au passant qu’il dévalise. Servi par un style classique teinté d’ironie, Le problème de la définition du droit mérite d’accéder au rang de classique de la théorie du droit.

Lucien FRANÇOIS est professeur émérite à l’université de Liège où il a enseigné la philosophie du droit et le droit du travail. Il a en outre été chef de cabinet du ministre de la justice Jean Gol (de 1981 à 1985), conseiller d’État (de 1985 à 1989) et juge à la Cour constitutionnelle de Belgique (de 1989 à 2004).

-

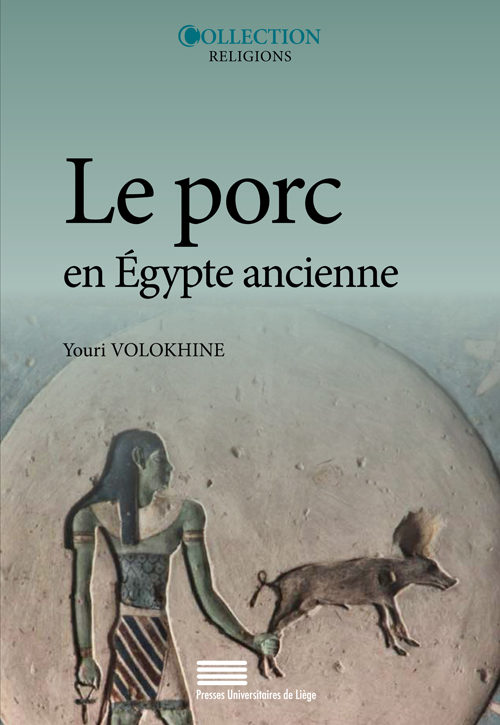

Mythes et histoire à l’origine des interdits alimentaires par Youri VOLOKHINE Présentation du volume

Pourquoi certaines cultures rejettent-elles la chair du porc ? Les Grecs se posaient déjà la question, qui n’a cessé de revenir au devant de la scène. Étudier le porc en Égypte ancienne est une manière de mettre cette problématique à l’épreuve. En effet, depuis que les Grecs s’y sont intéressés, l’Égypte pharaonique se retrouve dans ce débat anthropologique puisque le porc, dit-on, n’y aurait pas été vraiment en odeur de sainteté. Viande malsaine ? Animal infâme ? Bête « taboue » ? L’objet de ce livre est de comprendre ce discours et de voir sur quoi il se fonde, en offrant une approche historique et anthropologique du cochon en Égypte ancienne. Le portrait de l’animal au sein de la culture pharaonique émerge très contrasté d’une analyse qui permet de réfléchir à la genèse des interdits religieux, aux discours qui s’y rapportent et aux choix culturels et identitaires qu’ils véhiculent. Ce véritable « roman du cochon » entend ainsi contribuer à une anthropologie de l’alimentation, tout comme à une histoire des relations entre les hommes et les animaux.

Notice de l’auteur

Youri VOLOKHINE, historien des religions et égyptologue, est Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève (Sciences de l’Antiquité). Docteur ès Lettres (1998), il a été membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) au Caire. Il est l’auteur, notamment, de La frontalité dans l’iconographie de l’Égypte ancienne (2000). Ses recherches portent à la fois sur la religion de l’Égypte pharaonique et sur l’approche anthropologique des faits religieux.

-

Bilan quinquennal 2001-2006, U.I.S.P.P. Commission VIII (Réunion de Lisbonne, sept. 2006) par Pierre NOIRET (éd.) Table des matières

Le Paléolithique supérieur de Géorgie (2001-2005) | Medea Nioradzé L’état des recherches archéologiques sur le Paléolithique supérieur d’Ukraine (2002-2005) | Lioudmila Iakovleva & Igor Sapozhnikov Les recherches sur le Paléolithique supérieur en République Moldave pendant les années 2001-2005 | Ilie A. Borziac Recherches sur le Paléolithique supérieur de Roumanie. Bilan des années 2000-2005 | Vasile Chirica Research on the Upper Palaeolithic in Greece: 2001-2005 | Eugenia Adam Report on the state of art of Upper Palaeolithic in Hungary 2001-2005 | Viola T. Dobosi Research on the Upper Palaeolithic in Slovakia in 2001-2006 | L’ubomira Kaminská Le Paléolithique supérieur dans les Pays Tchèques: fouilles, opinions et publications dans les années 2001-2005 | Martin Oliva Les recherches sur le Paléolithique supérieur en Pologne entre 2002 et 2005 | Janusz K. Kozłowski Le Paléolithique supérieur en Allemagne méridionale (2001-2005) | Harald Floss Le Paléolithique supérieur de Belgique. Recherches 2001-2005 | Marcel Otte & Pierre Noiret Un dernier hiver à Pincevent. Les Magdaléniens du niveau IV0 | Aline Averbouh, Céline Bemilli, Sylvie Beyries, Olivier Bignon, Pierre Bodu, Grégory Debout, Gaëlle Dumarçay, Jim G. Enloe, Delphine Joly, Michèle Julien, Alexandre Lucquin, Ramiro J. March, Michel Orliac, Boris Valentin, Marian Vanhaeren Le gisement badegoulien de Oisy dans la Nièvre au sein du projet collectif de recherche: « Le Paléolithique supérieur ancien au centre et au sud du Bassin parisien » (Pierre Bodu, dir.) | Pierre Bodu Le Paléolithique supérieur de l’Aquitaine nord-occidentale. Bilan quinquennal (2000-2004) | Michel Lenoir Le Paléolithique supérieur des Pyrénées atlantiques au Languedoc méditerranéen (2002-2006) | François Bon & Dominique Sacchi Le Paléolithique supérieur dans la région alpino-padane et dans les Marches (1996-2005) | Alberto Broglio Recherches sur le Paléolithique supérieur en Italie centrale (1996-2005): Ligurie – Toscane – Latium – Abruzzes | Carlo Tozzi The Upper Paleolithic Record in the Asón River Basin, Eastern Cantabria (Spain): Research & Publications, 2000-2005 | Lawrence G. Straus, Manuel González Morales & Miguel A. Fano Martínez M.A. La recherche sur le Paléolithique supérieur dans le NE ibérique: la Catalogne (2001-2005) | Josep Ma Fullola I Pericot Le Paléolithique supérieur du Portugal (2001-2006) | Thierry Aubry & Nuno Ferreira Bicho

-

Bilan quinquennal 1991-1996, U.I.S.P.P.–Commission VIII (Réunion de Forlì, sept. 1996) par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

par Pierre NOIRET Table des matières Préface | Marcel Otte Remerciements Première partie | INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE Chapitre 1 | Présentation générale Chapitre 2 | Historique des recherches paléolithiques en Europe orientale Chapitre 3 | Cadre géographique Chapitre 4 | Cadre chronostratigraphique et paléo-environnemental Chapitre 5 | Cadre culturel Chapitre 6 | Méthodologie Deuxième partie | DOCUMENTATION Chapitre 1 | Mitoc-Malu Galben Chapitre 2 | Brynzeni I Chapitre 3 | Gordineşti I Chapitre 4 | Corpaci Chapitre 5 | Corpaci-Mâs Chapitre 6 | Ripiceni-Izvor Chapitre 7 | Ciuntu Chapitre 8 | Cotu-Miculinţi Chapitre 9 | Crasnaleuca-Stanişte Chapitre 10 | Molodova V Chapitre 11 | Korman IV Chapitre 12 | Babin I Chapitre 13 | Voronovitsa I Chapitre 14 | Cosăuţi Chapitre 15 | Climăuţi I Chapitre 16 | Climăuţi II Chapitre 17 | Raşkov VII Chapitre 18 | Bobuleşti VI Chapitre 19 | Ciutuleşti I Chapitre 20 | Kulychivka Chapitre 21 | Lipa VI Chapitre 22 | Liste des datations radiométriques Planches couleurs hors texte Troisième partie | ANALYSE Chapitre 1 | L’Aurignacien Chapitre 2 | Les ensembles « transitionnels » Chapitre 3 | Le Gravettien Chapitre 4 | L’épigravettien Chapitre 5 | Comparaisons inter-culturelles Chapitre 6 | Comparaisons inter-régionales Quatrième partie | SYNTHÈSE ET CONCLUSION Chapitre 1 | Synthèse paléo-historique Chapitre 2 | Conclusion Chapitre 3 | Résumé Chapitre 4 | Bibliographie Cinquième partie | ANNEXES Annexe 1 | Les espèces animales Annexe 2 | Aurignacien. Densités des NR et NMI pour les quatre espèces principales Annexe 3 | Aurignacien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 4 | Aurignacien. 2e ACF (validée) Annexe 5 | Ensemble « transitionnels ». 1e ACF (abandonnée) Annexe 6 | Ensemble « transitionnels ». 2e ACF (validée) Annexe 7 | Gravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 8 | Gravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 9 | Gravettien. 2e ACF (validée) Annexe 10 | Épigravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 11 | Épigravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 12 | Épigravettien. 2e ACF (validée)

-

par Michel TOUSSAINT, Kévin DI MODICA & Stéphane PIRSON (dirs) Table des matières Avant-propos | Michel Toussaint Première partie : Marguerite Ulrix-Closset, biographie et hommages Marguerite Ulrix-Closset, vie et oeuvre d’une préhistorienne liégeoise | Michel Toussaint et Kévin Di Modica Marguerite, la mèche au vent | Marcel Otte Lettre de reconnaissance d’un fouilleur à Madame Marguerite Ulrix-Closset | Onhan Tunca Mooie en dankbare herinneringen aan Marguerite Ulrix-Closset | Pierre M. Vermeersch Mine de rien ! Un exemple de filiation académique en archéologie | André Gob Marguerite Ulrix-Closset et les « Chercheurs de laWallonie », un demi-siècle de symbiose | Jules Haeck et Michel Toussaint Marguerite au « Musee de la Prehistoire en Wallonie » | Fernand Collin Marguerite Ulrix-Closset et le Rubané en Belgique | Anne Hauzeur L’enseignement de la Technique des fouilles a l’Université de Liège | Pierre Noiret Deux représentations de la grotte de Spy par le peintre Paul Delvaux | Gaetane Warzée Aspects lithiques des Moustériens en Belgique. Hommage à Madame Marguerite Ulrix- Closset | Marcel Otte Deuxième partie : Le Paléolithique moyen en Belgique, quatre décennies après la thèse de Marguerite Ulrix-Closset La documentation du Paléolithique moyen en Belgique aujourd’hui, état de la question | Kévin Di Modica Position chronostratigraphique des productions lithiques du Paléolithique ancien en Belgique : un état de la question | Stéphane Pirson et Kévin Di Modica Les Néandertaliens du Bassin mosan belge : bilan 2006-2011 | Michel Toussaint, Patrick Semal et Stéphane Pirson The Early Middle Palaeolithic of Belgium | Ann Van Baelen et Caroline Ryssaert Variabilité des systèmes d’acquisition et de production lithique en réponse à une mosaïque d’environnements contrastes dans le Paléolithique moyen de Belgique | Kévin Di Modica Regards sur le Paléolithique moyen de France septentrionale et de Belgique | Jean-Luc Locht et Pascal Depaepe Les productions bifaciales du Paléolithique moyen sur le territoire belge. Présentation d’industries entre deux mondes | Karen Ruebens et Kévin Di Modica Les pointes foliacées et les changements techniques autour de la transition du Paléolithique moyen au supérieur dans le Nord-Ouest de l’Europe | Damien Flas Tool Use and Hafting in theWestern European Middle Palaeolithic | Veerle Rots Troisième partie : Présentation des principaux sites paléolithiques fouillés depuis 1975 Le Paléolithique ancien de La Belle-Roche (Sprimont, province de Liège) | Jean-Marie Cordy Le Trou de l’Abîme à Couvin | Pierre Cattelain, Damien Flas, Rebecca Miller, Marcel Otte, Stéphane Pirson et Michel Toussaint La grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre ; prov. Namur) | Patrick Semal, Cécile Jungels, Kévin Di Modica, Damien Flas, Anne Hauzeur, Michel Toussaint, Stéphane Pirson, Gennady Khlopachev, Damien Pesesse, Elise Tartar, Isabelle Crèvecoeur, Hélène Rougier et Bruno Maureille La grotte Scladina : bilan 1971-2011 | Dominique Bonjean, Kévin Di Modica, Grégory Abrams, Stéphane Pirson et Marcel Otte Le Trou Al’Wesse : du Moustérien au Néolithique dans la vallee du Hoyoux | Rebecca Miller, Fernand Collin, Marcel Otte et John Stewart Les occupations moustériennes de la grotte Walou (Trooz) | Christelle Draily A Middle Palaeolithic site with small bifaces at Oosthoven−Heieinde (Northern Belgium) | Karen Ruebens et Philip Van Peer Le gisement paléolithique de la Sablière Gritten à Rocourt (province de Liège) | Paul Haesaerts, Kevin Di Modica et Stéphane Pirson Le gisement paléolithique de Remicourt−En Bia Flo I | Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Freddy Damblon, Paula Jardon Giner et Caroline Ryssaert Les sites du Mont Saint-Martin (Liège) | Pierre van der Sloot, Paul Haesaerts et Stéphane Pirson A diachronic perspective on the Palaeolithic occupations at Kesselt−Op de Schans | Ann Van Baelen, Jeanne-Marie Vroomans et Philip Van Peer The Middle Palaeolithic Open-air Sites at Veldwezelt−Hezerwater | Patrick M.M.A. Bringmans Le Paléolithique moyen en Belgique, essai de synthèse | Kévin Di Modica, Stéphane Pirson et Michel Toussaint

-

Les grands sites d’habitat préhistorique, évolution des cultures et des paysages par Béatrice SCHMIDER & Annie ROBLIN-JOUVE Table des matières Préface | Marcel Otte Avant-Propos Chapitre 1. Rappel de quelques données sur le cadre physique et naturel du Massif de Fontainebleau (Annie Roblin-Jouve) Le rebord du plateau de Beauce et la cuvette parisienne Dans les formations sédimentaires récentes L’originalité du relief tient aux sables et aux grès Le milieu naturel est tout aussi original L’eau manque Le podsol et la lande, l’originalité biologique Chapitre 2. L’histoire des recherches préhistoriques dans le Massif de Fontainebleau (Béatrice Schmider) La découverte du gisement du Beauregard, à Nemours Extension des prospections et découvertes nouvelles à partir de 1950 Dernières fouilles programmées Chapitre 3. Les grands habitats préhistoriques, en forêt de Fontainebleau, au Paléolithique supérieur (Béatrice Schmider) Répartition régionale Les principaux sites du Massif des Beauregards, à Nemours Le Cirque de la Patrie Le Beauregard Le Deuxième Redan Les Gros-Monts I Les sites préhistoriques autour de Montigny sur Loing Les découvertes anciennes Un gisement de référence : La Pente des Brosses Les sites préhistoriques du Bassin de l’Essonne et de l’Ouest du Massif de Fontainebleau Les habitats du Bassin de l’Essonne Les grottes ornées L’habitat solutréen de Saint-Sulpice de Favières Chapitre 4. Analyse des séquences stratigraphiques et contexte environnemental (Annie Roblin-Jouve) Les données du relief et des formations superficielles L’importance de l’érosion mécanique au cours du Quaternaire Les données de l’archéologie sur la fin des temps glaciaires Les séquences des principaux gisements Le plateau des Beauregards, la séquence la plus complète Le Cirque de La Patrie et le début de la séquence La Pente des Brosses, référence du Gravettien Saint-Sulpice de Favières, le seul gisement du Solutréen Chapitre 5. Chronologie de la fin des temps glaciaires dans le Massif de Fontainebleau et variations du couvert végétal (Annie Roblin-Jouve) Chronologie de la fin des temps glaciaires La mémoire effacée avant 25.000 ans Des oscillations rapides autour de 23.000 ans Le temps des sables éoliens L’établissement des sols au Postglaciaire L’évolution des paysages végétaux La forêt refuge vers 22.000 ans Lande et forêt au Tardiglaciaire La reconquête forestière et l’intervention humaine au Potsglaciaire Conclusion. Le Massif de Fontainebleau dans le cadre régional à la fin des temps glaciaires Bibliographie Résumé – Abstract

-

par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Images ludiques de Grèce ancienne Véronique DASEN

Des centaines de scènes de jeu animent les vases attiques et italiotes pendant près de deux siècles, du milieu du VIe siècle à la fin du IVe siècle av. J.-C. Cet univers ludique peuplé de guerriers, d’enfants, de jeunes filles et de garçons, révèle une grande variété d’activités — jeux de pions, de balle, du porteur, cerceau, toupie, balançoires et planches à bascules... — qui apportent un éclairage nouveau sur la dynamique de la société grecque archaïque et classique, ses normes, ses valeurs et son imaginaire. Les peintres utilisent les scènes de jeu de manière métaphorique pour parler de la jeunesse, de l’amour, des passages d’âge, du goût de la compétition et de la performance, avec une relation particulière à la chance et au risque.

Ce parcours dans les images ludiques débute à l’époque archaïque avec les plus anciennes représentations de jeu qui mettent en scène deux soldats, lourdement armés, qui se délassent à la guerre tout en manifestant leur complicité et leurs compétences stratégiques. Il se termine avec les divertissements d’enfants dans un cadre festif à la fin du Ve et au début du IVe siècle. Entre les deux se déploie la beauté physique des jeunes gens, s’entraînant à devenir les meilleurs au gymnase pour les garçons, tandis que l’adresse des filles vise à rendre propice un mariage sous le signe de l’émotion et de la joie.

Ce volume richement illustré est issu des recherches menées dans le cadre du projet ERC AdG Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity soutenu par le Conseil européen de la recherche.

Véronique Dasen est professeure d’archéologie classique à l’Université de Fribourg (CH) et rattachée au Centre AnHiMA, Paris (UMR 8210). Ses recherches portent sur l’anthropologie des images et la culture matérielle dans les mondes grec et romain.

-

Une civilisation paléolithique en Hongrie par Veronika GABORI-CSÁNK Résumé indisponible.

-

Essai palethnographique par Dominique CLIQUET Résumé indisponible.

-

par Ariane WEINBERGER

Ariane Weinberger est ethnologue et anthropologue culturel. Elle offre ici un travail très novateur et pionnier quant à l’interprétation des oeuvres d’art paléolithiques. Son essai propose un nouveau regard sur la production artistique du Paléolithique supérieur européen, en particulier les Vénus en ronde-bosse et l’art pariétal des grottes profondes. Elle tente d’apporter de nouvelles réponses à d’anciennes questions :

Quelle est la plus ancienne manifestation du contact avec le «Dessein majeur» ? Comment et dans quel contexte s’est-il produit ? Quelles en furent les répercussions ? Existe-t-il un lien entre l’apparition de l’art novateur de Sapiens et la disparition de Neandertal ? Quelle est la plus ancienne trace d’expérience transcendantale au-delà des simples croyances post-mortem ? Quel niveau de profondeur fut atteint et par quels moyens ? Sous quelle forme cette expérience se matérialisa-t-elle dans le monde ? Quelles significations eurent le Féminin, le Bestiaire et la Grotte elle-même ? Que nous apprend ce type d’art sur la forme mentale, le niveau de conscience, le système de valeurs, la spiritualité et le style de vie de nos ancêtres ? Comment peut-on expliquer la simultanéité de l’apparition d’un art si homogène sur un continent si vaste ? In fine, quelles seraient les conditions requises pour un nouveau saut de conscience de notre espèce ?

Ariane Weinberger is an ethnologist and cultural anthropologist. She offers here highly innovative and pioneering research concerning the interpretation of Palaeolithic works of art. Her essay propose a new look at artistic production in the European Upper Palaeolithic, in particular the Venus figurines in the round and parietal art in deep caves. She attempts to contribute new responses to old questions:

What is the earliest manifestation of contact with the «Major Purpose»? How and in what context was it produced? What were the repercussions? Is there a link between the appearance of the groundbreaking art of modern humans and the disappearance of Neanderthals? What is the earliest evidence for transcendental experience beyond simple post-mortem beliefs? What level of depth was reached and by what means? Under what form was this experience materialized in the world? What meanings were given to the Feminine, the Bestiary and the Cave itself? What do we learn from this kind of art on mental form, the level of consciousness, the value system, spirituality and style in the lives of our distant ancestors? How can we explain the simultaneity of the appearance of an art so uniform across a continent so vast? Ultimately, what are the conditions required for a new leap in consciousness in our species?

-

Histoire, langage, esthétique et politique d’une émotion plurielle

par Michel DELVILLE– Andrew NORRIS– Viktoria von HOFFMANN (dirs)