-

par VERMEULEN, Philippe (coord.) ; STOUTEN, Piet (coord.) ; van RAAMSDONK, Leo (coord.) ; de JONG, Jacob (coord.) ; JØRGENSEN, Jan Sten (coord.) ; PIERNA, Juan Antonio Fernández (coord.) ; BERBEN, Gilbert (coord.) et BAETEN, Vincent (coord.)

-

par FAURE, Guy (éd.) ; GASSELIN, Pierre (éd.) ; TRIOMPHE, Bernard (éd.) ; TEMPLE, Ludovic (éd.) ; HOCDÉ, Henri (éd.)

La recherche-action en partenariat combine production de connaissances, transformation des réalités sociales et renforcement des compétences individuelles et collectives. L'ouvrage donne les fondements de la recherche-action en partenariat en agriculture et des éléments pour mettre en pratique une telle démarche. Il souligne non seulement les questions théoriques mais aussi les questions pratiques que soulève ce triple objectif. L'ouvrage s'appuie sur un large éventail d'expériences dans l'agriculture des pays du Sud, qui illustrent comment des praticiens ont répondu aux défis d'une démarche qui est toujours à réinventer selon les contextes. Des exemples concrets sont donnés, repris d'expériences menées tantôt au Brésil, tantôt au Cameroun, au Vietnam, au Sénégal, .... Ce manuel de plus de 200 pages est destiné aux chercheurs, aux techniciens du développement rural et aux représentants d'organisations du monde rural confrontés à la résolution des problèmes complexes que pose le développement rural dans les agricultures des pays du Sud.

A propos des auteurs

Guy FAURE, économiste au Cirad, mène des recherches sur l'accompagnement des producteurs et de leurs organisations dans le cadre de partenariats en Afrique et en Amérique latine.

Pierre GASSELIN, agronome et géographe à l'Inra, conduit ses recherches en Amérique latine et en France dans des situations de pluriactivité et de crises sectorielles ou territoriales.

Bernard TRIOMPHE, agronome au Cirad, travaille sur les interfaces entre systèmes techniques et processus d'innovation, notamment la conception d'innovations de la recherche-action en partenariat en Amérique latine et en Afrique.

Ludovic TEMPLE, économiste au Cirad, focalise ses recherches sur les déterminants institutionnels et organisationnels des changements technologiques dans les filières alimentaires, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.

Henri HOCDÉ, agronome-système au Cirad, engagé pendant plusieurs années en Amérique latine dans des actions de renforcement des capacités d'innovation des agriculteurs, se consacre actuellement aux dispositifs de recherche en partenariat.

-

Concepts, choix et pratiques.

par DAÏNOU, Kasso ; BRACKE, Charles ; VERMEULEN, Cédric ; HAUREZ, Barbara ; De VLEESCHOUWER, Jean-Yves ; FAYOLLE, Adeline et DOUCET, Jean-Louis Le système de certification FSC (Forest Stewardship Council) vise à promouvoir la gestion durable des forêts. Il repose sur un ensemble de normes dont une est particulièrement complexe à mettre en oeuvre en Afrique Centrale, le principe 9 traitant des Hautes Valeurs de Conservation (HVC). Ce principe devrait être interprété aux échelons nationaux afin de prendre en compte les spécificités de chaque pays. Bien que des ouvrages aient déjà été élaborés par diverses organisations, aucun ne cible particulièrement les grandes concessions forestières. Au Cameroun, ces concessions ou Unités Forestières d'Aménagement (UFA), représentent pourtant 40 % du domaine forestier national.

Le présent guide ambitionne de fournir aux acteurs de la gestion forestière au Cameroun les connaissances les plus pertinentes afin de leur permettre d'identifier, de gérer et de suivre les Hautes Valeurs de Conservation dans les UFA. Il se démarque des précédents guides par plusieurs points : une revue bibliographique détaillée est fournie sur le sujet épineux de l'identification de chaque HVC, l'opinion des auteurs y est mise en exergue ; la démarche d'identification est appuyée par les références les plus pertinentes, évitant au gestionnaire de se disperser dans sa quête de documentation ; sur la base de leur expérience, les auteurs proposent une série de menaces pouvant affecter les HVC, de mesures de gestion et d'indicateurs de suivi. L'approche développée se base sur des méthodes empiriques et pragmatiques d'une part et, d'autre part, sur des études scientifiques.

Cet ouvrage devrait constituer une base intéressante pour une interprétation solide des HVC au Cameroun. De plus, bien que ciblant les UFA camerounaises, il pourrait inspirer d'autres acteurs forestiers oeuvrant dans le Bassin du Congo.

-

par QUITTET, Catherine et NELIS, Helen

Sedert enkelejaren wordt de voedingssector geconfronteerd met de verplichte implementatie van een preventiesysteem voor schade aan de consument ten gevolge van het verbruik van voedingsmiddelen. Dit systeem, HACCP, of "Hazard analysis critical control point", genaamd omvat de gevarenanalyse en de bepaling van kritische controlpunten om deze gevaren te beheersen. De ondernemingen, KMO en ambachtelijke bedrijven, moeten dus voor hun productiemethode de mogelijke gevaren opsporen en de productiestappen bepalen die specifiek moeten gecontroleerd worden om schade aan de consument te vermijden. De dag van vandaag is de beschikbare informatie weinig verspreid en kampen KMO en vakman met tijd- en geidgebrek en een tekort aan deskundig personeel om dit preventiesysteem te implementeren. Uit statistieken blijkt dat de kosten voor de realisatie van een HACCP-systeem en de opvolging ervan 2 tot 5 percent van de omzetcijfers bedragen, hetgeen toch een aanzienlijke som is. Dit alles kan echter op lange termijn leiden tot een betere werkorganisatie, hetgeen winst betekent voor de onderneming. De realisatie van dit systeem brengt echter specifieke problemen met zich mee: het opstellen van een reinigingsen ontsmettingsplan, verbeteringen van de infrastructuur van de gebouwen, opleiding van het personeel, opspoorbaarheid van de producten, opstellen van een documentatiesysteem, schrijven van procedures, het up to date houden van dossiers, enz. Om de beschikbaarheid van informatie omtrent HACCP te verbeteren, werd een project opgestart door de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires (Prof. C. Deroanne) en de Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (Prof. P. Tobback) en gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Verschillende inspectiediensten werden initieel aangesproken om de verschillende praktijkproblemen op te lossen. De realisatie van een HACCP-systeem is in zijn totaliteit een wettelijke vereiste. Aan dit project werkten 32 KMO's en vakmensen mee, verspreid over heel België, die het geheel van de voedingsectoren vertengenwordigen, zowel wat betreft grootte van de ondernemingen als de verschillende deelsectoren. Door deze tweejarige studie werden de technische en praktische noden van de bedrijven duidelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot het opstellen van sectorspecifieke vademecums voor de implementatie van het systeem. In deze vademecums wordt de praktijk weerspiegeld en een maximum aan technische en praktische informatie bij elkaar gebracht waarover bedrijven anders moeilijk kunnen beschikken bij gebrek aan tijd of middelen.

-

par QUITTET, Catherine et NELIS, Helen

Sedert enkelejaren wordt de voedingssector geconfronteerd met de verplichte implementatie van een preventiesysteem voor schade aan de consument ten gevolge van het verbruik van voedingsmiddelen. Dit systeem, HACCP, of "Hazard analysis critical control point", genaamd omvat de gevarenanalyse en de bepaling van kritische controlpunten om deze gevaren te beheersen. De ondernemingen, KMO en ambachtelijke bedrijven, moeten dus voor hun productiemethode de mogelijke gevaren opsporen en de productiestappen bepalen die specifiek moeten gecontroleerd worden om schade aan de consument te vermijden. De dag van vandaag is de beschikbare informatie weinig verspreid en kampen KMO en vakman met tijd- en geidgebrek en een tekort aan deskundig personeel om dit preventiesysteem te implementeren. Uit statistieken blijkt dat de kosten voor de realisatie van een HACCP-systeem en de opvolging ervan 2 tot 5 percent van de omzetcijfers bedragen, hetgeen toch een aanzienlijke som is. Dit alles kan echter op lange termijn leiden tot een betere werkorganisatie, hetgeen winst betekent voor de onderneming. De realisatie van dit systeem brengt echter specifieke problemen met zich mee: het opstellen van een reinigingsen ontsmettingsplan, verbeteringen van de infrastructuur van de gebouwen, opleiding van het personeel, opspoorbaarheid van de producten, opstellen van een documentatiesysteem, schrijven van procedures, het up to date houden van dossiers, enz. Om de beschikbaarheid van informatie omtrent HACCP te verbeteren, werd een project opgestart door de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires (Prof. C. Deroanne) en de Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (Prof. P. Tobback) en gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Verschillende inspectiediensten werden initieel aangesproken om de verschillende praktijkproblemen op te lossen. De realisatie van een HACCP-systeem is in zijn totaliteit een wettelijke vereiste. Aan dit project werkten 32 KMO's en vakmensen mee, verspreid over heel België, die het geheel van de voedingsectoren vertengenwordigen, zowel wat betreft grootte van de ondernemingen als de verschillende deelsectoren. Door deze tweejarige studie werden de technische en praktische noden van de bedrijven duidelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot het opstellen van sectorspecifieke vademecums voor de implementatie van het systeem. In deze vademecums wordt de praktijk weerspiegeld en een maximum aan technische en praktische informatie bij elkaar gebracht waarover bedrijven anders moeilijk kunnen beschikken bij gebrek aan tijd of middelen.

-

par QUITTET, Catherine et NELIS, Helen

Sedert enkelejaren wordt de voedingssector geconfronteerd met de verplichte implementatie van een preventiesysteem voor schade aan de consument ten gevolge van het verbruik van voedingsmiddelen. Dit systeem, HACCP, of "Hazard analysis critical control point", genaamd omvat de gevarenanalyse en de bepaling van kritische controlpunten om deze gevaren te beheersen. De ondernemingen, KMO en ambachtelijke bedrijven, moeten dus voor hun productiemethode de mogelijke gevaren opsporen en de productiestappen bepalen die specifiek moeten gecontroleerd worden om schade aan de consument te vermijden. De dag van vandaag is de beschikbare informatie weinig verspreid en kampen KMO en vakman met tijd- en geidgebrek en een tekort aan deskundig personeel om dit preventiesysteem te implementeren. Uit statistieken blijkt dat de kosten voor de realisatie van een HACCP-systeem en de opvolging ervan 2 tot 5 percent van de omzetcijfers bedragen, hetgeen toch een aanzienlijke som is. Dit alles kan echter op lange termijn leiden tot een betere werkorganisatie, hetgeen winst betekent voor de onderneming. De realisatie van dit systeem brengt echter specifieke problemen met zich mee: het opstellen van een reinigingsen ontsmettingsplan, verbeteringen van de infrastructuur van de gebouwen, opleiding van het personeel, opspoorbaarheid van de producten, opstellen van een documentatiesysteem, schrijven van procedures, het up to date houden van dossiers, enz. Om de beschikbaarheid van informatie omtrent HACCP te verbeteren, werd een project opgestart door de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires (Prof. C. Deroanne) en de Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (Prof. P. Tobback) en gefinancierd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. Verschillende inspectiediensten werden initieel aangesproken om de verschillende praktijkproblemen op te lossen. De realisatie van een HACCP-systeem is in zijn totaliteit een wettelijke vereiste. Aan dit project werkten 32 KMO's en vakmensen mee, verspreid over heel België, die het geheel van de voedingsectoren vertengenwordigen, zowel wat betreft grootte van de ondernemingen als de verschillende deelsectoren. Door deze tweejarige studie werden de technische en praktische noden van de bedrijven duidelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot het opstellen van sectorspecifieke vademecums voor de implementatie van het systeem. In deze vademecums wordt de praktijk weerspiegeld en een maximum aan technische en praktische informatie bij elkaar gebracht waarover bedrijven anders moeilijk kunnen beschikken bij gebrek aan tijd of middelen.

-

par QUITTET, Catherine et NELIS, Helen

Depuis quelques années, l'ensemble du secteur alimentaire est confronté à la mise en place obligatoire d'un système de prévention des dommages causés aux consommateurs suite à l'ingestion de denrées alimentaires. Ce système, appelé "HACCP" pour "Hazard Analysis Critical Control Point", consiste en l'analyse des dangers et la détermination des points critiques pour leur maîtrise (CCP). En d'autres termes, il est demandé aux entreprises, PME et artisans du secteur alimentaire de déterminer les étapes qu'il est nécessaire et obligatoire de surveiller pour éviter tout dommage chez le consommateur. A l'heure actuelle, l'information est peu diffusée et, de plus en plus, les petites et moyennes entreprises et artisans sont confrontés à un manque de temps, d'argent et de personnes qualifiées pour mettre en place ce système de prévention des dangers. D'après les statistiques, la mise en place du système HACCP et son maintien dans le temps peuvent coûter, selon les entreprises, de 2 à 5 pourcent du chiffre d'affaire, ce qui n'est pas négligeable. Toutefois, cela peut, à long terme, permettre une meilleure organisation du travail et donc, en fin de compte, engendrer un réel bénéfice pour l'entreprise. L'application du système HACCP implique la mise en ouvre d'un plan de nettoyage et de désinfection sûr et parfois des modifications de l'infrastructure des bâtiments, la formation du personnel, la traçabilité des produits, l'écriture de procédures, un système de documentation à jour, etc. Afin de rendre l'information disponible et la rédaction du plan HACCP des entreprises plus aisée, un projet financé par les services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles a été réalisé au sein de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires (Prof. C. Deroanne) et la Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Levensmiddelentechnologie (Prof. P. Tobback). Les services d'inspection du Ministère de l'Agriculture ont été associés à la démarche afin de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain. En effet, l'application du système HACCP est, dans sa quasi totalité, une exigence légale. Enfin, 32 PME et artisans représentatifs de l'ensemble du secteur alimentaire ont été associés à toutes les étapes de cette étude qui a duré deux ans. Les trois vade-mecum sectoriels présentés ici - secteur viandes et poissons, secteur lait, secteurs alimentaires autres - sont l'aboutissement de ce travail de terrain. Une structure identique a été adoptée pour chacun des secteurs.

Table des matières

Sommaire des tomes. Introduction. Législation (belge et européenne). Application pratique des étapes du système HACCP : Généralités - Description des produits - Diagramme de fabrication - Bonnes pratiques d'hygiène - Analyses des dangers, Mesures préventives - Identification des CCP - Établissement des limites critiques - Systèmes de surveillance et enregistrements de ces surveillances - Plan d'actions correctives et responsabilités - Systèmes de documentions et d'enregistrements - Vérification du système HACCP - Renseignements utiles généraux.

-

par DELACHARLERIE, S. ; de BIOURGE, S. ; CHÈNÉ, C. ; SINDIC, M. et DEROANNE, C.

Dans le cadre des programmes Interreg II et III financés par l'Union européenne, la FUSAGx et l'ADRIANOR ont uni leurs compétences sous l'intitulé de projet « HACCP organoleptique - Développement et mise en place de la méthode HACCP et des indicateurs de qualité pour la maîtrise des risques organoleptiques ». Ce projet a permis de développer et d'adapter la méthodologie HACCP à la problématique organoleptique en partenariat avec des entreprises-pilotes. C'est le fruit de cette expérience de terrain qui est présenté dans cet ouvrage. L'HACCP constitue un outil complet et reconnu de gestion de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Aujourd'hui, il apparaît que la méthode HACCP est une démarche analytique qui peut s'adapter à d'autres problématiques portant sur l'optimisation des process, telles que l'évaluation des risques organoleptiques, nutritionnels ou allergènes. Si l'entreprise maîtrise la qualité sanitaire de ses produits, condition de base indispensable, elle doit pouvoir se différencier de ses concurrents par d'autres aspects permettant d'augmenter l'attractivité du produit comme, par exemple, la garantie d'une qualité organoleptique constante. Ce livre s'adresse donc à des entreprises dynamiques, soucieuses d'apporter une plus-value à leurs produits et de se distinguer sur le marché. Les secteurs ciblés sont ceux des aliments à humidité intermédiaire (AHI) : confitures, miels, saucissons, produits de charcuterie salés, séchés et/ou fumés, certaines pâtisseries... Ce guide se veut essentiellement pratique. Il parait toutefois indispensable de présenter les altérations les plus souvent rencontrées ainsi que quelques méthodes d'analyse. Ce guide donne en outre quelques pistes utiles pour l'établissement de la durée de vie. Les préalables à la mise en place de l'HACCP sont également rappelés, avant d'exposer la méthode HACCP proprement dite, transposée à la maîtrise des dangers organoleptiques. Cette partie théorique se termine par la présentation de la marche à suivre pour diagnostiquer le niveau de maîtrise de la qualité par l'entreprise (audit organoleptique). Plusieurs de ces chapitres théoriques sont accompagnés de fiches techniques. Une seconde partie propose deux exemples pratiques. Pour les deux produits choisis, l'analyse des dangers a été réalisée de la façon la plus complète possible. Des exemples de points critiques, de mesures de surveillance et d'actions correctives sont également présentés. Enfin, un site internet permet d'accéder à des modèles de fiches vierges et à un formulaire pour l'audit organoleptique téléchargeables.

-

par CRA (Centre de Recherches agronomiques de l'Etat) ; FUSAGx

Cette monographie d'une culture aussi primordiale que celle du blé, que les Belges appellent froment d'hiver, est construite de façon rigoureuse et est abondamment illustrée de figures, tableaux et photographies originales, qui rendent sa lecture aisée. Ouvrage de vulgarisation, rédigé par des agronomes de terrain et des chercheurs spécialisés en phytotechnie, protection des cultures, économie, etc., il intéressera les agriculteurs, producteurs de cette céréale essentielle, mais aussi les enseignants et les élèves des écoles d'agriculture de tous niveaux, pour lesquels il constituera un modèle d'étude de "grande culture".

Table des matières

Nomenclature, origine et exigences écologiques des blés. Morphologie, phénologie, physiologie. Amélioration du froment. Place du froment dans les rotations. Amendements, fumure phosphopotassique, oligo-éléments. Travail du sol. Semis. Fumure azotée. Lutte contre les plantes adventices. Maladies du froment. Protection contre les maladies. Verse et produits antiverses. Ennemis zoologiques : description et lutte. Qualité technologique. Aspects économiques généraux liés à la production du froment. Méthodes de calcul de la rentabilité de la culture du froment. Lexique.

-

Description et identification de variétés par LEMAITRE, Robert et LINDEN, Raymond

-

par NOIRFALISE, Albert Expert international de l'environnement, le professeur Albert NOIRFALISE a élaboré cette étude à partir d'une vaste documentation rassemblée au fil d'une longue carrière de phytosociologue et de phytogéographe. Il situe d'abord les associations végétales forestières naturelles de la Belgique dans leur aire européenne, puis les décrit sous forme de fiches détaillées précisant les types de sol, les particularités botaniques de chacune d'elles et les localisant sur la carte de Belgique. Pour les écologues et les forestiers, les botanistes, professeurs, étudiants ou amateurs passionnés, ce livre est un guide sûr et précis. Il aide à connaître la forêt et à comprendre son importance en tant que facteur d'équilibre du milieu naturel et de l'homme. Table des matières La caractérisation stationnelle des forêts : la forêt et sa diversité historique, les stations forestières, les phytocénoses forestières. Les associations forestières de la Belgique : les hêtraies naturelles, les chênaies mixtes à charme, les chênaies acidophiles, les forêts et fructicées calcicoles xérothermiques, les forêts riveraines et alluviales, les aulnaies marécageuses, les boulaies tourbeuses. Répertoire écologique de la flore vasculaire des forêts belges. Bibliographie.

-

par BOUDRU, Marc

Ingénieur des Eaux et Forêts de formation, d'abord homme de terrain à l'Administration des Eaux et Forêts, puis chercheur à la Station de Recherches forestières de Groenendaal (Belgique), Marc BOUDRU enseigna ensuite la sylviculture à la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux. "Son traité se veut avec raison manuel d'enseignement mais aussi guide de réflexion et de gestion pour le forestier de la pratique et pour tous ceux qui s'intéressent à la forêt." (Revue Forestière Française).

Table des matières

Les peuplements purs : le hêtre, le chêne sessile et le chêne pédonculé, le pin sylvestre, l'épicéa commun, le sapin pectiné, le douglas vert, le tsuga de l'Ouest, l'épicéa de Sitka, le sapin de Vancouver, le mélèze du Japon, le pin noir d'Autriche, le pin laricio de Corse, le chêne rouge d'Amérique, l'aune glutineux, le frêne commun, l'érable sycomore, le mérisier, les noyers. Les peuplements mélangés, naturels et vicariants : étage des plaines et collines européennes, étages sub-montagnard et montagnard de l'Europe centrale, étage des plaines et collines de l'Ouest americain, étage submontagnard de l'Ouest des monts Cascades, étage des plaines et collines de l'Est américain. La populiculture : caractères botaniques et forestiers du genre Populus, peupliers cultivés en Belgique, peupliers baumiers et hybrides de baumiers. La saliciculture et la ligniculture. Bibliographie.

-

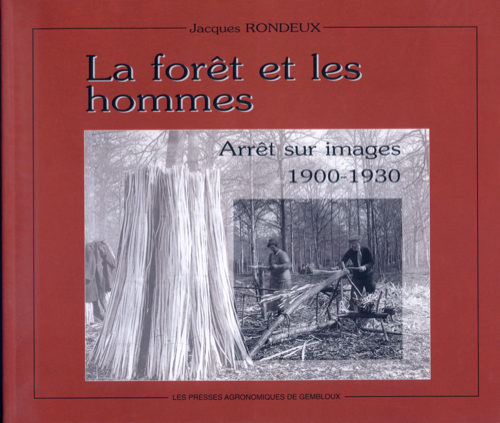

Arrêt sur images 1900-1930 par RONDEUX, Jacques

1897, le 25 août. Un arrêté royal détermine la création d'une section des eaux et forêts à l'Institut agricole de Gembloux. 1997. Cent ans se sont écoulés ... Cet ouvrage est un hommage aux pionniers de l'école forestière gembloutoise qui, fière de ses traditions et soucieuse de les entretenir et surtout de les faire vivre, a choisi de mettre en lumière des photographies illustrant l'enseignement forestier prodigué par le professeur Arthur POSKIN qui a véritablement fondé l'enseignement forestier à Gembloux. Cet "album photographique" illustre des scènes forestières couvrant une époque allant de 1900 à 1930 et concerne, au-delà des peuplements forestiers en place, miroirs de la sylviculture pratiquée, des activités allant du dessouchement qui précède la plantation à l'exploitation et à l'utilisation du bois et des produits secondaires de la forêt. L'image a été volontairement privilégiée, se suffisant le plus souvent à elle-même, non seulement pour rendre compte d'un métier, d'une méthode, d'une pratique forestière ou d'une activité particulière liée à la forêt, mais aussi pour dégager une atmosphère, voire une profondeur de sentiment qu'un texte ne pouvait à lui seul exprimer.

Table des matières

Dessouchement, plantations, peuplements, abattage - sciage, exploitation forestière, transport des bois, carbonisation, produits accessoires de la forêt.

A propos de l'auteur

Fils et petit-fils de forestier, Jacques RONDEUX, né en 1944 à Petit-Thier, est ingénieur agronome des Eaux et Forêts et docteur en Sciences agronomiques de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. Il y est professeur chargé de l'enseignement de la dendrométrie, gestion et économie forestières et dirige de nombreux groupes de recherche. Depuis près de quinze ans, il assure la présidence de l'orientation des eaux et forêts et exerce les fonctions de vice-recteur depuis 1992. C'est à ces divers titres qu'il a mis un point d'honneur à célébrer d'une manière originale les 100 ans de l'enseignement forestier gembloutois et à faire revivre une tranche d'histoire de la Faculté.

-

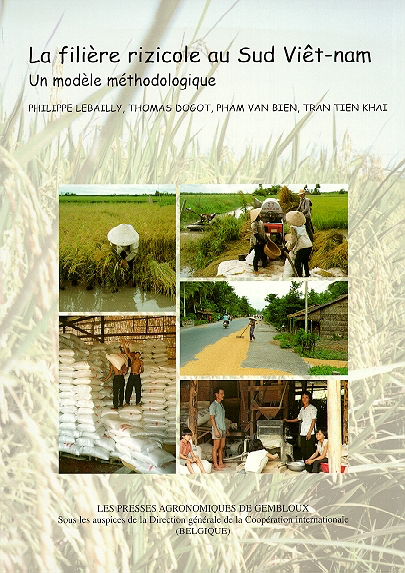

par LEBAILLY, Philippe ; DOGOT, Thomas ; PHAM VAN Bien ; TAN TIEN Khai

L'économie vietnamienne repose principalement sur l'agriculture dans laquelle la culture du riz est predominante. Elle concerne plus de 70 % de la population active et le pays détient actuellement environ 10 % du marché mondial des exportations. Près de 50 % de la production et 70 % des exportations proviennent de la région du Mekong. Au sein de celle-ci, un projet financé par le Gouvernement belge a commencé en 1994 avec pour objectif de définir et mettre en place des outils d'analyse en matière de politique agricole pour la filière rizicole. La recherche sur le terrain a comporté trois phases : - une enquête de structure portant sur 10 % de la population de 12 villages (environ 2700 foyers) representatifs des conditions agro-écologiques rencontrées dans le Sud Viêt-nam ; - la constitution d'un échantillon semi-permanent de 180 exploitations, à partir duquel les informations detaillées sur les coûts de production sont obtenues ; - I'analyse financière et économique de la filière rizicole pour les années 1995-1996. L'enquête de structure révèle une grande variabilité dans les conditions de production du riz, ce qui a en particulier comme conséquence que le nombre de récoltes annuelles varie de un à trois selon les villages. Tout en tenant compte des variations observées, des caractéristiques socio-economiques générales ont pu être degagées et sont presentées. Cet ouvrage d'économie "de terrain" illustre pas à pas une démarche méthodologique exemplaire fondée sur de solides bases théoriques. II apporte aussi une connaissance approfondie de la filière riz, chiffres à I'appui, et constitue de ce fait une source d'information pour tous ceux qui participent à la filière : exportateurs, importateurs, agents de développement, etc. II sera aussi précieux aux enseignants et étudiants en économie.

-

L'exploitation forestière industrielle est responsable de la disparition des forêts tropicales, non seulement directement - les forêts sont considérées comme des gisements miniers - mais aussi indirectement. En effet, l'installation de véritables "villes en forêt" par les sociétés exploitantes modifie profondément les pratiques traditionnelles de gestion et d'exploitation des ressources de la forêt : tant les populations locales que les travailleurs des camps forestiers sont amenés à surexploiter de la faune et la flore, rompant de ce fait l'équilibre ancien.

Comme l'exportation du bois contribue pour une part de plus en plus importante au PIB des pays concernés, ceux-ci n'envisagent pas de réduire le rythme d'extraction. On ne peut donc que tenter de limiter les effets indirects de l'exploitation industrielle des forêts, ceci dans un double objectif :

- améliorer le revenu des populations locales qui ont toujours vécu de la forêt et ne retirent guère de bénéfice de son exploitation intensive ;

- sauvegarder cet irremplaçable réservoir de biodiversité.

A la recherche de solutions pragmatiques, les onze auteurs du présent ouvrage ont concentré leurs efforts sur un territoire bien délimité en zone de forêt dense humide tropicale : le plateau méridional camerounais au nord de la réserve de faune du Dja, qui est occupé depuis deux à trois cents ans par le peuple Badjoué. Les uns ont étudié de près, analysé, quantifié le système de production des Badjoué : agriculture itinérante sur brûlis, pêche, chasse, récolte du vin de palme. D'autres ont expérimenté avec les Badjoué l'exploitation, dans un cadre actuel des "forêts communautaires", de produits tels que bois sciés et fruits à des fins monétaires. D'autres enfin ont étudié les interactions du système traditionnel de gestion de ressources de la forêt avec la politique forestière actuelle du gouvernement camerounais (réserves de faune, unités forestières d'aménagement, forêts communautaires).

Les conclusions provisoires concernent au premier chef le Cameroun, mais à travers ce cas particulier, c'est toute la problématique du développement - ou de la simple survie - des communautés villageoises en forêt tropicale qui est abordée.

-

par CRUZ, Jean-François ; BÉAVOGUI, Famoï et DRAMÉ, Djibril (coll.)

Le fonio est une céréale dite "mineure", par rapport aux céréales "majeures" que sont le riz, le blé et le maïs. Il est pourtant l'aliment de base de nombreuses familles rurales d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui redécouvert par les consommateurs urbains des grandes métropoles africaines, il a aussi fait son apparition sur le marché européen, essentiellement dans le cadre du commerce équitable et de produits exotiques.

Bien adaptée aux conditions locales, cette petite céréale peut jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire des pays du Sud, comme dans la préservation des sols en assurant une couverture végétale sur des terres écologiquement fragiles.

Premier ouvrage consacré au fonio, ce livre aborde tous les aspects de cette céréale, de la culture à la transformation, et fournit même quelques recettes culinaires. Destiné en priorité aux producteurs, techniciens et agents de développement, il intéressera également tous ceux qui souhaitent se documenter sur cette céréale - enseignants, étudiants, agronomes, technologues - mais aussi les consommateurs curieux d'en découvrir les qualités.

A propos des auteurs

Jean-François CRUZ est ingénieur de recherche au Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement (Cirad), à Montpellier. Spécialiste des technologies post-récolte des céréales, il a coordonné plusieurs projets internationaux sur le fonio. Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur la conservation des grains en régions chaudes.

Famoï BÉAVOGUI, directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée (Irag), à Conakry, est ingénieur agronome, docteur en études rurales, spécialiste des systèmes de production agricoles et des dynamiques agraires.

Djibril DRAMÉ est technologue alimentaire. Après avoir été chercheur au laboratoire de technologie alimentaire de l'Institut d'économie rurale (IER) à Bamako, il est aujourd'hui expert à la Division des infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO, à Rome.

-

par VERMEULEN, P. (coord.) ; JORGENSEN, J.S. (coord.) ; PIERNA, J.A.F. (coord.) ; BERBEN, G. (coord.) et BAETEN, V. (coord.)

-

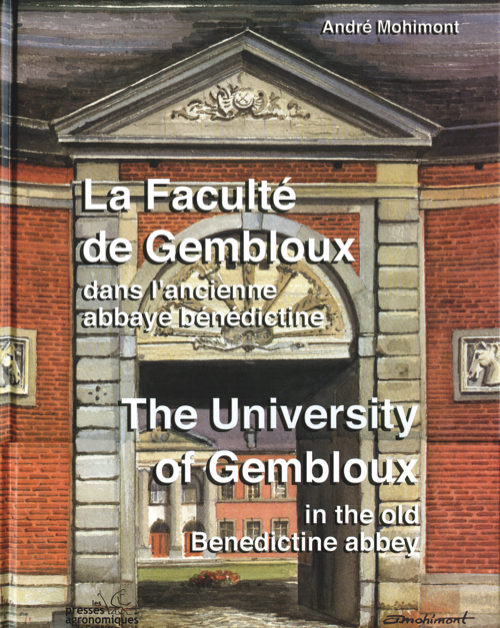

par MOHIMONT, André

C'est un réel plaisir pour moi de présenter le nouvel ouvrage d'André Mohimont à celles et ceux qui apprécient l'art et la culture ainsi qu'à celles et ceux, et ils sont nombreux, qui aiment la Faculté de Gembloux. Vingt ans après son album intitulé L'abbaye de Gembloux, André Mohimont, artiste peintre et enfant de la cité, nous revient cette fois avec un nouvel ouvrage tout en couleur qui a pour titre La Faculté de Gembloux dans l'ancienne abbaye bénédictine. Depuis 1860, en effet, l'ancienne abbaye a vu se succéder en ses murs, l'Institut agricole, l'Institut agronomique de l'état, la Faculté des Sciences agronomiques de l'état de Gembloux et enfin, depuis 1994, la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. André Mohimont observe l'ancienne abbaye et ses occupants de longue date. Aujourd'hui, mieux que jamais, il met en évidence la grandeur, la majesté, la beauté des lieux, faites de simplicité comme ces façades de style néo-classique aux horizontales bien soutenues, faites d'équilibre et de proportions parfaites des espaces intérieurs, faites du rythme régulier des arcs et arcades, de l'harmonie des couleurs mais aussi des contrastes entre la pierre et l'uniformité des maçonneries. Bien imprégné des principes qui fondent la valeur architecturale des bâtiments, soucieux des moindres détails d'un monument, d'un fronton, d'une porte ou d'une boiserie, il crée cette nécessaire atmosphère de l'artiste peintre, il les exprime à travers son esprit intelligent et sensible. Aujourd'hui, en plus des monuments et richesses architecturales, André Mohimont a voulu faire vivre le site en consacrant quelques planches à ses principaux occupants actuels : les étudiants venus des cinq continents, plus de 40 nationalités différentes, véritables ambassadeurs de la Faculté et de la ville de Gembloux lorsqu'ils rentrent dans leurs pays. On imagine alors la convivialité des lieux au service de la formation, de la connaissance et de la Science. On s'y sent bien, on peut y travailler ou échanger ses idées et son savoir en toute sérénité. A l'artiste peintre et ami, au nom de toute la communauté universitaire gembloutoise, j'exprime ici toute ma gratitude et toutes mes félicitations pour son œuvre et je vous invite à suivre l'artiste dans les murs de notre prestigieuse institution et à "dialoguer" avec lui.

Professeur André Théwis, Recteur.

Gembloux, juillet 2005.

A propos de l'auteur

Gembloutois de souche, André MOHIMONT, après ses humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, entreprend des études de Régent en Arts plastiques à l'école Normale de Mons. Il présente ensuite le Jury central spécial "dessin" où il obtient les diplômes de professeur de dessin pour tous les niveaux d'enseignement. Professeur de dessin à l'Athénée Royal de Gembloux, il tentera d'éveiller un intérêt pour l'art auprès de ses élèves. Reconnaissant sa valeur pédagogique, ses supérieurs le solliciteront pour le détacher à l'école Européenne de Varèse, en Italie, où il enseignera l'éducation plastique et l'Histoire de l'Art. Artiste-peintre et potier, il s'accomplit en Belgique et à l'étranger tant par ses nombreuses expositions que comme membre d'Académies et d'Associations d'Artistes. Durant huit années, il a été Président international de l'Académie Européenne des Arts. Il aime nous faire découvrir le patrimoine de sa "bonne ville de Gembloux" au travers de ses œuvres, dessins ou aquarelles, en le mettant en valeur et en le plaçant dans une ambiance et un contexte tout à fait particuliers. Qui aurait remarqué tel détail, telle ou telle potale, si l'artiste, amoureux de sa ville, ne l'avait représenté dans une de ses oeuvres ? Sa peinture, toujours à la croisée des choses vues, est la mémoire d'une réalité commune à tous. En 1982, il illustre "Gembloux" ouvrage écrit par le Doyen André Henin et préfacé par la poétesse Andrée Sodenkamp, deux autres Gembloutois ayant marqué leur ville. En 1985, il publie "L'abbaye de Gembloux", dont la préface est alors rédigée par le Recteur Albert Ledent. Les oeuvres d'André Mohimont méritent une attention particulière pour leur précision, la finesse de leurs traits et la justesse de leurs couleurs. La qualité de ses aquarelles dont la transparence sans redite est remarquable, va au-delà des contraintes de la mode. Aujourd'hui encore, il recrée dans l'ensemble architectural unique et renommé de la Faculté de Gembloux, la magie éphémère de moments de lumière, pour notre plus grand plaisir.

-

par LEQUEUX, Pierre ; CARRÉ, José ; HÉBERT, Jacques ; LACROSSE, Ludovic et SCHENKEL, Yves

"La contribution originale du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux porte sur la définition de méthodes de qualification des matières ligno-cellulosiques et des produits densifiés, ainsi que sur l'évaluation du comportement des combustibles issus de la densification". (Revue Générale de Thermique Française).

Table des matières

Place de la densification dans les filières de valorisation des matières ligno-cellulosiques. Matières premières. Bases théoriques de la densification. Densification industrielle. Procédés de densification sans liant. Méthodes de qualification des matières premières et des produits densifiés. Emploi des produits densifiés. Aspects économiques de la densification, volet technique et volet financier. Conclusion et synthèse, marché des produits densifiés, la densification, le bon choix ? Annexes : caractéristiques des matières premières, caractéristiques technologiques des produits densifiés, liste des constructeurs de presses. Bibliographie.

Cet ouvrage a été publié pour la Commission des Communautés européennes.

-

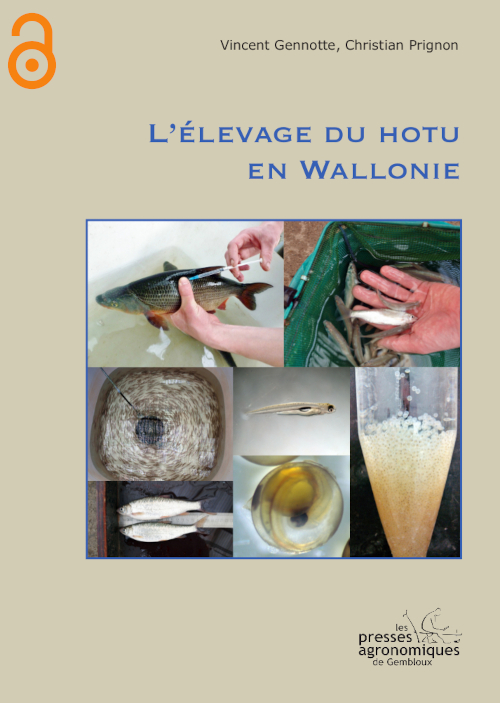

par GENNOTTE, Vincent et PRIGNON, Christian

En divers endroits de Wallonie, l'altération de l'intégrité écologique de nos rivières a conduit, par le passé, à la raréfaction de certaines espèces de poissons, en particulier des espèces patrimoniales écologiquement sensibles comme les cyprinidés rhéophiles. Si la qualité physico-chimique et hydromorphologique de l'habitat s'est aujourd'hui améliorée, ou est en voie de retrouver un niveau satisfaisant dans de nombreux cours d'eau, la recolonisation piscicole naturelle est parfois lente et des repeuplements de restauration ou de soutien sont nécessaires pour accélérer ce processus ou le faciliter dans les secteurs les plus isolés.

La production de juvéniles destinés au repeuplement nécessite la maîtrise de l'ensemble des phases d'élevage : la reproduction des géniteurs, l'élevage larvaire, le grossissement des juvéniles jusqu'à la taille commercialisable, ainsi que la croissance et la maturation sexuelle de poissons captifs constituant des nouveaux stocks de reproducteurs. Après une description de la biologie du hotu, cet ouvrage aborde les différentes étapes de la production, et envisage la croissance des larves et juvéniles dans des conditions d'élevage et des niveaux d'intensification variés. Rassemblant l'ensemble des connaissances acquises sur l'élevage du hotu, il constitue un guide technique destiné au pisciculteur intéressé par la production de nouvelles espèces.