par MOHIMONT, André

C'est un réel plaisir pour moi de présenter le nouvel ouvrage d'André Mohimont à celles et ceux qui apprécient l'art et la culture ainsi qu'à celles et ceux, et ils sont nombreux, qui aiment la Faculté de Gembloux.

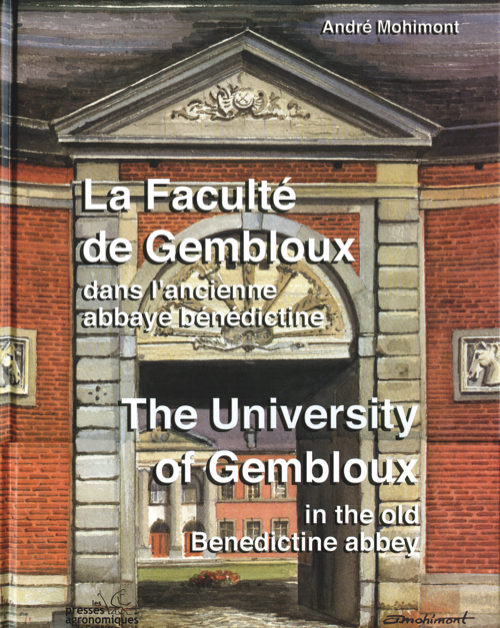

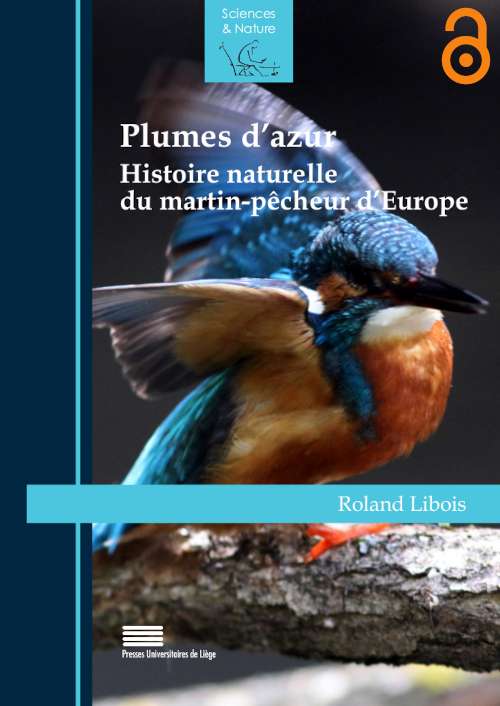

Vingt ans après son album intitulé L'abbaye de Gembloux, André Mohimont, artiste peintre et enfant de la cité, nous revient cette fois avec un nouvel ouvrage tout en couleur qui a pour titre La Faculté de Gembloux dans l'ancienne abbaye bénédictine.

Depuis 1860, en effet, l'ancienne abbaye a vu se succéder en ses murs, l'Institut agricole, l'Institut agronomique de l'état, la Faculté des Sciences agronomiques de l'état de Gembloux et enfin, depuis 1994, la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

André Mohimont observe l'ancienne abbaye et ses occupants de longue date. Aujourd'hui, mieux que jamais, il met en évidence la grandeur, la majesté, la beauté des lieux, faites de simplicité comme ces façades de style néo-classique aux horizontales bien soutenues, faites d'équilibre et de proportions parfaites des espaces intérieurs, faites du rythme régulier des arcs et arcades, de l'harmonie des couleurs mais aussi des contrastes entre la pierre et l'uniformité des maçonneries.

Bien imprégné des principes qui fondent la valeur architecturale des bâtiments, soucieux des moindres détails d'un monument, d'un fronton, d'une porte ou d'une boiserie, il crée cette nécessaire atmosphère de l'artiste peintre, il les exprime à travers son esprit intelligent et sensible.

Aujourd'hui, en plus des monuments et richesses architecturales, André Mohimont a voulu faire vivre le site en consacrant quelques planches à ses principaux occupants actuels : les étudiants venus des cinq continents, plus de 40 nationalités différentes, véritables ambassadeurs de la Faculté et de la ville de Gembloux lorsqu'ils rentrent dans leurs pays.

On imagine alors la convivialité des lieux au service de la formation, de la connaissance et de la Science. On s'y sent bien, on peut y travailler ou échanger ses idées et son savoir en toute sérénité.

A l'artiste peintre et ami, au nom de toute la communauté universitaire gembloutoise, j'exprime ici toute ma gratitude et toutes mes félicitations pour son œuvre et je vous invite à suivre l'artiste dans les murs de notre prestigieuse institution et à "dialoguer" avec lui.

Professeur André Théwis, Recteur.

Gembloux, juillet 2005.

A propos de l'auteur

Gembloutois de souche, André MOHIMONT, après ses humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, entreprend des études de Régent en Arts plastiques à l'école Normale de Mons. Il présente ensuite le Jury central spécial "dessin" où il obtient les diplômes de professeur de dessin pour tous les niveaux d'enseignement. Professeur de dessin à l'Athénée Royal de Gembloux, il tentera d'éveiller un intérêt pour l'art auprès de ses élèves. Reconnaissant sa valeur pédagogique, ses supérieurs le solliciteront pour le détacher à l'école Européenne de Varèse, en Italie, où il enseignera l'éducation plastique et l'Histoire de l'Art.

Artiste-peintre et potier, il s'accomplit en Belgique et à l'étranger tant par ses nombreuses expositions que comme membre d'Académies et d'Associations d'Artistes. Durant huit années, il a été Président international de l'Académie Européenne des Arts.

Il aime nous faire découvrir le patrimoine de sa "bonne ville de Gembloux" au travers de ses œuvres, dessins ou aquarelles, en le mettant en valeur et en le plaçant dans une ambiance et un contexte tout à fait particuliers. Qui aurait remarqué tel détail, telle ou telle potale, si l'artiste, amoureux de sa ville, ne l'avait représenté dans une de ses oeuvres ? Sa peinture, toujours à la croisée des choses vues, est la mémoire d'une réalité commune à tous.

En 1982, il illustre "Gembloux" ouvrage écrit par le Doyen André Henin et préfacé par la poétesse Andrée Sodenkamp, deux autres Gembloutois ayant marqué leur ville. En 1985, il publie "L'abbaye de Gembloux", dont la préface est alors rédigée par le Recteur Albert Ledent.

Les oeuvres d'André Mohimont méritent une attention particulière pour leur précision, la finesse de leurs traits et la justesse de leurs couleurs. La qualité de ses aquarelles dont la transparence sans redite est remarquable, va au-delà des contraintes de la mode.

Aujourd'hui encore, il recrée dans l'ensemble architectural unique et renommé de la Faculté de Gembloux, la magie éphémère de moments de lumière, pour notre plus grand plaisir.