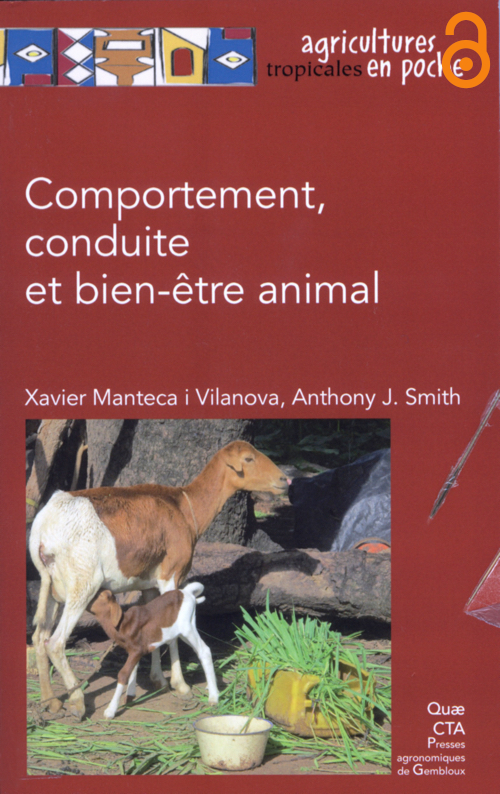

Dans les régions tropicales et subtropicales, les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux domestiques balaient toute l'étendue du spectre qui va du confinement étroit des élevages intensifs jusqu'à la quasi-liberté des systèmes extensifs. Quelle que soit la situation, connaître et comprendre le comportement des animaux permet de maximiser à la fois leur bien-être et leur productivité. Ce savoir est particulièrement précieux lorsque l'éleveur se propose d'introduire, au sein d'un système traditionnel, de nouvelles techniques de conduite ou des animaux génétiquement améliorés. Les auteurs, en concentrant leur attention sur les bovins, ovins, caprins, porcins et volailles, font le tour des informations qui existent en matière de comportement et qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour les éleveurs des pays en développement. L'ouvrage contient des conseils pratiques et des suggestions de conduite détaillés prenant en considération la diversité des systèmes d'élevage. Le lecteur est initié aux aspects comportementaux de la reproduction - dont la détection des chaleurs des femelles et la lutte contre la mortalité néonatale - puis au comportement alimentaire et à sa prise en compte pour maximiser la productivité, et enfin au comportement social et aux effets des facteurs de stress sociaux sur le bien-être. Les informations techniques sont présentées avec un grand souci de clarté, et souvent appuyées par des photographies, des schémas et des tableaux.

A propos des auteurs

Xavier MANTECA I VILANOVA est enseignant-chercheur au sein du groupe "nutrition, conduite et bien-être animal", à l'Université Autonome de Barcelone, Espagne.

Anthony J. SMITH a été Professeur au Centre for Tropical Veterinary Medicine University à Edimbourg, Royaume-Uni. Auteur d'ouvrages sur l'élevage tropical, il a été l'éditeur de la série animale de la collection The Tropical Agriculturalist chez Macmillan.