-

Approches multidisciplinaires par François DEBRAS et Jérôme NOSSENT (dir.)

Sur une pièce d’identité, nous retrouvons notre nom, prénom, date de naissance, sexe, photographie, signature ainsi que différents éléments reconnus par une administration permettant de nous définir et de nous distinguer. « Mon identité » me rend unique, elle signifie que personne ne m’est identique. D’un point de vue plus théorique, l’identité est une notion complexe à définir, fondamentalement virtuelle et plurielle, dont seuls les effets sont tangibles : guerres, révolutions, naissance d’une nation, luttes en faveur de l’élargissement des droits, politiques migratoires,... Les identités n’en demeurent pas moins réelles. Elles se créent, évoluent et conditionnent les comportements, les opinions et les valeurs aux niveaux individuel et collectif. Si l’identité est un élément central de socialisation et de construction de l’individu ou de la collectivité, elle est également vectrice de division. Tout processus de définition entraine le rejet de ce qu’il ne recouvre pas. À l’extrême, une « identité négative » se définit « contre » les autres identités en insistant sur la différence, la frontière et le rejet. L’identité est alors un moteur de conflits et d’édification de clivages, de ségrégations et de discriminations. L’ambition du présent ouvrage est d’expliquer certains de ces phénomènes au travers de l’analyse de cas d’études spécifiques. L’approche multidisciplinaire (la science politique, le droit, la sociologie, la psychologie et l’histoire) offre une meilleure compréhension de l’«identité».

François DEBRAS est maître de conférences et assistant-doctorant au Centre d’études Démocratie de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège. Il est détenteur d’un Bachelier en Communication et information de la Haute école de la Province de Liège ainsi que d’un Master en Sciences politiques orientation générale, à finalité spécialisée en Relations Internationales à l’Université de Liège. Ses recherches portent principalement sur l’analyse du discours des partis populistes et d’extrême droite européens. Jérôme NOSSENT est assistant-doctorant en science politique au sein du Département de science politique de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège. Il est détenteur d’un Master en Science politique à finalité spécialisée en administrations publiques de l’Université de Liège (2014). Il est rattaché au pôle « Mémoire » du Centre d’études Démocratie et à l’Institut de la décision publique de l’Université de Liège. Ses recherches explorent les usages politiques du passé dans les sociétés contemporaines, particulièrement en ce qui concerne les légiférations de reconnaissance de faits génocidaires et de répression de la négation.

-

SOMMAIRE NUMÉRO 125 - 128 COLLECTIF 1 - Intentions et objectifs 3 - Éditorial THÈMES 7 - Quand la minorité devient majoritaire : décodage psychosocial de l’influence différée du mouvement écologiste Colomba Codaccioni 19 - Interrogation de la fonction de génération de signification du noyau central des représentations sociales à partir de l’étude longitudinale d’un système représentationnel de trois objets Coralie Fregonese et Pierre Ratinaud 39 - La figure du « jeune de banlieue » dans la construction sociale du harcèlement de rue : racialisation d’une violence sexiste David Fonte et Solveig Lelaurain 63 - Une méthodologie inductive à partir de données empiriques médiatiques : mieux comprendre les modes d’utilisations de l’objet-groupe dans un phénomène Bénédicte Boch et Raphaële Noël 83 - Les représentations sociales des risques psychosociaux chez les infirmiers et les infirmières : l’exemple du noyau central et du système périphérique Amandine Cimier et Stéphanie Hemairia Clerc 109 - Effet modérateur des TIC sur les risques psychosociaux en Hôpital psychiatrique M.C. Piperini, A. Simeone, S. Simonian, R. Chaker, S. Topouzkhanian et J.P. Garcia 133 - Soutien des milieux de vie au bien-être d’enfants et d’adultes traités pour une tumeur cérébrale pédiatrique Coralie Lanoue et Sylvie Jutras 157 - Validation d’un outil d’identification des stratégies identitaires en situation interculturelle en langue française, anglaise, espagnole et portugaise Orane Hmana, Rachid Oulahal, Filipe Soto Galindo et Patrick Denoux 179 - Croyance en la santé et motivation à la protection contre la Covid-19 à Yaoundé Claude Désiré Noumbissie SCIENCE-ACTION GROUPALE ET TECHNIQUES D’ANIMATION 203 - La gestion d’incidents critiques par des animateurs de groupe (1) Héloïse De Visscher 239 - Consignes aux auteurs 241 - Bulletin d’abonnement 2021

-

Sartre et Giacometti en miroir THOMAS FRANCK

1941. France occupée. Deux hommes se rencontrent à la terrasse de chez Lipp, un café de Saint-Germain-des-Prés. L’un est un artiste en plein doute, héritier du surréalisme, l’autre un philosophe en devenir, sur le point de s’imposer comme une figure dominante de la pensée française. Près d’un quart de siècle plus tard, une brouille les oppose. Chacun a derrière lui une oeuvre monumentale et jouit, dans son domaine, d’une notoriété incontestable. Entre ces deux moments, une amitié profonde s’est nouée, faite de convergences, de distances et d’échanges tant personnels qu’intellectuels. La pensée et l’oeuvre qu’ils ont mûries au cours de ces années se sont réalisées en se confrontant à une même conjoncture historique et sociale et en puisant leurs armes dans une sociabilité à de nombreux égards commune. Jean-Paul Sartre et Alberto Giacometti se rejoignent sans jamais se confondre. Bien qu’ils soient deux penseurs de la liberté, de la recherche artistique et philosophique ininterrompue, de l’homme en situation, ils ne cessent de se mettre mutuellement à l’épreuve. Tous deux s’enrichissent et se singularisent dans la confrontation à l’autre. En réunissant en constellation différents concepts philosophiques qui sont propres au milieu dans lequel gravitent Sartre et Giacometti – de la contingence à l’engagement –, cet essai propose de relire en miroir deux oeuvres essentielles de la pensée du XXe siècle. Le dialogue critique qui s’en dégage offre plusieurs clefs d’analyse pour l’exercice d’une pensée philosophique, artistique et politique.

Thomas FRANCK est chargé de recherche à La Cité Miroir et collaborateur scientifique à l’Université de Liège où il a réalisé sa thèse de doctorat. Il est l’auteur de Lecture phénoménologique du discours romanesque (Lambert-Lucas, 2017) et prépare la publication d’Adorno en France. La constellation « Arguments » comme dialogue critique aux Presses Universitaires de Rennes.

-

Bâtir (enfin) un monde commun par JACQUES TÉNIER

Une planète de bientôt dix milliards d’habitants unifiée par les sciences et les techniques, par l’argent et le commerce, exposée aux mêmes périls, est dépourvue d’organisation politique et sociale. Les êtres humains sont renvoyés à une relation, démocratique ou non, avec leur pays de rattachement. L’enfermement des nations et le déchaînement du capitalisme font bon ménage. En paient le prix fort les déshérités et les partisans du pluralisme et de la justice. L’effondrement de la biodiversité, l’ampleur des déséquilibres, le creusement des inégalités, tout plaide pour inventer des organisations aptes à dégager le commun du particulier et à en répondre de façon concertée : la paix, les droits, l’eau, le climat, les forêts, les conditions d’une vie digne, un accès à des infrastructures de base, des acteurs financiers et numériques placés sous un contrôle démocratique. Faisons-nous bâtisseurs d’un monde conscient de la solidarité de ses membres et de la communauté de leur avenir : encourageons les coopérations entre les peuples, faisons contribuer les grands groupes au financement des besoins collectifs, réévaluons les marchés locaux et régionaux, revalorisons l’usage commun des choses par rapport à leur propriété, garantissons aux citoyens, journalistes, syndicats, associations, les moyens d’une expression continue, ouvrons cultures et langues sur celles du voisin. Nous déjouerons les catastrophes annoncées, nous bâtirons sur une Terre à l’évidence unique et fragile, un monde commun, le nôtre et celui des autres.

Jacques Ténier est magistrat, chargé de cours à l’université Rennes II et à l’Institut d’études politiques de Rennes. Il a donné des conférences sur le rapprochement des peuples et les coopérations entre pays voisins en Amérique du Sud, en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud. Professeur invité par les universités du Guangxi, Nanning, Chine, 2016 et de Liège, Belgique, 2017. Il participe à des actions de solidarité au Burkina Faso et en Haïti. Il est l’auteur de Intégrations régionales et mondialisation, La Documentation française 2003 et de Faire la paix dans les régions du monde, L’Harmattan, 2008, édition espagnole, Lluvia editores, Lima, 2021.

-

Western Balkans, European Union and Emerging Powers/Les Balkans occidentaux, l’Union européenne et les puissances émergentes par LIRIDON LIKA (Coordinator and Guest Editor/Coordinateur et Éditeur invité) Table of contents / Table des matières - 2/2021 The Western Balkans at the crossroads of European integrationand the emerging powers’ projection of influence Liridon Lika Role of Political Actors in the EU Integration Process: Cases of Kosovo, North Macedonia and Albania Dorina Bërdufi Facteurs internes, pressions systémiques et politique étrangère des États des Balkans occidentaux Ardijan Sainovic The Berlin Process for the Western Balkans. What is in a name? Vjosa Musliu Le renouvellement stratégique de l’Union européenne dans les Balkans occidentaux : une asymétrie d’approches entre les différentes institutions européennes Antoine Delens La rivalité entre la Turquie et l’Arabie Saoudite dans les Balkans occidentaux et son impact pour l’Union européenne Kamal Bayramzadeh Connectivity and international production networks in the Western Balkans to what extent can China erode the economic dominant position of the EU? Jean-Christophe Defraigne ________________________________________________________________________________________________________________________ “Varia” section of the Journal/Rubrique « Varia » de la Revue From Connectivity and Security to Regional Integration? The “Central Asian corridor” region Noemi M. Rocca _________________________________________________________________________________________________________________________ Book Reviews/Comptes-rendus La Coopération de Shanghai. Conceptualiser la nouvelle Asie, par Pierre Chabal, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2019 Sebastian Santander Commercial Realism and EU Trade Policy: Competing for Economic Power in Asia and the Americas, by Katharina L. Meissner, London, Routledge, 2018 Antonios Vlassis Presentation of the journal/Présentation de la Revue La version électronique des articles est disponible en ligne à l'adresse : : https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id=150

-

Special issue - New perspectives on the international order in the 21st century / Numéro spécial - Nouvelles perspectives sur l’ordre international au xxie siècle par Ardijan SAINOVIC and/et Liridon LIKA Table of contents / Table des matières - 3/2022 Les contestations de l’ordre international en théorie et en pratique......................... 7 Ardijan Sainovic et Liridon Lika La politique étrangère de la Chine à l’égard de l’Iran dans le nouvel ordre international : l’élargissement de la nouvelle Asie.................................................... 31 Kamal Bayramzadeh Diplomaties environnementales et contre-hégémonie : l’Équateur et la Bolivie, ou le commun environnemental à l’épreuve de l’appropriation politique .............. 55 Pierre-Yves Cadalen Repenser la Belt and Road Initiative : une lecture diachronique de la projection économique chinoise.................................................................................................... 85 Dealan Riga Politique de l’enseignement supérieur commune à la CEMAC et professionnalisation des cursus universitaires au Cameroun...........................111 Moïse Tchingankong Yanou “Varia” section of the Journal/Rubrique « Varia » de la Revue Smart Cities in the Global System of City-Regions: The French Regulation School’s Perspective..................................................................................................135 Mikhail Molchanov and Vera A. Molchanova Book Reviews/Comptes-rendus Politiques pour une petite planète. Bâtir (enfin) un monde commun, par Jacques Ténier, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2021........................169 Camille Schmitz Europeanization and Statebuilding as Everyday Practices. Performing Europe in the Western Balkans, par Vjosa Musliu, Londres, Routledge, 2021..................173 Robert Dopchie Presentation of the journal/Présentation de la Revue............................................177 Lien Open Access : https://popups.uliege.be/2593-9483/

-

Table of contents / Table des matières - 4/2023 Scientific articles/Articles scientifiques Les migrations économiques des Centrasiatiques face aux temporalités perturbées par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine - p. 9 Sophie Hohmann et Catherine Poujol Golden visas and golden passports policy crisis in the European Union - p. 35 Lucia Bocková Tweeting for legitimacy: exploring soft power in EU leaders’ discourse during the Covid-19 and Russo-Ukrainian crises - p. 61 Annie Niessen Research note/Note de recherche Amérique latine, sens d’un régionalisme inabouti - p. 83 Jean Jacques Kourliandsky Book Reviews/Comptes-rendus China and the EU in the Era of Regional and Interregional Cooperation, by Mario Telò and Yuan Feng (eds.), Brussels, Peter Lang Verlag, 2020 - p. 103 Vincent Bricart Guerres invisibles : nos prochains défis géopolitiques, by Thomas Gomart, Paris, éditions Tallandier, 2021 - p. 109 Alex Arnoldy Presentation of the journal/Présentation de la Revue - p. 113

-

Table of contents / Table des matières - 5/2024 par COLLECTIF Scientific articles/Articles scientifiques Fissure in South Asian regionalism in the age of great powers rivalry : a small state’s perspective.......................................................................................................... 9 Gaurav Bhattarai The management of the Covid-19 pandemic and its potential for the relaunch of Latin American and Caribbean regionalism........................................................... 35 Maria Victoria Alvarez La crise de l’institutionnalisation des organisations d’intégration régionale en Afrique centrale : cas de la CEMAC et de la CEEAC ................................................ 59 Daniel Pascal Elono Quel modèle pour la gouvernance du numérique au sein de l’Union européenne ? ................................................................................ 91 Line Vervier Book Reviews/Comptes-rendus Heterarchy in World Politics, by Philip G. Cerny (ed.), London, Routledge, 2023........................................................................................................... 123 Dealan Riga Kosovo’s Foreign Policy and Bilateral Relations, by Liridon Lika (ed.), London and New York, Routledge, 2023................................................................... 127 Robert Dopchie Presentation of the journal/Présentation de la Revue............................................ 131

-

Échanges et réflexions à partir de Liège par Rachel BRAHY, Élisabeth DUMONT, Pierre FONTAINE et Christine RUELLE (dir.)

Regarder la ville. Encore. Inlassablement. Se laisser traverser par ses images, démultiplier les regards. Après tout, comme l’écrivait Baudelaire, « la forme d’une ville change, hélas, plus vite que le coeur d’un mortel». Prenant au sérieux l’enjeu de la fabrique quotidienne de la ville, cet ouvrage assemble des lectures décalées où le décryptage des mots s’offre comme autant de « paires de lunettes » successives. Vingt-trois acteurs de terrain et chercheurs « liégeois » aux compétences diverses ont été invités à dialoguer par groupes de deux ou trois pour produire les différents chapitres qui composent ce volume. De manière inédite, il leur a été demandé de partager leurs points de vues. Ceux-ci constituent des éclairages croisés sur des problématiques urbaines à la fois localisées et plus générales. Les récits et analyses portent sur neuf qualités régulièrement attendues et entendues d’une ville contemporaine « digne de ce nom », à savoir la ville 1) co-produite, 2) inclusive, 3) multi- interculturelle, 4) créative, 5) artistique, 6) commerçante, 7) dense, 8) intelligente ou 9) verte. À travers ces qualificatifs qu’ils interrogent, déconstruisent ou débattent, les auteurs abordent de nombreux aspects transversaux de la « fabrique de la ville » : le pouvoir, l’argent, l’identité et les identités, l’accessibilité, les échelles d’intervention… Le tout se réfère à des réalités et des enjeux considérés comme pertinents pour l’aire urbaine de Liège. Cette entreprise singulière d’analyse et d’écriture donne donc à voir (et à revoir) des mots et une ville en perpétuelle mutation.

Rachel BRAHY, Docteure en sciences politiques et sociales, Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège et chercheure F.R.S.-FNRS. Élisabeth Dumont, Conseillère stratégique et gestionnaire de projets interculturels à la Ville de Liège ; vice-présidente de la coalition européenne des villes contre le racisme de l’Unesco.

Pierre FONTAINE, conseiller en urbanisme, logement et développement territorial à la Ville de Liège.

Christine RUELLE, Chercheuse senior en urbanisme et aménagement du territoire à l’Université de Liège, Laboratoires Lema - Urban and Environmental Engineering Department et Lepur.

-

par Giang Ngan NGUYEN et Maggy SCHNEIDER

A propos de l'ouvrage

Ce livre propose un parcours d’étude et de recherche articulant des contenus variés des programmes scolaires et des référentiels de compétences du secondaire supérieur (élèves de 15 à 18 ans). On y étudie en effet des propriétés de géométrie affine et de géométrie métrique, en deux et trois dimensions, en coordonnant les méthodes synthétique, analytique et vectorielle. Des résultats propres à la géométrie synthétique servent à justifier les bases d’une géométrie calculatoire, d’abord analytique puis vectorielle en passant par le calcul « bipoint ». Le formalisme vectoriel y exprime les modélisations analytiques, invariantes d’un repère à l’autre, de configurations géométriques comme les parallélogrammes. Le cadre créé sert alors pour démontrer de nouvelles propriétés de figures planes et de solides. Ce livre peut inspirer, en tout ou en partie, un enseignement de la géométrie à ce niveau qui prend en compte les difficultés d’apprentissage avérées des élèves et qui s’adapte à diverses méthodes pédagogiques. Il peut également servir de référence pour des (futurs) enseignants soucieux d’étudier « les mathématiques élémentaires d’un point de vue approfondi » selon l’expression du mathématicien F. Klein.

A propos des auteurs

Giang Ngan NGUYEN a fait des études de mathématiques à la « Hanoi National University of Education », puis enseigné l’algèbre linéaire à la «Hanoi Water Resources University». Avec le soutien d’une Bourse du Ministère de l’Éducation Vietnamien, elle a fait une thèse à l’Université de Liège sous la direction de Maggy Schneider pour approfondir les questions que sa pratique enseignante lui avait permis d’identifier.

Maggy SCHNEIDER a acquis, au cours de sa carrière, une expérience diversifiée : professeure de didactique des mathématiques à l’Université de Liège et à l’Université de Namur, chercheuse reconnue dans ce domaine, directrice de recherches, professeure de mathématiques dans l’enseignement secondaire, formatrice d’enseignants et co-auteure de programmes scolaires, elle a le souci d’articuler les réalités du terrain et les avancées scientifiques en matière d’apprentissage et d’enseignement des mathématiques.

-

Essai de reconstruction évolutive par Jean Adolphe RONDAL A propos de l'ouvrage

Les antécédents du langage humain sont appréhendables à travers la phylogenèse. Si le langage des Homo sapiens sapiens que nous sommes est incommensurablement plus élaboré que les dispositifs communicatifs présents dans la nature, on peut démontrer que plusieurs de ses ingrédients majeurs existent sous une forme élémentaire chez diverses espèces animales. On est autorisé à concevoir l’évolution langagière davantage en continuité qu’en rupture et le langage humain moderne comme résultant de l’optimisation d’habiletés préfigurées parmi les espèces animales et chez nos précurseurs au sein du genre Homo. Le processus de construction aboutissant à un système langagier élaboré au sein de notre espèce est également reflété dans la façon dont les enfants humains acquièrent leur langage, sans qu’il faille nécessairement concevoir l’ontogenèse comme une récapitulation de la phylogenèse.

A propos de l'auteur

Jean Adolphe RONDAL est philosophy doctor (Ph.d., psychologie développementale) de l’Université du Minnesota, post-doctorant de la Harvard University (psycholinguistique développementale), et docteur en sciences du langage de l’Université Paris-V René-Descartes-Sorbonne. Il est professeur ordinaire émérite de l’Université de Liège où il a occupé la chaire de psycholinguistique pendant 28 ans. Le professeur Rondal est l’auteur de nombreux livres et articles scientifiques sur les problématiques du fonctionnement et du développement langagier et sur les troubles du langage.

Revue de presse Philippe Lambert, «Le langage humain, fruit de l'évolution? » , Reflexions (SOCIETE/Histoire), site de vulgarisation scientifique de l’Université de Liège, 14 novembre 2016. -

Entre dynamiques internes et projections mondiales

par Sebastian SANTANDER

Depuis les années 1950, le monde a fait face à plusieurs vagues de régionalismes. De tous types. Cependant c'est dans le contexte de la fin de la guerre-froide et de l'accélération de la mondialisation que le régionalisme supranational devient un phénomène notable à l'échelle mondiale : aucun continent n’est épargné. Doté de stratégies collectives, investi par des acteurs publics et privés, le régionalisme, complexe et multiple, ne se développe pas de manière uniforme. Il peut n’être qu’un simple espace d’action ou s’affirmer comme un véritable acteur de la scène internationale. Dans cet ouvrage Sebastian Santander se réfère aux régions qui constituent une dimension médiane entre l’échelon étatique et le système mondial.

A propos de l'auteur :

Sebastian SANTANDER est chargé de cours au département de Science politique de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Liège (ULg). Il enseigne les organisations régionales. Il a été professeur invité à l'Université libre de Bruxelles en 2010 et 2011. Il est actuellement visiting scholar à la Faculty of Arts and Social Science de l'Université de Maastricht et collaborateur scientifique à l’Institut d’Études Européennes (IEE) de l’ULB d'où il tire sa thèse de doctorat. Il est également membre associé au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et au Monash European and EU Center (MEEUC) de l’Université de Monash à Melbourne. Ses principaux thèmes de recherche sont le régionalisme, l’interrégionalisme, les puissances émergentes, l’Union européenne comme acteur international et l’évolution politique de l’Amérique latine. Il est auteur de plusieurs articles et ouvrages dont Le régionalisme sud-américain, l’Union européenne et les États-Unis (éditions de l’université de Bruxelles, Bruxelles, 2008), L’essor de nouvelles puissances : vers un système multipolaire ? (coord., Ellipses, Paris, 2009), Les puissances émergentes: un défi pour l'Europe? (coord., Ellipses, Paris, 2012).

-

Un regard des acteurs sur leurs pratiques par Olgierd KUTY, Frédéric SCHOENAERS, Christophe DUBOIS, Baptiste DETHIER

Dans nos sociétés en réseaux qui se caractérisent par un pluralisme normatif, on peut faire société sans partager des valeurs communes. Le fonctionnement des institutions scolaires illustre les nouveaux modes de régulation des tensions, de la diversité, de l’intégration, etc. désormais à l’œuvre. C’est dans ce contexte que le concept de médiation a fait son apparition dans nos écoles, comme dispositif d’apaisement ou de maintien du lien social. La diffusion de tels dispositifs doit beaucoup à la création de services centraux puis locaux de médiation, tout comme au travail de nombreux médiateurs qui ont progressivement investi le champ scolaire. En présentant une enquête approfondie sur la culture professionnelle des médiateurs scolaires, cet ouvrage analyse aussi le développement de leur fonction et son processus de diffusion.

Olgierd Kuty, Frédéric Schoenaers, Christophe Dubois et Baptiste Dethier sont chercheurs au Centre de Recherche et d’Interventions Sociologiques de l’Université de Liège (Cris). O. Kuty, Professeur émérite, est auteur de La négociation des valeurs (De Boeck, 1998). F. Schoenaers, Professeur ordinaire, a dirigé (avec C. Dubois) Penser la négociation (De Boeck, 2008). C. Dubois, Chargé de cours, a publié La justice réparatrice en milieu carcéral (P. U. Louvain, 2012). B. Dethier est docteur en sciences politiques et sociales et conseiller scientifique au fnrs.

-

A review of 2019 par Caroline ZICKGRAF, Tatiana CASTILLO BETANCOURT et Elodie HUT (eds.)

Edited by The Hugo Observatory of the University of Liège, this volume is the tenth in the annual series and the fifth of its kind published with the Presses Universitaires de Liège. The State of Environmental Migration aims to provide its readership with the most updated assessments on recent events and evolving dynamics of environmental migration throughout the world. Each year, the editors select the best graduate student work from the course “Environment and Migration” taught by Caroline Zickgraf at the Paris School of International Affairs (PSIA) of Sciences Po. This year’s authors focus primarily on sudden-onset displacement events, including the Australian megafires, the dam failure in Brumadinho (Brazil), the floods in Budrio (Italy), the Kerala floods (India), and cyclones Idai and Fani in Mozambique and India. The relationship between drought and conflict-related internal displacement in Somalia’s Bay Region, as well as the importance of populations’ perceptions of environmental risk on (im)mobility outcomes during acqua alta in Venice are analysed and discussed.

Caroline Zickgraf is Deputy Director of the Hugo Observatory as well as Post-doctoral Fellow with the Belgian Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS). Tatiana Castillo Betancourt is Project Manager at the Hugo Observatory. Elodie Hut is PhD candidate at the Hugo Observatory.

Edité par l’Observatoire Hugo de l’Université de Liège, ce volume est le dixième de la série annuelle et le cinquième du genre publié aux Presses Universitaires de Liège. Cet ouvrage vise à fournir à ses lecteurs les évaluations les plus à jour sur les événements récents et l’évolution de la dynamique des migrations environnementales à travers le monde. Chaque année, les éditeurs sélectionnent les meilleurs travaux d’étudiants diplômés du cours « Environnement et migrations », dispensé par Caroline Zickgraf à l’école des Affaires Internationales (PSIA) de Sciences Po (Paris). Les auteurs de cette année se concentrent principalement sur les événements de déplacement soudain, y compris les feux australiens, la rupture du barrage à Brumadinho (Brésil), les inondations à Budrio (Italie), les inondations au Kerala (Inde) et les cyclones Idai et Fani au Mozambique et en Inde. La relation entre la sécheresse et les déplacements internes liés au conflit dans la région de la baie de la Somalie, ainsi que l’importance des perceptions des populations du risque environnemental sur les résultats de l’(im)mobilité lors de l’acqua alta de Venise sont également analysées et discutées.

Caroline Zickgraf est directrice adjointe de l’Observatoire Hugo ainsi que post-doctorante au Fonds belge pour la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS). Tatiana Castillo Betancourt est responsable de projet à l’Observatoire Hugo. Elodie Hut est doctorante à l’Observatoire Hugo.

-

SOMMAIRE NUMÉRO 131-132 / 2021 135 Intentions et objectifs THÈMES 139 Vivons-nous en démocratie ? Julien Dohet 161 Travail manuel et, discours sociaux : une perspective historique Olivier Donneau 185 L’animation des groupes focalisés autour d’objets intermédiaires en ergonomie participative Valérie Saint-Dizier de Almeida, Seima Arfaoui, Nathalie Judon, Yasmina Kebir, Raphaël Pablo, Mariama Lobsang Ndao, Antonietta Specogna, Alain Garrigou SCIENCE-ACTION GROUPALE & TECHNIQUES D’ANIMATION 209 L’hominarium d’Onir Robert Delhez 219 Véga du Centaure IV-1708. Module réactualisé Pierre De Visscher 229 Hommages à Willem Doise 231 Consignes aux auteurs 233 Conclusion

-

par Jacques ARON

En raison de leur destin singulier, les populations juives occupent dans l’imaginaire des peuples une place inversement proportionnelle à leur importance numérique. Voici près d’un siècle et demi, que le néologisme « antisémitisme », succédant à l’expression « question juive » et à la problématique de l’« émancipation des Juifs », est entré dans le langage courant, et s’est répandu d’un pays à l’autre pour désigner une forme de haine ethnique, de xénophobie, dont le caractère prétendument naturel a favorisé l’inflation sémantique, se projetant du passé le plus lointain vers l’avenir le plus incertain. Cet essai tend à lui rendre ses dimensions historiques, en rappelant le rapport permanent que la langue entretient avec les autres aspects de la réalité, avec les conditions matérielles d’une humanité en constante mutation. Il en analyse les nuances, notamment chez les auteurs qui ont voulu en écrire l’histoire, tels Edmond Picard, Bernard Lazare et Léon Poliakov. Il questionne la nature de leur démarche, entre théologie et discours politique, entre idéologie et contribution aux sciences sociales.

Jacques ARON (Anvers, 1933) est architecte et urbaniste. Il a enseigné l’histoire et la théorie de ces disciplines. Il est professeur honoraire de l’Enseignement supérieur. Issu d’une famille d’émigrés juifs d’Europe centrale et orientale, il a depuis vingt ans consacré plusieurs ouvrages à la condition juive, particulièrement dans les pays de culture germanique. Il a traduit et présenté deux philosophes allemands d’origine juive persécutés par le nazisme, et analysé le principal dictionnaire étymologique allemand conçu comme un projet linguistique national-socialiste.

-

Patrimoine écrit, témoin de l’histoire par Cécile OGER, Stéphanie SIMON et Paul THIRION (dir.) A propos du livre :

Quel peut être le point commun entre des œuvres aussi diverses que la Guerre des Gaules, les Fables de La Fontaine, l’Evangéliaire d’Averbode et les aventures de Sibylline ? À première vue, aucun. Pourtant, ces œuvres ont toutes marqué leur époque, à leur propre échelle et dans des domaines divers. Elles constituent toutes également une trace de notre Histoire, témoins d’un certain passé, d’un autre temps. Elles ont également pour point commun d’être parvenues jusqu’à nous. L’écrit reste, mais il vit. Il est créé, relu, validé ; il est modifié, corrigé, transformé. Il se transmet, voyage, circule. Officiellement, souvent ; sous le manteau, parfois. Quelquefois même, il est interdit, censuré. On le cache, on le brûle. Mais trop tard : il a été lu. Il peut donc être recopié et reprendre sa route. À travers l’espace, comme à travers le temps. Siècle après siècle, l’Homme a conservé ces traces écrites de son passé, pour constituer une histoire, se forger une mémoire et transmettre savoirs, croyances et idées à ses successeurs. Pour interroger le rapport de l’Homme à l’écrit, l’exposition « Empreintes » aborde huit facettes de l’écrit illustrées par une centaine d’œuvres, de l’Antiquité à nos jours. Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses explorations, de ses expériences ? Les œuvres présentées proviennent essentiellement des collections des Bibliothèques de l’Université. Elles sont accompagnées d’autres exemples prêtés par l’Université de Gand, le Musée des Beaux-Arts de Liège / La Boverie, le Musée Wittert et le CEDOPAL.

A propos des auteurs :

Cécile OGER Historienne de l’art de formation et spécialisée dans l’étude technologique et archéométrique des peintures anciennes, elle est conservateur responsable des fonds patrimoniaux du Réseau des Bibliothèques de l’ULiège.

Stéphanie SIMON Historienne, elle s’intéresse à la propagande et à l’iconographie de presse. En 2010, elle entre dans les Bibliothèques de l’ULiège, en charge de la définition et de la mise en oeuvre d’une politique de numérisation. À ce titre, elle coordonne également DONum, le Dépôt d’Objets Numérisés de l’Université.

Paul THIRION Psychologue de formation, il entre dans les Bibliothèques de l’Université de Liège en 1985 dont il devient bibliothécaire en chef en 2013. Il est également président de la Commission Bibliothèques et Services académiques collectifs de l’ARES après avoir été président de la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB). Outre l’information literacy, ses principales préoccupations concernent le développement de la Bibliothèque numérique et plus spécifiquement de l’accès libre et ouvert pour tous à l’information scientifi que (Open Access).

-

Banalité du mal et migration par Sibylle GIOE - Préfacier : Marco MARTINIELLO

Des dizaines de milliers de morts, des familles séparées, des humains traqués, séquestrés, torturés et exploités. Parce qu’ils ne se trouvent pas du bon côté de la frontière, qu’ils n’ont pas le bon morceau de papier. Comment un système aussi violent peut-il être le fruit de l’Europe des droits de l’homme ? Comment la Belgique peut-elle se complaire dans cette trame ?

À travers la résonance de l’histoire de la politique migratoire, le recueil de la propagande fascisante d’hier et d’aujourd’hui, l’étude de cas réels et le démêlé des rouages de l’administration et du droit, mais aussi des citoyens qui s’organisent et des voix qui s’élèvent, cet ouvrage est un état des lieux de la banalité du mal appliquée aux migrations.

Sibylle GIOE est avocate au barreau de Liège, engagée dans la défense des étrangers et des droits de l’homme.

-

par Pierre HENROTAY, Mariza KRYSINSKA, Hilda ROSSEEL, Maggy SCHNEIDER Collection dirigée par Maggy SCHNEIDER

Ce projet d’enseignement a une origine lointaine. Il s’inspire en effet largement d’une première expérimentation menée, fin des années 70, dans des classes du secondaire à orientation littéraire, par Maggy Schneider aujourd’hui professeur de didactique à l’Université de Liège. L’intention, restée la même, est de mettre à l’avant-plan les propriétés fondamentales qui font des fonctions sinusoïdales, exponentielles et logarithmiques des outils incontournables dans de nombreuses disciplines. Il s’agit de favoriser une compréhension plus approfondie de ces fonctions que les élèves ont tendance à réduire à une vague allure graphique tout en banalisant leurs expressions analytiques, sans en percevoir les enjeux en termes de solutions d’équations fonctionnelles. Les fonctions sont ici « taillées » progressivement pour satisfaire ces équations dont l’intérêt est expliqué d’entrée de jeu.

La réflexion s’est poursuivie, au fil du temps et de partenariats divers. En ce qui concerne les fonctions sinusoïdales, le travail a été mené avec Hilda Rosseel, professeur au Collège St Paul à Godinne, dans le cadre de l’animation pédagogique des Collèges Jésuites. Quant à l’approche des fonctions exponentielles et logarithmiques, elle s’est enrichie des résultats d’une thèse sur les modèles fonctionnels paramétrés soutenue par Mariza Krysinska, professeur au Collège St Michel à Bruxelles et formatrice d’enseignants.

Le travail s’est également enrichi des apports de Pierre Henrotay, aujourd’hui professeur de mathématique à l’Athénée Royal et École d’Hôtellerie de Spa et chargé de formation CIFEN à l’Université de Liège. Sa carrière d’ingénieur physicien dans le secteur privé en fait un partenaire privilégié d’une réflexion interdisciplinaire authentique et d’un regard sur les applications qui va bien au-delà des simplismes…

Dans cette collection…

Traité de didactique des mathématiques Maggy SCHNEIDER ISBN 978-2-87456-066-8

Le mathématicien et ses esclaves Pierre LECOMTE ISBN 978-2-87456-080-4

Vers une modélisation algébrique des points, droites et plans Catherine LEBEAU & Maggy SCHNEIDER ISBN 978-2-87456-091-0

Des grandeurs inaccessibles à la géométrie du triangle Hilda ROSSEEL & Maggy SCHNEIDER ISBN 978-2-87456-092-7

L’émergence de modèles fonctionnels Mariza KRYSINSKA & Maggy SCHNEIDER ISBN 978-2-87456-116-0

Ces nombres qu’on dit imaginaires sont-ils vraiment des nombres ? Hilda ROSSEEL & Maggy SCHNEIDER ISBN 978-2-87456-141-2

Du calcul infinitésimal à l’analyse (à paraitre)

Quand les Stats rencontrent les Probas (à paraitre)

-

Structures, Dynamiques, Comportements spatiaux des consommateurs

par Guénaël DEVILLET, Mathieu JASPARD, Juan VAZQUEZ PARRAS

Présentation de l’ouvrage

L’ouvrage présente les dynamiques et l’état du commerce de détail en Wallonie grâce à une analyse croisée de l’offre commerciale et des comportements spatiaux des consommateurs wallons. La plupart des représentations sont cartographiques et basées sur des données spatiales inédites et homogènes sur l’ensemble du territoire. Le commerce de détail est d’abord analysé comme une fonction induite. Les commerces se regroupent le plus souvent aux nœuds du territoire et induisent des effets de polarisation. En interagissant avec les concurrents et selon les spécificités de chacun, ils montrent des déploiements en réseaux, un dynamisme différencié et des effets particuliers.

Le paysage commercial wallon est ensuite appréhendé en comparant les communes à travers des indicateurs traitant aussi bien de l’offre commerciale, comme la répartition de l'activité, ses tendances et évolutions, que de la demande, avec un focus sur la mobilité des chalands. Une nouvelle structuration du territoire est alors proposée grâce à la détermination de bassins de consommation pour différents types d’achat. Enfin, les principales agglomérations commerciales sont abordées afin de détailler les particularités sous régionales. L’Atlas du commerce en Wallonie constitue ainsi une référence en matière de localisation du commerce de détail et un outil de communication entre les différents acteurs du commerce agissant sur le territoire wallon. Il permet aussi à chaque consommateur de mettre en perspective ses propres comportements d’achat.

Présentation des auteurs

Guénaël DEVILLET est géographe, urbaniste, Docteur en Sciences, Directeur du Service d’Etude en Géographie Economique Fondamentale et Appliquée de l’Université de Liège (SEGEFA – ULg) et Maître de conférence à l’Université de Liège.

Mathieu JASPARD est géographe, géomaticien et Coordinateur de recherche au SEGEFA – ULg.

Juan VAZQUEZ PARRAS est géographe et Attaché de recherche au SEGEFA – ULg

Lire l'article sur le site Reflexions

http://reflexions.ulg.ac.be/AtlasCommerceWallonie

Revue de presse

* Belga, 'Le SDI réclame des mesures contre la "prolifération anarchique"des surfacescommerciales', Trends-LeVif, 17 février 2014 * Mélanie Geelkens, 'Trop de surfaces commerciales en périphérie des villes wallones, L'Echo, 15 février 2014 * Sorties de presses, Atlas du commerce en Wallonie, Le 15e jour du mois, Mensuel de l'Université de Liège, Février 2014, n°231

-

Première approche par Alain SERET

La lumière nous est source constante d’information et de plaisir visuel. L’homme l’a très tôt étudiée, il ne se prive pas de l’utiliser tout azimuth, y compris pour sonder le plus profond de la matière ou l’univers, faisant de l’optique une discipline essentielle de la technologie moderne. C’est à une première approche de l’optique rédigée afin d’amener à une lecture active et non passive qu’est consacré cet ouvrage. Les faits physiques et les divers modèles théoriques qui ont été élaborés pour les interpréter sont présentés, le cheminement historique est rappelé au travers de compléments clairement individualisés. Le texte est régulièrement interrompu par des questions qui se veulent formatives, en amenant le lecteur à mettre en œuvre ou à s’interroger sur ce qui vient de lui être exposé. Il est essentiel de s’arrêter sur ces questions et d’y répondre avant de poursuivre car le plus souvent elles préparent à ce qui les suit. Des phrases lacunaires, des questions à choix multiples et des exercices permettent une première auto-évaluation des connaissances acquises et leur mise en pratique. De brèves annexes et un formulaire complètent l’ouvrage. Le lecteur est supposé avoir quelques connaissances en électromagnétisme, principalement les notions de champ électrique et de champ magnétique.

Alain SERET est licencié en sciences physiques, docteur en sciences et participe à l’enseignement des bases de la physique et de l’imagerie médicale en Faculté de Médecine, Faculté de Médecine vétérinaire et Faculté des Sciences à l’Université de Liège depuis 1999. Son domaine de recherche est celui de l’imagerie médicale et plus particulièrement de la médecine nucléaire.

-

par VSEVOLOD SAMOKHVALOVTable of contents / Table des matières - 1/2020What kind of region: Spatial constructs in the populist era .................................... 7 Vsevolod Samokhvalov The Global Region: a Concept for understanding Regional Processes in Global Era ................................................................................................................. 15 Maria Lagutina Strategy Amidst Ambiguity: The Belt and Road and China’s Foreign Policy Approach to Eurasia ..................................................... 41 Peter Braga and Kaneshko Sangar Central Asia: construction of the new regional security complex?...................... 69 Akram Umarov Energy Policy in the Arctic: Yamal LNG in Russian International and domestic political agenda .......................................................................................... 83 Nina Lavrenteva Popular Imagery, Competing Narratives and Pan-Slavism: the Case of Ukraine’s Break-away Regions ...........................................................105 Ivanna Machitidze NATO in the Black Sea Region: Unpredictability and Different Levels of Commitment among the Three Coastal Allies.........................................131 Valentin Naumescu Book Review/Compte rendu The Intermarium as the Polish-Ukrainian Linchpin of Baltic-Black Sea Cooperation by Ostap Kushnir (ed.) .................................................................153 Margaryta Khvostova Presentation of the journal/Présentation de la Revue............................................157 La version électronique des articles est disponible en ligne à l'adresse : https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id=127

-

Fécondités, Infécondités, Alter-fécondités par BRIGITTE LIEBECQ et CLAIRE GAVRAY (dir.)

Ne pas avoir d’enfant, ne pas être mère, in-fécondité… Comment se fait-il que nos tendances verbales penchent vers la « lacune » plutôt que vers le « plein » quand il s’agit de nommer certains trajets de vie ? Les Hannah Arendt, Virginia Woolf, ou Rosa Parks n’auraient-elles pas laissé de trace féconde dans l’histoire du monde, simplement parce qu’elles n’ont pas procréé biologiquement ? Pourquoi restreindre la fécondité à l’enfantement ? Et pourquoi parler d’un « refus des femmes » d’« avoir des enfants », comme le font régulièrement les médias et même la recherche, alors que des statistiques récentes font apparaître que le fait de ne pas procréer serait en majorité dû à une multitude de circonstances plutôt qu’à ce qu’on nomme, par habitude, un « choix ». Dans nos sociétés occidentales où la structure des familles est en pleine mutation et où les récentes évolutions technologiques autour de la naissance bousculent les habitudes ancestrales d’envisager la parentalité, le moment est venu de reconnaître qu’il y a bien des manières de perpétuer l’espèce humaine. En abordant cette interrogation à partir des habitudes langagières, cet ouvrage collectif propose de penser un féminin dissocié de la maternité qui reconnaisse la variété des fécondités alternatives individuelles au sein d’un collectif fécond, les « alter-fécondités », ces fécondités spirituelles, émotionnelles, intellectuelles, relationnelles qui existent à côté de la fécondité procréatrice.

Brigitte Liébecq, licenciée en philologie germanique de l’ULiège, auteure de récits et recueils poétiques, a animé un atelier d’écriture autour du fait de ne pas procréer. Rafraîchir nos énonciations à ce propos de manière féconde, et faire appel à une approche transversale pour aborder les sujets sont les axes de son travail. Claire Gavray, docteure en sociologie et cofondatrice du FERULiège, a adopté les lunettes de genre dans l’ensemble de ses recherches et enseignements, dont ceux qu’elle a donnés dans le master interdisciplinaire et interuniversitaire en études de genre. Elle reste aujourd’hui active dans les milieux de la recherche et associatifs.

-

Instruments et processus en sciences politiques et sociales par GEOFFREY GRANDJEAN et ANTONIOS VLASSIS Ce manuel est conçu comme un guide méthodologique pour des étudiants et chercheurs en sciences politiques et sociales, qui souhaitent réaliser et rédiger un travail scientifique. En se basant sur un matériau théorique et empirique riche et varié, les contributeurs présentent les différentes étapes conceptuelles, méthodologiques et pratiques qui permettent de construire un travail scientifique en sciences politiques. Ce manuel constitue un précieux support pour tout séminaire portant sur la méthodologie en sciences sociales. Geoffrey Grandjean est professeur de science politique à l’Université de Liège et chercheur associé à l’École de droit de Sciences Po Paris. Antonios Vlassis est professeur associé de science politique à l'Université de Liège, chercheur au Center for International Relations Studies, ULiège, et chercheur associé au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, Université du Québec à Montréal.

-

Petites et grandes histoires par Olivier HAMAL - Préface de Jean-Marie KLINKENBERG

Entre le Clos des Guillemins qui embrassait l’ensemble de ces rues et la place que nous connaissons aujourd’hui, il a fallu plus d’une centaine d’années et bien des péripéties devant le Conseil communal de Liège. L’évolution de ce quartier est en effet tout à fait surprenante en regard de ce qu’il était sous l’Ancien régime ! La richesse de ce livre se trouve dans son contenu historique agrémenté de très nombreuses illustrations, pour la plupart inédites. Les différentes sources – trop peu connues – sont ici rassemblées, approfondies, et permettent d’inscrire l’histoire de la place dans une continuité et d’en mettre en exergue les connexions éventuelles. Place de Bronckart à Liège – petites et grandes histoires constitue une occasion parfaite de permettre la découverte du quartier à tous ceux qui s’y intéressent, ainsi que de rappeler au bon souvenir des Liégeois et Liégeoises une partie de leur histoire.

Olivier HAMAL est bien connu dans la vie liégeoise et s’est toujours montré intéressé par l’histoire de sa ville. Il est co-auteur de la monographie sur Paul-Joseph Carpay (1822-1892), peintre décorateur liégeois (2012), et du livre 175 ans au Passage Lemonnier (2014).

-

par Françoise LEMPEREUR (dir.)

A propos de l'ouvrage :

Depuis l’adoption, par l’UNESCO, de la Convention pour sa sauvegarde, le patrimoine culturel immatériel a pris une importance grandissante dans le monde académique, d’abord dans les programmes de recherche, puis dans les formations universitaires.

Face au constat que la librairie francophone n’offre aucun support écrit quelque peu systématique couvrant largement les matières liées au PCI, les enseignants de la Formation en PCI des universités de Liège et de Namur ont décidé de publier un tel manuel, interdisciplinaire. Ethnologue, historien, juriste, économiste du tourisme, géographe, archéologue, muséologue, spécialiste de la communication… les auteurs du présent ouvrage reflètent une large diversité de disciplines et d’origines géographiques. Destiné à l’ensemble du monde francophone – voire au-delà – le manuel accueille aussi des regards de spécialistes sur la situation de la politique du PCI en Belgique, France, Québec, Suisse et Afrique francophone.

L’ouvrage vise à cerner la notion et à en comprendre les enjeux, à dresser un état des lieux des politiques de sauvegarde et à donner des outils méthodologiques. Certains textes sont essentiellement pratiques, d’autres sont descriptifs, d’autres encore, réflexifs. Des analyses de cas offrent aux lecteurs des clés pour la compréhension du phénomène et de ses manifestations concrètes.

Cet ouvrage s’adresse d’abord aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels des musées, institutions et associations actifs dans le domaine du PCI mais, par son caractère large et documenté, il concerne tous ceux qui s’intéressent au PCI, de façon active en tant que porteur, ou par simple curiosité intellectuelle.

A propos des auteurs :

Conçu et coordonné par Françoise LEMPEREUR, titulaire des cours de PCI à l’ULiège, il est écrit par douze enseignants des universités de Liège et de Namur, auxquels se sont joints six experts du PCI internationalement reconnus (Séverine Cachat, Florence Graezer Bideau, Ellen Hertz, Marc Jacobs, Ahmed Skounti et Laurier Turgeon).

-

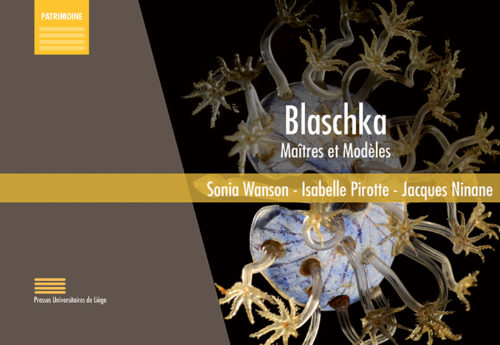

Maîtres et modèles par Sonia WANSON, Isabelle PIROTTE, Jacques NINANE A propos de l'ouvrage : Si les collections de sciences naturelles d’un Muséum sont a priori essentiellement constituées de spécimens d’animaux préservés, elles renferment parfois d’autres objets patrimoniaux remarquables, d’une grande valeur scientifique, historique et artistique.

La collection “Blaschka” de l’Aquarium-Muséum de l’Université de Liège en fait partie. Il s’agit de modèles d’animaux invertébrés marins en verre créés à la fin du XIXe siècle par les maîtres-verriers Léopold et Rudolf Blaschka et acquis en 1886 par le fondateur de l’Institut zoologique, Édouard Van Beneden. Matériel didactique hier, les Blaschka sont devenus aujourd’hui de véritables œuvres d’art. Un patrimoine irremplaçable et unique en Belgique.

Plus qu’un simple catalogue de la collection, l’ouvrage retrace son histoire et celle de ses créateurs, évoque les résultats de leurs analyses et traitements de conservation, et fait revivre ces éclatants joyaux de verre sous le regard de photographies artistiques.

A propos des auteurs :

Sonia WANSON est biologiste, Directrice adjointe de l’Aquarium-Muséum universitaire de Liège, et passionnée d’histoire des Sciences. Elle a coordonné l’ensemble du projet “Blaschka” : restauration-exposition-catalogue.

Isabelle PIROTTE est conservatrice-restauratrice d'oeuvres d'art, spécialisée en verre et céramique, et possède un atelier à Liège.

Jacques NINANE , est photographe, attaché à la gestion et l’entretien des collections de l’Aquarium-Muséum.

Revue de Presse : ° Sonia Wanson, Claudine Purnelle, "La collection Blaschka", site Culture de l'Université de Liège, octobre 2012. -

La lutte continue - Hommages à Marc JACQUEMAIN par BRUNO FRÈRE, SÉBASTIEN FONTAINE et PATRICK ITALIANO (dir.)

Ce livre rassemble des contributions inédites sur la révolution « Mai 68 ». On y retrouve des historiens, philosophes, sociologues ou politologues spécialistes de longue date de l’événement qui écrivent cette fois avec un demi-siècle de recul. Le monde dans lequel nous vivons, constatent-ils, a depuis radicalement changé. Certains thèmes, chers aux soixante-huitards, font aujourd’hui partie du lexique classique du cadre moderne, à l’aise dans la mondialisation (la créativité, l’innovation, la réalisation de soi, l’anticonformisme etc.). Mais d’autres thèmes s’avèrent difficilement digérables par le capitalisme et réémergent dans les expériences très contemporaines qu’évoquent nos auteurs : Zones d’autonomie à défendre, Gilets Jaunes, nouvelles luttes féministes (phénomène me-too, etc.). Ainsi en est-il par exemple de la critique de l’exploitation des ressources (qu’elles soient « humaines » ou naturelles) et de la course à la croissance. Les crises récentes (comme celle de 2008) ont aussi stimulé la plume de certains contributeurs, là où d’autres encore se sont penchés sur les inflexions progressistes que les mouvements sociaux inspirés de « l’esprit 68 » ont permis dans le droit (des femmes, des minorités sexuelles ou raciales, etc.). En un mot comme en cent, cet ouvrage scrute les traces encore vives de Mai 68. Mais il le fait sans pour autant ignorer que bien des dimensions de la contestation soixante huitarde servent aujourd’hui la libéralisation sauvage de tous les marchés, l’affaiblissement de l’état « social » et la soumission de toutes choses au marketing (l’art, les loisirs, la culture...). Son principal intérêt, outre qu’il ne verse ni dans l’angélisme ni dans la critique réactionnaire de « Mai 68 », est probablement de faire en permanence le lien entre l’événement et des phénomènes sociaux, politiques ou économiques récents tout à fait majeurs. Ce qu’aucun ouvrage sur ce thème n’a plus fait depuis longtemps. Or, indéniablement, Mai 68 est à inscrire dans l’histoire des grands événements démocratiques, aux côtés de la révolution de 1789, de la Commune de Paris ou encore des Printemps arabes, dont notre époque reste l’écho.

Docteur en sociologie de l’EHESS, Bruno FRÈRE est Maître de recherches du FNRS en Belgique. Il enseigne la théorie sociale, la sociologie politique et les théories critiques à l’Université de Liège. Il a notamment publié Le Nouvel esprit Solidaire (Desclée de Brouwer, 2009), Le tournant de La théorie Critique (Desclée de Brouwer, 2015), Everyday Resistance: French Activism at the beginning of the 21st century (avec M. Jacquemain, Palgrave, 2019) et Repenser l’émancipation. Vers une théorie sociale de l’impureté (avec Jean-Louis Laville, à paraître). Sébastien FONTAINE est docteur en Sciences Politiques et Sociales. Il est chercheur à l’Université de Liège et il y enseigne les méthodologies quantitatives, l’informatique appliquée à l’analyse statistique et l’analyse statistique en Sciences Sociales. Il focalise ses recherches sur les méthodes de recueil de l’opinion des personnes difficiles à joindre. Patrick ITALIANO est chercheur senior en sociologie à l’Université de Liège. Ses domaines de recherche privilégiés sont le sans-abrisme, les identités sociales et la méthodologie d’enquête.

-

Plateformes, normes et politiques par ANTONIOS VLASSIS, MICHÈLE RIOUX et DESTINY TCHÉHOUALI (dir.) Préface : BERNARD RENTIER / Épilogue : CHARLES VALLERAND

Dans un contexte de convergence sectorielle entre culture, commerce et numérique (Internet et réseaux de télécommunications), l’ouvrage se fixe pour objet d’explorer les tensions entre globalisation numérique et industries culturelles. Plus spécifiquement, notre objectif est de mettre en lumière les pratiques des plateformes numériques dans le secteur culturel (audiovisuel, cinéma, musique, livre), d’analyser la cohérence des politiques culturelles dans une perspective comparative et de saisir pourquoi et comment les acteurs et leurs stratégies entendent embrasser des enjeux transversaux tels que la découvrabilité, la promotion et la protection des expressions culturelles diversifiées, le droit d’auteur et les conditions économiques et sociales des créateurs à l’ère du numérique, la coopération internationale dans le domaine culturel. À cet égard, nous visons à repenser les cadres de l’intervention publique dans le but de déboucher sur de nouvelles normes et trajectoires de gouvernance et sur de nouveaux modèles de politiques publiques en matière de culture et de numérique.

Antonios VLASSIS est chercheur au Center for International Relations Studies (cefir) et maître de conférences au Département de Science Politique de l’Université de Liège. Michèle RIOUX est professeure au Département de Science Politique de l’Université du Québec à Montréal (uqam) et directrice du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (ceim-uqam). Destiny TCHEHOUALI est professeur au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (uqam) et directeur de l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (orison).

-

SOMMAIRE 1 - Intentions et objectifs THÈMES 7 - Rôles des représentations sociales de la Covid-19 en contexte de confinement en France Tara De Condappa, Hermann Nabi, Vanessa Laguette et Lucy Baugnet 19 - Ségrégation de sexe et socialisation entre élèves de collège au Cameroun. Filles et garçons à part mais en accord sur la répartition des rôles sexués Martin Mbedé Essono, Pascal Mallet et Cécile Kindelberger 19 - L’éthique une représentation sociale émergeante Francois Melou et Lionel Dagot OPINIONS & POINTS DE VUE 203 - Insertion professionnelle des Maghrébins en Europe occidentale. La résurgence des préjugés coloniaux Mustapha Nasraoui SCIENCE-ACTION GROUPALE & TECHNIQUES D’ANIMATION 203 Etude exploratoire et construction d’un outil d’analyse de la gestion d’incidents critiques (2) Héloïse De Visscher 239 Consignes aux auteurs 241 Bulletin d’abonnement

-

Électromagnétisme et monde microscopique par ALAIN SERET

Cet ouvrage se veut un entrainement à la résolution d’exercices classiques qui portent sur l’électromagnétisme (y compris l’optique) et la physique propre au monde microscopique. L’ouvrage propose une solution pour chaque question posée mais elle est volontairement limitée aux principales relations mathématiques ou à quelques indications. Ceci force l’apprenant à s’impliquer pour les comprendre et va ainsi le faire progresser dans son apprentissage. « Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends » (Benjamin Franklin).

Alain SERET est licencié en sciences physiques, docteur en sciences et participe à l’enseignement des bases de la physique et de l’imagerie médicale en Faculté de Médecine, Faculté de Médecine vétérinaire et Faculté des Sciences à l’Université de Liège depuis 1999. Son domaine de recherche est celui de l’imagerie médicale et plus particulièrement de la médecine nucléaire.

-

Bases physiques

par Alain SERET & Maryse HOEBEKE

A propos de l'ouvrage :

Cet ouvrage intitulé « Imagerie médicale - Bases physiques » s’adresse à un public qui est confronté au cours de ses études ou dans sa vie professionnelle à une technologie médicale en plein essor. Cependant, il peut également convenir à tout scientifique désirant ouvrir le champ de ses connaissances au domaine de l’imagerie médicale.

Le but de ce livre est d’introduire de façon simple, mais avec rigueur, les concepts de physique qui sous-tendent plusieurs techniques d’imagerie médicale in-vivo. Le lecteur y trouvera l’origine physique des informations reçues, mais aussi certaines limites des techniques utilisées, les artefacts éventuels et les effets secondaires possibles inhérents à la technique en elle-même.

Les six premiers chapitres sont consacrés à la scintigraphie, la tomographie par émission de positons, l’imagerie par rayons X, l’endoscopie, la thermographie, l’imagerie de résonance magnétique et l’échographie. Un chapitre est ensuite consacré aux méthodes numériques employées pour traiter les signaux fournis par les différents détecteurs et un chapitre traitant de l’effet des radiations ionisantes complète le texte.

Le formalisme mathématique est volontairement réduit. L’ouvrage comporte à la fin de chaque chapitre une série de questions et des QCM qui permettent de faire le point sur les notions étudiées et de s’auto-évaluer.

A propos des auteurs :

Maryse HOEBEKE et Alain SERET sont licenciés en sciences physiques, docteur en sciences et enseignent les bases physiques de l’imagerie médicale en faculté de médecine et en faculté de médecine vétérinaire à l’Université de Liège.

-

Repenser l'intervention sociale par DIDIER VRANCKEN

En quelques décennies à peine, nous avons assisté à une curieuse inversion de sens : les personnes précarisées n’apparaissent plus seulement comme les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, frappées par le sort et la malchance. Elles sont désormais perçues comme une véritable charge pour la société. Un peu partout en Europe, des voix s’élèvent pour ne plus «payer» pour ces personnes tant elles leurs apparaissent incapables de produire les efforts nécessaires pour s’intégrer au marché de l’emploi, aux valeurs et à la culture des autochtones. Montée des inquiétudes, repli identitaire, peur de l’autre, émergence de véritables démagogues autoritaires, montée des populismes. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que s’est-il produit pour que nous assistions aujourd’hui au rejet de ces publics, ces nouveaux «barbares», allant jusqu’à les invisibiliser, alors qu’ils sont parmi nous, au coeur même de la cité ?

Président d’honneur de l’Association internationale des sociologues de langue française, Didier VRANCKEN est Professeur à l’Université de Liège où il dirige la Maison des Sciences de l’Homme.

Ouvrage co-édité avec les Éditions ies

-

Faits marquants révélés par l’enquête européenne SHARE

par XAVIER FLAWINNE et SERGIO PERELMANL’allongement de la vie est au centre de défis sociétaux majeurs. Que ces défis touchent à la santé individuelle ou au vivre ensemble général notamment, nous serons tous amenés à découvrir les multiples changements que ce vieillissement implique directement ou indirectement dans la vie de tout un chacun. Pour donner quelques éléments de compréhension aux personnes qui se poseraient des questions à ce sujet, les auteurs font appel aux enseignements tirés de l’enquête européenne SHARE. Depuis 2004, SHARE suit des cohortes de personnes âgées de 50 ans et + en Europe afin d’analyser les interactions entre différentes dimensions : famille, relations sociales, travail et départ à la retraite, état de santé physique et mental, conditions de vie, etc. Les informations collectées dans le cadre de ce projet ont permis la réalisation de multiples recherches, beaucoup d’entre elles interdisciplinaires, dont une sélection est présentée de manière vulgarisée tout au long des vingt chapitres composant cet ouvrage. Ceux-ci illustrent à quel point la réalité va souvent à l’encontre des idées reçues sur le vieillissement. Couplées aux nouveaux enseignements tirés de l’édition SHARE-COVID de l’été 2020, ces connaissances deviennent encore plus précieuses pour comprendre l’impact que la pandémie du Covid-19 aura eu sur la population âgée dans les pays européens. Les auteurs introduisent ce sujet dans le 21e chapitre de cet ouvrage. Nous espérons que les lecteurs curieux tireront des informations utiles pour eux-mêmes ainsi que pour leur entourage.

Sergio Perelman est responsable de l’enquête SHARE pour la Belgique francophone, Professeur honoraire et chercheur en économie à HEC-Liège (ULiège). Ses recherches touchent notamment à la sécurité sociale, le marché du travail et l’analyse des frontières d’efficacité. Xavier Flawinne est « l’opérateur » SHARE pour la Belgique francophone et par ailleurs chercheur en économie à HEC-Liège (ULiège) dans le domaine de l’économie publique. Ses recherches se sont attardées sur l’endettement public, les pensions ou encore le marché du travail des 50 +.

"Cet ouvrage est le premier résultat de la politique de promotion de l’Open Access souhaitée par le Conseil Scientifique des Presses universitaires de Liège et d’une collaboration étroite entre les PUL et ULiège Library" et le lien vers le livre sur e-publish : https://e-publish.uliege.be/50ans

-

Rencontre de l'humain et de l'environnement (2e édition) par Annie CORNET A propos de l'ouvrage

Cet ouvrage a pour objectif de présenter un cadre général d’analyse des entreprises et des organisations (services publics et associations) à destination d’étudiants de premier cycle ou d’étudiants découvrant les réalités organisationnelles et sociales du monde économique. Il propose une grille d’analyse des réalités organisationnelles, structurée autour de six thèmes : missions, environnement, stratégies, structure, comportements individuels, politiques de GRH. L’enjeu est de pouvoir analyser les réalités organisationnelles, d’identifier les principales théories mobilisées pour couvrir ces différentes dimensions mais aussi de susciter un regard critique sur le discours managérial, le monde économique, ses valeurs et ses normes.

A propos de l'auteur

Annie CORNET est professeure ordinaire à Hec-Liège, École de gestion de l’Université de Liège. Elle dirige EGiD, unité de recherche sur le Genre et la Diversité. Ses domaines de recherches portent sur l’analyse des politiques d’égalité professionnelle et la gestion de la diversité. Elle s’intéresse aux questions d’égalité femmes/hommes, à l’entrepreneuriat féminin et de la diversité, à l’intégration des personnes d’origine étrangère et des personnes avec un handicap dans l’emploi, aux comportements discriminatoires et à l’homophobie sur les lieux de travail. Ses travaux portent aussi sur les politiques publiques qui prennent en compte le genre (gendermainstreaming et genderbudting).

-

par Philippe RAXHON et Veronica GRANATA Deux ans de travail, 200 pages, 200 illustrations pour le 200e anniversaire de l’Université de Liège. Et deux versions du livre, l’une tout public, et l’autre de prestige. L'ouvrage

Mémoire et Prospective. Université de Liège (1817-2017) propose au lecteur le récit passionnant d’une grande aventure scientifique et humaine, un tissu serré d’expériences, de rebondissements, de conflits, de défis, en résonance avec les époques traversées. L’ouvrage est rehaussé par plus de deux cents illustrations, dont certaines inédites. La fragile Université de Liège de 1840, l’ambitieuse de 1880, la renaissante de 1930, la conquérante de 1960, la combative de 1990, la courageuse des années 2000, ne forment qu’une seule et même institution, vivante, vibrante, forgée par ses héritages, ses aspirations, et les aléas de l’histoire. Parce que l’Université de Liège fut réinventée génération après génération, le livre se présente comme une invitation au voyage, à un parcours à la lisière du passé, du présent et de l’avenir, dont les frontières sont toujours en pointillé quand elles sont exposées sous les lumières de la mémoire.

«Le livre Mémoire et Prospective (…) ajoute l’exigence d’être lisible par tous : les étudiants et les diplômés de l’Université, ses professeurs, chercheurs et tout son personnel, tous ses partenaires, d’ici et de l’étranger, ses amis et sympathisants, mais aussi tous ceux qui n’ont pas de liens avec l’Alma Mater mais veulent mieux la connaître ». Albert Corhay, Recteur de l’Université de Liège.

Les auteurs

Philippe RAXHON. Né à Ougrée, Philippe Raxhon est chercheur qualifié honoraire du FNRS et professeur ordinaire à l’Université de Liège, où il dirige l’unité d’histoire contemporaine. Il est spécialiste de l’étude des processus mémoriels et des relations entre l’histoire et la mémoire. Il est aussi le président du Conseil de la transmission de la mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Veronica GRANATA. Née à Rome, Veronica Granata est titulaire d’une maîtrise en Sciences Politiques ainsi que d’un Diplôme d’Etudes Approfondies de l’Université Paris I-Sorbonne. Docteur en Histoire moderne et contemporaine de l'Université La Sapienza de Rome, elle est actuellement assistante au sein de l’unité d'histoire contemporaine de l'Université de Liège.

-

Version revue et corrigée par Christine BOUVY, Emma DESFORGES, Frédéric DEPAS, Véronique DOPPAGNE, Pascale DRIANNE, Ellen HARRY et Nathalie SCHRAEPEN

Ouvrage de référence clair et complet, la Grammaire Anglaise de Base (GAB) peut être utilisée à la fois comme outil d’auto-apprentissage et comme complément ou support d’un cours avec un professeur. La GAB, conçue sur mesure pour les francophones, traite en particulier des difficultés spécifiques que ces apprenants rencontrent dans l’apprentissage de la grammaire anglaise. Elle se compose de dix chapitres systématiques illustrés de nombreux exemples et comprenant chacun une batterie d’exercices de difficulté croissante, accompagnés de leurs corrigés.

L’équipe des auteurs – Christine Bouvy, Frédéric Depas, Emma Desforges, Véronique Doppagne, Pascale Drianne, Ellen Harry et Nathalie Schraepen – sont professeurs d’anglais, anglophones et francophones, à l’Institut Supérieur des Langues Vivantes de l’Université de Liège, où ils enseignent depuis de nombreuses années à des étudiants de différentes facultés. La GAB est le fruit de leur expertise didactique et linguistique et de l’expérience acquise avec ces publics variés et exigeants, lesquelles ont été mises en commun à l’occasion de cette collaboration.

-

par BÉRANGÈRE GOSSE et ANNIE CORNET Cet ouvrage a pour objectif de présenter un cadre général d’analyse des entreprises et des organisations (services publics et associations) à destination d’étudiants de premier cycle ou d’étudiants découvrant les réalités organisationnelles et sociales du monde économique. Il propose une grille d’analyse des réalités organisationnelles, structurée autour de six thèmes : missions, environnement, stratégies, structure, comportements individuels, politiques de GRH. L’enjeu est de pouvoir analyser les réalités organisationnelles, d’identifier les principales théories mobilisées pour couvrir ces différentes dimensions mais aussi de susciter un regard critique sur le discours managérial, le monde économique, ses valeurs et ses normes. L’une des originalités de l’ouvrage est un regard transversal sous l’angle du genre (égalité F/H) et de la diversité. Bérangère Gosse est docteur en sciences de gestion et management et diplômée d’une habilitation à diriger des recherches (HDR). Elle est maître de conférences à l’université de Rouen. Elle a dirigé l'IAE Rouen Normandie de 2016 à 2021. Elle est responsable pédagogique du Master Gestion des Ressources Humaines. Elle enseigne la gestion des ressources humaines, la méthodologie du mémoire et de la recherche qualitative. Elle étudie la satisfaction professionnelle et les nouvelles formes organisationnelles. Elle est membre d’associations professionnelles : référence RH et ANDRH et co-rédactrice en chef de la Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise (RIMHE). Annie Cornet est professeure ordinaire à HEC-Liège, École de gestion de l’Université de Liège. Elle dirige EGiD, unité de recherche sur le Genre et la Diversité. Ses domaines de recherches portent sur l’analyse des politiques d’égalité professionnelle et la gestion de la diversité. Elle s’intéresse aux questions d’égalité femmes/hommes, à l’entrepreneuriat féminin et de la diversité, à l’intégration des personnes d’origine étrangère et des personnes avec un handicap dans l’emploi, aux comportements discriminatoires et à l’homophobie sur les lieux de travail. Ses travaux portent aussi sur les politiques publiques qui prennent en compte le genre (gendermainstreaming et genderbudting).