-

par COLLECTIF Jean-Louis DUMORTIER, Le roman policier simenonien et son lecteur Benoît DENIS, Simenon critique de Simenon. Eléments pour une reconstitution de l’espace des possibiles romanesques simenonien (1938-1948) Jean-Louis CABANÈS, Quand Maigret se met à table : enquête sur une dévorante oralité Paul MERCIER, Le mur blanc de l’inconscient maternel dans Lettre à ma mère Fabrice LARDREAU, Echec et mat. Sur L’homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon Danielle BAJOMÉE, Et si on (re)lisait les Contes des «Mille et un matins» ? Edition de 70 contes parus dans Le Matin

-

TRACES 14 par COLLECTIF Eric BORDAS, Simenon ou le style de l’absence Salvatore CESARIO, Abduction, identification et dé-identification chez Maigret. Résultats d’une recherche simenonienne Gérard COGEZ, Le roman de l’homme à venir Denis COLLIN, La vraie naissance de Maigret Pierre DELIGNY, Simenon, épistolier Benoît DENIS, Simenon, l’histoire et l’allusion Jean-Louis DUMORTIER, Un monde de rejetés Bernard LAHIRE, La sociologie implicite de Georges Simenon. Ruptures de routine, crises de croyance et découverte de l’arbitrarité du monde social Danièle LATIN, Céline et Simenon : deux repères géants dans l’histoire du roman français du XXe siècle Michel LEMOINE, Le révolté des Dictées Abdelouahed MABROUR, État(s) de l’écriture chez Simenon. Essai d’une analyse stylistique Paul MERCIER, Révolte adolescente, tentation anarchisante et sexualité Jean-Paul MEYER, À propos des adaptations de Maigret en bandes dessinées. La continuité énonciative au risque d’une narration multifocalisée Dominique MEYER-BOLZINGER, Pourquoi Maigret aurait tant voulu être médecin Christian NEYS, Simenon et la psychanalyse : une rencontre manquée ? Lily PORTUGAELS, Les scoops de Simenon à la Gazette de Liège Pierre SOMVILLE, La méthode de Simenon-Maigret

-

TRACES 16 par COLLECTIF

Danièle LATIN, Du coup de plume au Coup de lune. Genèse africaine du « roman de la destinée » ou « roman de l’homme » de Georges Simenon Laurent FOURCAUT, Quartier nègre : le désir est « nègre » Emmanuelle RADAR, Le Coup de lune : un « anticolonialisme » féminin Jean-Louis DUMORTIER, Fantômes d’Afrique. Du Coup de lune au Blanc à lunettes Sylvère MBONDOBARI, La « mission civilisatrice » à travers des lunettes filtrantes. Notes sur le milieu colonial en Afrique centrale dans L’Heure du nègre et Le Coup de lune Abdelouahed MABROUR, Les textes africains de Simenon entre adhésion et disjonction Paul MERCIER, Images de l’aventure africaine et de la quête des origines dans quelques romans populaires de Simenon Danielle BAJOMEE, Contre-propagande colonialiste et clichés raciaux chez Simenon. Quand le discours photographique d’un reporter-écrivain dément ou nuance ce que dit sa plume Falilou NDIAYE, Simenon entre Conrad et Camus Janvier AMELA, La généalogie du « Noir nu ». Des premiers textes exotiques à Simenon et Senghor, 1935 André-Marie NTSOBE, La vision de la femme chez Simenon et Senghor Andrée-Marie DIAGNE, Les relations de genre dans le roman d’inspiration autobiographique : Pedigree et Une si longue lettre Joseph PARE, Variations des représentations identitaires. Regards croisés Daouda MAR, Confluences entre Simenon et l’Afrique dans le genre romanesque Boubacar DAOUDA DIALLO, Identité et différence chez Georges Simenon et les romanciers africains post-coloniaux Bacary SARR, Déviance et marginalité chez Abasse Ndione et Simenon. La Vie en spirale et La Nuit du carrefour François Bruno TRAORE, Georges Simenon, étonnant voyageur, « voyeur » et/ou figure atypique de l’errance colonialiste. Engagement testimonial, trahison ou transition littéraire ? Ieme VAN DER POEL, Georges Simenon parmi les critiques du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) Benoît DENIS, Simenon et les obsessions de l’écrivain voyageur. Afrique, URSS, Amérique Jacques DUBOIS, L’homme nu : grandeur et misère

-

TRACES 17 par COLLECTIF Bernard ALAVOINE et Michel LEMOINE, In memoriam Pierre DELIGNY et Claude MENGUY Bernard ALAVOINE, Derniers romans Paul DIRCKX, Georges, l’immigré. Société et écriture dans les derniers romans de Simenon Philippe BLONDEAU, Constance et métamorphoses de la ville dans les derniers romans de Simenon Alain SCHAFFNER, Un impossible dialogue de bêtes : Le Chat de Georges Simenon Patrick BERTHIER, Remarques sur la « vieillesse » de Maigret Michel LEMOINE, Une nouvelle jeunesse ? Paul MERCIER, Crise du sujet et société du spectacle. La Prison de Georges Simenon Bernard ALAVOINE, Le Confessionnal, Les Innocents : la famille en crise, reflet d’une époque ? Pierre SOMVILLE, Cage de verre et bouteille d’encre Pierre SOMVILLE, Du rôle génétique de la couleur dans quelques romans de Simenon Véronique VARY, Maigret et l’aristocratie : la nostalgie du petit village. étude de Maigret et les vieillards (1960)

-

par COLLECTIF Georges SIMENON et Maurice PIRON, Une correspondance plurielle, établie, présentée et annotée par Laurent Demoulin Laurent FOURCAUT, Vertige et basculement dans Le Passage de la ligne de Simenon Danièle LATIN, Les Pitard (1935) : une œuvre atypique dans la mouvance du nouveau paradigme des romans sans Maigret Philippe PROOST, Simenon et Luc Lafnet

-

par COLLECTIF Jean-Louis DUMORTIER, De Maigret à Brunet(ti). Petit aperçu d’une descendance secrète Philippe BLONBDEAU, Héritier de Simenon : Nicolas Freeling Paul MERCIER, Le commissaire Adamsberg dans les pas de Maigret Michel LEMOINE, Un roman sous influence : Prélude d’octobre de Denis Lacasse Jacqueline GUITTARD, Un fantôme de Maigret : l’inspecteur Derrick Bernard ALAVOINE, Loustal, Warnauts et Raives : la B.D. inspirée de Simenon Pol LIBION, Simenon snobé, copié et admiré par Henry Bordeaux

-

par COLLECTIF Jean-Louis DUMORTIER, Éditorial. Rites et risques de la communication dans l’ouvre simenonienne Christine SERVAIS, L’échec de la communication et les potentialités narratives Michel LEMOINE, Les premières interviews de Simenon au début des années 1930 Bill ALDER, Rites et risques de la communication dans la série Maigret. Les conduites communicationnelles du commissaire Dominique MEYER-BOLZINGER, Les face à face du commissaire Maigret : rites et risques de l’enquête Christine GAUDRY-HUDSON, Le commissaire Maigret : un disciple de Carl Rogers ? Paul MERCIER, Mise en échec des rites d’interaction dans deux confessions non abouties de Maigret Laurent FOURCAUT, Le Relais d’Alsace ou l’échec d’une transgression à rebours Laurent DEMOULIN, Quartier nègre : nouveau monde et nouveau code Jean-Louis DUMORTIER, Mauvais contact. Étude de la scène inaugurale d’Un Nouveau dans la ville Bernard ALAVOINE, Le Petit Saint et la difficulté de communiquer Jean-Paul FERRAND, Expression et excommunication dans les écrits de Georges Simenon Jean-Baptiste BARONIAN, Portrait d’un romancier au dictaphone

-

Les ambivalences du réel

par Anthony GLINOER & Michel LACROIX

Présentation du volume

Volontiers snobé par les écrivains, qui pourtant l’ont souvent pratiqué, le roman à clés est suspect. Il ne l’est pas moins aux yeux des universitaires adeptes de l’herméneutique textuelle, qui le réduisent ordinairement à une opération de cryptage par l’écriture et de décryptage par la lecture. Trouver les bonnes clés (noms, lieux, événements) et les ajuster aux bonnes serrures seraient les seuls gestes appelés par ces romans lus en détournant la tête. À rebours de cette double doxa, qui simplifie les mécanismes du genre et l’identifie à un seul de ses nombreux avatars, les contributeurs au présent volume ont relevé le défi d’examiner vraiment, en les prenant au sérieux, un corpus diversifié de romans à clés — de Balzac à Jean-Benoît Puech et Olivier Rolin en passant par Rachilde, Proust et Simone de Beauvoir —, à côté d’autres formes de travail sur la référentialité telles que l’autofiction, les notices biographiques des dictionnaires parodiques, les biographies imaginaires ou encore la métafiction dans le cinéma de Woody Allen. L’attention se trouve ici portée non seulement sur le fonctionnement des œuvres retenues, mais aussi sur les dérèglements, les pratiques ludiques et les enjeux de pouvoir qui s’y cachent. Loin d’être une simple transposition de potins littéraires, le roman à clés ouvre ainsi sur une réflexion touchant aux frontières entre fiction et référence au réel.

Notice des éditeurs

Anthony GLINOER est professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du littéraire.

Michel LACROIX est professeur à l’Université du Québec à Montréal.

Ils sont tous deux membres du Groupe de recherche sur les médiations littéraires et les institutions (legremlin.org), à l’origine de travaux sur les sociabilités imaginées (Tangence, 80, 2006), la bohème (Bohème sans frontière, 2010) et les Imaginaires de la vie littéraire (avec B.-O. Dozo, 2012).

-

par COLLECTIF Jean-Louis DUMORTIER, La Marie du port pas à pas Bill ALDER, Sens et réticence dans La Marie du port Paul MERCIER, Le Déménagement, seulement un best-seller ? Dr. Christian NEYS, Jouer avec la ligne ou un devoir d’inconscient Laurent FOURCAUT, Monsieur Gallet, décédé. Du roman faussaire à l’écrivain roi : une rédemption Michel LEMOINE et Laurent DEMOULIN, Picpus et ses doubles Jean-Baptiste BARONIAN, L’homme qui ne voulait pas lâcher ses mots Jean-Paul FERRAND, Lire Simenon, un plaisir poétique ? Benoît LEMLIN, Maigret tend un piège : les aléas du désir mimétique Françoise PAULET-DUBOIS, L’eau et le feu dans « Le châle de Marie Dudon » de Georges Simenon Denis SAINT-AMAND, Hommage américain

-

Alternative, indépendance, auto-édition

par Christophe DONY, Tanguy HABRAND et Gert MEESTERS (éds)

En confrontant logiques de champs et de marchés, stratégies de légitimation et discours sociaux, culturels, politiques ou encore esthétiques, ce volume interroge l’apparition et les usages complexes de la notion de dissidence dans la bande dessinée contemporaine. Quelles formes prennent des pratiques éditoriales ou artistiques en rupture avec une certaine idée de l’ordre établi ? Comment déterminer les lignes de force et contradictions d’une (contre-)culture le plus souvent consciente d’elle-même ? À quels niveaux s’opèrent les échanges symboliques entre discours artistiques et discours critiques ? Prenant appui sur les démarches d’artistes et de structures éditoriales qui se réclament le plus souvent de l’alternatif ou de l’indépendance, cet ensemble de réflexions critiques explore des phénomènes du monde – dans son acception la plus large – de la bande dessinée.

Erwin Dejasse, Le regard cosmopolite et rétrospectif de la bande dessinée alternative Tanguy Habrand, Les Indépendants de la bande dessinée : Entre édition établie et édition sauvage Charles Hatfield, Do Independent Comics Still Exist in the US and Canada? Jean-Matthieu Méon, Tisser d’autres liens ? Pratiques éditoriales et discours critique de l’éditeur PictureBox : Indépendance et champ de la bande dessinée Christophe Dony, Reassessing the Mainstream vs. Alternative/Independent Dichotomy, or, the Double Awareness of the Vertigo Imprint Rudi de Vries, Balancing on the “Clear Line:” Between Selecting and Being Selected Independent Comics Publishing in the Netherlands: The Case of Joost Swarte and Oog & Blik Gert Meesters, The Reincarnation of Independent Comics Publishing in Flanders in the 21st Century: Bries and Oogachtend as Deceivingly Similar Cases Sylvain Lesage, L’édition sans éditeurs ? La bande dessinée franco-belge au prisme de l’auto-édition, années 1970–1980 Benoît Berthou, Pour une autre commercialisation de la bande dessinée : Étude sur La Gazette du Comptoir des Indépendants Thierry Groensteen, De l’An 2 à Actes Sud, une alternative à l’alternative Témoignage d’un éditeur Christophe Dony works as an assistant in the Department of Modern Languages and Literatures at the University of Liège, Belgium. His research focuses on the functions of inter- and hypertextuality in American comics. Tanguy Habrand est assistant à l’Université de Liège au sein du Département des Arts et Sciences de la Communication. Associé au CELIC (Centre d’Étude du Livre Contemporain), il mène une thèse consacrée à l’édition indépendante. Gert Meesters is assistant professor of Dutch at the University of Lille 3, Charles-de-Gaulle in France. He co-edited L’Association, une utopie éditoriale et esthétique (2011). His current research focuses on the stylistics of Belgian and French comics. -

par Jacobo de REGOYOS - Traduit par Antoine BILLY

A PROPOS DE L'OUVRAGE

Ceci n’est pas un pays, dirait Magritte. Quand le sentiment de vivre dans un pays imaginaire est aussi fort, la Belgique se transforme en Belgistan, un des États les plus complexes et surréalistes du continent. Certains disent qu’elle est le laboratoire de l’Europe, aujourd’hui elle est le laboratoire du nationalisme européen.

La Belgique connaît une importante fracture entre les deux grandes communautés du pays. Au terme d’une sixième réforme de l’État, l’avenir de la nation belge est incertain. Au moment où la séparation du pays est évoquée dans les médias, les responsables politiques palabrent et la division du pays prend forme concrètement dans la rue. Les Flamands ne parlent plus le français et les Francophones ne parlent plus le néerlandais. Les partis politiques sont divisés linguistiquement, on ne regarde pas les mêmes films ni les mêmes chaînes de télévision au Nord et au Sud du pays, pas plus qu’on ne lit les mêmes livres. Les mariages mixtes sont exceptionnels !

En quoi les événements en Belgique affecteront-ils l’avenir de l’Europe ? Si le pays éclate, ses frontières intérieures et celles de l’Union seront modifiées, servant ainsi de modèle aux autres nationalismes.

Belgistan nous présente l’évaporation d’un pays à feu doux. Un processus d’autant plus fascinant qu’il se joue dans un État fondateur de l’Union européenne et que sa capitale est le siège des institutions communautaires. Le futur proche de la Belgique, laboratoire du nationalisme, marquera profondément l’avenir du continent.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Jacobo de REGOYOS (Madrid, 1967) est journaliste, en poste à Bruxelles depuis 16 ans. Après avoir travaillé pour des médias comme le quotidien espagnol El mundo et Tele 5, il est actuellement correspondant pour la radio Onda Cero. Il obtint son diplôme de journalisme à l’université San Pablo CEU (Madrid) et remporta en 2001 le prix du journalisme Salvador de Madariaga, considéré comme un des plus prestigieux en Europe. Son ouvrage Belgistán, el laboratorio nacionalista a attisé la curiosité de nombreux Espagnols.

REVUE DE PRESSE

° Thérèse Jamin, 'Belgistan, le laboratoire nationaliste', Rubrique 'L'Europe et nous' dans AEDE-EL, Bulletin trimestriel n°2, avril-mai-juin 2014, p. 7-8-9 ° CH. L., "Connaissez-vous le Belgistan ?", 7Dimanche de Liège, 25 mai 2014, p. 18 ° Sorties de presse, "Belgistan. Le laboratoire nationaliste", Le 15e jour du mois, Mensuel de l'Université de Liège, mai 2014, n°234 -

Art, écriture et modernité au féminin par Mary Ann CAWS & Anne REYNES-DELOBEL

Cet ouvrage présente neuf artistes et écrivaines modernistes, connues ou moins connues, dans leur attitude de modernité : Judith Gautier, Dorothy Bussy, Suzanne Valadon, Emily Carr, Paula Modersohn-Becker, Dora Carrington, Isadora Duncan, Claude Cahun et Kay Boyle. Ces créatrices sont ici envisagées dans leur mode d'être historique, ce qui revient de fait à les détacher d’une pensée dualiste de l’altérité pour les resituer dans leur rapport de collaboration avec la réalité et l’actualité de leur temps. Or l’un des « lieux » où leur travail de création déploie sa dimension interactive et mobile est, quelque peu paradoxalement peut-être, la relation à l’écriture de soi, à divers degrés de l’intime. Pour toutes, en effet, ce mode d’écriture s’avère un médium décisif dans l’acte d’élaboration de soi-même et du présent à partir des virtualités et des potentialités du présent. Un large choix d’extraits de lettres, journaux ou autres écrits autobiographiques, pour la plupart inédits ou proposés dans de nouvelles traductions, permet d’approcher au plus près ce processus qui participe d’une recherche sans concession et requiert une faculté à se mouvoir de manière labile entre regard de l’autre et perception de soi. Plus proche de l’expérimentation que de l’expérience, l’écriture s’appréhende en premier lieu comme la recherche d’une vérité dont le texte ou le tableau (ou la photographie, ou la danse) ne sont que des incarnations toujours en devenir. Dans la perspective choisie par cet ouvrage, elle est aussi le moteur privilégié d’une exploration à la fois transnationale et plurielle d’un imaginaire du modernisme et de la modernité au féminin.

-

Déclinaisons locales et pratiques d'acteurs (Amérique latine et Europe) par Véronique PACHE HUBER, Charles-Édouard de SUREMAIN & Élise GUILLERMET (dirs)

Quel rôle jouent les institutions dans la vie quotidienne des enfants ? À partir de huit études de cas d’Amérique du Sud et d’Europe, les auteurs examinent la manière dont les parcours des enfants façonnent et sont façonnés par les diverses institutions qui en ont la charge (services de prévention de la jeunesse, services de protection, hôpitaux, parlements, parenté…). Les auteurs analysent la manière dont les valeurs et dispositifs promus par ces institutions sont appropriés, contestés ou encore redéfinis par les enfants et les autres acteurs individuels et collectifs impliqués. Conjuguant plusieurs approches en sciences sociales, le volume montre le caractère dynamique de la production institutionnelle de l’enfance et explicite ses dimensions sociales, politiques et culturelles. Résolument engagé dans le dialogue avec la société civile, l’ouvrage s’adresse tant aux spécialistes de l’enfance (académiques et professionnels) qu’aux étudiant-e-s (en sciences humaines, sociales, politiques ou de l’éducation) et aux décideurs des politiques publiques.

Véronique PACHE HUBER, professeure associée en anthropologie (Université de Fribourg, Suisse), a travaillé sur la caste, les commerçants et le mariage (Inde); elle s’intéresse aux relations interethniques, à la délégation de la garde des enfants (Suisse) et aux enfants, en tant qu’enjeux et acteurs.

Charles-Édouard DE SUREMAIN, anthropologue (UMR 208 PaLoc IRD-MNHN, France/CIESAS, Mexique), a travaillé sur la malnutrition et les soins de l’enfant (Afrique/Amérique latine). Il étudie désormais les liens entre patrimoine et santé et dirige le projet ANR FoodHerit sur les patrimoines alimentaires.

Élise GUILLERMET, Docteure en anthropologie, a travaillé sur la construction de l’« Orphelin et Enfant Vulnérable » (OEV) et sur sa prise en charge (Afrique). Elle est aujourd’hui responsable des études anthropologiques portant sur la vaccination à l’Agence de Médecine Préventive (France).

-

A review of 2015 par François GEMENNE, Caroline ZICKGRAF, Dina IONESCO (eds.)

A propos de l’ouvrage

The State of Environmental Migration 2016: Review of the Year 2015 is the sixth annual volume of the series, which selects and compiles Masters students’ work from the course “Environment and Migration” at the Paris School of International Affairs (PSIA) of Sciences Po in an ongoing partnership with the International Organization for Migration (IOM). Each year, students detail and analyze the year’s environmental events insofar as they have affected various forms of migration. This volume includes several important illustrations: landslides in Colombia, floods in India, an earthquake in Pakistan.

Overall, 2015 has been a key year with regard to policy developments relating to environmental migration issues. First, the Nansen Initiative, an intergovernmental process launched in 2012 by the governments of Norway and Switzerland, concluded in October with the adoption by 109 States of a Protection Agenda that outlines the rights of those displaced across borders by disasters. Secondly, the adoption of the Paris Agreement at the COP21 in December of 2015 was the key policy event of the year. The first universal agreement on climate change is mostly focused on greenhouse gas emissions reductions, but also addresses migration and displacement, as it created a task force to advise the UNFCCC bodies on these issues. The task force is expected to serve as a hub for the integration of research and policy on climate change and migration in the UNFCCC negotiations, and should be established as part of the Warsaw International Mechanism on Loss & Damage. This new edition of The State of Environmental Migration will hopefully serve as a reminder of the magnitude and importance of the challenges to come.

François GEMENNE is Director of the Hugo Observatory at the University of Liege, where he is senior research associate with the Belgian Fund for Scientific Research (FRS-FNRS).

Caroline ZICKGRAF is Deputy Director of the Hugo Observatory as well as Post-doctoral Fellow with the Belgian Fund for Scientific Research (FRS-FNRS).

Dina IONESCO is the Head of the Migration, Environment and Climate Change (MECC) Division at the International Organization for Migration (IOM).

-

A review of 2016 par François GEMENNE, Caroline ZICKGRAF, Luka De BRUYCKERE (eds.)

This volume is the seventh in the annual series and the second of its kind published with the Presses Universitaires de Liège. The State of Environmental Migration aims to provide its readership with the most updated assessments on recent events and evolving dynamics of environmental migration throughout the world. Each year, the editors select the best graduate student work from the course “Environment and Migration”, taught by François Gemenne and Caroline Zickgraf, at the Paris School of International Affairs (PSIA) of Sciences Po. Presented in this edition are displacements induced by some of the most dramatic disaster events of 2016, including Hurricane Matthew, as well as analyses of migration flows related to a variety of environmental occurrences throughout the year spanning the globe. SEM 2017 thus represents another stepping stone towards understanding the broad spectrum that is environmental migration.

François GEMENNE is Director of the Hugo Observatory at the University of Liège, where he is senior research associate with the Belgian Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS).

Caroline ZICKGRAF is Deputy Director of the Hugo Observatory as well as Post-doctoral Fellow with the Belgian Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS).

Luka DE BRUYCKERE is Research Assistant at the Hugo Observatory.

-

par Liridon LIKA, Audrey WEERTS, Sophie WINTGENS et Justine CONTOR (dir.)

Cet ouvrage collectif s’intéresse au concept de frontière en alliant diverses disciplines. La notion de frontière transcende toutes les disciplines scientifiques pour couvrir des aspects tantôt matériels, tantôt immatériels. Elle peut être synonyme de limite physique, mais également symbolique ou encore idéologique. Notion polysémique, la frontière est ici envisagée à travers deux approches des Sciences sociales, à la fois différentes et complémentaires : politologique internationaliste, d’une part, et sociologique, d’autre part. Cet ouvrage se veut inédit de par son approche méthodologique diversifiée et apporte une plus-value aux approches classiques de Science politique et de Relations internationales sur la notion de frontière en favorisant sa mise en perspective multidisciplinaire. Il rassemble huit contributions originales et innovantes, mêlant réflexions théoriques et perspectives empiriques. Il contribue ainsi au développement des connaissances et à enrichir le débat sur une notion vaste et polysémique.

Liridon Lika est assistant et doctorant au Center for International Relations Studies (CEFIR) du Département de Science politique de l’Université de Liège (ULiège). Audrey Weerts est assistante et chargée de recherches au sein de la Cellule d’appui politologique Afrique-Caraïbes (CAPAC-ULiège) et de l’unité d’étude des systèmes politiques belges du Département de Science politique de l’Université de Liège (ULiège). Dr. Sophie Wintgens est chargée de recherches du F.R.S.-FNRS au Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de l’Université libre de Bruxelles. Elle est également maître de conférences au Département de Science politique de l’Université de Liège (ULiège) et chercheuse associée au Center for International Relations Studies (CEFIR). Justine Contor est aspirante F.R.S.-FNRS au Centre de recherche Spiral du Département de Science politique de l’Université de Liège (ULiège).

-

Patrimoine écrit, témoin de l’histoire par Cécile OGER, Stéphanie SIMON et Paul THIRION (dir.) A propos du livre :

Quel peut être le point commun entre des œuvres aussi diverses que la Guerre des Gaules, les Fables de La Fontaine, l’Evangéliaire d’Averbode et les aventures de Sibylline ? À première vue, aucun. Pourtant, ces œuvres ont toutes marqué leur époque, à leur propre échelle et dans des domaines divers. Elles constituent toutes également une trace de notre Histoire, témoins d’un certain passé, d’un autre temps. Elles ont également pour point commun d’être parvenues jusqu’à nous. L’écrit reste, mais il vit. Il est créé, relu, validé ; il est modifié, corrigé, transformé. Il se transmet, voyage, circule. Officiellement, souvent ; sous le manteau, parfois. Quelquefois même, il est interdit, censuré. On le cache, on le brûle. Mais trop tard : il a été lu. Il peut donc être recopié et reprendre sa route. À travers l’espace, comme à travers le temps. Siècle après siècle, l’Homme a conservé ces traces écrites de son passé, pour constituer une histoire, se forger une mémoire et transmettre savoirs, croyances et idées à ses successeurs. Pour interroger le rapport de l’Homme à l’écrit, l’exposition « Empreintes » aborde huit facettes de l’écrit illustrées par une centaine d’œuvres, de l’Antiquité à nos jours. Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses explorations, de ses expériences ? Les œuvres présentées proviennent essentiellement des collections des Bibliothèques de l’Université. Elles sont accompagnées d’autres exemples prêtés par l’Université de Gand, le Musée des Beaux-Arts de Liège / La Boverie, le Musée Wittert et le CEDOPAL.

A propos des auteurs :

Cécile OGER Historienne de l’art de formation et spécialisée dans l’étude technologique et archéométrique des peintures anciennes, elle est conservateur responsable des fonds patrimoniaux du Réseau des Bibliothèques de l’ULiège.

Stéphanie SIMON Historienne, elle s’intéresse à la propagande et à l’iconographie de presse. En 2010, elle entre dans les Bibliothèques de l’ULiège, en charge de la définition et de la mise en oeuvre d’une politique de numérisation. À ce titre, elle coordonne également DONum, le Dépôt d’Objets Numérisés de l’Université.

Paul THIRION Psychologue de formation, il entre dans les Bibliothèques de l’Université de Liège en 1985 dont il devient bibliothécaire en chef en 2013. Il est également président de la Commission Bibliothèques et Services académiques collectifs de l’ARES après avoir été président de la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB). Outre l’information literacy, ses principales préoccupations concernent le développement de la Bibliothèque numérique et plus spécifiquement de l’accès libre et ouvert pour tous à l’information scientifi que (Open Access).

-

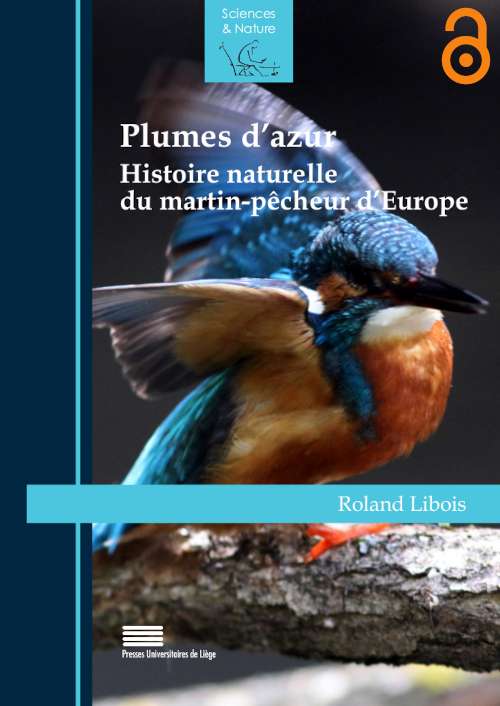

Histoire naturelle du martin-pêcheur d'Europe par Roland LIBOIS

Le martin-pêcheur, un des oiseaux européens les plus "exotiques" par ses couleurs, a toujours suscité l'émerveillement de ceux qui parviennent à l'observer. Prédateur de menu fretin, il a besoin, pour boucler son cycle de vie, de milieux aquatiques riches en poissons et surtout de berges meubles au profil vertical ou légèrement concave où il peut creuser le terrier dans lequel les œufs sont pondus. Jadis détruit par l'homme en raison des dégâts aux piscicultures dont il était accusé, il est maintenant protégé par la loi, mais ses sites de nidification ne sont pas suffisamment respectés. Nombre de rivières sont gravement polluées, leurs berges reprofilées, rectifiées, enrochées, voire bétonnées : autant d'atteintes à la capacité d'accueil des milieux pour le roi-pêcheur. Le livre conte, en quelques chapitres, les éléments scientifiques pour comprendre la vie du martin-pêcheur. Après les présentations de rigueur (étymologie, histoire ancienne, classification zoologique, morphologie), on plonge dans la vie intime de l'oiseau : cycle de reproduction, perspective écologique, mais aussi éthologie. La démographie (naissance et décès) joue un rôle crucial pour comprendre les fluctuations des effectifs, qui dépendent étroitement de la mortalité hivernale et de la production de jeunes. La plasticité comportementale est révélée par des cas particuliers, notamment au moyen de la génétique moléculaire. Finalement, déplacements et migration, régime alimentaire, système social ou encore prédateurs sont autant de thèmes abordés dans cet ouvrage.

Roland LIBOIS, naturaliste dans l'âme, est avant tout un spécialiste des mammifères auxquels il a consacré presque toute sa carrière de chercheur puis d'enseignant à l'Université de Liège (Belgique) où il dirige maintenant une équipe de recherches en écologie et zoogéographie. Il est l'auteur d'une monographie sur la fouine et d'un ouvrage sur les mammifères menacés en Belgique, ainsi que d'une centaine de publications scientifiques spécialisées. Elles concernent surtout les rongeurs et les insectivores, mais aussi la loutre et, bien entendu, le martin-pêcheur, dont il a suivi les populations en Belgique de très nombreuses années.

-

par Jacques ARON

En raison de leur destin singulier, les populations juives occupent dans l’imaginaire des peuples une place inversement proportionnelle à leur importance numérique. Voici près d’un siècle et demi, que le néologisme « antisémitisme », succédant à l’expression « question juive » et à la problématique de l’« émancipation des Juifs », est entré dans le langage courant, et s’est répandu d’un pays à l’autre pour désigner une forme de haine ethnique, de xénophobie, dont le caractère prétendument naturel a favorisé l’inflation sémantique, se projetant du passé le plus lointain vers l’avenir le plus incertain. Cet essai tend à lui rendre ses dimensions historiques, en rappelant le rapport permanent que la langue entretient avec les autres aspects de la réalité, avec les conditions matérielles d’une humanité en constante mutation. Il en analyse les nuances, notamment chez les auteurs qui ont voulu en écrire l’histoire, tels Edmond Picard, Bernard Lazare et Léon Poliakov. Il questionne la nature de leur démarche, entre théologie et discours politique, entre idéologie et contribution aux sciences sociales.

Jacques ARON (Anvers, 1933) est architecte et urbaniste. Il a enseigné l’histoire et la théorie de ces disciplines. Il est professeur honoraire de l’Enseignement supérieur. Issu d’une famille d’émigrés juifs d’Europe centrale et orientale, il a depuis vingt ans consacré plusieurs ouvrages à la condition juive, particulièrement dans les pays de culture germanique. Il a traduit et présenté deux philosophes allemands d’origine juive persécutés par le nazisme, et analysé le principal dictionnaire étymologique allemand conçu comme un projet linguistique national-socialiste.

-

A review of 2017 par Caroline ZICKGRAF, Elodie HUT, François GEMENNE (eds.)

This volume is the eight in the annual series and the third of its kind published with the Presses Universitaires de Liège. The State of Environmental Migration aims to provide its readership with the most updated assessments on recent events and evolving dynamics of environmental migration throughout the world. Each year, the editors select the best graduate student work from the course “Environment and Migration”, taught by François Gemenne and Caroline Zickgraf at the Paris School of International Affairs (PSIA) of Sciences Po. Presented in this edition are displacements induced by some of the most dramatic disaster events of 2017, including Hurricane Irma and Cyclone Enawo, as well as analyses of migration flows related to a variety of environmental occurrences throughout the year spanning the globe. SEM 2018 thus represents another stepping stone towards understanding how the adverse effects of climate change and disasters alter migration patterns.

Caroline ZICKGRAF is the Deputy Director of the Hugo Observatory as well as Post-doctoral Fellow with the Belgian Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS).

Elodie HUT is a Research Assistant at the Hugo Observatory.

François GEMENNE is the Director of the Hugo Observatory at the University of Liège, where he is a senior research associate with the Belgian Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS).

-

Le dynamisme d'une série de bande dessinée par Gert MEESTERS, Frédéric PAQUES, David VRYDAGHS (éds) Présentation volume

Né en 1938 sous le crayon de Rob-Vel, le personnage de Spirou, créé pour être l’emblème du journal éponyme, a marqué des générations de lecteurs et vécu quantité d’aventures grâce au concours de nombreux auteurs de bandes dessinées (Jijé, Franquin, Fournier, Tome & Janry, Yoann & Vehlmann et d’autres encore).

D’un dessinateur à l’autre, les personnages principaux des Aventures de Spirou et Fantasio restent immédiatement reconnaissables, mais leurs traits connaissent une labilité bien plus grande que la plupart des héros de la bande dessinée franco-belge. L’univers dans lequel ils évoluent se modifie également selon les époques, les dessinateurs et les scénaristes, comme changent aussi les techniques narratives.

C’est cette plasticité relative de la série que le groupe Acme a souhaité examiner dans ce volume. Sans exclure d’autres perspectives, la notion d’héritage a été placée au coeur de ses réflexions : à partir du moment où les éditions Dupuis ont racheté les droits du personnage à Rob-Vel, les auteurs ou groupes d’auteurs successifs ont pu développer plus librement un ton et un regard propres, tout en héritant de personnages, d’un univers ou encore d’un genre déjà présents. Certes, la contribution d’André Franquin a été décisive, mais les intervenants ultérieurs réinterprétèrent tout de même ce legs, avec plus ou moins de réussite et d’originalité. Ce sont ces réinterprétations différentes, toujours contraintes par les conventions d’une ligne éditoriale et d’une histoire, mais ouvertes aux innovations et aux apports des uns et des autres, qui confèrent à la série son dynamisme et son originalité dans la bande dessinée franco-belge.

Table des matières Dick Tomasovic, Spirou, une aventure du mouvement David Turgeon, Spirou et ses lecteurs David Vrydaghs, L'aventure en héritage Gert Meesters, L’auteur ou le temps : les évolutions stylistiques dans la série Spirou depuis sa création Olivier Odaert, La préhistoire de Spirou Frédéric Paques, Quand Jijé dessinait Spirou Benoît Glaude, Franquin dialoguiste de Spirou et Fantasio : entre la tradition de Jijé et l’innovation avec Greg Erwin Dejasse, Ce Spirou qui m’emmerde Mélanie Tasset, Entre Spirou et Lagaffe, à la croisée des chemins Clément Lemoine, D’un Z à l’autre Maud Hagelstein, Yves Chaland nous tend un piège. Tentatives Spirou Benoît Crucifix et Pedro Moura, L’Archive Spirou revisitée par Émile Bravo, Yann et Olivier Schwartz Laurent Demoulin, N comme cornichon: pas même un pastiche Notice des éditeurs Gert Meesters est maître de conférences de néerlandais à l’Université de Lille et publie sur la bande dessinée néerlandophone et francophone. Frédéric Paques est professeur d’histoire de la bande dessinée aux ESA Saint-Luc de Bruxelles et Liège. Il est également maître de conférence à l’Université de Liège. David Vrydaghs est professeur de théorie de la littérature et de littérature française contemporaine à l’Université de Namur. -

par BOGAERT, Jan (ed.), COLINET, Gilles (ed.) et MAHY, Grégory (ed.)

Le concept d'anthropisation fait référence à ces dynamiques observées au sein des paysages et écosystèmes dont la cause peut être mise en relation avec des activités humaines qui, par conséquent, pourraient être considérées comme des perturbations des équilibres naturels. Le développement agricole, l'expansion des exploitations minières et la croissance des centres urbains en sont des exemples typiques. Cette présence de l'homme comme perturbateur des systèmes naturels et les conséquences environnementales de ses actes forment le leitmotiv de cet ouvrage. Le livre s'adresse à ceux qui s'intéressent aux écosystèmes uniques de l'ancienne province du Katanga, en particulier ceux situés autour de sa capitale, Lubumbashi, caractérisés par une forte pression anthropique depuis plusieurs décennies. Malgré le fait que les disciplines porteuses de cet ouvrage se situent principalement dans les domaines de la biologie végétale, l'agronomie et les sciences de la terre, il offre une belle cartographie des réalités des paysages katangais, également pertinente pour une contextualisation environnementale d'études menées par des chercheurs en sciences humaines ou dans le domaine de la santé. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration de longue date entre des universités belges et l'Université de Lubumbashi. Cette coopération Nord-Sud, bénéfique pour les deux parties, n'est pas seulement un moyen d'épanouissement sur le plan de la recherche des scientifiques concernés, mais exprime également leur engagement sociétal.

A propos des auteursProf. Jan BOGAERT détient une licence de biologie, un master de bioingénieur, et une thèse de doctorat en écologie du paysage. En 2011, il rejoint l'unité Biodiversité et Paysage de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège).

Prof. Gilles COLINET, ingénieur agronome en sciences du sol, détient une thèse de doctorat en pédologie environnementale. Il enseigne ou a enseigné diverses matières de pédologie appliquée, en sciences géologiques et en géographie à l'ULiège.

Prof. Grégory MAHY détient une licence en sciences botaniques et une thèse de doctorat en écologie des populations végétales. En 2000, il est recruté à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège) pour la chaire d'écologie.

-

par CRUZ, Jean-François ; HOUNHOUIGAN, Djidjoho Joseph ; FLEURAT-LESSARD, Francis et TROUDE, Francis (coll.)

La totalité de la production agricole destinée à l'alimentation humaine ne parvient pas à ses destinataires en raison de pertes au cours de la phase dite de "post-récolte" qui comporte les étapes entre la récolte et la transformation des produits pour l'alimentation. Dans le contexte d'augmentation de la demande alimentaire de ce début de XXIe siècle, notamment en Afrique, il est donc essentiel, non seulement d'améliorer la production agricole vivrière mais aussi de lutter contre ces pertes. Il s'agit là d'un enjeu majeur de la lutte contre la faim. Cet ouvrage y contribue en effectuant une synthèse opérationnelle des connaissances anciennes et récentes dans ce domaine. C'est un complément utile du livre sur les semences paru dans la même collection. Cet ouvrage constitue une référence pratique pour tous ceux qui œuvrent sur le terrain pour améliorer la conservation des grains en zone tropicale et ainsi réduire les pertes post-récolte.

A propos des auteurs

Jean-François CRUZ, chercheur au Cirad, est spécialiste des technologies post-récolte des céréales.

Djidjoho Joseph HOUNHOUIGAN est professeur titulaire en sciences et technologie alimentaires et doyen de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin.

Francis FLEURAT-LESSARD, chargé de recherche à l'Inra Bordeaux-Aquitaine, est spécialiste de la sécurité sanitaire des céréales après-récolte.

Francis TROUDE, aujourd'hui en retraite, a fait l'essentiel de sa carrière au Cirad comme spécialiste des technologies post-récolte des produits agricoles.

-

par CRÉTENET, M. (coord.) et GOURLOT, J. - P. (coord.)

Cet ouvrage traite des conditions et des modes de gestion de la culture du cotonnier, plus particulièrement en Afrique, de la semence à l'utilisation des produits, en se reposant sur les résultats de recherche.

Des recommandations pratiques sont formulées à l'intention de tous les acteurs de la filière coton. Ainsi, l'intérêt d'améliorer la production du cotonnier et sa qualité est abordé sous tous les aspects de la culture par des spécialistes dans une approche systémique. Cet ouvrage propose au lecteur professionnel une aide à la décision en agronomie et en gestion des systèmes de culture, sans oublier les aspects phytosanitaires. Il informe également sur l'impact du changement climatique, sur les modalités de la transformation et de l'usage des produits et coproduits, Enfin, l'Analyse de cycle de vie appliquée à l'évaluation environnementale des systèmes cotonniers enrichit particulièrement la manière d'organiser et d'optimiser les différentes étapes de cette production d'importance mondiale.

L'objectif de cet ouvrage est de proposer des pratiques agricoles et des recommandations pour l'avenir, contribuant ainsi à améliorer la production de la culture du cotonnier et la qualité de ses produits. Rédigé dans un langage accessible, cet ouvrage est destiné à tous les professionnels de terrain.

A propos des auteurs

Michel CRÉTENET, ingénieur agronome, pédologue, spécialiste des systèmes de culture cotonniers d'Afrique subsaharienne, a occupé plusieurs postes de responsabilité et d'animation scientifique de recherches pluridisciplinaires en Afrique et en France. Il est un expert reconnu de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Jean-Paul GOURLOT, chercheur au Cirad, est spécialiste de la métrologie textile. Il est membre de divers groupes de travail et projets internationaux dans le domaine de la caractérisation technologique des fibres de coton selon leur histoire et leur usage, du champ au textile.

-

par KLEIN, Henri-Dominique ; RIPPSTEIN, Georges ; HUGUENIN, Johann ; TOUTAIN, Bernard ; GUERIN, Hubert et LOUPPE, Dominique

Les terres consacrées à lélevage couvrent près de 4 millions dhectares dans le monde, soit 80 % des surfaces agricoles et la demande en produits animaux est en hausse constante, notamment dans les pays tropicaux. Dune importance capitale dans le développement durable des régions chaudes, la production fourragère est le principal levier de la productivité des systèmes délevage. Elle joue également un rôle essentiel pour les systèmes qui allient productions végétales et animales et de nombreux systèmes agroécologiques intègrent des plantes fourragères. La première partie de cet ouvrage est destinée à guider le choix de plantes fourragères et de leurs cultures (diversités des plantes, des usages, des milieux et des types délevage). La seconde partie est consacrée aux techniques de culture, à la gestion des fourrages, à la valorisation des ligneux, à la production de semences et à léconomie de ces productions. Louvrage est accompagné dun cédérom qui comprend des études de cas originales, des textes et des photos complémentaires, une bibliographie. Cet ouvrage de synthèse sadresse aux éleveurs, agronomes, techniciens, professionnels des productions animales et fourragères.

A propos des auteurs

Henri-Dominique KLEIN, botaniste et agroécologue, est spécialiste des ressources fourragères tropicales.

Georges RIPPSTEIN, agronome et agropastoraliste, a travaillé sur les cultures fourragères en Afrique et en Amérique du Sud.

Johann HUGUENIN, chercheur au Cirad, est agroécologue des écosystèmes pâturés et zootechnicien des systèmes délevages herbivores, tropicaux et méditerranéens.

Bernard TOUTAIN, agronome spécialisé dans les pâturages et les parcours tropicaux, a forgé son expérience en Afrique et en Nouvelle-Calédonie.

Hubert GUERIN, agronome et zootechnicien, a conduit des recherches sur les systèmes alimentaires du bétail, en particulier en Afrique de lOuest.

Dominique LOUPPE, ingénieur forestier au Cirad, sinvestit depuis plus de 25 ans en sylviculture et en agroforesterie dans les pays du Sud.

-

par MOHIMONT, André

C'est un réel plaisir pour moi de présenter le nouvel ouvrage d'André Mohimont à celles et ceux qui apprécient l'art et la culture ainsi qu'à celles et ceux, et ils sont nombreux, qui aiment la Faculté de Gembloux. Vingt ans après son album intitulé L'abbaye de Gembloux, André Mohimont, artiste peintre et enfant de la cité, nous revient cette fois avec un nouvel ouvrage tout en couleur qui a pour titre La Faculté de Gembloux dans l'ancienne abbaye bénédictine. Depuis 1860, en effet, l'ancienne abbaye a vu se succéder en ses murs, l'Institut agricole, l'Institut agronomique de l'état, la Faculté des Sciences agronomiques de l'état de Gembloux et enfin, depuis 1994, la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. André Mohimont observe l'ancienne abbaye et ses occupants de longue date. Aujourd'hui, mieux que jamais, il met en évidence la grandeur, la majesté, la beauté des lieux, faites de simplicité comme ces façades de style néo-classique aux horizontales bien soutenues, faites d'équilibre et de proportions parfaites des espaces intérieurs, faites du rythme régulier des arcs et arcades, de l'harmonie des couleurs mais aussi des contrastes entre la pierre et l'uniformité des maçonneries. Bien imprégné des principes qui fondent la valeur architecturale des bâtiments, soucieux des moindres détails d'un monument, d'un fronton, d'une porte ou d'une boiserie, il crée cette nécessaire atmosphère de l'artiste peintre, il les exprime à travers son esprit intelligent et sensible. Aujourd'hui, en plus des monuments et richesses architecturales, André Mohimont a voulu faire vivre le site en consacrant quelques planches à ses principaux occupants actuels : les étudiants venus des cinq continents, plus de 40 nationalités différentes, véritables ambassadeurs de la Faculté et de la ville de Gembloux lorsqu'ils rentrent dans leurs pays. On imagine alors la convivialité des lieux au service de la formation, de la connaissance et de la Science. On s'y sent bien, on peut y travailler ou échanger ses idées et son savoir en toute sérénité. A l'artiste peintre et ami, au nom de toute la communauté universitaire gembloutoise, j'exprime ici toute ma gratitude et toutes mes félicitations pour son œuvre et je vous invite à suivre l'artiste dans les murs de notre prestigieuse institution et à "dialoguer" avec lui.

Professeur André Théwis, Recteur.

Gembloux, juillet 2005.

A propos de l'auteur

Gembloutois de souche, André MOHIMONT, après ses humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, entreprend des études de Régent en Arts plastiques à l'école Normale de Mons. Il présente ensuite le Jury central spécial "dessin" où il obtient les diplômes de professeur de dessin pour tous les niveaux d'enseignement. Professeur de dessin à l'Athénée Royal de Gembloux, il tentera d'éveiller un intérêt pour l'art auprès de ses élèves. Reconnaissant sa valeur pédagogique, ses supérieurs le solliciteront pour le détacher à l'école Européenne de Varèse, en Italie, où il enseignera l'éducation plastique et l'Histoire de l'Art. Artiste-peintre et potier, il s'accomplit en Belgique et à l'étranger tant par ses nombreuses expositions que comme membre d'Académies et d'Associations d'Artistes. Durant huit années, il a été Président international de l'Académie Européenne des Arts. Il aime nous faire découvrir le patrimoine de sa "bonne ville de Gembloux" au travers de ses œuvres, dessins ou aquarelles, en le mettant en valeur et en le plaçant dans une ambiance et un contexte tout à fait particuliers. Qui aurait remarqué tel détail, telle ou telle potale, si l'artiste, amoureux de sa ville, ne l'avait représenté dans une de ses oeuvres ? Sa peinture, toujours à la croisée des choses vues, est la mémoire d'une réalité commune à tous. En 1982, il illustre "Gembloux" ouvrage écrit par le Doyen André Henin et préfacé par la poétesse Andrée Sodenkamp, deux autres Gembloutois ayant marqué leur ville. En 1985, il publie "L'abbaye de Gembloux", dont la préface est alors rédigée par le Recteur Albert Ledent. Les oeuvres d'André Mohimont méritent une attention particulière pour leur précision, la finesse de leurs traits et la justesse de leurs couleurs. La qualité de ses aquarelles dont la transparence sans redite est remarquable, va au-delà des contraintes de la mode. Aujourd'hui encore, il recrée dans l'ensemble architectural unique et renommé de la Faculté de Gembloux, la magie éphémère de moments de lumière, pour notre plus grand plaisir.

-

par NANSON, Alphonse

Le livre Génétique et amélioration des arbres forestiers vise à présenter l'état des lieux d'une discipline qui a pris une extension considérable et dont les chercheurs se sont spécialisés dans des créneaux divergents. Il fournit aussi des recettes d'application concrètes et cherche à rétablir les liens entre spécialistes. Basé sur 40 ans d'expérience, il est dirigé vers la pratique de l'amélioration génétique et de la gestion à long terme des ressources génétiques forestières.

Les principes et méthodes développés dans ce livre peuvent s'appliquer à n'importe quelle essence forestière du globe. L'amélioration génétique peut augmenter, de façon importante, vraiment durable et à faible coût par hectare, la productivité, la qualité, l'adaptation et la résistance des plantations en forêt, et ce, sans utilisation d'intrants comme les pesticides ou les engrais. Indirectement, elle contribue à la fixation du CO2 de l'atmosphère, problème croissant de ce nouveau siècle. Elle est donc une des manières les plus écologiques et les plus économiques de tirer parti des lois de la Nature.

Cet ouvrage de synthèse, de consultation et de référence, le premier à être écrit originellement en français et qui présente une nouvelle vision des rapports entre la génétique et l'environnement, s'adresse principalement aux professionnels et étudiants en foresterie, génétique, dendrologie, agronomie, horticulture, écologie, biologie, botanique.

A propos de l''auteur

Alphonse NANSON, ingénieur des Eaux et Forêts, docteur en sciences agronomiques, professeur à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques à Gembloux a été chercheur à la Station de Recherches de Groenendaal (Bruxelles) puis à celle de Gembloux. Il y a notamment déterminé les provenances recommandables et développé des variétés performantes qui augmentent d'une façon durable la productivité et la qualité des forêts wallonnes et belges.

Ses publications lui ont valu divers prix académiques dont le Prix de l'IUFRO à Oslo en 1976. Il a effectué de nombreuses missions en Europe, aux États-Unis et dans des pays en développement où il a développé avec succès divers programmes d'amélioration.

-

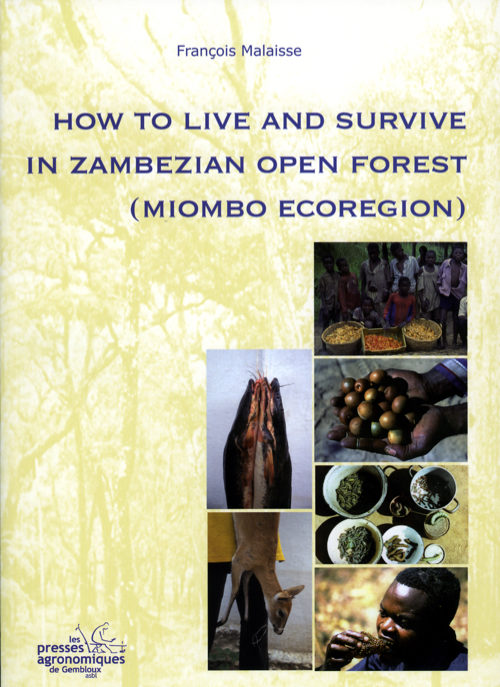

par MALAISSE, François

In the Miombo ecoregion (2,865,000 km² or 9.1% of Africa), the Zambezian open forest constitutes the main vegetation unit. It extends to no less than eight countries, from Burundi in the North to South Africa in the South, and from Angola in the West to Mozambique in the East. The austral part of Africa's open forests falls within the Zambezian Regional Center of Endemism outlined by White in 1983. This book focuses mainly on the wetter Zambezian Miombo woodlands. Also patches of mosaic Zambezian dry evergreen forests and small areas of grasslands on Kalahari sands are incorporated in the study.

The aim of this book is to gather together the amazing local environment knowledge of Zambezian open forests peoples in order to permit an easier improvement of their well-being. This research has been developed in an ethnoecological way of thinking. Indeed, the synergy arising from putting together local knowledge and updated ecological research provides huge information on ecosystem management, including biodiversity aspects. Ethnoecology is an emergent field that focuses on local peoples' perception and management of complex and co-evolved relationships between the cultural, ecological, and economic components of anthropogenic and natural ecosystems.

In the present book, the Zambezian wild edible products are treated according to fourteen items (from fungi, plants and honey, to beverages and salt, through mammals, birds, fish, insects and other animals). Some other comments concern agriculture and ethnoecology. All together more than a thousand edible products are involved; their ecology, their phenology, as well as their nutritional values are presented and discussed. The iconography is supported by a CD with 387 color photographs.

The earlier French version of 1997 has been reviewed and enlarged, taking into account recent progress of knowledge. An important bibliography is presented.

Professor François MALAISSE has spent more than twenty years in Africa, and has carried out expertise in more than twenty African countries. He has been involved in research and teaching at Lubumbashi University in D.R.Congo and at several universities in Europe, notably Gembloux Agricultural University.

-

par FAURE, Guy (éd.) ; GASSELIN, Pierre (éd.) ; TRIOMPHE, Bernard (éd.) ; TEMPLE, Ludovic (éd.) ; HOCDÉ, Henri (éd.)

La recherche-action en partenariat combine production de connaissances, transformation des réalités sociales et renforcement des compétences individuelles et collectives. L'ouvrage donne les fondements de la recherche-action en partenariat en agriculture et des éléments pour mettre en pratique une telle démarche. Il souligne non seulement les questions théoriques mais aussi les questions pratiques que soulève ce triple objectif. L'ouvrage s'appuie sur un large éventail d'expériences dans l'agriculture des pays du Sud, qui illustrent comment des praticiens ont répondu aux défis d'une démarche qui est toujours à réinventer selon les contextes. Des exemples concrets sont donnés, repris d'expériences menées tantôt au Brésil, tantôt au Cameroun, au Vietnam, au Sénégal, .... Ce manuel de plus de 200 pages est destiné aux chercheurs, aux techniciens du développement rural et aux représentants d'organisations du monde rural confrontés à la résolution des problèmes complexes que pose le développement rural dans les agricultures des pays du Sud.

A propos des auteurs

Guy FAURE, économiste au Cirad, mène des recherches sur l'accompagnement des producteurs et de leurs organisations dans le cadre de partenariats en Afrique et en Amérique latine.

Pierre GASSELIN, agronome et géographe à l'Inra, conduit ses recherches en Amérique latine et en France dans des situations de pluriactivité et de crises sectorielles ou territoriales.

Bernard TRIOMPHE, agronome au Cirad, travaille sur les interfaces entre systèmes techniques et processus d'innovation, notamment la conception d'innovations de la recherche-action en partenariat en Amérique latine et en Afrique.

Ludovic TEMPLE, économiste au Cirad, focalise ses recherches sur les déterminants institutionnels et organisationnels des changements technologiques dans les filières alimentaires, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.

Henri HOCDÉ, agronome-système au Cirad, engagé pendant plusieurs années en Amérique latine dans des actions de renforcement des capacités d'innovation des agriculteurs, se consacre actuellement aux dispositifs de recherche en partenariat.

-

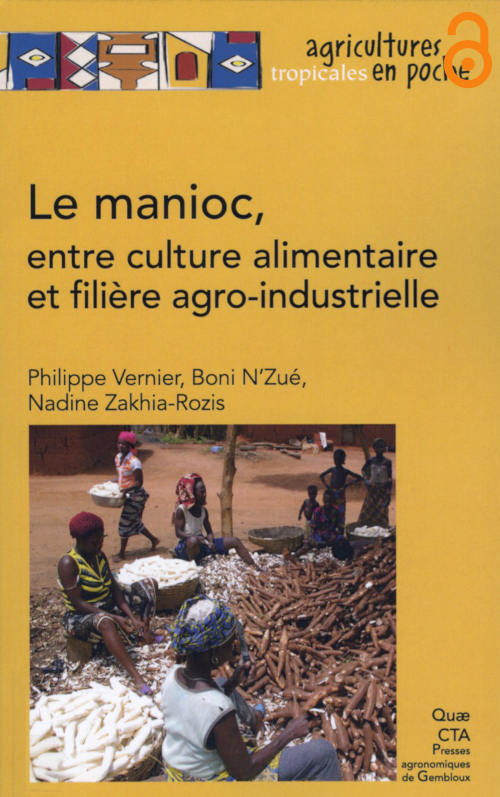

par VERNIER, Philippe, N'ZUÉ, Boni et ZAKHIA-ROZIS, Nadine

La filière manioc joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et l'économie des pays du Sud, surtout en milieu rural et de plus en plus en milieu urbain. Cette production en forte croissance concerne plus d'un demi-milliard d'agriculteurs - souvent parmi les plus pauvres - dans toutes les régions intertropicales. Cet ouvrage présente tous les aspects de la culture (botanique, génétique, multiplication, etc.) et insiste sur les maladies et ravageurs, dont les dégâts risquent de s'accroître avec le changement climatique. Sont décrits les modes de transformation des racines fraîches pour l'alimentation, secteur artisanal très développé par les femmes, mais également en voie de semi-industrialisation dans de nombreux pays. L'essor des produits industriels à base de manioc est abordé à travers la fabrication d'amidon, d'éthanol et d'aliments du bétail. Ainsi, la production de manioc s'insère dans une chaîne de valeur de plus en plus tournée vers l'approvisionnement des villes et de l'industrie, tant pour des usages alimentaires que non alimentaires. Les auteurs montrent que, face aux changements globaux, notamment au réchauffement climatique, les caractères de résilience du manioc pourraient accroître son rôle crucial pour la sécurité alimentaire des pays tropicaux. Ces évolutions suscitent des besoins importants de recherche sur les variétés et la protection phytosanitaire. Rédigé dans un langage accessible, cet ouvrage concret et illustré, est destiné à tous les acteurs de la filière manioc.

A propos des auteurs

Philippe VERNIER, agronome au Cirad, spécialiste des plantes à racines et tubercules tropicales, a conduit de nombreux projets sur ces cultures en Afrique, Amérique latine et dans le Pacifique.

Boni N'ZUÉ est docteur en génétique des plantes à racines et tubercules au CNRA en Côte d'Ivoire. Ses recherches ont abouti à la création et à la diffusion de nouvelles variétés de manioc.

Nadine ZAKHIA-ROZIS, docteur en sciences alimentaires et chercheuse au Cirad, a coordonné de nombreux projets sur la transformation alimentaire du manioc et sa valorisation.

-

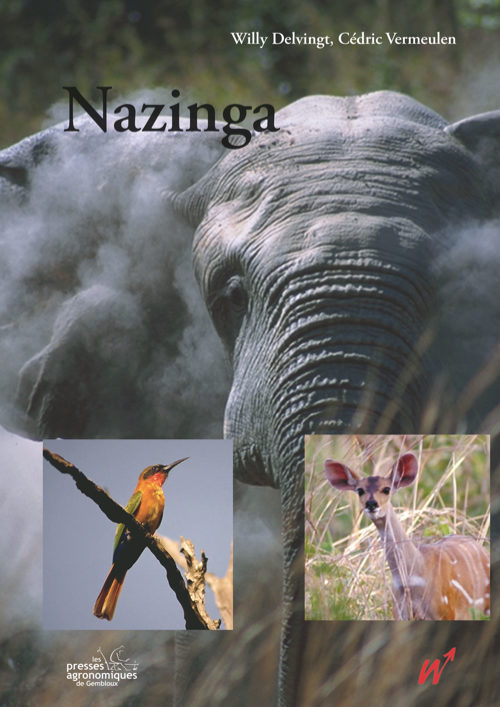

par DELVINGT, Willy et VERMEULEN, Cédric

Unique en Afrique de l'Ouest, le Ranch de gibier de Nazinga au Burkina Faso constitue une approche inédite dans la gestion de la grande faune africaine. Véritable laboratoire à ciel ouvert, les étendues sauvages du Ranch accueillent une expérience originale de valorisation économique de l'écosystème au profit de l'Etat, des populations locales et du secteur privé. Au cœur du pays gourounsi, entouré de villages Kasséna et Nuna à la culture étonnante, le Ranch démontre depuis près de trois décennies que la faune peut constituer un facteur de développement local.

De 1998 à 2004, la Région wallonne a soutenu le Ranch de Nazinga dans un ambitieux programme de recherche appliquée et de réhabilitation des points d'eau. Cet ouvrage vous emmène à travers les immenses savanes sur la piste des buffles et des éléphants, à la suite des chercheurs, dans toutes leurs initiatives pour améliorer la gestion de cet oasis de biodiversité. Ouvrage alliant vulgarisation, publications scientifiques et photographies de qualité, il ravira autant les amateurs des splendeurs colorées de l'Afrique que les chercheurs intéressés par les questions d'actualité que pose la conservation de la nature.

A propos des auteurs Projet Valorisation scientifique du RGN : D. Cornélis, W. Delvingt, M. Ouédraogo, B. Portier, C. Vermeulen. Institutions partenaires : Ph. Bouché, V. Leclecrq, X. Lungren, J.F. Michaux, O. Pauwels. Photographies : D. Cornelis, V. Leclercq, M. Ouédraogo, B. Portier, C. Vermeulen. -

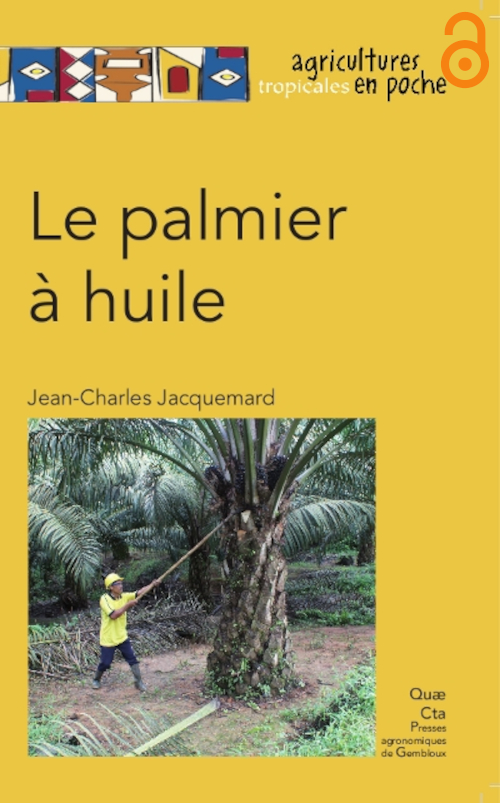

par JACQUEMARD, Jean-Charles

L'huile de palme, extraite de la pulpe des fruits du palmier à huile est aujourd'hui la première source de corps gras végétal sur le marché mondial, c'est un élément majeur de la sécurité alimentaire des pays d'Asie et de la ceinture tropicale. Revers de ce succès, la filière fait l'objet de critiques parfois vives quant à son impact sur l'environnement et la déforestation. Fondé sur les connaissances scientifiques et techniques accumulées par les chercheurs et experts du Cirad, cet ouvrage prend également en compte le travail accompli en matière de développement durable du palmier à huile depuis le début des années 2000, qui devrait conduire rapidement à une certification de la filière garante de bonnes pratiques. D'une culture respectant l'objectif d'une production durable aux effets de la consommation de l'huile de palme sur la santé humaine, cet ouvrage aborde tous les aspects de la plante et de ses produits : marché, morphologie et biologie, création et exploitation d'une palmeraie avec étude d'impact environnemental et socio-économique, extraction et utilisation des produits et sous-produits, sécurité au travail et santé. Rédigé en un langage simple et clair, ce guide technique est d'abord destiné à un large public de professionnels de terrain. Il sera aussi un outil de référence pour les chercheurs et les étudiants voulant se documenter sur cette plante.

A propos de l'auteur

Jean-Charles JACQUEMARD est ingénieur agronome et chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Spécialiste du palmier à huile, il travaille depuis quarante ans sur le terrain. Il est depuis dix ans conseiller scientifique et technique auprès de PT Socfindo en Indonésie. Il a été membre titulaire du comité d'experts chargé de la rédaction des principes et critères RSPO (Round Table for Sustainable Palm Oil), association dont l'objectif est de promouvoir le développement et l'utilisation de produits d'un palmier à huile durable.

-

par NEURAY, Georges Le présent ouvrage, publié en 1982, s'inscrit à l'émergence d'un courant de pensée qui prend en compte la signification du paysage pour les hommes, tant pour la compréhension de leur passé que pour leur bonheur de vivre dans un cadre visuel qu'ils apprécient. Dans son introduction, l'auteur, aujourd'hui disparu, disait ceci : "Nous avons envisagé les multiples paysages d'aujourd'hui : ceux des voies de communication ... ; ceux, si controversés, de l'agriculture moderne ; ceux du logement et des vastes zones touchées par l'urbanisation; ceux de l'industrie gâchant ou menaçant tant de sites ; ceux du tourisme ... et enfin ceux des forêts. Nous ne traitons toutefois pas des paysages urbains. Nous souhaitons que grâce à cet ouvrage, chacun soit plus conscient de ses responsabilités dans la formation du paysage, que façonnent nos multiples décisions, individuelles ou collectives. Quant au paysagiste, auquel le recours s'impose dans les cas les plus complexes, qu'il trouve dans ces pages des bases nouvelles qui orienteront son travail et lui conféreront plus de crédit aux yeux du public". On constate que près de 25 ans plus tard, ce livre est toujours d'actualité et en Belgique, comme à l'étranger, il est toujours considéré comme un ouvrage de référence, complet et accessible à tous. Table des matières Chapitre 1 : Analyse du paysage. Chapitre 2 : Les paysages d'hier. Chapitre 3 : Estimation des paysages. Chapitre 4 : Les paysages d'aujourd'hui. Bibliographie. Index. Glossaire.

-

par CHANTEREAU, Jacques ; CRUZ, Jean-François ; RATNADASS, Alain ; TROUCHE, Gilles et FLIEDEL, Geneviève

Le sorgho est la 5e céréale la plus cultivée au monde. Sa domestication en Afrique et la sélection depuis des millénaires ont abouti à de nombreux types morphologiques et utilisations. Bien adapté aux zones semi-arides, le sorgho a diffusé dans tous les continents. Aujourd'hui, culture vivrière primordiale pour les populations des zones arides et subarides, en Afrique surtout, le sorgho est également cultivé en zone tempérée pour l'alimentation animale. Sa grande plasticité adaptative et sa rusticité proviennent des caractéristiques du système racinaire et du photopériodisme ; qualités valorisables dans des systèmes de culture agro-écologiques. Ce sont également des atouts pour la production d'agro-carburant, conciliable avec la production de grain. Sur tous ces aspects, l'ouvrage apporte des connaissances approfondies et actualisées. De plus, il détaille les systèmes tropicaux de culture, la protection contre les déprédateurs, les questions de qualité de récolte et de technologie de transformation. Il informe aussi sur la sélection variétale et la production de semences. Cet ouvrage, rédigé par des chercheurs du Cirad, est destiné à tous les professionnels des zones tropicales. Les connaissances en anatomie, physiologie, fonctions agro-écologiques intéresseront les enseignants et les étudiants, ainsi que des agriculteurs des zones tempérées à la recherche de cultures économes en intrants et de plantes de service.

A propos des auteurs Jacques CHANTEREAU, généticien sélectionneur, en particulier sur le sorgho, a travaillé pendant vingt ans dans les pays du Sahel. Jean-François CRUZ, spécialiste des technologies postrécolte des céréales tropicales, recherche l'obtention d'aliments de qualité. Alain RATNADASS, entomologiste, conduit depuis trente ans des recherches en protection intégrée des cultures tropicales, en particulier en Afrique.Gilles TROUCHE, sélectionneur, conduit ses recherches sur l'amélioration génétique du sorgho en Afrique sahélienne, en Amérique centrale et en Europe.

Geneviève FLIEDEL est chercheur en sciences alimentaires. -

par TURNER, Michael

Durant des milliers d'années, la production et la circulation des semences ont largement contribué au progrès de l'agriculture. Les hommes ont cherché à améliorer les performances des cultures en réservant les graines des plantes donnant les meilleurs rendements. Au XXe siècle, les progrès de la génétique ont accéléré considérablement cette évolution et ouvert de nouvelles perspectives à l'amélioration des plantes.

Cet ouvrage présente les aspects techniques et l'organisation de la production des semences, avec une attention particulière aux conditions tropicales, plus exigeantes que celles des milieux tempérés. Il aborde les principes de l'amélioration des plantes et de la biologie des semences ainsi que la gestion des opérations liées à la production, à la récolte et au conditionnement post-récolte des semences en vue de maintenir un haut niveau de qualité. Il traite également des procédures d'assurance-qualité, des règles de mise en marché des semences et de la gestion des entreprises semencières. Tout en mettant l'accent sur les grandes cultures, notamment les céréales et les légumineuses, l'auteur s'intéresse également aux productions de semences de cultures plus spécialisées, telles que celles des plantes potagères et des plantes fourragères. Outre l'intérêt qu'il présente pour les agriculteurs eux-mêmes, cet ouvrage sera une aide pour tous les professionnels de la distribution de semences sélectionnées au travers de petites entreprises, de groupements de producteurs ou de coopératives. A propos des auteursMichael TURNER , consultant dans le domaine des semences, a été directeur d'un cycle de formation en technologie des semences à l'Université d'Edimbourg et chef de la division semences de l'Icarda en Syrie.

Henri FEYT est le traducteur de cet ouvrage. Agronome-généticien, il a été enseignant-chercheur en amélioration des plantes à l'université Paris XI-Orsay, puis a exercé des responsabilités au sein d'un institut français (ITCF-Arvalis), d'une entreprise privée de sélection et du Cirad. -

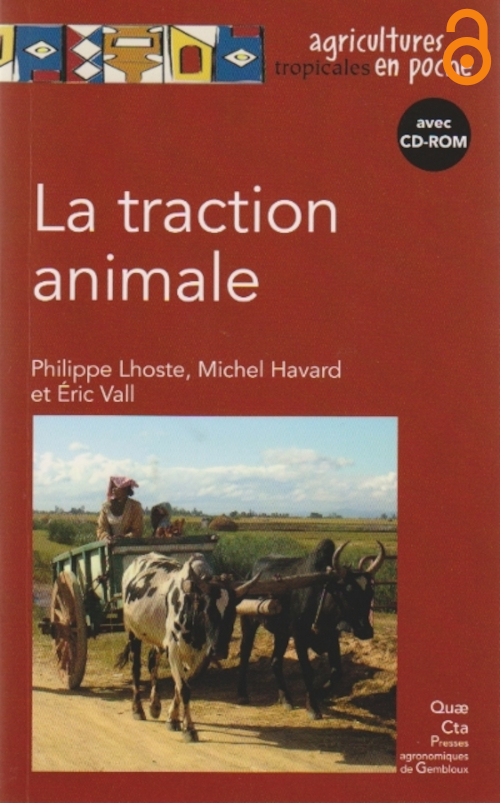

par LHOSTE, Philippe, HAVARD, Michel et VALL, Eric

L'utilisation de l'énergie animale est toujours d'actualité dans nombre de pays en développement où les petits agriculteurs travaillent encore beaucoup à la main. En facilitant le travail du sol et les transports, les animaux de trait permettent de réduire la pénibilité du travail humain. La traction animale améliore la productivité du travail agricole et contribue à la durabilité des systèmes mixtes alliant l'agriculture et l'élevage dans les petites exploitations familiales.

Cette synthèse pratique, actualisée et illustrée des connaissances sur la traction animale est enrichie de résultats d'expériences récentes en matière de bien-être animal, de groupements de producteurs et d'artisans, et d'impact environnemental. Des solutions pratiques sont proposées dans tous ces domaines.

Cet ouvrage, volontairement succinct, est accompagné d'un cédérom qui apporte des informations complémentaires : fiches techniques, textes de référence, études de cas, photographies. Destiné en priorité aux producteurs, techniciens et agents de développement, ce manuel est aussi un outil de référence pour les enseignants et étudiants de l'enseignement supérieur.

A propos des auteurs

Philippe LHOSTE, agronome zootechnicien, expert en traction animale, dirige actuellement la collection "Agricultures tropicales en poche".

Michel HAVARD, agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), travaille sur la mécanisation agricole, les dynamiques des producteurs et le conseil agricole en Afrique subsaharienne.

Eric VALL, agronome zootechnicien au Cirad, travaille sur la durabilité des systèmes mixtes agriculture-élevage en Afrique subsaharienne, après avoir étudié les animaux de trait et la dynamique des innovations en traction animale.

-

Métaphysique et pensée musicale à l’âge baroque par Arthur DONY

La musique occupe une place singulière au sein de la philosophie de G.W. Leibniz (1646-1716). Si les développements que ce dernier y consacre sont peu nombreux et dispersés à travers son œuvre, ils n’en dessinent pas moins les contours d’une philosophie de la musique aussi pénétrante que méconnue. Celle-ci apparait tout à la fois comme l’expression et le modèle privilégié de sa métaphysique générale, dont la portée esthétique reste largement à explorer.

Une œuvre en particulier, cependant, semble avoir déjà donné corps à cette esthétique musicale. Cette œuvre est celle de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), dont l’écriture contrapuntique manifeste plus que toute autre une parenté structurelle avec la philosophie de Leibniz. À scruter l’architecture complexe de ses compositions, on peut y déceler comme un miroir de l'univers leibnizien, une expression sensible des principes mêmes de l’harmonie universelle. Au vu du contexte intellectuel dans lequel évoluait J.-S. Bach, cette parenté n’est du reste pas sans fondement historique. Il n’est ici que de mentionner l’implication du Cantor dans la société philosophique dirigée par Lorenz Mizler (1711-1778), élève de Wolff et héritier de Leibniz, à laquelle il dédia plusieurs de ses œuvres les plus hautement formelles, dont la dernière, inachevée, devait être L’Art de la fugue.

À travers l’étude de la conception leibnizienne de la musique, envisagée dans son rapport à la pensée musicale de J.-S. Bach, cet ouvrage explore les relations entre métaphysique et musique à la lumière du concept d’harmonie comme « unité dans la diversité ». Par le biais d’une enquête comparative, de nature à la fois structurelle et historique, il a pour ambition de montrer comment les concepts de Leibniz peuvent éclairer de façon inédite la musique de J.-S. Bach, et comment celle-ci permet, en retour, de mettre sous un jour nouveau la doctrine leibnizienne de l’harmonie — laquelle trouve en Bach une postérité insoupçonnée.

Arthur DONY est doctorant en philosophie à l’Université de Liège. Il a publié plusieurs articles sur la métaphysique de Leibniz ainsi que sur la philosophie contemporaine. Dans le cadre de ses recherches sur la métaphysique des relations, il a été Recognised Student à la Faculté de Philosophie de l’Université d’Oxford. Il est également organiste.

-

Traduction et illustrations de René Bour présentées par Justine Houyaux Depuis leur première parution en 1865, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles ont été analysées au prisme de tous les champs de recherches, de la narratologie à la psychanalyse, en passant par la philologie ; elles ont également donné leur nom à une condition neurologique et ont servi d’allégorie à la physique quantique. Elles ont été adaptées, déconstruites, reconstruites, passées à la moulinette du postmodernisme, de la science-fiction, et de la parodie — et surtout, elles ont été traduites, retraduites, illustrées, et réillustrées. La « traductillustration » qui nous occupe est unique : son traducteur, René Bour (1908–1934), en a également livré les illustrations, dans une poussée créative simultanée et symbiotique. Disparu à l’âge de vingt-cinq ans, René Bour était jusqu’à il y a peu une énigme. Son Alice, publiée à titre posthume en 1937, était malheureusement devenue une curiosité que l’on ne pouvait plus se procurer que chez les vendeurs de livres anciens ; la voici aujourd’hui présentée dans une nouvelle édition accompagnée d’un appareil critique inédit en trois parties. Le premier volet s’intéresse aux premières traductions d’Alice de 1869 à l’entre-deux-guerres et à son adoption par les surréalistes. L’essai dédié à René Bour s’attache à lever une partie du mystère sur son histoire et à remettre son remarquable héritage artistique à la place qui lui revient dans l’histoire non seulement de la réception française de Lewis Carroll, mais aussi dans celles de la traduction et de l’illustration. Enfin, la troisième partie propose des pistes de réflexions sur le texte lui-même, lesquelles se prolongent dans les annotations qui apparaissent au fil des pages. Le texte de Bour est fantaisiste, jubilatoire ; parfois, aussi, un peu précieux, mais on le lui pardonnera au regard de sa créativité, et du bonheur procuré par les inventions graphiques qui l’accompagnent. L’innovation dont fait preuve René Bour dans son entreprise carrollienne est d’autant plus saillante qu’elle nous propose en filigrane un aperçu de l’espace liminal entre le rôle du traducteur et celui de l’illustrateur, qui se penchent sur un texte où mots et images se répondent, et où les deux rôles sont en l’occurrence endossés par un seul et même artiste.

-

La vie quotidienne en Égypte au IIIe siècle par Antonio Ricciardetto & Danielle Gourevitch Les papyrus retrouvés en masse dans les sables d’Égypte offrent la possibilité de connaître la vie quotidienne des habitants du Pays du Nil sous la domination des Romains, non seulement des hommes et des femmes, mais aussi des enfants. Ils ne peuvent dès lors que susciter la curiosité des jeunes lecteurs. C’est sur cette documentation abondante que se fonde Théon, l’enfant grec d’Oxyrhynque. Un tantinet bavard mais surtout très curieux, Théon raconte son histoire en Égypte, au début du IIIe siècle. Du haut de ses onze ans, il décrit le monde qui l’entoure. Au fur et à mesure du récit, le garçon grandit ; il apprend le métier de tisserand, qui est celui de son père et de ses aïeux. Le récit s’achève par la fin de son enfance et son désir de se marier, et par trois brèves histoires, trois « héros » qui le font rêver : Alexandre le Grand, Cléopâtre et Antinoos. À l’exception de l’intrigue, qui est imaginée, tout, dans le récit, est véridique et documenté. Le livre est aussi illustré de nombreuses photographies de portraits, d’objets et de lieux, afin de sensibiliser les enfants et les adolescents à l’histoire de l’art et à la variété de l’iconographie. Il s’adresse donc aux jeunes lecteurs, amateurs d’histoire, mais on peut aussi lire la vie de Théon en famille. Danielle Gourevitch, professeur des universités, directeur d’études honoraire à l’EPHE à Paris, président honoraire de la Société française d’histoire de la médecine, éditeur de Soranos d’Éphèse et spécialiste de Galien, de la femme et de l’enfant dans le monde romain, ainsi que de l’érudition médicale au XIXe siècle en Europe. Elle est l’auteur ou co-auteur d’une quinzaine de livres et de quelque 330 articles. Site : dgourevitch.fr. Docteur en Langues et Lettres (2015) de l’Université de Liège, Antonio Ricciardetto est l’auteur d’une cinquantaine d’articles dans les domaines de la papyrologie et de l’histoire de la médecine et l’éditeur de « L’Anonyme de Londres », un papyrus médical grec du Ier siècle de notre ère, dans la Collection des Universités de France (Paris).

-

Actes du colloque international de Liège (4-7 décembre 1986) par Henry P. SCHWARCZ (coord.) Résumé indisponible.

-

Vol. 2 : Le Vieux Marché par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Actes du colloque international de Liège (4-7 décembre 1986) par Erik TRINKAUS (coord.) Résumé indisponible.

-

Bilan quinquennal 1991-1996, U.I.S.P.P.–Commission VIII (Réunion de Forlì, sept. 1996) par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Les industries lithiques dans le contexte culturel du Gravettien français par Bruno BOSSELIN Résumé indisponible.

-

Growth and Development of Children in Human Isolates par E. KOBYLIANSKI & I. HERSHKOVITZ Résumé indisponible.

-

Étude d’une sépulture collective du Mésolithique ancien par Nicolas CAUWE Résumé indisponible.

-

par Rebecca MILLER, Paul HAESAERTS, Marcel OTTE (dir.) Table des matières

Contexte naturel Localisation et description du site de Maisières-Canal | R. Miller Stratigraphie | P. Haesaerts & R. Miller Maisières-Canal : Les dates radiocarbone | P. Haesaerts & F. Damblon L’Occupation Aurignacienne La structure de l’ensemble lithique aurignacien | R. Miller, D. Flas & A. Guillaume Intégrité et répartition spatiale de l’ensemble aurignacien | R. Miller Analyse technologique et spatiale des remontages | R. Miller Technologie du débitage laminaire | D. Flas Technologie du débitage lamellaire | D. Flas et B. Jacobs Le rôle de Maisières-Canal dans l’économie lithique régionale | R. Miller L’atelier de débitage de Maisières dans le contexte de l’Aurignacien du Nord-Ouest de l’Europe | D. Flas L’Occupation Gravettienne L’occupation gravettienne de l’Atelier de Taille de la Berge Nord-Est | R. Miller & D. Flas

-