-

Paléoécologie et archéologie d’un site du Paléolithique supérieur récent par Michel TOUSSAINT et al. Résumé indisponible.

-

Proceedings of the ESF workshop, Sofia 3-6 september 2003 par Tsoni TSONEV and Emmanuela MONTAGNARI KOKELJ Résumé indisponible.

-

Enjeux et figures de la centralité ouvrière dans l'Italie des années 1960 par Andrea CAVAZZINI

Suite à la dissolution de la perspective marxiste et aux transformations néo-libérales du capitalisme à la fin des années 1970, la Classe ouvrière s’est éclipsée : après des décennies de déclin social et d’invisibilité politique, les ouvriers n’apparaissent plus aujourd’hui que comme les victimes de la crise, du chômage de masse et de conditions de vie souvent meurtrières. Mais la centralité politique et sociale de la Classe ouvrière a constitué un facteur décisif de l’histoire du xxe siècle. La Classe représentait à la fois un élément essentiel dans le fonctionnement de l’économie capitaliste et un principe d’antagonisme subjectif qui annonçait dans ses formes de vie la possibilité d’une organisation sociale différente.

Cet ouvrage reconstruit un épisode significatif de l’histoire de la centralité ouvrière : la séquence politique des années 1960 en Italie. La Nouvelle Gauche italienne — en particulier la revue-collectif Quaderni Rossi — a produit une fusion originale entre l’enquête menée dans les usines comme pratique militante directe et la théorie critique du capitalisme moderne inspirée par Lukács et l’École de Francfort. Malgré sa brièveté, cette expérience fut décisive pour la longue saison italienne des luttes sociales : elle a réussi à articuler l’exigence d’ancrer la politique à la vie ordinaire des classes laborieuses, la tentative de surmonter la crise du mouvement ouvrier après la glaciation stalinienne et la confrontation avec les diagnostics philosophiques de la modernité élaborés par Hegel et Max Weber.

À la fois intervention militante et production de connaissances, l’enquête est le fil conducteur qui permet de reconstruire cette conjoncture et ses enjeux historiques et philosophiques : elle rend visible l’émergence d’une subjectivité politique ouvrière en tant que point critique irréductible de la société capitaliste moderne. Reconstruire cette constellation signifie se remémorer la négation dialectique d’un ordre social devenu nature et destin.

Andrea CAVAZZINI est chercheur post-doctoral à l'Université de Liège. Il est membre du Groupe de Recherches Matérialistes et de l’Association « Louis Althusser ». Il a publié Le sujet et l’étude. Idéologie et savoir dans le discours maoïste (Le Clou dans le fer, 2010) et Signes formes gestes. Études sur les régimes symboliques des sciences (Hermann, 2012).

-

par Denis SAINT-AMAND (dir.)

Les groupes littéraires sont portés par le projet d’une « oeuvre commune », selon le mot de Sainte-Beuve. Instance majeure de l’institution littéraire, ils constituent un objet privilégié pour l’histoire de la littérature et, en particulier, pour celle qui se construit avec les outils de la sociologie. Se pencher sur leurs mécanismes de constitution et ce qui conduit à leur dissolution, leurs rites et leurs croyances, leurs forces de cohésion et la manière dont ils se donnent à voir publiquement, c’est se donner les moyens de comprendre la façon dont la littérature se vit à une époque donnée. Les auteurs rassemblés ici se sont donné pour objectif d’examiner à nouveaux frais la sociologie mais aussi la poétique des groupes littéraires. Des cénacles romantiques aux réseaux moins denses de l’époque contemporaine — en passant par les groupuscules fin de siècle, les cohortes surréalistes et certaines configurations académiciennes —, l’ouvrage alterne études de cas et réflexions transversales sur la dynamique des collectifs littéraires.

Denis SAINT-AMAND est docteur en langues et lettres de l’Université de Liège. Il codirige les revues COnTEXTES et Parade sauvage. Il est notamment l’auteur de La Littérature à l’ombre. Sociologie du Zutisme (Classiques Garnier, 2012) et Le Dictionnaire détourné (PUR, 2013).

-

par Jéromine FRANÇOIS & Álvaro CEBALLOS VIRO (eds)

Un autor crea sus personajes, pero sólo puede ejercer su poder sobre ellos dentro de los límites de su obra. Más allá, en la imaginación de otros escritores, algunos personajes continúan viviendo aventuras. ¿Cómo los reconocemos? ¿Qué equipaje semiótico llevan consigo? ¿Hay unos especialmente proclives a emigrar de una ficción a otra? ¿Dónde radica, en definitiva, su identidad?

Los estudios reunidos en este volumen plantean estas y otras preguntas a golems y vampiros; a Lázaro de Tormes y a Celestina; al diablo cojuelo, a Gregor Samsa y al comisario Maigret. Unos proceden del patrimonio literario hispánico; otros se aclimatan en él. El conjunto se cierra con una coda sobre la construcción del personaje en el cine biográfico.

Il existe des personnages littéraires sans frontières, capables de transcender l’espace, le temps et les médias pour devenir des figures classiques, voire mythiques. Cet ouvrage s’intéresse aux pratiques de relocalisation de ces créatures littéraires dans des contextes totalement étrangers à leur trame de départ. S’adressant tant aux spécialistes qu’au grand public intéressé par les jeux de réappropiation culturelle, ce volume examine pour la première fois les formes et fonctions de cette transfictionnalisation de personnages au sein des lettres hispaniques. En suivant les traces de Lazarillo, de Dracula, du commissaire Maigret, de Célestine, du golem, de Gregor Samsa ou encore du diable boiteux, El personaje transficcional en el mundo hispánico questionne la sémiotique du personnage transfictionnel, mais aussi sa réception, ses implications historiographiques et intermédiales ainsi que son éventuel processus de mythification.

Álvaro CEBALLOS VIRO es profesor titular de literatura española en la Universidad de Lieja. Entre sus publicaciones destacan Ediciones alemanas en español (1850-1900) (Iberoamericana / Vervuert, 2009), la antología crítica de Luis de Tapia titulada Poemas periodísticos (Renacimiento, 2013) y la coordinación del volumen La retaguardia literaria en España (Visor, 2014).

Jéromine FRANÇOIS es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Lieja, con una tesis titulada La Celestina, un mito literario hispánico (1822-2014), y ha publicado artículos en revistas como Celestinesca, Medievalia, Revista de Literatura o Anales de Literatura Hispanoamericana.

-

par WIENER, Gerald et ROUVIER, Roger

En s'appuyant sur de nombreux exemples, cet ouvrage examine en détail les diverses techniques utilisées pour l'amélioration génétique des cheptels, telles que la sélection, les croisements et l'élevage en consanguinité. Après un bref rappel des fondements de la génétique et des principaux facteurs à prendre en considération, comme les effets du milieu d'élevage sur les animaux, les auteurs décrivent les méthodes en insistant sur leurs avantages et leurs inconvénients dans le contexte tropical et subtropical et sur la manière de les employer pour améliorer les caractères clés des animaux d'élevage. L'importance de conserver la diversité génétique des races locales d'animaux des régions chaudes est également soulignée. L'ouvrage aborde enfin les applications des progrès récents de la génomique à l'amélioration génétique, avec notamment le développement des marqueurs génétiques moléculaires au niveau de l'ADN.

Cet ouvrage sera un outil précieux pour tous ceux -- agriculteurs, éleveurs, techniciens et conseillers agricoles -- dont les activités ou les intérêts touchent à la sélection et à l'amélioration des animaux et des productions animales dans les régions tropicales. Il servira également d'ouvrage de référence pour l'enseignement supérieur et les programmes de développement rural.

A propos des auteurs

Gerald WIENER est ancien directeur adjoint de l'Animal Breeding Research Organisation (Edimbourg, Royaume-Uni) et professeur de génétique animale.

Roger ROUVIER est ancien directeur de recherches à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et a travaillé à la station d'Amélioration génétique des animaux (centre de recherches de Toulouse, France).

-

par KWA, Moïse (éd.) et TEMPLE, Ludovic (éd.)

Les bananes à cuire et plantain sont des productions cruciales des pays des zones tropicales humides. Très énergétiques (110 à 120 cal/100 g), riches en éléments minéraux et en vitamines, ces aliments répondent aux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnels. Les régions forestières d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie en produisent en moyenne 30 millions de tonnes par an (près de 70 % en Afrique) et la consommation moyenne est de 50 à 200 kg/hab./an. Conduite le plus souvent dans des modes de production d'agriculture familiale, la majeure partie de la production est vendue localement ou autoconsommée, sous forme de mets très variés, mais peu de produits transformés sont disponibles sur les marchés. Des entrepreneurs investissent dans la production de plantain pour l'export vers les États-Unis et l'Europe, et pour des filières orientées vers la fabrication de farines. La multiplicité des usages et la capacité d'adaptation du plantain à des zones agroclimatiques diverses sont des atouts de cette filière. Cet ouvrage se réfère plus particulièrement aux recherches et aux productions d'Afrique subsaharienne. Clair, concis et bien illustré, il présente un état des connaissances et des innovations disponibles sur la culture du bananier plantain, ainsi que les atouts et les contraintes de cette filière. Transférer les avancées techniques et scientifiques, et intéresser les entrepreneurs et les industriels, d'une part, les agriculteurs et les professionnels, d'autre part, constituent les enjeux du développement de la filière du plantain. Cet ouvrage est destiné à tous les agents de la filière engagés dans des activités de production et commercialisation du plantain, et s'adresse aussi aux enseignants et aux étudiants.

A propos des auteursMoïse KWA, agronome, est maître de recherche et responsable de l'unité de recherche sur les systèmes de production durable au Centre africain de recherches sur les bananiers et plantains au Cameroun.

Ludovic TEMPLE, économiste au Cirad (unité mixte de recherche Innovation), est spécialiste des processus d'innovation, particulièrement dans les filières agro-alimentaires et vivrières.

-

par MANTECA I VILANOVA, X. et SMITH, A.J.

Dans les régions tropicales et subtropicales, les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux domestiques balaient toute l'étendue du spectre qui va du confinement étroit des élevages intensifs jusqu'à la quasi-liberté des systèmes extensifs. Quelle que soit la situation, connaître et comprendre le comportement des animaux permet de maximiser à la fois leur bien-être et leur productivité. Ce savoir est particulièrement précieux lorsque l'éleveur se propose d'introduire, au sein d'un système traditionnel, de nouvelles techniques de conduite ou des animaux génétiquement améliorés. Les auteurs, en concentrant leur attention sur les bovins, ovins, caprins, porcins et volailles, font le tour des informations qui existent en matière de comportement et qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour les éleveurs des pays en développement. L'ouvrage contient des conseils pratiques et des suggestions de conduite détaillés prenant en considération la diversité des systèmes d'élevage. Le lecteur est initié aux aspects comportementaux de la reproduction - dont la détection des chaleurs des femelles et la lutte contre la mortalité néonatale - puis au comportement alimentaire et à sa prise en compte pour maximiser la productivité, et enfin au comportement social et aux effets des facteurs de stress sociaux sur le bien-être. Les informations techniques sont présentées avec un grand souci de clarté, et souvent appuyées par des photographies, des schémas et des tableaux.

A propos des auteurs

Xavier MANTECA I VILANOVA est enseignant-chercheur au sein du groupe "nutrition, conduite et bien-être animal", à l'Université Autonome de Barcelone, Espagne.

Anthony J. SMITH a été Professeur au Centre for Tropical Veterinary Medicine University à Edimbourg, Royaume-Uni. Auteur d'ouvrages sur l'élevage tropical, il a été l'éditeur de la série animale de la collection The Tropical Agriculturalist chez Macmillan.

-

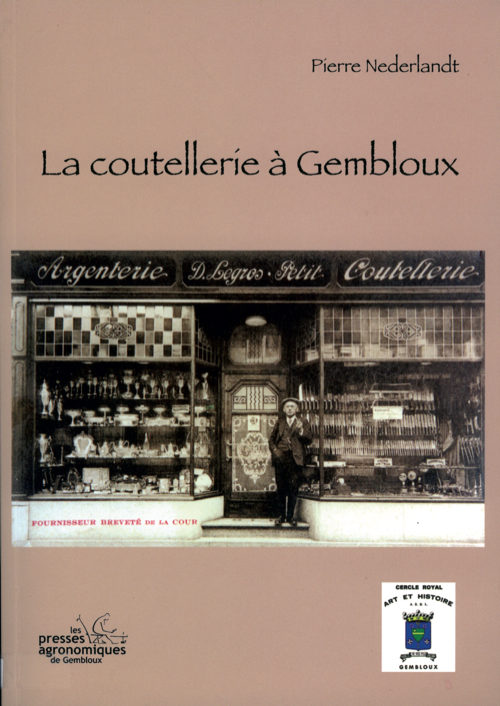

par NEDERLANDT, Pierre

Créé en 1943, le Cercle royal "Art et Histoire" de Gembloux s'est donné pour mission d'étudier et de faire connaître l'histoire de la ville de Gembloux, de ses villages, de ses quartiers, de son patrimoine et surtout de ses habitants et de leurs activités économiques, sociales ou culturelles. Parmi les multiples réalisations du Cercle, je citerai la publication périodique d'un bulletin reprenant des travaux ou des témoignages sur ce qui se passa dans notre cité et dans notre région, de la préhistoire à nos jours. Le Conseil d'administration de l'asbl a souhaité proposer à ses membres, à partir de la fin 2007, des documents plus thématiques et plus complets ayant trait aux moments importants de l'histoire de notre ville. Et si on associe "moment important", "activité économique" et "patrimoine", quoi de plus normal que de commencer cette nouvelle série de publications par un ouvrage consacré à la coutellerie, qui fut, au cours des trois derniers siècles, le fleuron de l'activité économique de Gembloux et qui contribua à sa renommée. Nous avons donc invité Pierre Nederlandt, administrateur de notre Cercle et responsable des collections de la coutellerie gembloutoise, à réaliser cette monographie.

-

par CRUZ, Jean-François ; BÉAVOGUI, Famoï et DRAMÉ, Djibril (coll.)

Le fonio est une céréale dite "mineure", par rapport aux céréales "majeures" que sont le riz, le blé et le maïs. Il est pourtant l'aliment de base de nombreuses familles rurales d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui redécouvert par les consommateurs urbains des grandes métropoles africaines, il a aussi fait son apparition sur le marché européen, essentiellement dans le cadre du commerce équitable et de produits exotiques.

Bien adaptée aux conditions locales, cette petite céréale peut jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire des pays du Sud, comme dans la préservation des sols en assurant une couverture végétale sur des terres écologiquement fragiles.

Premier ouvrage consacré au fonio, ce livre aborde tous les aspects de cette céréale, de la culture à la transformation, et fournit même quelques recettes culinaires. Destiné en priorité aux producteurs, techniciens et agents de développement, il intéressera également tous ceux qui souhaitent se documenter sur cette céréale - enseignants, étudiants, agronomes, technologues - mais aussi les consommateurs curieux d'en découvrir les qualités.

A propos des auteurs

Jean-François CRUZ est ingénieur de recherche au Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement (Cirad), à Montpellier. Spécialiste des technologies post-récolte des céréales, il a coordonné plusieurs projets internationaux sur le fonio. Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur la conservation des grains en régions chaudes.

Famoï BÉAVOGUI, directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée (Irag), à Conakry, est ingénieur agronome, docteur en études rurales, spécialiste des systèmes de production agricoles et des dynamiques agraires.

Djibril DRAMÉ est technologue alimentaire. Après avoir été chercheur au laboratoire de technologie alimentaire de l'Institut d'économie rurale (IER) à Bamako, il est aujourd'hui expert à la Division des infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO, à Rome.

-

Ensayos críticos sobre la obra de Héctor Abad Faciolince par Catalina QUESADA & Kristine VANDEN BERGHE (eds.)

Heredero confeso de la tradición liberal proveniente de la Ilustración y representante destacado de una corriente literaria que, sin olvidarse de lo local, hace frente a los problemas del mundo global, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) lleva casi treinta años representando y construyendo en sus textos, entre otros motivos, a la sociedad colombiana contemporánea. Sus lectores saben que hay un hecho atroz en la vida del escritor que pugnará por salir a la luz y que lo hará de la única forma posible: mediante la creación literaria, una vez este haya encontrado la voz idónea. Pero la lectura que hace el autor de Rulfo, y que lo lleva a definir su obra como “un puente por donde se puede ir y venir entre los vivos y los muertos”, nos permite también imaginar la lectura de los textos del antioqueño como un pasadizo que facilita el tránsito entre la literatura y la vida. Un pasadizo que, sobra decirlo, está profundamente arraigado en la figura del padre, lector voraz que mientras vivió transmitió al hijo su pasión lectora y que, directa o indirectamente, estaría en el origen tanto de su vocación como escritor como de su compromiso con su entorno.

Su producción literaria ha traspasado las fronteras de los países de habla hispana. Comprende desde la narrativa —novela, cuento, relato autobiográfico— a la poesía, pasando por el ensayo y el libro de viajes. Además de ser escritor de ficción y hacedor de opiniones a través del periodismo, Héctor Abad Faciolince se ha empeñado y se desempeña en otros oficios propios del mundo cultural, como el de editor. Por otro lado, su labor como traductor, que se originó en parte en su estancia en Italia, lo ha convertido en un participante destacado de la república mundial de las letras y en un puente entre la tradición literaria europea y la colombiana. Este volumen pretende cubrir desde distintos ángulos la obra de este escritor multifacético cuya relevancia en la escena colombiana y en el panorama internacional está ya fuera de dudas.

Catalina QUESADA es profesora en la University of Miami. Doctora por la Universidad de Sevilla (con premio extraordinario de doctorado), ha trabajado en universidades de Francia y Suiza y ha sido profesora o investigadora invitada en distintas universidades europeas y americanas.

Kristine VANDEN BERGHE es catedrática en la Universidad de Lieja donde enseña letras hispanoamericanas. Se interesa especialmente por las relaciones entre literatura, historia y política en la prosa mexicana y colombiana de los siglos XX y XXI.

-

Part 3 Reading book par GRANDJEAN, Geoffrey Master en Sciences politiques

-

entre excellence scientifique et pertinence sociétale par Nathan CHARLIER

Au cours des quarante dernières années, les politiques scientifiques ont fortement évolué partout dans le monde, notamment pour faire contribuer plus directement la recherche à l’innovation et à la croissance économique. En conséquence, la recherche est devenue un objet qu’il faut évaluer, comparer, orienter, bref, gouverner de manière stratégique. Dans cette nouvelle configuration, entre excellence scientifique et pertinence sociétale, les outils de financement orientent les agendas de recherche, les universités s’ouvrent à de nouvelles interactions avec l’industrie et les chercheurs disposent de moins en moins d’autonomie. Ils doivent rendre des comptes et leurs performances font l’objet d’indicateurs et d’évaluations régulières. Or, dans une temporalité similaire, Flandre et Wallonie ont pris des trajectoires politiques et institutionnelles distinctes suite au processus de réforme de l’État belge, donnant lieu à des transformations différentes de leurs politiques de recherche. Cet ouvrage est le premier à explorer cette double dynamique de transformation de manière comparée en Flandre et en Wallonie. Au travers d’études de cas approfondies, il s’attache à décrire les pratiques, analyser les discours et interpréter les choix de ceux qui organisent, subsidient, évaluent, orientent et donnent un cadre d’action aux universités et aux chercheurs. Les différents chapitres explorent tour à tour deux espaces de concertation (le Conseil wallon de la politique scientifique et le Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie), deux universités (l’ULiège et l’UGent) et deux centres de recherche universitaires dans le domaine des biotechnologies (le GIGA et le VIB). L’ouvrage donne des outils pour comprendre comment la recherche se transforme, à la croisée d’évolutionsglobales et de choix politiques régionaux. La Flandre, marquée par une ambition de compétition internationale, met d’abord en avant la performance et la productivité des scientifiques, tandis que la Wallonie demande surtout à ses chercheurs de contribuer au redéploiement industriel de la région. Cet ouvrage met en lumière les effets et les tensions résultant de ces orientations.

Nathan CHARLIER est docteur en Sciences politiques et sociales et chercheur au Département des Sciences de la Santé publique (ULiège). Ses recherches en sociologie de l’action publique portent sur des objets divers où se jouent des interactions entre savoirs et pouvoirs.

-

Volume I par FRÉDÉRICH, Michel Avec la collaboration des Pr L. Angenot & M. Tits BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences pharmaceutiques

-

Ensayos críticos sobre la obra de Guadalupe Nettel Nicolas Licata, Yanna Hadatty Mora, Kristine Vanden Berghe (eds.)

Cuerpos y comportamientos al margen de las normas, relaciones humanas insólitas, animales extrañamente parecidos a nosotros, cosmopolitismo, apertura hacia el otro, son algunas de las marcas diferenciales de la obra de Guadalupe Nettel (Ciudad de México 1973), cuyo centro lo constituyen las excentricidades. ¿Pero puede transgredirse una y otra vez la tradición sin generar una nueva, dentro de la lógica de la “tradición de la ruptura” de Octavio Paz, uno de sus escritores predilectos? Esta pregunta no es sino uno de los hilos conductores de este libro colectivo.

Nettel es una de las escritoras mexicanas e incluso hispanoamericanas más afamadas del momento. Traducida a dieciocho idiomas, no deja de acumular premios y distinciones (inter)nacionales. Con ocasión del trigésimo aniversario de Juegos de artificio (1993), su ópera prima, ocho investigadores e investigadoras provenientes de ambos lados del Atlántico proponen en diálogo un análisis crítico del conjunto de su obra, e inclusive, de su papel como gestora cultural. Los ensayos aquí reunidos abordan, entre otros temas, la evolución en su práctica del cuento, su particular estilo de combinar lo freak y lo abyecto, la rica dimensión intertextual de su narrativa, el móvil de los afectos en sus personajes, los lazos entre su discurso y el de Paz, su gestión en la dirección de la Revista de la Universidad, su representación de Francia y de los franceses, las traducciones de sus libros. Todo ello se complementa con una bibliografía de lo que ha escrito y se ha escrito sobre ella, así como con una larga entrevista concedida por la propia autora para este volumen. Tradición y transgresión se asume como una aproximación innovadora a una de las personalidades más notables de las letras mexicanas actuales, pero también como una invitación a proseguir los debates que su obra suscita.

Nicolas LICATA es investigador posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador científico en la Universidad de Lieja. Es especialista en literatura hispanoamericana, en particular argentina y mexicana, de los siglos XX y XXI.

Yanna HADATTY MORA trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus intereses van de las vanguardias literarias a la literatura latinoamericana del siglo XXI.

Kristine VANDEN BERGHE es catedrática en la Universidad de Lieja donde enseña letras hispanoamericanas. Se interesa especialmente por las relaciones entre literatura, historia y política en la prosa mexicana y colombiana.

-

Discours, pratiques, pédagogie Sous la direction de Selim Krichane, Isaac Pante et Yannick Rochat

Dans les cours d’école, en ligne, au cinéma et dans des millions de foyers, le jeu vidéo occupe une place sociale et culturelle de premier plan. Média natif du numérique, il connaît depuis des décennies un processus de légitimation culturelle et se voit aujourd'hui doté d'un capital symbolique que peu lui auraient prédit il y a vingt ans. Il irrigue désormais nos représentations collectives et génère des régimes de sociabilité bien différents des clichés auxquels il a trop longtemps été réduit. Dans la lignée de divers travaux issus du champ académique de l’étude du jeu vidéo (ou game studies), le présent volume regroupe une série de contributions qui questionnent la dimension culturelle du jeu vidéo à partir des discours qu’il suscite, des représentations qu’il génère ou de sa propension à constituer un outil pédagogique. Les travaux regroupés dans cet ouvrage participent notamment à l’analyse des logiques discursives qui fondent la réception du jeu vidéo dans la presse, et à l’examen des modalités pratiques et discursives de la conception du jeu vidéo comme “bien culturel” à partir des années 2000. On trouvera également des contributions qui mettent en lumière la diversité des pratiques rattachées aujourd’hui au jeu vidéo, à travers l’analyse de communautés de jeu en ligne qui instaurent des serveurs “pirates”, ou grâce à l’étude des pratiques de création de jeux vidéo “en amateur”. Finalement, un ensemble d’utilisations concrètes du jeu vidéo en classe sont discutées à travers des observations minutieuses et des retours d’expérience qui illustrent la complexité relative à l’usage du jeu vidéo en contexte – et à des fins – d’apprentissage. Préfacés par le Professeur Bernard Perron (Laboratoire universitaire de documentation et d’observation vidéoludiques, Université de Montréal) et édités par trois membres du GameLab UNIL-EPFL (Lausanne, Suisse), les articles rassemblés dans cet ouvrage offrent un riche aperçu de la diversité des game studies contemporaines.

Selim KRICHANE est chercheur au Collège des Humanités de l’École polytechnique fédérale de Lausanne et cofondateur du GameLab UNIL-EPFL. Auteur de La Caméra imaginaire : jeux vidéo et modes de visualisation (2018), ses travaux sur le jeu vidéo s’inscrivent à l’interface de l’étude des médias et des humanités numériques.

Isaac PANTE est maître d’enseignement et de recherche en section des sciences du langage et de l’information (faculté des Lettres, université de Lausanne). Écrivain, game designer et cofondateur du GameLab UNIL-EPFL, ses recherches actuelles portent sur les fictions interactives et l’art génératif.

Yannick ROCHAT est professeur assistant en étude des jeux vidéo en section des sciences du langage et de l’information (faculté des Lettres, université de Lausanne) et cofondateur du GameLab UNIL-EPFL. Ses recherches portent notamment sur la préservation du patrimoine vidéoludique et l’étude de plateformes.

-

La singularité de Pierre Klosswoski Laurence SYLVAIN

En se penchant sur l'œuvre de Pierre Klossowski, ce livre articule une réflexion autour du phénomène littéraire et de la figuration. L'œuvre de Pierre Klossowski exemplifie de façon à la fois concrète et abstraite une économie du littéraire comme rencontre. Rencontre entre l’esprit et la matérialité, entre les traces matérielles et la pensée.

S’intéressant non pas à ce que les productions de Klossowski représentent ou figurent, mais plutôt à la façon dont celles-ci représentent, produisent, déploient et mettent en scène des figures, cette étude examine la façon dont le littéraire échappe aux catégorisations disciplinaires et langagières, de par un caractère fortuit propre aux rencontres qu’il génère. Rencontres aléatoires entre l’esprit et le monde, entre l’esprit et la matière, tels les atomes d’Épicure et la pluie d’Althusser dont les particules se heurtent accidentellement, hasardeusement.

Ce hasard des rencontres est alors considéré comme le premier mouvement de la pensée, comme ce qui enclenche la représentation et la figuration, développant une chaîne non-nécessaire qui alimente pourtant sans cesse l’acte de l’esprit lisant le monde et cherchant à s’y inscrire. Si l’œuvre de Klossowski est exemplaire de cette économie littéraire, c’est aussi parce qu’elle met en scène ce rejet radical de toutes catégorisations, non seulement dans ses abstractions, mais dans sa matérialité même, traversant les genres et les médias, de l’écriture au dessin, en passant par le cinéma et la traduction.

Laurence SYLVAIN est titulaire d’un doctorat en Théorie et épistémologie de la littérature de l’université de Montréal. Elle est l’auteur de Pierre Klossowski. Expériences sensibles et suprasensibles à travers Le Bain de Diane (L’Harmattan). Elle s’intéresse principalement à la pensée française contemporaine de façon transdisciplinaire.

-

Pierre BOUDON

Cet ouvrage représente une démarcation par rapport aux travaux antérieurs de l'auteur ; toutefois, il s'inscrit dans la démarche d'une analyse structurale des « lieux », non plus architecturaux et/ou anthropologiques, mais dans celle d'un principe musical (scansion, tensivité, accords) entendu au sens de la tradition occidentale jusque dans ses expressions les plus contemporaines (Xenakis, Messiaen). L'expression « architectonique » (architecturale, musicale) représente ainsi une telle continuité. Plus largement, cette entreprise s'inscrit dans une sémiotique générale (textualité et iconicité) dont elle participe par de nombreux aspects en ce qu'elle fait appel à de nombreuses considérations (totalisation et modalisations, principalement) dépassant le cadre d'une simple logique de la substance sonore.

Pierre BOUDON a été professeur titulaire à l’Université de Montréal dans le domaine des sciences de la communication ; il a été chercheur associé au LEAP (Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle) près de l’École d’Architecture de l’Université de Montréal. Il est un des fondateurs d’une sémiotique des lieux (revue Communications 27, Paris, 1976) et l’auteur de nombreux articles scientifiques. Ses recherches portent sur l’analyse des formes architecturales et territoriales (Le paradigme de l’architecture [Montréal, 1992], L’architecture des lieux, sémantique de l’édification et du territoire [Infolio, 2013] et sur l’analyse du discours (Le réseau du sens, une approche monadologique pour la compréhension du discours [Berne, deux volumes, 1999, 2002]).

-

Gestes, formes, sens

Par Valeria DE LUCAEst-il possible de « sémiotiser » la danse ? En quoi consisterait cette opération de la pensée ? Quelle serait la contribution que la sémiotique peut apporter aux savoirs chorégraphiques ? Cet ouvrage vise à répondre à ces questions à partir du cas d'une danse sociale, le tango argentin.

Le caractère sémiotique de la danse, à savoir sa capacité de produire et de stabiliser des configurations de sens spécifiques, s’est avéré problématique dans la tradition structurale aussi bien du point de vue théorique que méthodologique. Pourtant, en dépit de la qualité éphémère du geste dansant, la variété et les attestations de ses manifestations sémiotiques ne font nul doute. Le tango argentin est dans ce sens emblématique, car il se déploie sur plusieurs niveaux d’appréhension sémiotique: le corps dansant, des pratiques sociales, des institutions, des imaginaires culturels et identitaires.

Dans cette perspective, l’ouvrage analyse le tango argentin à partir de la constitution de l’acte de danse en ceci qu’il est indissociable de la pratique du bal. Ainsi, il propose une approche sémiogénétique du tango, qui tient compte de ses multiples niveaux de manifestation et de leur dynamique. Du point de vue méthodologique, l’imbrication des traditions post-structurales et morphogénétiques permet de concevoir un modèle plus général du geste dansant qui puisse s’appliquer à d’autres danses à vocation « pratique ». C’est ainsi qu’il faut comprendre la suite gestes, formes, sens: une trajectoire qui décrit la sémiose de ses phases de germination à sa stabilisation et sa transmission culturelle.

L’ouvrage est accompagné d’une annexe iconographique du fonds « Carlos Vega », ethnomusicologue argentin et pionnier d’une approche analytique du tango argentin basée sur la notion de « forme chorégraphique ». Les images issues de ce fonds sont inédites dans l’espace francophone européen.

Valeria De Luca est Maître de conférences en sciences du langage et sémiotique à l'Université de Limoges. Ses recherches portent sur les concepts de forme et de geste, et sur la dimension figurale de la signification, ainsi que sur des sujets à la frontière entre sémiotique, esthétique et écologie, telles que l’ambiance, la matérialité et la performance.

-

par Jacques FONTANILLE

Cet ouvrage est le résultat et la synthèse d’une recherche portant sur ce que la sémiotique structurale appelle « l’actant collectif ». L’anthropologie contemporaine nous rappelle que la signification des mondes que nous habitons passe par des filtres collectifs, des schèmes et des référentiels qui sont constitués et portés par des actants collectifs. Dans cette perspective, l’actant collectif n’est pas un cas particulier, voire marginal, de l’actant en général, mais, au contraire, la source des référentiels sémiotiques et l’instigateur des mondes de sens.

Dès lors, quel que soit le nom que l’on donne à ce collectif (communauté d’identification, acteur-réseau, peuple, etc.), il ne suffit plus de poser par principe qu’il peut comprendre à la fois des humains, des objets, des institutions, des machines, des non-humains, etc. : il faut examiner comment et pourquoi ces divers constituants s’agencent, et leur réseau se consolide, s’affaiblit, se restaure, persiste à exister ou s’effondre. C’est l’objet de cet ouvrage, qui s’attache aux variations de la composition et des forces de liaisons des collectifs, à leurs mutations et à leur existence risquée et vulnérable. Dans cette perspective, l’actant collectif, engagé tout ensemble dans ses propres métamorphoses, est le siège même, pour la sémiotique, du politique.

La sémiotique décrit depuis longtemps les discours et les pratiques politiques, mais cela ne constitue pas pour autant une dimension politique de l’organon théorique de la sémiotique structurale. L’objectif de cet ouvrage est précisément d’intégrer la dimension politique dans l’architecture théorique et méthodologique de la sémiotique, et le point d’ancrage de cette dimension est l’organisation et le devenir des collectifs, notamment celui dit « de référence », qui par les filtres sémantiques et culturels dont il est porteur, suscite des formes spécifiques de la vérité, de la subjectivité, de la narrativité, de l’affectivité et du symbolisme, en somme de l’ensemble des composants sémiotiques d’un monde habitable.

Jacques Fontanille, professeur émérite de sémiotique à l’Université de Limoges, est membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il a été président de l’AISV, de l’AFS, et de la FéDRoS, ainsi que de l’Université de Limoges. Ses travaux portent sur la sémiotique théorique, la sémiotique littéraire et de la sémiotique visuelle, la rhétorique et la linguistique générale, et plus récemment sur les aspects sémiotiques de l’ethnologie et de l’anthropologie contemporaines.