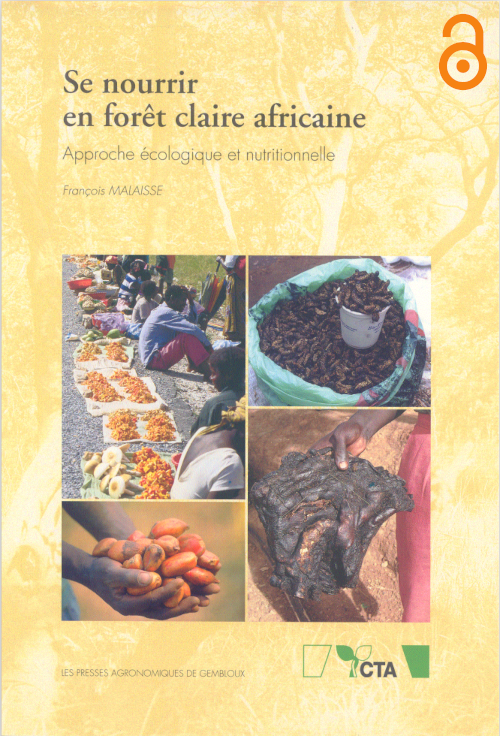

par MALAISSE, François

Le but de l'auteur est de sauvegarder le savoir ancestral des populations locales en matière d'identification et d'exploitation des ressources alimentaires naturelles. C'est à l'avenir de ces populations qu'il pense quand il espère "participer à la mise en place d'un développement humain harmonieux s'intégrant dans une politique respectueuse de l'environnement". Tout au long de l'ouvrage, l'auteur confronte ses observations personnelles et ses résultats de recherche et d'enquêtes aux connaissances publiées à ce jour sur les produits sauvages consommés en Afrique intertropicale, dont il a effectué une compilation minutieuse. Le souci d'exactitude et d'exhaustivité dont témoignent les matières traitées, les tableaux détaillés, les nomenclatures latine et vernaculaire, l'abondante bibliographie, fait de cet ouvrage un livre de référence pour les spécialistes (écologistes, systématiciens, nutritionnistes), tandis que les nombreuses illustrations en couleurs, le texte concis et accessible attireront un public plus large dont les connaissances en ethnobiologie se trouveront singulièrement enrichies. Enfin, les "aménagistes" y trouveront la suggestion de pistes originales et prometteuses.

Table des matières

Introduction.

Le milieu.

Les produits sauvages comestibles : les champignons, les plantes, les miels, les grands mammifères, les rongeurs, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les chenilles les termites, les autres insectes, les autres animaux, les boissons, le sel.

L'ethnobiologie.

L'agriculture.

Synthèse et discussion.

Bibliographie.

Index des noms latins (2000) et des noms vernaculaires (700).

A propos de l'auteur

François MALAISSE est né à Anvers (Belgique) en 1934. Il est diplômé ingénieur agronome des Eaux et Forêts de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux en 1956 et licencié en sciences botaniques (Université libre de Bruxelles) en 1960. Docteur en sciences de l'Université officielle du Congo, Lubumbashi, en 1968, il avait choisi comme sujet de thèse l'étude écologique de la rivière Luanza et de son bassin. Il passera plus de vingt ans de sa carrière de chercheur et d'enseignant dans cette Université et sur le terrain où il s'est livré à l'exploration et l'étude passionnées des divers écosystèmes du territoire zambézien, principalement de la forêt claire zambézienne, au Katanga mais aussi en Zambie, avant d'effectuer des expertises dans une vingtaine d'autres pays. Il est actuellement professeur ordinaire à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux où il enseigne l'écologie, la phytogéographie et la botanique systématique tropicale, et dirige le laboratoire d’Écologie, sans être devenu sédentaire pour autant. Très actif dans de nombreuses associations belges et étrangères réunissant écologistes et botanistes, il est notamment membre titulaire de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgique et secrétaire permanent de l'AETFAT (Association pour l’Étude taxonomique de la Flore d'Afrique tropicale).