-

Notes sommaires et provisoires 5e édition par MICHIELS, Olivier BLOC 3 du grade de Bachelier en Droit BLOCS 1 et 2 du grade de Master en Droit (à finalités)

-

Déclinaisons locales et pratiques d'acteurs (Amérique latine et Europe) par Véronique PACHE HUBER, Charles-Édouard de SUREMAIN & Élise GUILLERMET (dirs)

Quel rôle jouent les institutions dans la vie quotidienne des enfants ? À partir de huit études de cas d’Amérique du Sud et d’Europe, les auteurs examinent la manière dont les parcours des enfants façonnent et sont façonnés par les diverses institutions qui en ont la charge (services de prévention de la jeunesse, services de protection, hôpitaux, parlements, parenté…). Les auteurs analysent la manière dont les valeurs et dispositifs promus par ces institutions sont appropriés, contestés ou encore redéfinis par les enfants et les autres acteurs individuels et collectifs impliqués. Conjuguant plusieurs approches en sciences sociales, le volume montre le caractère dynamique de la production institutionnelle de l’enfance et explicite ses dimensions sociales, politiques et culturelles. Résolument engagé dans le dialogue avec la société civile, l’ouvrage s’adresse tant aux spécialistes de l’enfance (académiques et professionnels) qu’aux étudiant-e-s (en sciences humaines, sociales, politiques ou de l’éducation) et aux décideurs des politiques publiques.

Véronique PACHE HUBER, professeure associée en anthropologie (Université de Fribourg, Suisse), a travaillé sur la caste, les commerçants et le mariage (Inde); elle s’intéresse aux relations interethniques, à la délégation de la garde des enfants (Suisse) et aux enfants, en tant qu’enjeux et acteurs.

Charles-Édouard DE SUREMAIN, anthropologue (UMR 208 PaLoc IRD-MNHN, France/CIESAS, Mexique), a travaillé sur la malnutrition et les soins de l’enfant (Afrique/Amérique latine). Il étudie désormais les liens entre patrimoine et santé et dirige le projet ANR FoodHerit sur les patrimoines alimentaires.

Élise GUILLERMET, Docteure en anthropologie, a travaillé sur la construction de l’« Orphelin et Enfant Vulnérable » (OEV) et sur sa prise en charge (Afrique). Elle est aujourd’hui responsable des études anthropologiques portant sur la vaccination à l’Agence de Médecine Préventive (France).

-

Notes provisoires par BIHAIN, Luc BLOC 1 du grade de Master en Criminologie Masters en Droit, Sciences psychologiques

-

Recueil de textes par BIHAIN, Luc BLOC 1 du grade de Master en Criminologie Masters en Droit, Sciences psychologiques

-

par ANSSEAU, Marc BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation, Logopédie

-

Notes de cours par PAPART, Patrick BLOC 1 du grade de Master en Criminologie (à finalité) Étudiants Erasmus

-

Notes de cours par PAPART, Patrick BLOC 1 du grade de Master en Criminologie (à finalité) Étudiants Erasmus

-

Dossier de lecture par NAZIRI, Despina BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation BLOC d’aménagement au Master en Sciences psychologiques

-

par DEBOIS, Christine Masters en Sciences psychologiques (à finalités)

-

Présensation PowerPoint par HANSENNE, Michel BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation : Générale et Logopédie) BLOC d’aménagement au Master en Sciences psychologiques (à finalité) BLOC 1 du grade de Master en Logopédie (à finalité)

-

Syllabus interactif par FAGNANT, Annick AESS et Masters à finalité didactique

-

par DARDENNE, Benoît BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation

-

par PAPART, Patrick BLOC 2 du grade de Master en Criminologie

-

par PAPART, Patrick BLOC 2 du grade de Master en Criminologie

-

Dossier de lecture par NAZIRI, Despina BLOC 1 du grade de Master en Sciences psychologiques (à finalité spécialisée en Psychologie clinique)

-

Portefeuille de lectures par SCALI, Thérèse BLOC 1 du grade de Master en Sciences psychologiques (à finalité) BLOC 2 du grade de Master en Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits BLOC 1 du Certificat d’Université en Psychologie clinique à orientation psychopathologie

-

Partim I Notes provisoires du cours STAT0072-1 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation générale et Logopédie) Masters en Sciences psychologiques

-

Partim II - Exercices Notes provisoires du cours STAT0073-3 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation, Logopédie

-

Partim II Notes provisoires du cours STAT0073-3 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 2 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation, Logopédie

-

Partim I - Exercices Notes provisoires du cours STAT0072-1 par QUERTEMONT, Étienne BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation générale et Logopédie) Masters en Sciences psychologiques

-

Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Éluard par Olivier PARENTEAU Présentation du volume

Quand elle n’est pas pacifique, ce qui lui arrive rarement, la poésie française consacrée à la guerre entre 1914 et 1918 est patriotique, belliqueuse, germanophobe, mensongère, scolaire. C’est là tout ce qui a été retenu d’elle par l’histoire, cela peut se comprendre et, pour l’essentiel, cela n’est pas faux. Le présent essai revient sur ce corpus méconnu et désormais malaimé tant il est dévoré par la guerre. Il propose une vue synthétique des événements et une lecture serrée d’oeuvres poétiques qui, pour être mobilisées et par conséquent « en guerre », n’en sont pas moins absolument modernes. Leurs auteurs ? Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Éluard, mais aussi André Breton, Blaise Cendrars et Philippe Soupault. Chacun aura cherché une forme capable de dire cette guerre inouïe, jamais vue, qui défie au propre comme au figuré cette bien nommée folle du logis, l’imagination, pour tenter de dire ce que deviennent, au coeur de l’horrible, le temps, l’amour, la pensée, l’espérance. Toute la lyre va au front et fait en sorte que les outrances de la Grande Guerre passent à la littérature avec audace et inventivité, mais aussi avec sensibilité et humanité.

Notice de l'auteurOlivier PARENTEAU, docteur en Lettres françaises de l’université McGill, est professeur de littérature au Cégep de Saint-Laurent (Montréal, Québec). Il est membre du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (Crist).

-

par COLLECTIF

Que peut le métalangage ?

Dans les sciences humaines, les recherches portées par un langage qui se donnât d’emblée comme technique ne sont pas toujours vues d’un bon œil. C’est notamment ce qui se passe pour la sémiotique. Cette discipline a, au pire, la réputation de volontiers jargonner, ou, au mieux, celle de se renfermer dans un métalangage autoréflexif. Et il est vrai que, d’une part, le traité de sémiotique structurale sans doute le plus connu et le plus souvent cité, dû à Greimas et Courtés, a pris la forme d’un Dictionnaire raisonné, et que d’autre part les écrits de Peirce fourmillent d’inventions et de spéculations terminologiques. Il semble que dans les deux cas, la quête de scientificité ait primé sur l’élégance de la langue et du discours dits naturels. Rien de nouveau sous le soleil ? On raconte que déjà un courtisan du Roi-Soleil avait scandalisé la Cour parce qu’il avait prononcé un terme technique dans la chambre du roi : c’est dire combien la question est ancienne et ne date pas du développement de la discipline des signes. Le numéro 4 de Signata voudrait questionner les différents aspects de la constitution du métalangage de la sémiotique. Et cela non pas dans une perspective philologique, mais pour poser la question des terminologies dans l’épistémologie scientifique actuelle. On interrogera ainsi la diversité des métalangages possibles (langue naturelle ou langage technique ?), l’impact des cousinages disciplinaires (quelle portée a pour la sémiotique ses emprunts divers aux langages de la grammaire, de la logique, de la mathématique…?), les raisons, explicites ou non, des choix opérés, ou encore les impacts stylistiques de ces derniers. Un tel questionnement pourrait prendre plusieurs orientations. En voici un inventaire, ouvert et non exclusif.

Table des matières

Dossier

1. Critique du métalangage Laurence Bouquiaux, François Dubuisson, Bruno Leclercq, Modèles épistémologiques pour le métalangage Gian Maria Tore, La réflexivité. Une question unique, des approches et des phénomènes différents Pierluigi Basso Fossali, Réflexivité critique et modélisation. Enquêtes sémiotiques sur les rôles du métalangage dans l’activité théorique en sciences humaines

2. Relectures de la tradition Alessandro Zinna, L’épistémologie de Hjelmslev. Entre métalangage et opérations Sémir Badir, Système à tous les étages 3. Propositions disciplinaires Jean-Pierre Desclés, Intersémiotique et langues naturelles Francesco Galofaro, Formalizing Narrative Structures. Glossematics, Generativity, and Transformational Rules Jean-Yves Trépos, Topologie des métalangages dans les textes de sociologie 4. Travaux en sémiotique perceptive Jean-François Bordron et Audrey Moutat, Métalangage et épi-sémiotique. L’exemple du lexique de la dégustation Anne Dymek, L’iconicité filmique. Un métalangage de la perception ? Stefania Caliandro, Métavisuel et perception. Une investigation sur la définition d’une fonction sémiotique en art Odile Le Guern, Métalangage iconique et attitude métadiscursive Overview Cosimo Caputo, Le paradoxe du métalangage Varia Martin Lefebvre, Image logique, ressemblance et langage. À propos de Peirce et Wittgenstein Marcel Danesi, Metaform Theory Groupe µ, Sémiotique de l’outil. Anasémiose et catasémiose instrumentées -

par GUILLAUME, Jean-François BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences humaines et sociales, Sociologie et Anthropologie

-

Dossier de cours par LEMAÎTRE, André BLOC 2 du grade de Master en Criminologie

-

Approches multidisciplinaires par François DEBRAS et Jérôme NOSSENT (dir.)

Sur une pièce d’identité, nous retrouvons notre nom, prénom, date de naissance, sexe, photographie, signature ainsi que différents éléments reconnus par une administration permettant de nous définir et de nous distinguer. « Mon identité » me rend unique, elle signifie que personne ne m’est identique. D’un point de vue plus théorique, l’identité est une notion complexe à définir, fondamentalement virtuelle et plurielle, dont seuls les effets sont tangibles : guerres, révolutions, naissance d’une nation, luttes en faveur de l’élargissement des droits, politiques migratoires,... Les identités n’en demeurent pas moins réelles. Elles se créent, évoluent et conditionnent les comportements, les opinions et les valeurs aux niveaux individuel et collectif. Si l’identité est un élément central de socialisation et de construction de l’individu ou de la collectivité, elle est également vectrice de division. Tout processus de définition entraine le rejet de ce qu’il ne recouvre pas. À l’extrême, une « identité négative » se définit « contre » les autres identités en insistant sur la différence, la frontière et le rejet. L’identité est alors un moteur de conflits et d’édification de clivages, de ségrégations et de discriminations. L’ambition du présent ouvrage est d’expliquer certains de ces phénomènes au travers de l’analyse de cas d’études spécifiques. L’approche multidisciplinaire (la science politique, le droit, la sociologie, la psychologie et l’histoire) offre une meilleure compréhension de l’«identité».

François DEBRAS est maître de conférences et assistant-doctorant au Centre d’études Démocratie de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège. Il est détenteur d’un Bachelier en Communication et information de la Haute école de la Province de Liège ainsi que d’un Master en Sciences politiques orientation générale, à finalité spécialisée en Relations Internationales à l’Université de Liège. Ses recherches portent principalement sur l’analyse du discours des partis populistes et d’extrême droite européens. Jérôme NOSSENT est assistant-doctorant en science politique au sein du Département de science politique de la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège. Il est détenteur d’un Master en Science politique à finalité spécialisée en administrations publiques de l’Université de Liège (2014). Il est rattaché au pôle « Mémoire » du Centre d’études Démocratie et à l’Institut de la décision publique de l’Université de Liège. Ses recherches explorent les usages politiques du passé dans les sociétés contemporaines, particulièrement en ce qui concerne les légiférations de reconnaissance de faits génocidaires et de répression de la négation.

-

Poésie contemporaine et forme poétique par David CAPLAN

Ce livre s’intéresse moins aux mouvements poétiques qu’au mouvement des formes poétiques. Plutôt que de s’acharner à promouvoir ou à rejeter certaines écoles, il étudie les formes que les poètes adoptent ou négligent. Ces choix sont révélateurs de leurs ambitions et de leurs limites, des possibilités neuves qu’ils découvrent et des traditions qu’ils trouvent impossibles à assumer. Cette étude se concentre sur cinq formes, cinq points sur une carte pour dessiner les contours particuliers de la poésie métrique et de la culture poétique contemporaines : la sextine, le ghazal, le sonnet amoureux, le distique héroïque et la ballade. En soulignant ce que des pratiques soi-disant antagonistes — prosodie et « théorie », poèmes « traditionnels » et « expérimentaux » — ont à se dire, Questions de possibilité éloigne le débat des oppositions binaires qui obèrent trop souvent les débats sur la poésie américaine contemporaine. Les poèmes envisagés ici s’ouvrent à des influences imprévues. Pour cette raison, cette étude accorde une attention renouvelée à ce que les auteurs disent et à ce que leurs formes poétiques révèlent, soucieux de ne pas perdre de vue que les formes qu’ils utilisent contreviennent parfois à leurs assertions partisanes, leurs usages politiques et esthétiques variant en fonction des contextes et des exigences. La prosodie après « les guerres de poésie » réclame un modèle moins agonique, plus nuancé de la création littéraire, un modèle capable de montrer comment les écrivains utilisent même les idées auxquelles ils s’opposent. Les bons poètes sont opportunistes. Ils boivent à diverses sources. Leur goût du déplacement frustre ceux qui cherchent à dessiner des généalogies simplistes. Questions de possibilité propose un vocabulaire critique flexible susceptible d’éclairer la poésie la plus intéressante de notre époque au lieu de l’ignorer. Il s’agit avant tout de parler des « contemporains » qui se « partagent la langue » et non des partisans qui déclarent des « guerres ».

David CAPLAN est l’auteur de quatre ouvrages de critique littéraire consacrés principalement à la poésie contemporaine. Il est titulaire de la Charles M. Weis Chair in English à l’Université Wesleyenne de l’Ohio. Parmi d’autres distinctions, il a reçu le prix Emily Clark Balch pour son oeuvre poétique. -

par FARNIR, Frédéric & LEROY, Pascal BLOC 1 du grade de Bachelier en Médecine vétérinaire

-

Instruments et processus en sciences politiques et sociales par GEOFFREY GRANDJEAN et ANTONIOS VLASSIS Ce manuel est conçu comme un guide méthodologique pour des étudiants et chercheurs en sciences politiques et sociales, qui souhaitent réaliser et rédiger un travail scientifique. En se basant sur un matériau théorique et empirique riche et varié, les contributeurs présentent les différentes étapes conceptuelles, méthodologiques et pratiques qui permettent de construire un travail scientifique en sciences politiques. Ce manuel constitue un précieux support pour tout séminaire portant sur la méthodologie en sciences sociales. Geoffrey Grandjean est professeur de science politique à l’Université de Liège et chercheur associé à l’École de droit de Sciences Po Paris. Antonios Vlassis est professeur associé de science politique à l'Université de Liège, chercheur au Center for International Relations Studies, ULiège, et chercheur associé au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, Université du Québec à Montréal.

-

par G. CORMANN, B.-O. DOZO & C. LETAWE (éds) Présentation de la revue Methis est la revue du groupe Intersection. Elle se donne un double objectif : la discussion, dans un cadre interdisciplinaire, des recherches en cours des doctorants et jeunes docteurs en Philosophie et lettres et en Sciences humaines et sociales de l’Université de Liège et la constitution d'un lieu de publication ouvert pour des dossiers portant sur des thématiques interdisciplinaires. Un tel cadre interdisciplinaire exige, afin d’assurer un échange scientifique rigoureux, que les questions de méthode soient clairement posées et soumises à la perspicacité des regards croisés entre les différentes disciplines. Table des matières MethIS 1

Grégory Cormann, Björn-Olav Dozo, Céline Letawe, Introduction Interdisciplinarité et réflexivité Stéphane Polis, Langue et réalité. De l’usage de l’iconicité en linguistique Caroline Huby, Réalité et représentations dans l'art romain. L'exemple des trophées aux captifs Thierry Ramais, La représentation du consommateur dans les films de fiction et documentaires portant sur l’industrie pornographique Jeremy Hamers, De la Selbstverständlichkeit dans Videogramme einer Revolution de Harun Farocki et Andrei Ujica. Le regardé, le visible et le vu Alain Chevalier, Pour le regard inconfortable et productif de Galilée. Distanciation et critique de la représentation chez Brecht et chez Bourdieu Marie Herbillon, La linéarité comme métadiscours dans l’oeuvre de Murray Bail

-

dans la littérature française contemporaine Sous la direction de Justine HUPPE, Jean-Pierre BERTRAND (†), Frédéric CLAISSE

Autrices et auteurs contemporains ne se reconnaissent plus guère dans les postures manifestaires des avant-gardes ni dans le modèle de l’engagement sartrien. Beaucoup continuent pourtant à parler du monde social, selon des modalités moins « engagées » qu’« impliquées ». Au vocabulaire de la critique et de la politique se serait substitué celui de l’éthique et du social, le texte qui dénonce et attaque à partir d’une position de surplomb ayant fait place à un régime critique plus ouvert, avec gestualités immersives, émotionnelles, individuelles, etc.

Contre ce modèle et ce vocabulaire, les études rassemblées ici se concentrent sur la critique sociale telle qu’elle se perpétue et se ressource en littérature. Elles s’intéressent aux dialogues entre concepts critiques et production littéraire : théories du contrôle dans l’œuvre d’Alain Damasio, pensée queer chez Édouard Louis, enquête et épistémologie des savoirs situés dans le travail d’Annie Ernaux. Elles s’intéressent d’autre part aux médiations spécifiques de cette portée critique :œuvres (Nathalie Quintane, Arno Bertina, Antoine Volodine, Éric Arlix), éditeurs (P.O.L, Questions théoriques), outils et supports (des bandes magnétiques utilisées par Bernard Heidsieck au vocodeur employé dans le rap), protocoles d’écriture (manifeste, recherche-création), méthodes d’enseignement et pratiques d’évaluation.

Avec des textes de Benoît Auclerc, Jean-Pierre Bertrand, Frédéric Claisse, Sonya Florey & Judith Émery-Bruneau, Jean-Marie Gleize, Christophe Hanna & Nancy Murzilli, Justine Huppe, Julien Lefort-Favreau, Siân Lucca, Jean-Charles Massera, Magali Nachtergael, Pierre Schoentjes, Sylvie Servoise, David Vrydaghs et Marie-Jeanne Zenetti.

Justine HUPPE, Jean-Pierre BERTRAND et Frédéric CLAISSE mènent depuis 2015 à l’université de Liège des recherches sur les pouvoirs d’action de et dans la littérature du XXIe siècle. Ils ont dirigé dans cette perspective La Fiction contemporaine face à ses pouvoirs (COnTEXTES, no 22, 2019), Radicalités : contestations et expérimentations littéraires (Fixxion, no 20, 2020) et le colloque « It’s Too Late to Say Critique? » (2019) dont est issu en partie le présent volume.

-

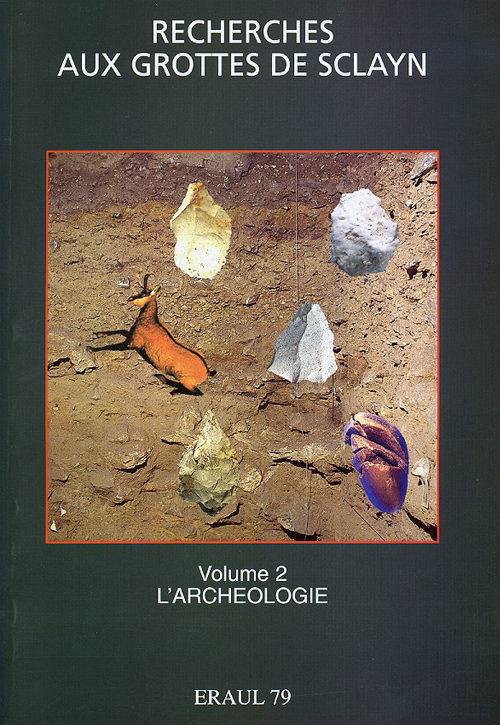

Vol.2: L’archéologie par Marcel OTTE, Marylène PATOU-MATHIS & Dominique BONJEAN (dir.) Résumé indisponible.

-

par Marcel OTTE & Antonio CARLOS DA SILVA (dir.) Résumé indisponible.

-

Première approche par Alain SERET et Michel DEFRISE

A propos de l'ouvrage :

Cet ouvrage présente une première approche des concepts et des méthodes de la reconstruction en tomographie d'émission et de transmission : principes généraux, structure des données tomographiques (sinogramme), reconstruction analytique en deux dimensions (2D), algorithme de rétroprojection filtrée, problématique de la reconstruction en tomographie 3D, algorithme de Feldkamp pour la tomographie 3D en géométrie conique, méthodes itératives algébriques ou statistiques avec bruit gaussien ou poissonien, réduction du problème de la reconstruction 3D en problèmes de reconstruction 2D. L'ouvrage se termine par une série d'annexes où figurent les démonstrations des algorithmes de reconstruction exposés tout au long du texte.

A propos des auteurs :

Alain SERET est licencié en sciences physiques, docteur en sciences et participe à l'enseignement de l’imagerie médicale en Faculté de Médecine, Faculté de Médecine vétérinaire et Faculté des Sciences à l’Université de Liège.

Michel DEFRISE est docteur en sciences et professeur à la Faculté de Médecine de la Vrije Universiteit Brussel. Tous deux effectuent des travaux de recherche dans le domaine de la reconstruction tomographique.

-

par DOUCET, Jean-Louis (coord.) ; VERMEULEN, Cédric (coord.) ; De VLEESCHOUWER, Jean-Yves (coord.) ; NZOYEM SAHA, Nadège (coord.) ; JULVE LARRUBIA, Cecilia (coord.) ; LAPORTE, Jérôme (coord.) et FEDERSPIEL, Michèle (coord.)

Le Cameroun est le pays pionnier de la foresterie communautaire en Afrique centrale. En promulguant, en 1994, une loi autorisant les communautés locales à gérer elles-mêmes leurs forêts, l'état s'engageait dans un long processus de décentralisation.

L'asbl Nature+, l'ONG SNV et Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) furent parmi les premiers acteurs à accompagner les communautés rurales dans leurs démarches d'autogestion. En 2010, ces trois organisations, grâce à un financement du Fonds Forestier du Bassin du Congo, ont mis en commun leurs expériences au sein du projet "Partenariats pour le Développement des Forêts Communautaires". Ce projet a appuyé le développement technique, institutionnel et organisationnel de regroupements de forêts communautaires dans trois zones (Ngambé Tikar, Lomié et Ebolowa). Visant le renforcement des capacités selon le principe de "l'apprentissage par l'action encadrée", le projet a permis de rendre les associations locales davantage autonomes.

Ce livre nous fait découvrir le quotidien des forêts communautaires dont il expose sans ambages les forces et les faiblesses. Richement illustré, il prend le pari que la beauté des images suscitera intérêt et questionnement.

-

Échanges et réflexions à partir de Liège par Rachel BRAHY, Élisabeth DUMONT, Pierre FONTAINE et Christine RUELLE (dir.)

Regarder la ville. Encore. Inlassablement. Se laisser traverser par ses images, démultiplier les regards. Après tout, comme l’écrivait Baudelaire, « la forme d’une ville change, hélas, plus vite que le coeur d’un mortel». Prenant au sérieux l’enjeu de la fabrique quotidienne de la ville, cet ouvrage assemble des lectures décalées où le décryptage des mots s’offre comme autant de « paires de lunettes » successives. Vingt-trois acteurs de terrain et chercheurs « liégeois » aux compétences diverses ont été invités à dialoguer par groupes de deux ou trois pour produire les différents chapitres qui composent ce volume. De manière inédite, il leur a été demandé de partager leurs points de vues. Ceux-ci constituent des éclairages croisés sur des problématiques urbaines à la fois localisées et plus générales. Les récits et analyses portent sur neuf qualités régulièrement attendues et entendues d’une ville contemporaine « digne de ce nom », à savoir la ville 1) co-produite, 2) inclusive, 3) multi- interculturelle, 4) créative, 5) artistique, 6) commerçante, 7) dense, 8) intelligente ou 9) verte. À travers ces qualificatifs qu’ils interrogent, déconstruisent ou débattent, les auteurs abordent de nombreux aspects transversaux de la « fabrique de la ville » : le pouvoir, l’argent, l’identité et les identités, l’accessibilité, les échelles d’intervention… Le tout se réfère à des réalités et des enjeux considérés comme pertinents pour l’aire urbaine de Liège. Cette entreprise singulière d’analyse et d’écriture donne donc à voir (et à revoir) des mots et une ville en perpétuelle mutation.

Rachel BRAHY, Docteure en sciences politiques et sociales, Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège et chercheure F.R.S.-FNRS. Élisabeth Dumont, Conseillère stratégique et gestionnaire de projets interculturels à la Ville de Liège ; vice-présidente de la coalition européenne des villes contre le racisme de l’Unesco.

Pierre FONTAINE, conseiller en urbanisme, logement et développement territorial à la Ville de Liège.

Christine RUELLE, Chercheuse senior en urbanisme et aménagement du territoire à l’Université de Liège, Laboratoires Lema - Urban and Environmental Engineering Department et Lepur.

-

Entre dynamiques internes et projections mondiales

par Sebastian SANTANDER

Depuis les années 1950, le monde a fait face à plusieurs vagues de régionalismes. De tous types. Cependant c'est dans le contexte de la fin de la guerre-froide et de l'accélération de la mondialisation que le régionalisme supranational devient un phénomène notable à l'échelle mondiale : aucun continent n’est épargné. Doté de stratégies collectives, investi par des acteurs publics et privés, le régionalisme, complexe et multiple, ne se développe pas de manière uniforme. Il peut n’être qu’un simple espace d’action ou s’affirmer comme un véritable acteur de la scène internationale. Dans cet ouvrage Sebastian Santander se réfère aux régions qui constituent une dimension médiane entre l’échelon étatique et le système mondial.

A propos de l'auteur :

Sebastian SANTANDER est chargé de cours au département de Science politique de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Liège (ULg). Il enseigne les organisations régionales. Il a été professeur invité à l'Université libre de Bruxelles en 2010 et 2011. Il est actuellement visiting scholar à la Faculty of Arts and Social Science de l'Université de Maastricht et collaborateur scientifique à l’Institut d’Études Européennes (IEE) de l’ULB d'où il tire sa thèse de doctorat. Il est également membre associé au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et au Monash European and EU Center (MEEUC) de l’Université de Monash à Melbourne. Ses principaux thèmes de recherche sont le régionalisme, l’interrégionalisme, les puissances émergentes, l’Union européenne comme acteur international et l’évolution politique de l’Amérique latine. Il est auteur de plusieurs articles et ouvrages dont Le régionalisme sud-américain, l’Union européenne et les États-Unis (éditions de l’université de Bruxelles, Bruxelles, 2008), L’essor de nouvelles puissances : vers un système multipolaire ? (coord., Ellipses, Paris, 2009), Les puissances émergentes: un défi pour l'Europe? (coord., Ellipses, Paris, 2012).

-

Par Nicolas MEYLAN

La religion des Vikings fascine depuis longtemps. Toutefois, si l’on connaît les aventures de Thor ou d’Odin, les conditions dans lesquelles leurs mythes furent transmis n’ont pas fait l’objet d’un même type d’attention. Or, un constat s’impose : dans leur très grande majorité, les sources qui nous renseignent sur cette religion sont le fait d’auteurs chrétiens, qui les mirent par écrit des siècles après la conversion dans des contextes sociopolitiques précis. C’est dire que ces textes — mythes, sagas, poèmes, lois — posent problème pour la reconstruction de l’histoire de la religion de la Scandinavie préchrétienne. Adoptant un point de vue critique, ce volume problématise l’ancrage chrétien, et donc tardif, des sources et propose une analyse articulant les représentations religieuses « païennes » d’avant la conversion au contexte de leur production. Il s’agit ainsi de se demander comment et pourquoi des Islandais médiévaux mobilisèrent les esprits de la terre, le sacrifice humain, la magie, le destin, ainsi que Thor ou sa mère la Terre. Fondé sur une étude détaillée de sources provenant de l’Islande des XIIe et XIIIe siècles, attentive aux désaccords entre celles-ci, ce volume propose également une réflexion sur les méthodes, les objets et les visées d’une histoire des religions critique. Prenant le contrepied de travaux synthétiques sur la religion préchrétienne, il accorde une place centrale aux conflits qui traversent les sociétés scandinaves et montre comment les discours religieux, « païens » aussi bien que chrétiens, sont instrumentalisés pour maintenir ou, au contraire, bouleverser les configurations sociopolitiques, à une époque où la royauté norvégienne opère violemment sa centralisation et manifeste ses visées impérialistes sur une Islande secouée elle aussi par les ambitions de ses chefs.

Nicolas MEYLAN est Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne et chargé de cours à l’Université de Genève. Ses travaux portent sur la Scandinavie médiévale et sur l’historiographie de l’histoire des religions. Il est notamment l’auteur de Magic and Kingship in Medieval Iceland et de Mana: A History of a Western Category. -

par DRUART, Philippe, HUSSON, Claude et PAUL, Roger

Bien que les techniques végétales soient d'application de longue date pour fixer les berges de cours d'eau, elles font maintenant partie d'une réflexion plus générale avec la prise en compte des besoins écologiques des écosystèmes de rivières et le développement de l'ingénierie végétale qui régit la mise en œuvre des renaturations. Les travaux décrits dans cet ouvrage apportent les outils permettant la traçabilité et l'évaluation comportementale d'écotypes ligneux vis-à-vis de risques sanitaires connus (principalement la maladie de l'aulne) ou de pollutions attendues (diffusion de métaux lourds) tout en préservant leur capacité d'adaptation naturelle. Par l'établissement de collections d'aulnes, de saules ou de frênes autochtones et une multiplication végétative respectueuse de la diversité locale, les ressources génétiques de toute une région transfrontalière sont rendues disponibles pour tout programme de renaturation de berges de cours d'eau ou de zones écologiquement équivalentes à réhabiliter dans les bassins de la Meuse, du Rhin et de l'Escaut. Cet ouvrage s'adresse aux gestionnaires de cours d'eau, aux éco-conseillers du monde rural ou urbain, aux étudiants en sciences du vivant, ainsi qu'à toute personne s'intéressant à l'écosystème "rivière" et à la qualité de l'eau. Les stratégies développées peuvent trouver application en d'autres lieux ou avec d'autres essences.

-

par Jean-Pierre DUHARD & Brigitte et Gilles DELLUC Table des matières Préface, Yves Coppens Préambule Chapitre I – Description de la vulve A – Terminologie 1 – Terminologie des préhistoriens 2 – Terminologie des anatomistes B – La représentation paléolithique de la vulve 1 – Morphologie des vulves incorporées 2 – Influence de la culture et du support 3 – Le point de vue fessier de la vulve Chapitre II – Les représentations génitales féminines paléolithiques A – Le diagnostic de vulve féminine 1 – Reconnaître une vulve féminine dans la représentation 2 – Éliminer les représentations qui ne sont pas des vulves féminines B – Les représentations paléolithiques de la vulve Chapitre III – Corpus des représentations de vulves au Paléolithique Chapitre IV – Naturalisme des images génitales paléolithiques A – Les Paléolithiques et l’anatomie 1 – L’anatomie humaine externe 2 – L’anatomie humaine interne B – Le réalisme des vulves paléolithiques 1 – Réalisme et graphisme 2 – Le schématisme anatomique 3 – Le réalisme anatomique 4 – Raisons au défaut de réalisme « photographique » 5 – Le réalisme physiologique C – Réalisme et symbolisme 1 – L’évocation de la fécondité 2 – Sociologie de la sexualité 3 – L’évocation de la sexualité des Paléolithiques 4 – Les manifestations de la sexualité dans l’art des Paléolithiques 5 – La vulve et le sang Chapitre V – La vulve dans l’art paléolithique : comment, qui et pourquoi ? A – Une image vulvaire multiforme 1 – Montrée et cachée 2 – Miniature et démesurée 3 – Arrondie et angulaire 4 – Sur parois ou blocs et mobilière 5 – Associées entre elles 6 – Pariétale complétée par un corps humain 7 – Associée à un humain féminin 8 – Associée à un humain masculin 9 – Associée à un phallus 10 – Associée à un humain de sexe indéterminé 11 – Associée à un animal 12 – Uniques et isolées B – Qui sont les auteurs des œuvres ? 1 – L’âge des artistes 2 – Le sexe des artistes et la division sexuelle du travail 3 – Le révisionnisme féministe 4 – Des œuvres faites pour les hommes ? 5 – Que penser du rôle respectif de l’homme et de la femme dans les sociétés préhistoriques ? C – Pourquoi représenter des vulves ? 1 – La vulve, organe sexuel 2 – L’instinct de plaisir et l’hétérosexualité 3 – Une production artistique sexualisée dans les cavernes et abris 4 – Une production artistique sexualisée dans les gisements mobiliers 5 – Les « ex-votos » 6 – Les analogies entre pariétal et mobilier 7 – La vulve, première écriture 8 – La vulve, une des premières figurations des Paléolithiques 9 – La vulve, une forme d’écriture 10 – L’art et le langage 11 – L’orage hormonal de l’adolescence Conclusion Bibliographie