-

par EVRARD, Brigitte BLOC 1 du grade de Master en Sciences pharmaceutiques

-

Actes du symposium de Neuwied (2-7 mai 1993) par Herbert ULLRICH (éd) Résumé indisponible.

-

La lutte continue - Hommages à Marc JACQUEMAIN par BRUNO FRÈRE, SÉBASTIEN FONTAINE et PATRICK ITALIANO (dir.)

Ce livre rassemble des contributions inédites sur la révolution « Mai 68 ». On y retrouve des historiens, philosophes, sociologues ou politologues spécialistes de longue date de l’événement qui écrivent cette fois avec un demi-siècle de recul. Le monde dans lequel nous vivons, constatent-ils, a depuis radicalement changé. Certains thèmes, chers aux soixante-huitards, font aujourd’hui partie du lexique classique du cadre moderne, à l’aise dans la mondialisation (la créativité, l’innovation, la réalisation de soi, l’anticonformisme etc.). Mais d’autres thèmes s’avèrent difficilement digérables par le capitalisme et réémergent dans les expériences très contemporaines qu’évoquent nos auteurs : Zones d’autonomie à défendre, Gilets Jaunes, nouvelles luttes féministes (phénomène me-too, etc.). Ainsi en est-il par exemple de la critique de l’exploitation des ressources (qu’elles soient « humaines » ou naturelles) et de la course à la croissance. Les crises récentes (comme celle de 2008) ont aussi stimulé la plume de certains contributeurs, là où d’autres encore se sont penchés sur les inflexions progressistes que les mouvements sociaux inspirés de « l’esprit 68 » ont permis dans le droit (des femmes, des minorités sexuelles ou raciales, etc.). En un mot comme en cent, cet ouvrage scrute les traces encore vives de Mai 68. Mais il le fait sans pour autant ignorer que bien des dimensions de la contestation soixante huitarde servent aujourd’hui la libéralisation sauvage de tous les marchés, l’affaiblissement de l’état « social » et la soumission de toutes choses au marketing (l’art, les loisirs, la culture...). Son principal intérêt, outre qu’il ne verse ni dans l’angélisme ni dans la critique réactionnaire de « Mai 68 », est probablement de faire en permanence le lien entre l’événement et des phénomènes sociaux, politiques ou économiques récents tout à fait majeurs. Ce qu’aucun ouvrage sur ce thème n’a plus fait depuis longtemps. Or, indéniablement, Mai 68 est à inscrire dans l’histoire des grands événements démocratiques, aux côtés de la révolution de 1789, de la Commune de Paris ou encore des Printemps arabes, dont notre époque reste l’écho.

Docteur en sociologie de l’EHESS, Bruno FRÈRE est Maître de recherches du FNRS en Belgique. Il enseigne la théorie sociale, la sociologie politique et les théories critiques à l’Université de Liège. Il a notamment publié Le Nouvel esprit Solidaire (Desclée de Brouwer, 2009), Le tournant de La théorie Critique (Desclée de Brouwer, 2015), Everyday Resistance: French Activism at the beginning of the 21st century (avec M. Jacquemain, Palgrave, 2019) et Repenser l’émancipation. Vers une théorie sociale de l’impureté (avec Jean-Louis Laville, à paraître). Sébastien FONTAINE est docteur en Sciences Politiques et Sociales. Il est chercheur à l’Université de Liège et il y enseigne les méthodologies quantitatives, l’informatique appliquée à l’analyse statistique et l’analyse statistique en Sciences Sociales. Il focalise ses recherches sur les méthodes de recueil de l’opinion des personnes difficiles à joindre. Patrick ITALIANO est chercheur senior en sociologie à l’Université de Liège. Ses domaines de recherche privilégiés sont le sans-abrisme, les identités sociales et la méthodologie d’enquête.

-

Essai de grammaire systémique du jeu vidéo Par Mathieu GOUX

Cet ouvrage propose une analyse du jeu vidéo s’inspirant de la grammaire des langues naturelles humaines. En considérant l’interaction comme au cœur du langage vidéoludique, cette étude introduit et explore une nouvelle unité fondamentale de signification, l’interactème, définie comme la plus petite unité d’interaction accessible dans un jeu donné. Il se distingue du ludème ou de la brique de gameplay par une série de propriétés formelles, qui fondent sa spécificité et son originalité au regard du domaine général du jeu, et permet une approche nouvelle du média prenant en compte sa riche histoire et ses nombreuses variations, génériques, intellectuelles et ludiques. L’ouvrage définit et illustre les dimensions de cette unité, et explore ses relations avec les éléments propres au jeu vidéo (la difficulté, le rythme et les récompenses) et avec ceux liés plus largement à sa dimension médiatique (musique, narration, level-design et philosophie) dans une perspective à la croisée de la linguistique structurale et de la sémiotique.

Cet essai de grammaire systémique du jeu vidéo entend créer une passerelle entre différentes disciplines scientifiques et faire dialoguer entre elles les sciences du langage et les game ou play studies. Il s’agit notamment de s’inspirer des acquis de la linguistique moderne afin de proposer un nouveau cadre d’analyse du jeu vidéo, susceptible de s’appliquer à l’ensemble de ses manifestations indépendamment de leur origine, de leur âge, de leur genre, de leur propos ou de leurs dispositifs de contrôle.

Mathieu GOUX est docteur en langue et littérature françaises et chercheur post-doctoral à l’Université de Caen. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de la langue française et notamment sur ses évolutions syntaxiques et textuelles à l’époque classique. En parallèle de ces travaux, il a élaboré une théorie grammaticale appliquée au jeu vidéo, qu’il développe dans des articles scientifiques, des interventions en colloque et des émissions de radio en ligne (podcasts).

-

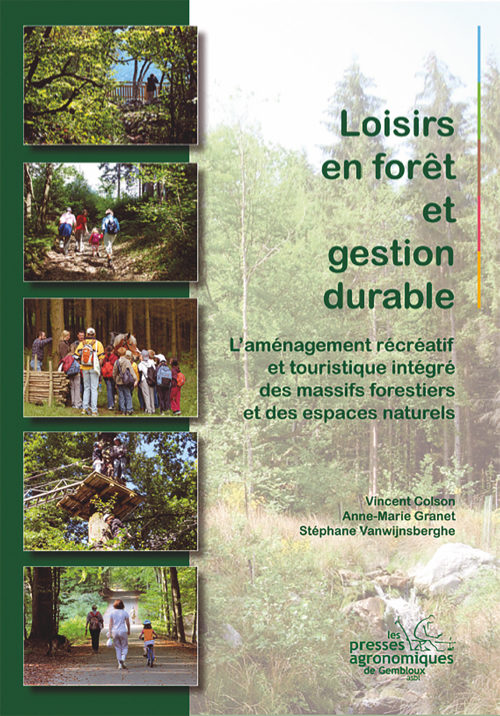

par COLSON, Vincent ; GRANET, Anne-Marie ; VANWIJNSBERGHE, Stéphane ; BERNASCONI, Andreas (coll.) ; SCHROFF, Urs (coll.) ; MARCHAL, Didier (coll.) et KUGENER, Georges (coll.)

La forêt et les espaces naturels constituent un cadre idéal pour la pratique d'activités de détente et de loisirs. Ces sollicitations de la société ne doivent pas pour autant masquer les autres fonctions de la forêt qui constituent de réels enjeux d'avenir : production de bois, conservation de la nature, gestion cynégétique... L'aménagement récréatif et touristique de sites intégrant ces autres fonctions est un défi que les propriétaires et gestionnaires doivent relever pour inscrire leurs actions dans le cadre d'une gestion durable. Analyser les attentes de la société, le contexte territorial et local, les autres enjeux... constitue une première étape. Définir une stratégie en la déclinant dans l'espace et dans le temps en est une seconde. Elle constitue la phase-clé d'un aménagement récréatif intégré. La troisième étape concerne l'aménagement récréatif et ses différents volets en veillant à procéder par étapes successives : la voirie, la signalétique et si nécessaire, le mobilier. Enfin, la concertation et l'information des acteurs sont essentielles tout au long de la démarche, tandis qu'un suivi de l'aménagement est la garantie de son bon fonctionnement dans la durée.

L'ensemble de cette démarche est présenté dans la première partie du manuel alors que la seconde partie illustre le propos à partir d'exemples concrets d'aménagements récréatifs, en France, en Wallonie et à Bruxelles ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg et en Suisse.

Ce manuel a pour objectif un échange d'idées et un partage d'expériences sur le thème des loisirs en forêt. Il s'adresse principalement aux gestionnaires forestiers, aux personnes et organisations actives dans la mise en valeur touristique des forêts et des espaces naturels. Les enseignants et étudiants s'intéressant à la gestion forestière intégrée ou au tourisme dans les espaces naturels y puiseront aussi des informations utiles, tant au niveau conceptuel que pratique.

A propos des auteurs

Anne-Marie GRANET (France) est ingénieur forestier (école nationale des ingénieurs des travaux des Eaux et Forêts). Vincent COLSON (Wallonie, Belgique) est ingénieur forestier (Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux). Stéphane VANWIJNSBERGHE(Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) est ingénieur forestier (Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux) et diplômé en management (MBA) de l'Université catholique de Louvain.

-

Une tératologie de l’art et du social par Yanna KOR, Didier PLASSARD & Corinne SAMINADAYAR-PERRIN (dirs)

Le monstre hante les imaginaires de la modernité, de Quasimodo à Ubu et de l’Homme qui rit au nain Philippo, réduit à sa seule tête dans les Impressions d’Afrique de Roussel. Le grotesque romantique a en effet ouvert le champ, d’un siècle à l’autre, aux plus grandes métamorphoses. Entre 1848 et 1914, l’histoire naturelle s’intéresse à la genèse des monstres ; le public des foires contemple les corps difformes ou estropiés ; médecins et psychosociologues expriment, à travers toute une tératologie, leur obsession de la dégénérescence des peuples et des civilisations. De cette figure du monstre, la littérature et le théâtre s’emparent avec les moyens symboliques qui leur sont propres. L’être monstrueux y prête sa chair aux aberrations du corps politique et social. Ou bien il y figure anomalies psychiques et déviances morales. Ou bien encore il s’y fait reflet de « l’âme monstre » dont a parlé Rimbaud. L’esthétique des oeuvres, prise elle aussi de contorsions diverses, n’y échappe pas. Langage, style, composition s’en trouvent pervertis. S’impose alors, sur le papier comme sur la scène, une littérature monstre à tous les sens du terme.

Yanna KOR, docteure de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, est spécialiste de Jarry et du théâtre de marionnettes français du XIXe siècle.

Didier PLASSARD est professeur en études théâtrales à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et chercheur principal du projet PuppetPlays financé par le Conseil Européen de la Recherche.

Corinne SAMINADAYAR-PERRIN est professeure à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 ; on lui doit des travaux sur Jules Vallès, le discours de presse et l’inscription du social dans la littérature du XIXe siècle.

-

par J.-P. BERTRAND, Fr. PROVENZANO & V. STIÉNON (dirs)

Dossier

1. La littérature, c’est la sémiotique Sémir Badir, Qu’est-ce qu’un thème ? Une approche sémiologique Pascal Durand, Sens et signification dans l’esthétique de Mallarmé

2. Héritages et continuités de la sémiotique textuelle Gianfranco Marrone, L’âge d’or de la sémiotique littéraire, et quelques conséquences théoriques Christine Chollier, Textual Semantics and Literature: Corpus, Texts, Translation

3. Lire et voir Bernard Vouilloux, La description de l’œuvre d’art : un double défi pour la sémiotique du texte littéraire Denis Bertrand, Le texte et le tableau. Zola, L’Œuvre. Cézanne, l’œuvre

4. Disciplines / Frontières Pierre Popovic, De la semiosis sociale au texte : la sociocritique Nathalie Roelens, Sémiotique urbaine et géocritique

5. Applications Hamid Reza Shairi et Somayeh Kariminejad, Pour une sémiotique de l’alerte. Les conditions sémiolittéraires de l’éveil du corps Amir Biglari, L’espoir dans Les Contemplations de Victor Hugo : « Ce que dit la bouche d’ombre » Houda Landolsi, Suzanne et les mères : une histoire d’amour et de mort.. Une lecture sémiotique de La Religieuse de Diderot

Entretiens Philippe Hamon, De la structure du personnage à la structure de l’image Groupe µ, Des figures à la perception Marc Angenot, Du discours social à l’histoire des idées

Varia Anna Cabak Rédei, Cognitive and Semiotic Aspects of Endings in Self-Narrations: the Example of Germaine de Staël Marie Renoue, Voir l’altérité ? De l’outrenoir et de la vie artificielle

-

par Rebecca MILLER Résumé indisponible.

-

A comparative perspective in diverse paleoenvironments par Masayoshi YAMADA & Akira ONO

Table of content

Preface, Marcel Otte Forward, Masayoshi Yamada Introduction, Akira Ono Part I – General perspectives 1.1 – Rivers as orientation axes for migrations, exchange networks and transmission of cultural traditions in the Upper Palaeolithic of Central Europe, Harald Floss 1.2 – The Contribution of obsidian characterization studies to early prehistoric archaeology, Tristan Carter 1.3 – The mesolithic project Ullafelsen in Tyrol (Austria), Dieter Schäfer 1.4 – Carpathian obsidians: state of art, Katalin T. Biró 1.5 – Paleolithic of Ukraine: The main diachronic and spatial trends of lithic raw materials exploitation, Vadim Stepanchuk Part II – Regional perspectives 2.1 – The raw material variability in the mesolithic site of Ullafelsen (Sellrain, Tyrol, Austria), Stefano Bertola 2.2 – Petroarchaeological research in the Carpathian Basin: methods, results, challenges, Katalin T. Biró 2.3 – Obsidian outcrops in Ukrainian transcarpathians and their use during the Paleolithic time, Sergey Ryzov 2.4 – Small opportunities and big needs: Mira Early Upper Paleolithic case of raw materials exploitation (Dnieper basin, Ukraine), Vadim Stepanchuk 2.5 – Obsidian exploitation and circulation in Late Pleistocene Hokkaido in the northern part of the Japanese Archipelago, Hiroyuki Sato & Miyuki Yakushige 2.6 – Upper Palaeolithic obsidian use in Central Japan: the origin of obsidian source exploitation, Kazutaka Shimada 2.7 – Acquisition and consumption of obsidian in the Upper Palaeolithic on Kyushu, Japan, Kojiro Shiba

-

Couverture(s) de la presse spécialisée française Sélim AMMOUCHE, Alexis BLANCHET, Björn-Olav DOZO, Mathieu TRICLOT (éd.)

Les travaux de recherche francophones sur les jeux vidéo ont régulièrement utilisé comme source la presse spécialisée française sans que celle-ci n’ait jamais été étudiée et interrogée pour elle-même. Cette presse, qui se développe des années 1980 aux années 2000, connaît pourtant des tirages importants, fédère un lectorat nombreux, plutôt jeune et masculin, introduit un vocabulaire technique et critique nouveau dans la langue française, développe ses propres modalités de discours sur un divertissement émergent et participe in fine à la construction d’une nouvelle culture ludique.

Lire les magazines de jeux vidéo offre ainsi deux nouveautés pour l’étude de la presse vidéoludique. La première tient à l’étude d’un corpus francophone, qui vient éclairer d’une lumière nouvelle les travaux existants sur la presse anglo-saxonne et sur la formation des cultures ludiques. La seconde tient à la démultiplication des approches vis-à-vis d’une presse qui a surtout été mobilisée pour l’étude des jeux vidéo : cet ouvrage propose ainsi une exploration inédite de ses contenus, dans la perspective des sciences du jeu, mais aussi des études de la presse, des études culturelles et japonaises, des humanités numériques, de l’écriture critique ou encore de la philosophie des techniques…

En s’inspirant avec espièglerie des rubriques des magazines de la grande époque — de l’édito à la preview, en passant par les tests, les couvertures de salon et le courrier des lecteurs, sans oublier la place des publicités et l’ours —, le sommaire de ce volume vise précisément à refléter cette diversité d’approches et d’objets : légitimité de la presse spécialisée, analyse des trajectoires professionnelles de journalistes, traitement du jeu vidéo par les presses professionnelle et ludique, survalorisation du progrès technique, traitement de la culture populaire japonaise, évaluation des jeux à travers le test, les grilles de critères et la note, analyse des publicités accueillies dans les pages des magazines, courrier des lecteurs, petites annonces et piratage, traitement du crunch par la presse généraliste.

Si ces rubriques témoignent souvent de l’invention d’un lexique — preview, test, tips —, elles indiquent également la naissance de communautés et de publics spécifiques que la focalisation sur une presse francophone rend d’autant plus singuliers. L’objet magazine, sa forme comme ses contenus, soumis ici à l’analyse, révèle à terme une performativité discursive fascinante : donner à lire le jeu vidéo.

Sélim AMMOUCHE est docteur en sciences de l’information et de la communication de la Sorbonne Nouvelle. Son travail porte sur l’herméneutique ludique et les recherches d’informations et de sens dans les jeux vidéo.

Alexis BLANCHET est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Sorbonne Nouvelle. Il écrit sur l’histoire économique et culturelle des jeux vidéo.

Björn-Olav DOZO est chargé de cours en humanités numériques et cultures vidéoludiques à l’université de Liège. Il travaille sur les cultures populaires, notamment les jeux vidéo.

Mathieu TRICLOT est maître de conférences en philosophie des techniques à l’UTBM. Ses recherches portent sur l’histoire de l’informatique, la cybernétique et les jeux vidéo.

-

par Côme MARTIN

Cet ouvrage se propose d’examiner des oeuvres, romans, bandes dessinées et récits numériques, qui déploient des stratégies multimodales innovantes et complexes dans la construction de leur narration, en postulant qu’elles peuvent mettre en difficulté leur lectorat et amener à les lire à la limite de ses habitudes. Les récits multimodaux contemporains étudiés en ces pages vont ainsi aller à l’encontre de l’horizon d’attente de leur lectorat et faire de l’acte de lecture, habituellement irréfléchi, un processus actif et volontaire. Lire ces oeuvres multimodales à la limite de ses habitudes, c’est les considérer sous tous les angles et les approcher comme démonstrations les plus évidentes que l’aspect visuel d’un livre, dans sa totalité, repose sur un certain nombre de conventions désormais invisibles car assimilées par le lectorat. Parce que de tels dispositifs bouleversent nos habitudes de lecture, on ne peut les ignorer : ils amènent des anomalies ou des déviations invitant à être interrogées, analysées, explorées. C’est la feuille de route que se propose, modestement, cet ouvrage : à travers des oeuvres inhabituelles, dans tous les sens du terme, mettre en lumière différents aspects matériels et esthétiques du récit littéraire et graphique que l’on aurait tendance à tenir pour acquis.

Côme MARTIN est docteur en littérature contemporaine américaine ; il travaille sur les relations entre texte et image et sur les formes matérielles du livre, aussi bien en bande dessinée qu’au sein du roman.

-

par POCHET, Bernard

Cet ouvrage n'est pas le mode d'emploi d'Internet ou de divers outils documentaires. C'est un outil de formation à l'information scientifique avec une approche résolument méthodologique. Il sert de support aux cours de méthodologie documentaire et de littérature scientifique de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège). Il peut largement être utilisé dans tous les enseignements et formations qui touchent à la littérature scientifique en sciences exactes et appliquées. Basé sur plus de vingt ans d'expérience et rédigé dans un style simple et direct, cet ouvrage aborde les différents aspects de la recherche d'informations scientifiques et de l'utilisation de cette information ainsi que ceux de la production d'articles publiés dans des revues à comité de lecture. Le lecteur sera donc tantôt considéré comme lecteur et utilisateur de l'information scientifique, tantôt comme producteur de cette information. C'est cette approche globale de la communication scientifique qui justifie le choix du titre.

Il est depuis 2015 remplacé par "Comprendre et maîtriser la littérature scientifique", du même auteur.A propos de l'auteur

Bernard POCHET est responsable des Presses agronomiques de Gembloux et directeur de la Bibliothèque des Sciences agronomiques de l'Université de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech) où il est aussi chargé d'enseignement pour des cours de littérature scientifique et de méthodologie documentaire.

-

par BOUTIER, Marie-Guy Faculté de Philosophie et Lettres

-

Exercices par BOUTIER, Marie-Guy Faculté de Philosophie et Lettres

-

Contribution à l’histoire politique de la Principauté de Liège (1744–1755) par Daniel JOZIC Présentation du volume

Avec l’élection de Jean-Théodore, duc de Bavière, frère de l’empereur Charles VII, au siège épiscopal de Liège, la principauté va malgré elle se trouver entraînée dans le tourbillon désastreux de la guerre de Succession d’Autriche. Au cours de cette période, elle verra à diverses reprises sa neutralité bafouée, son territoire occupé, sa population molestée ; elle sera par deux fois le théâtre d’affrontements sanglants, à Rocourt et à Laeffelt. Elle connaîtra également les affres de nombreux quartiers d’hiver avec leur lot de misère, de violence et de souffrance, au point que les contemporains n’hésiteront pas à comparer cette époque à celle du sac de Liège par Charles le Téméraire. La paix retrouvée, les Liégeois vont s’efforcer de reconstruire leur patrie. Une de leur première préoccupation sera le recouvrement de dettes de guerre d’un montant pharaonique : 12 millions de livres. Leur second souci sera de rétablir avec leurs principaux voisins des relations harmonieuses. Mais sans succès. Dans le même temps, la capitale s’enflamme. Une poignée de « patriotes » va s’efforcer de délivrer le pays de l’oppression étrangère et de lui rendre son lustre d’antan. Mais en vain, tant est grande l’apathie du souverain et incommensurable l’égoïsme des privilégiés. En fin de compte Jean-Théodore de Bavière laissera de son règne l’image d’une principauté dominée par l’égocentrisme des nantis, étouffée par les Pays-Bas et vassalisée par la France.

Notice de l'auteur

Daniel JOZIC, docteur en Philosophie et Lettres (orientation Histoire) de l’Université de Liège, est actuellement collaborateur scientifique au Département des Sciences historiques de cette institution, Histoire du livre et des bibliothèques.

-

avec une introduction grammaticale et une liste des mots présentés selon le classificateur sémantique par Jean WINAND et Alessandro STELLA avec la collaboration de Laurence NEVEN Présentation du volume

À côté des dictionnaires généraux qui embrassent plusieurs états de la langue égyptienne, comme le classique Wörterbuch der ägyptischen Sprache d’Erman et Grapow ou le Großes Handwörterbuch de Hannig, on déplore l’absence d’outils modernes dont le premier public sont les étudiants qui commencent l’étude de la langue égyptienne.

Le volume qui est présenté ici est un lexique moyen égyptien – français. Son but avoué est d’abord de rendre service aux étudiants qui entament un premier cycle d’étude en moyen égyptien. Ce n’est donc pas un dictionnaire scientifique de référence. Son ambition est limitée : d’abord par le nombre de mots retenus (env. 2500), ensuite par le nombre restreint de renseignements qu’il contient. Le lecteur trouvera pour chaque mot une graphie, jugée la plus représentative, la transcription, l’appartenance à une classe de mots, et une traduction standard. On retiendra toutefois deux innovations majeures : d’abord, le regroupement des mots en fonction de la racine ; ensuite, une liste des mots classés en fonction du classificateur sémantique.

Le corpus considéré est, en gros, l’égyptien classique (textes littéraires et textes d’affichage) et le moyen égyptien (textes de la pratique). L’ère chronologique couverte va de la Première Période Intermédiaire jusqu’à la xviiie dynastie. En préambule, le lecteur trouvera une présentation générale, volontairement réduite, de l’écriture hiéroglyphique, de l’histoire de la langue égyptienne, de la formation des mots, et un aperçu synthétique de la grammaire de l’égyptien classique.

Notice des auteurs

Jean WINAND est professeur ordinaire à l’Université de Liège et Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres. Ses domaines de recherche sont la langue et la philologie de l’Égypte ancienne. Il a publié, entre autres, Études de néo-égyptien. La morphologie verbale (1992), Grammaire raisonnée de l’Égyptien classique (1999, avec Michel Malaise), Temps et Aspect en égyptien. Pour une approche sémantique (2006).

Alessandro STELLA est doctorant à l’Université de Liège, où il étudie les verbes de perception visuelle en égyptien ancien selon une perspective diachronique. Ses domaines de recherche sont la lexicologie, la lexicographie, la sémantique lexicale et la philologie.

-

Traduction et illustrations de René Bour présentées par Justine Houyaux Depuis leur première parution en 1865, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles ont été analysées au prisme de tous les champs de recherches, de la narratologie à la psychanalyse, en passant par la philologie ; elles ont également donné leur nom à une condition neurologique et ont servi d’allégorie à la physique quantique. Elles ont été adaptées, déconstruites, reconstruites, passées à la moulinette du postmodernisme, de la science-fiction, et de la parodie — et surtout, elles ont été traduites, retraduites, illustrées, et réillustrées. La « traductillustration » qui nous occupe est unique : son traducteur, René Bour (1908–1934), en a également livré les illustrations, dans une poussée créative simultanée et symbiotique. Disparu à l’âge de vingt-cinq ans, René Bour était jusqu’à il y a peu une énigme. Son Alice, publiée à titre posthume en 1937, était malheureusement devenue une curiosité que l’on ne pouvait plus se procurer que chez les vendeurs de livres anciens ; la voici aujourd’hui présentée dans une nouvelle édition accompagnée d’un appareil critique inédit en trois parties. Le premier volet s’intéresse aux premières traductions d’Alice de 1869 à l’entre-deux-guerres et à son adoption par les surréalistes. L’essai dédié à René Bour s’attache à lever une partie du mystère sur son histoire et à remettre son remarquable héritage artistique à la place qui lui revient dans l’histoire non seulement de la réception française de Lewis Carroll, mais aussi dans celles de la traduction et de l’illustration. Enfin, la troisième partie propose des pistes de réflexions sur le texte lui-même, lesquelles se prolongent dans les annotations qui apparaissent au fil des pages. Le texte de Bour est fantaisiste, jubilatoire ; parfois, aussi, un peu précieux, mais on le lui pardonnera au regard de sa créativité, et du bonheur procuré par les inventions graphiques qui l’accompagnent. L’innovation dont fait preuve René Bour dans son entreprise carrollienne est d’autant plus saillante qu’elle nous propose en filigrane un aperçu de l’espace liminal entre le rôle du traducteur et celui de l’illustrateur, qui se penchent sur un texte où mots et images se répondent, et où les deux rôles sont en l’occurrence endossés par un seul et même artiste.

-

Partim I Coursebook par BREREYON, Clara - ISLV BLOC 1 du grade de Master en Sciences psychologiques

-

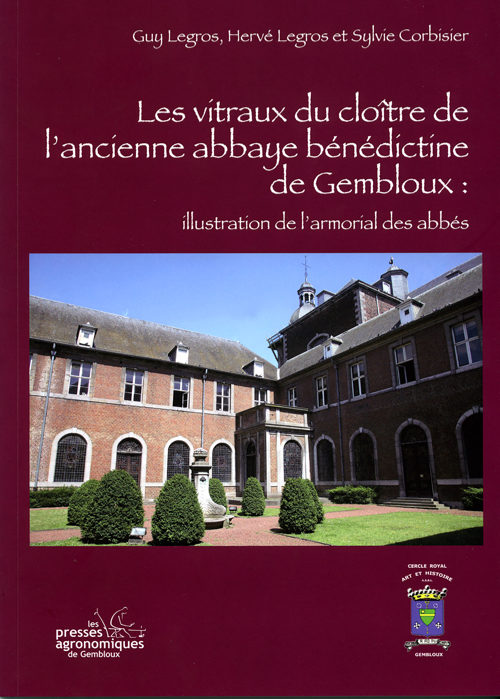

Illustration de l'armorial des abbés par LEGROS, Guy, LEGROS, Hervé et CORBISIER, Sylvie

L'ouvrage reprend, outre des notions d'héraldique, les explications sur l'origine des vitraux du cloître de l'ancienne abbaye. Les blasons des anciens abbés de Gembloux, peints par Monsieur Albert Huart, sont reproduits en couleur à côté des photographies des vitraux qui leur correspondent.

-

par VERHEGGE, François (éd.) ; BOGAERT, Jan (éd.) et HAUBRUGE, Eric (éd.)

Cet ouvrage reflète les réalisations et activités scientifiques du projet de coopération universitaire "Gestion et Valorisation durable du ver à soie endémique Borocera cajani en milieu forestier dans la région d'Antananarivo" financé par la Commission Universitaire pour le Développement (CIUF-CUD). Une première section de l'ouvrage porte sur les aspects biologiques et écologiques des vers à soie à Madagascar - avec l'accent sur la landibe (Borocera cajanus Vinson, 1863). La deuxième section étudie les dimensions écologiques et botaniques de l'habitat du ver à soie, à savoir les formations de tapia (Uapaca bojeri Baill.), principalement à travers les aspects sylvicoles et botaniques, les causes et indicateurs de sa dégradation, etc. La troisième section renseigne sur la valorisation de la filière soie et couvre une diversité d'approches, allant de l'inventaire des ressources sauvages comestibles et leurs caractéristiques chimiques, passant par le rôle de la soie dans l'économie rurale, allant jusqu'aux connaissances et savoir-faire des communautés locales. Le contexte socio-institutionnel ainsi que les interactions entre les acteurs concernés par la filière complètent ce volet. L'ouvrage est composé de 21 contributions scientifiques, rédigées par 33 auteurs ; plusieurs ont déjà fait l'objet d'une publication ailleurs. Ce livre s'adresse à tous ceux passionnés par la biodiversité et la société malgache, et par la valorisation potentielle des ressources naturelles et socioculturelles uniques de la Grande Ile dans la perspective du développement durable.

This book (Malagasy silkworms. Ecological and sociological issues) reflects the achievements and scientific activities of the university cooperation project for the 'Management and sustainable enhancement of the endemic silkworm Borocera cajani in a forested area of the Antananarivo region" 'financed by the CIUF-CUD (University Development Cooperation in Belgium). The first section of the work deals with the biological and ecological aspects of silkworms in Madagascar-with emphasis on landibe (Borocera cajanus Vinson, 1863). The second section studies the ecological and botanical dimensions of the habitat of the species, namely, tapia formations (Uapaca bojeri Baill.), by focussing on the silvicultural and botanical aspects, the causes and indicators of its decline, etc. The third section provides information about the valorization of the silk industry and covers a variety of approaches including the compilation of an inventory of edible wild plant resources and their chemical characteristics. This section also looks at the role played by silk in the rural economy, and the knowledge and skills of local communities. The third section ends by taking a look at the socio-institutional context as well as interactions between the players involved in the industry. This work comprises 21 scientific contributions written by 33 authors ; some of them are in english and all the abstracts are written in french and in english. Several chapters have already been published elsewhere. This book is aimed at all those who are passionately interested in Malagasy society and biodiversity, and the potential value of this large island in the context of sustainable development.