Après quarante années consacrées à l’étude des premiers peuplements de Normandie (Haute-Normandie, Basse-Normandie et îles anglo-normandes) et une vingtaine d’années de fonctionnement du projet collectif de recherche « Les Premiers Hommes en Normandie », nous devions procéder à la rédaction d’un bilan relatif aux occupations pléistocènes de « cette province ». Cet état de la recherche nécessite la rédaction, puis l’édition de plusieurs volumes visant à publier les résultats des études effectuées. Ce premier volume, consacré au cadre historique, environnemental et chronologique des occupations paléolithiques de Normandie (comprenant les ex-« Haute-Normandie » et « Basse-Normandie ») et des îles anglo-normandes, brosse les décors dans lesquels ont évolué les chasseurs — cueilleurs — collecteurs du Paléolithique et dans une moindre mesure du Mésolithique.

-

Des milieux et des hommes Dominique Cliquet & Jean-Pierre Coutard

-

Actes du colloque international de Cracovie (1989) par Janusz K. KOZLOWSKI (éd) Résumé indisponible.

-

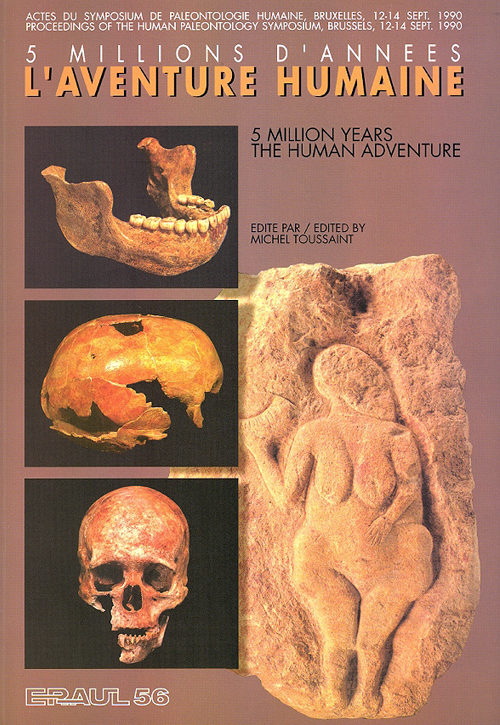

Actes du symposium de Paléontologie humaine de Bruxelles (12-14 septembre 1990) par Michel TOUSSAINT (éd) Résumé indisponible.

-

par Ivan JADIN Résumé indisponible.

-

From Late Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic to Epi-Paleolithic in Crimea. [The Paleolithic of Crimea, IV] par Yuri E. DEMIDENKO, Marcel OTTE & Pierre NOIRET (dirs) Table of content Préface | Foreword | Marcel Otte The history of investigations at Siuren I and different interpretations of the site’s archaeological context | Yuri E. Demidenko Siuren I: excavation strategies and methodologies | Alexandre I. Yevtushenko† Siuren I: Stratigraphic and Archaeological Sequences for the 1990s Excavations | Alexandre I. Yevtushenko† Radiocarbon Dates for the Siuren I sequence | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Zooarchaeological analysis of the faunal assemblages from Siuren I, Crimea (Ukraine) | Jessica Massé & Marylène Patou-Mathis Small Mammals from Paleolithic Site Siuren I | Anastasia K. Markova Snail Fauna Data from Siuren I | Constantine Mikhailesku The Worked Bone Artifacts from the Siuren I Rock-Shelter (Crimea): the 1990s Excavation | Natalia B. Akhmetgaleeva The Classification and Attribute Analysis System Applied to the Siuren I Lithic Assemblages | Yuri E. Demidenko Unit H: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit G: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit F: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko & Victor P. Chabai Unit E-A: Lithic Artifacts | Yuri E. Demidenko Inter-Unit and Inter-Level Comparisons of Assemblages from the 1990s Units H, G and F | Yuri E. Demidenko Comparisons between the Siuren I Assemblages from the 1920s Lower and Middle Layers and the 1990s Units G and F | Yuri E. Demidenko Interpretation of the Middle Paleolithic Component in the Early Aurignacian Units H and G and the 1920s Lower Layer | Yuri E. Demidenko The Problem of Industrial Attribution of Artifacts from the Upper Cultural Bearing Deposits at Siuren I: 1920s Excavations Upper Layer and 1990s Excavations Units E-A | Yuri E. Demidenko The Siuren-I Aurignacian of Krems-Dufour Type Industries in the Context of the European Aurignacian | Yuri E. Demidenko & Pierre Noiret Small Laminar Blanks at Siuren I Rockshelter: Technological & Comparative Approach | Nicolas Zwyns The Siuren I Archaeological Industrial Sequence seen Through the Site’s Human Occupation Events | Yuri E. Demidenko Looking East | Marcel Otte Concluding Considerations | Yuri E. Demidenko Perspectives | Marcel Otte & Pierre Noiret References

-

par Marcel OTTE & Foni LE BRUN-RICALENS (Coord.)

Table of content

Publication des actes du Colloque de la Commission 8 de l’UISPP, Liège, 29-31 mai 2012 Avec le Paléolithique supérieur d’Eurasie, les contacts territoriaux présentent une extrême extension, attestée par les matériaux et les entités culturelles. Quelles furent les traces de ces réseaux d’extension à longue distance et comment les interpréter ? Pourquoi furent-elles si abondantes et si nettes par rapport aux périodes précédentes et ultérieures ? Quels sont les modèles, actuels ou anciens, qui les justifieraient ? Quels furent les liens triangulaires qui expliquent l’extension de tels réseaux fondés sur un nouvel équilibre entre les paysages, les mythes et la démographie ?

With the Upper Palaeolithic of Eurasia, territorial contacts present an extreme expansion, attested by archaeological materials and cultural entities. What is the evidence for these long-distance expansion networks and how can it be interpreted? Why such evidence is so abundant and clear compared to preceding and subsequent periods? What are the current and former models that explain this expansion? What were the triangular links that explain the expansion of such networks based on a new equilibrium between landscapes, myths and demography?

Contributions réparties en six thèmes : Thème I : Asie Thème II : Europe orientale Thème III : Europe centrale Thème IV : Europe occidentale Thème V : Arts Thème VI : Débats généraux -

Essai palethnographique par Dominique CLIQUET Résumé indisponible.

-

par Rebecca MILLER Résumé indisponible.

-

par Jean-Pierre DUHARD & Brigitte et Gilles DELLUC Table des matières Préface, Yves Coppens Préambule Chapitre I – Description de la vulve A – Terminologie 1 – Terminologie des préhistoriens 2 – Terminologie des anatomistes B – La représentation paléolithique de la vulve 1 – Morphologie des vulves incorporées 2 – Influence de la culture et du support 3 – Le point de vue fessier de la vulve Chapitre II – Les représentations génitales féminines paléolithiques A – Le diagnostic de vulve féminine 1 – Reconnaître une vulve féminine dans la représentation 2 – Éliminer les représentations qui ne sont pas des vulves féminines B – Les représentations paléolithiques de la vulve Chapitre III – Corpus des représentations de vulves au Paléolithique Chapitre IV – Naturalisme des images génitales paléolithiques A – Les Paléolithiques et l’anatomie 1 – L’anatomie humaine externe 2 – L’anatomie humaine interne B – Le réalisme des vulves paléolithiques 1 – Réalisme et graphisme 2 – Le schématisme anatomique 3 – Le réalisme anatomique 4 – Raisons au défaut de réalisme « photographique » 5 – Le réalisme physiologique C – Réalisme et symbolisme 1 – L’évocation de la fécondité 2 – Sociologie de la sexualité 3 – L’évocation de la sexualité des Paléolithiques 4 – Les manifestations de la sexualité dans l’art des Paléolithiques 5 – La vulve et le sang Chapitre V – La vulve dans l’art paléolithique : comment, qui et pourquoi ? A – Une image vulvaire multiforme 1 – Montrée et cachée 2 – Miniature et démesurée 3 – Arrondie et angulaire 4 – Sur parois ou blocs et mobilière 5 – Associées entre elles 6 – Pariétale complétée par un corps humain 7 – Associée à un humain féminin 8 – Associée à un humain masculin 9 – Associée à un phallus 10 – Associée à un humain de sexe indéterminé 11 – Associée à un animal 12 – Uniques et isolées B – Qui sont les auteurs des œuvres ? 1 – L’âge des artistes 2 – Le sexe des artistes et la division sexuelle du travail 3 – Le révisionnisme féministe 4 – Des œuvres faites pour les hommes ? 5 – Que penser du rôle respectif de l’homme et de la femme dans les sociétés préhistoriques ? C – Pourquoi représenter des vulves ? 1 – La vulve, organe sexuel 2 – L’instinct de plaisir et l’hétérosexualité 3 – Une production artistique sexualisée dans les cavernes et abris 4 – Une production artistique sexualisée dans les gisements mobiliers 5 – Les « ex-votos » 6 – Les analogies entre pariétal et mobilier 7 – La vulve, première écriture 8 – La vulve, une des premières figurations des Paléolithiques 9 – La vulve, une forme d’écriture 10 – L’art et le langage 11 – L’orage hormonal de l’adolescence Conclusion Bibliographie

-

par Rose-Marie ARBOGAST Résumé indisponible.

-

par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Résurrection d’un site classique en Wallonie par Marcel OTTE & Lawrence G. STRAUS (dir.) Résumé indisponible.

-

par Marcel OTTE & Lawrence G. STRAUS (dir.) Résumé indisponible.

-

par Jean-Marie LE TENSORER, Reto JAGHER & Marcel OTTE (eds.) Table of content The Core-and-Flake Industry of Bizat Ruhama, Israel: Assessing Early Pleistocene Cultural Affinities | Yossi Zaidner New Acheulian Locality North of Gesher Benot Ya´aqov – Contribution to the Study of the Levantine Acheulian | Gonen Sharon The Lower Palaeolithic in Syria | Sultan Muhesen & Reto Jagher Innovative human behavior between Acheulian and Mousterian: A view from Qesem Cave, Israel | Ran Barkai & Avi Gopher The Mugharan Tradition Reconsidered | Avraham Ronen, Izak Gisis & Ivan Tchernov Recent progress in Lower and Middle Palaeolithic research at Dederiyeh cave, northwest Syria | Yoshihiro Nishiaki, Yosef Kanjo, Sultan Muhesen & Takeru Akazawa Le Yabroudien en Syrie : état de la question et enjeux de la recherche | Amjad Al Qadi The contribution of Hayonim cave assemblages to the understanding of the so-called Early Levantine Mousterian | Liliane Meignen Capturing a Moment: Identifying Short-lived Activity Locations in Amud Cave, Israel | Erella Hovers, Ariel Malinsky-Buller, Mae Goder-Goldberger & Ravid Ektshtain Late Levantine Mousterian Spatial Patterns at Landscape and Intrasite Scales in Southern Jordan | Donald O. Henry Levallois points production from eastern Yemen and some comparisons with assemblages from East-Africa, Europe and the Levant | Rémy Crassard & Céline Thiébaut Development of a geospatial database with WebGIS functions for the Paleolithic of the Iranian Plateau | Saman Heydari, Elham Ghasidian, Michael Märker & Nicholas J. Conard The Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic of the northeastern and eastern edges of the Great Mediterranean (south of Eastern Europe and Levant): any archaeological similarities ? | Yuri E. Demidenko The Archaeology of an Illusion: The Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant | John J. Shea La transition du Moustérien à L’Aurignacien au Zagros | Marcel Otte & Janusz Kozlowski El Kowm, a key area for the Palaeolithic of the Levant in Central Syria | Reto Jagher & Jean-Marie Le Tensorer Nadaouiyeh Aïn Askar – Acheulean variability in the Central Syrian Desert | Reto Jagher The faunal remains from Nadaouiyeh Aïn Askar (Syria). Preliminary indications of animal acquisition in an Acheulean site | Nicole Reynaud Savioz Hummal: a very long Paleolithic sequence in the steppe of central Syria – considerations on Lower Paleolithic and the beginning of Middle Paleolithic | Jean-Marie Le Tensorer, Vera von Falkenstein, Hélène Le Tensorer & Sultan Muhesen Chronometric age estimates for the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Daniel Richter, Thomas C. Hauck, Dorota Wojtczak, Jean-Marie Le Tensorer & Sultan Muhesen A Yabroudian Equid skull and upper cheek teeth from the site of Hummal (El Kowm, Syria) | Hani El Suede The Lower Palaeolithic assemblage of Hummal | Fabio Wegmüller A three-dimensional model of the Palaeolithic site of Hummal (Central Syria) | Daniel Schuhmann Hummal (Central Syria) and its Eponymous Industry | Dorota Wojtczak The Mousterian sequence of Hummal and its tentative placement in the Levantine Middle Palaeolithic | Thomas C. Hauck

-

Paléoenvironnement, techno-économie, approche fonctionnelles et spatiale du gisement d’Havrincourt par Emilie GOVAL et David HÉRISSON (eds) Table des matières

Remerciements Avant-propos – D. CliquetAvant-propos – P. Depaepe Préface – M. Otte Chapitre 1. Présentation et méthodes d’étude – E. Goval, D. Hérisson, P. Antoine, S. Coutard, O. Moine, F. Lagroix, E. Claud, C. Font Chapitre 2. Stratigraphie, paléoenvironnements et chronostratigraphie – P. Antoine, G. Jamet, S. Coutard, O. Moine, G. Guerin, F. Lagroix, E. Schmidt, V. Robert, N. Debenham, S. Maszner, J.-J. Bahain, Q. Shao, C. Galguères, A.-M. Vibet, A. Philippe Chapitre 3. Taphonomie, biochronologie, paléoécololgie et présentation du cortège faunique – E. Gova, D. Hérison, P. Auguste, E. Claud Chapitre 4. Les occupations du Paléolithique moyen –E. Goval, D. Hérisson, E. Claud, P. Auguste, J.-L. Locht, L. Vallin, C. Font Chapitre 5. L’occupation du Paléolithique supérieur ancien –Cl. Paris, D. Hérisson, P. Auguste, E. Claud, C. Font, E. Goval Chapitre 6. Comportements des hommes et modes de vie au Pléistocène supérieur à Havrincourt – E. Goval, P. Auguste, D. Hérisson Bibliographie Résumé

-

par Anta MONTET-WHITE (éd) Résumé indisponible.

-

par Talia SHAY & Jean CLOTTES (éds) Résumé indisponible.

-

Préhistoire de la musique, Actes du colloque international de Musicologie (Liège, 11-13 décembre 1993) par Marcel OTTE (éd) Résumé indisponible.

-

Une civilisation paléolithique en Hongrie par Veronika GABORI-CSÁNK Résumé indisponible.

-

Actes du symposium de Neuwied (2-7 mai 1993) par Herbert ULLRICH (éd) Résumé indisponible.

-

Vol.2: L’archéologie par Marcel OTTE, Marylène PATOU-MATHIS & Dominique BONJEAN (dir.) Résumé indisponible.

-

Bivouacs, enterrements et cachettes sur la Haute Meuse belge: du Mésolithique au Bas Empire Romain par Jean-Marc LÉOTARD, Lawrence G. STRAUS & Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

par Zolst MESTER & Arpad RINGER (dir.) Résumé indisponible.

-

Essays in Historical Ethnomusicology and the Archaeology of Sound par Ann BUCKLEY (éd.) Résumé indisponible.

-

Des chasseurs et leur territoire par Henry BAILLS (dir.) avec la collaboration d’Anne-Marie MOIGNE et Sophie GREGOIRE Résumé indisponible.

-

Analyse du fonctionnement d’une aire de boucherie soutirée par un réseau karstique par Dominique CLIQUET (dir.) Table des matières Avant-propos | Marcel Otte et François Fichet de Clairfontaine Préface | Yves Coppens Introduction Chapitre 1 : Présentation et découverte du site – Presentation and discovery of the site (Dominique Cliquet, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Situation et contexte géographique Découverte du site et déroulement de l’intervention Problématique et méthodologie Nature des vestiges Chapitre 2 : Géologie du site – Geology of the site (Olivier Dugué) Cadre géodynamique de l’Europe du nord-ouest au Jurassique moyen Le bassin sédimentaire jurassique normand Historique des études sur les terrains bathoniens du Bessin et de la Campagne de Caen La mise en place de la plate-forme carbonatée armoricaine bathonienne La carrière de Ranville Pour conclure … Chapitre 3 : Contexte géomorphologique du karst – Geomorphological context of the karst (Sylvie Coutard) Rappel du contexte géologique Les dépôts à galets à 43 m NGF Terrasses et karsts dans la vallée de l’Orne Description de la couverture quaternaire Évolution quaternaire du secteur de Ranville et lien avec le remplissage du karst Pour synthétiser… Chapitre 4 : Datation du remplissage du karst effectuée sur dents de mammifères fossiles par la méthode RPE / U-Th combinées – Dating of the karst fill using U-Th/ESR combined methods on fossil mammal teeth (Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères et Jean-Michel Dolo) La datation par combinaison des méthodes RPE et U-Th Application aux échantillons de Ranville Conclusion Chapitre 5 : Etude du karst – The karst study (Joël Rodet) Introduction Qu’est-ce que le karst, ses apports à l’archéologie Les phénomènes karstiques de Ranville Conclusion Chapitre 6 : Remplissage du karst – The karst fill (Dominique Cliquet) Etude taphonomique des artefacts lithiques et des vestiges de faune Qu’en est-il du phasage des évènements ? En guise de conclusion Chapitre 7 : La faune – Fauna (Patrick Auguste) Bref historique de l’état des connaissances sur les faunes mammaliennes pléistocènes en Normandie La faune de Ranville : identification et description des taxons Interprétations paléoécologiques et biochronologiques Analyse taphonomique de l’accumulation osseuse de Ranville L’Homme et l’animal à Ranville : acquisition et traitement des ressources animales Ranville : un gisement particulier ou bien un cas récurrent durant le Paléolithique ? Conclusions sur la faune de Ranville Chapitre 8 : Les industries lithiques – The lithic industries (Dominique Cliquet) Les matières premières Méthode d’étude La série « émoussée » ou ensemble A La série « fraîche » ou ensemble B Caractéristiques et signification typo-technologique de l’ensemble B Comparaison entre les ensembles A et B et les deux artefacts collectés en place dans la nappe alluviale L’ensemble B du site de Ranville dans le complexe technologique du Pléistocène moyen récent du Nord de la France Apports de l’étude du mobilier lithique à la détermination de la fonction du site Chapitre 9 : Contribution à l’approche des modes de vie au Pléistocène moyen récent en Europe septentrionale – A contribution to understanding behaviors during the late Middle Pleistocene in Northern Europe (Dominique Cliquet et Patrick Auguste) Constitution et évolution du site L’environnement du site : le milieu Nature et fonction du site Durée d’occupation et saisonnalité Pour une approche du fonctionnement d’un site au sein d’un territoire Qui est l’artisan du site de Ranville ? Planches hors texte Conclusion (Dominique Cliquet, Patrick Auguste, Joël Rodet, Sylvie Coutard, Jean-Jacques Bahain, Giulia Gruppioni, Christophe Falguères,Jean-Michel Dolo, Olivier Dugué, Gilles Hervieu, Pierre-Amaury Hervieu et Jean Barge) Bibliographie Résumés – Abstract Index Liste des auteurs

-

La longue tradition graphique par Philippe HAMEAU Table des matières I. Présentation II. Les lieux Relief et géologie du massif d’Agnis Les surfaces karstiques de l’Agnis Évolution géologique au Quaternaire La végétation actuelle du massif Le complexe dit des Maigres III. Les occupations du site Stratigraphie Les unités sédimentaires Commentaires L’occupation préhistorique L’environnement végétal Répartition du mobilier archéologique L’industrie lithique taillée L’industrie lithique polie et les galets La céramique Les restes anthropologiques La faune L’industrie osseuse Les nodules de matière colorante Datation La période historique La céramique Les monnaies Le mobilier métallique Des pierres à fusil Datations IV. Les expressions graphiques État de la paroi Les peintures Inventaire Styles et technique Datation Les gravures Styles, technique et datation V. L’abri peint Les espaces Le cadre physique L’éloignement des habitats Le choix du site L’aménagement des lieux L’iconographie Les principes de l’expression schématique Les figures peintes du site Les données du mobilier L’état du mobilier Le débitage des matières siliceuses Le statut des armatures La part du feu Le cas de la faune Les ossements humains La fréquentation du site au Néolithique La compatibilité des fonctions Passage et transformation VI. L’abri gravé Figures et thèmes L’Homme à la palmette L’organisation du panneau La longue tradition graphique Épilogue graphique VII. Regards croisés Planches hors texte Encart 1 Encart 2 Bibliographie

-

par Adrian DOBOS, Andrei SOFICARU & Erik TRINKAUS Table of Content Chapter 1 | Introduction Chapter 2 | The Peştera Muierii: geological context and chronology Chapter 3 | A history of investigations at the Peştera Muierii Chapter 4 | The vertabrate paleontological remains Chapter 5 | The Paleolithic assemblages Chapter 6 | The Holocene archeological remains Chapter 7 | The Pleistocene human remains Chapter 8 | The Holocene human skeleton from the Galeria Principală Chapter 9 | Paleonthropological implications of the Peştera Muierii Chapter 10 | References

-

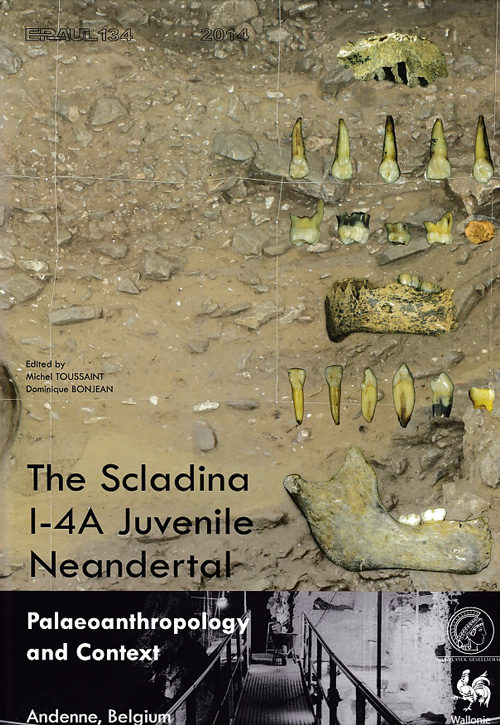

Palaeoanthropology and Context par TOUSSAINT Michel & BONJEAN Auteurs Michel Toussaint, Dominique Bonjean, Gregory Abrams, Sanda Balescu, Stefano Benazzi, Herve Bocherens, Mona Court-Picon, Freddy Damblon, Elise Delaunois, Dorien De Vries, Kevin Di Modica, Sireen El Zaatari, Christophe Falgueres, Paul Haesaerts, Catherine Hanni, Katerina Harvati, Jean-Jacques Hublin, Kristin L. Krueger, Kornelius Kupczik, Adeline Le Cabec, Rhylan McMillan, Anthony J. Olejniczak, Ludovic Orlando, Marcel Otte, Stephane Pirson, Donald J. Reid, Cheryl A. Roy, Matthew M. Skinner, Tanya M. Smith, Paul T. Tafforeau, Christine Verna, Yuji Yokoyama

-

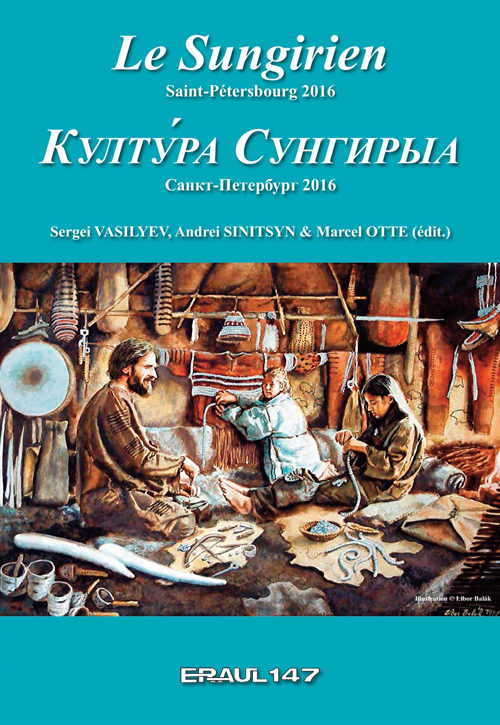

par S. VASYLYEV, A. SINITSYN, M. OTTE (edit.)

Actes du colloque international de la 8e commission de l'UISPP, qui s'est tenu à Saint Petersbourg en 2016. Le Sungirien est décrit en tant que tradition culturelle du début du Paléolithique supérieur en Europe orientale, à travers son historiographie, sa chronologie, ses productions lithiques et en matières dures animales, ses traces d'habitat, ses ornements...

-

Environnement, habitat et systèmes d’échange, Actes du colloque de Mayence (1991) par Anta MONTET-WHITE (dir.) Résumé indisponible.

-

par Marcel OTTE & Antonio CARLOS DA SILVA (dir.) Résumé indisponible.

-

par Victor P. CHABAI, Katherine MONIGAL & Anthony E. MARKS (eds) Résumé indisponible.

-

par Ignacio DE LA TORRE & Rafael MORA Abstract

This book envisages an analysis of the lithic collections from several sites Mary Leakey excavated between 1960 and 1963 in Bed I and II at Olduvai (Tanzania), currently stored at the National Museum of Nairobi (Kenya) and previously published in a classic monograph (Leakey 1971). Nonetheless, we have conceived this study from a standpoint that relates more to aspects concerning technical production than to the typological issues that governed Leakey’s approximation. Furthermore, the Olduvai collections will be contemplated from a contextual prism, bearing in mind a constant concern in reconstructing the processes that formed the archaeological record, aiming to understand the differences or similarities that appear between the different assemblages. This monograph focuses on the analysis of lithic materials. We assume blood cannot be squeezed from stones, paraphrasing the title of one of the articles by Isaac (1977b). Yet, we can reconstruct part of the puzzle concerning human evolution by understanding the technological guidelines and technical patterns in use during the transformation processes, which are, in short, telling of the hominids´ behaviour. A meticulous analysis of the lithic objects can provide valuable information to comprehend their technical abilities, cognitive skills and economic concerns. Therefore, each lithic object will be studied analytically, attempting to integrate them in the corresponding stage of the chaîne opératoire. It is essential to keep a distance from the last works that examined the Olduvai sequence (Ludwig 1999; Kimura 1997, 1999, 2002). Therein, artefact categories stand their own ground (in a classically typological conception), and are compared in isolation throughout a chronological sequence. In contrast, we consider that it is essential to analyse each lithic element in connection with others, and each site as a whole, since each assemblage is subjected to specific, exceptional circumstances. Only upon understanding each collection after comparing the different categories it comprises, it is possible to elaborate conclusions that can subsequently be extrapolated and compared to the facts documented in other sites. This work contains constant references to the terms Oldowan and Acheulean. The Oldowan was defined precisely in Olduvai, therefore this location is the perfect setting for the justification of the term. In fact, the term Oldowan has well-defined chronological and cultural connotations, whilst Mode 1 defined by Grahame Clark (1969) has, over recent years, been used without enough precision. The same occurs with the Acheulean, which will predominate herein over the term Mode 2, and which also presents specific technological, chronological and cultural features. One of the key goals this work establishes is precisely to define the attributes that characterise the Oldowan and the Acheulean, and to attempt to understand the technological and cultural connotations this differentiation entails. Therefore it is essential that this dichotomy exists explicitly in our discourse. In the first chapter we will expound some general notions on the historiography of the Olduvai expeditions, the stratigraphy, the radiometric and paleo-ecological framework, the archaeological sequence Leakey defined, and the methodology employed in our re-examination. By doing so, we aim to create a suitable contextual framework in which to develop the technological study. As regards all other matters, the index of this work respects a diachronic structure, starting with the oldest sites in Bed I and moving through the archaeological sequence to the top of Bed II, the chronological limit for our research. After presenting a systematic description of each site in its corresponding chapter, general conclusions that summarise and present a global interpretation of the Olduvai sequence appear at the end of the monograph. Our goal is to combine a systematic study of the lithic reduction methods and chaînes opératoires, with a vaster vision that integrates these technical systems in the general framework of the land-use by hominids. We assume that the manufacturing of any stone tool is the result of a series of technical, economic, social and symbolic options that can be encompassed under the term strategies (Perlès 1992:225). From this general perspective, in this work we will attempt to understand the technological strategies used by the humans that lived in Olduvai during the Lower Pleistocene. (The authors).

-

Essai sur une paléoanthropologie solutréenne par Marc TIFFAGOM

Délaissée durant plusieurs décennies par les préhistoriens, la civilisation solutréenne a recouvré son intérêt vers la fin des années 80 grâce à l’essor des approches technologiques, donnant lieu à la publication de quelques travaux précurseurs dans ce domaine en France et au Portugal. L’étude qui est proposée dans ce livre s’inscrit dans la lignée de ces travaux. Elle a d’ailleurs pour cadre l’Espagne, et plus précisément le territoire compris entre Valencia et Cadix, qui correspond à la zone d’extension du “Solutréen de faciès ibérique”. Une entité typologique qui constitue un champ de recherche idéal pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la construction des identités culturelles solutréennes. D’une part, parce qu’elle est largement éprouvée sur un plan géographique et chrono-stratigraphique, interprétée comme un processus de “régionalisation” et de “désolutréanisation” des industries: le premier afin d’expliquer l’absence de la pointe à ailerons et à pédoncule en Catalogne et en Cantabrie; le second, l’amenuisement progressif, durant près de trois mille ans tout de même (19500-16500 BP), des caractères solutréens. D’autre part, parce que ses célèbres “pointes de flèche” de facture néolithique et ses pointes à cran méditerranéennes évoquent de possibles contacts avec le nord-ouest de l’Afrique et le sud-est de la France, respectivement, d’après les très fortes affinités typologiques que ces deux armatures entretiennent avec les pointes marocaines/pseudo-sahariennes de l’Atérien récent et les pointes à cran du Salpêtrien ancien. Des contacts paléolithiques entre l’Europe et l’Afrique, via le détroit de Gibraltar, ont-ils été établis ? Une “province méditerranéenne”, au sens géographique et/ou culturel du terme, constituée de petits “no man’s land” et qui reliait en permanence le sud de l’Espagne au sud de la France a-t-elle existée ?

Les questions ici s’enchaînent, cruciales pour saisir le sens de l’évolution de ces sociétés paléolithiques. Or seule une définition paléohistorique et paléoanthropologique de ce concept unificateur permettra d’y répondre: qu’en est-il exactement de l’unité culturelle de ce faciès, dans le temps et dans l’espace ? Et ses origines, quelles sont-elles: européennes et africaines ? Menée dans le cadre d’une recherche doctorale, une enquête technologique sur les industries lithiques du site fondateur de cette entité, la Cova del Parpalló, dans la région de Valencia, est venue apporter des premiers éléments de réponse à ces questions. En révélant la présence d’un mode de débitage identique à celui de l’Atérien, le débitage Levallois en l’occurrence, associé de surcroît à la fabrication des pointes à ailerons et à pédoncule, et, surtout, car c’est là son apport principal, de structures a priori hybrides dont les Solutréens seuls peuvent être les auteurs, cette enquête a permis de renforcer respectivement l’idée d’une origine africaine de ce faciès et son unité culturelle dans le temps. Bien plus, le modèle proposé, une évolution interne du Solutréen supérieur de faciès ibérique en trois phases théoriques, trouverait son explication dans l’existence d’une “chaîne de sociétés” (la “province méditerranéenne”) reliant le nord de l’Italie au sud de l’Espagne, rendue possible par la régression marine du Dernier Maximum Glaciaire et qui assurait la diffusion somme toute rapide à cette époque des nouvelles idées techniques: une sorte d’emprunt “à distance”.

-

Contribution à l’étude du Rubané du Nord-Ouest européen

par Anne HAUZEUR

L’occupation rubanée au Grand-Duché de Luxembourg se situe dans le bassin de la moyenne vallée de la Moselle et fait partie de la province stylistique du Rubané du Nord-Ouest. Les sites sont surtout installés sur la basse terrasse mosellane et sur le plateau du Gutland. Quatre d’entre eux ont été fouillés et ont révélé des occupations étalées sur l’ensemble du Rubané récent (IIa-IId), principalement au IIc-IId. Division interne bipartite et présence d’une tranchée de fondation caractérisent les maisons, essentiellement de plan rectangulaire. L’organisation interne des tierces apparaît souvent déstructurée. L’outillage lithique est en majorité importé de la région mosane et atteste de nombreux cycles de remploi. Il est dominé par les pièces esquillées et les armatures. Celles-ci sont souvent asymétriques ou latéralisée à gauche. Le style décoratif de la céramique s’apparente à celui du Rhin moyen, avec un développement de la technique pivotante au peigne à dent multiple et l’utilisation de la bande « vide » en angle associée à un motif annexe. Il témoigne aussi d’affinités avec le style de Leihgestern, la vallée du Neckar et très peu avec le nord du Rubané du Nord-Ouest et le Rubané du Sud-Ouest. De rares motifs décoratifs s’inspirant d’une thématique utilisée dans la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain ou dans le Hinkelstein, ainsi que quelques vases de la Céramique du Limbourg et de la céramique d’accompagnement, illustrent les relations avec les autres groupes et les cultures contemporaines.

The Linear Pottery Culture peopled the Great-Duchy of Luxembourg. It is situated in the Middle Mosel valley and forms a part of the North-West Linear Pottery Culture. The great majority of the settlements occurs on the lower terraces of the Mosel river and on the plateau of the Gutland. Four sites have been excavated and revealed assemblages belonging to the Late LPC (IIa-IId), mainly to IIc-IId. The internal bipartite division and the presence of a foundation trench feature the house plans, which are mostly rectangular. The inside organisation of the postholes’rows often appears deconstructed. The greater part of the imported lithic assemblages to the Mosel settlements evidence numerous cycles of reuse. Splinters and arrowheads points dominate. The latter are often either asymmetrical or retouched on their left lateral edge. The pottery decoration pertains to the Middle Rhine stylistic province. It is characterised by the increasing of the pivoting multiple teeth comb technique and the use of angular « empty » band in association with a secondary motif. It gives also evidence of affinities with the Leihgestern group, the Neckar valley, and very few parallels with the North of the North-West LPC and the South-West LPC. Some rare decoration motifs are inspired by characteristic patterns from the Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain culture or Hinkelstein. Yet, there are few pots that belong to the Limbourg Pottery and the « Begleitkeramik » illustrating relations with other contemporaneous groups and cultures.

-

par Michel TOUSSAINT, Kévin DI MODICA & Stéphane PIRSON (dirs) Table des matières Avant-propos | Michel Toussaint Première partie : Marguerite Ulrix-Closset, biographie et hommages Marguerite Ulrix-Closset, vie et oeuvre d’une préhistorienne liégeoise | Michel Toussaint et Kévin Di Modica Marguerite, la mèche au vent | Marcel Otte Lettre de reconnaissance d’un fouilleur à Madame Marguerite Ulrix-Closset | Onhan Tunca Mooie en dankbare herinneringen aan Marguerite Ulrix-Closset | Pierre M. Vermeersch Mine de rien ! Un exemple de filiation académique en archéologie | André Gob Marguerite Ulrix-Closset et les « Chercheurs de laWallonie », un demi-siècle de symbiose | Jules Haeck et Michel Toussaint Marguerite au « Musee de la Prehistoire en Wallonie » | Fernand Collin Marguerite Ulrix-Closset et le Rubané en Belgique | Anne Hauzeur L’enseignement de la Technique des fouilles a l’Université de Liège | Pierre Noiret Deux représentations de la grotte de Spy par le peintre Paul Delvaux | Gaetane Warzée Aspects lithiques des Moustériens en Belgique. Hommage à Madame Marguerite Ulrix- Closset | Marcel Otte Deuxième partie : Le Paléolithique moyen en Belgique, quatre décennies après la thèse de Marguerite Ulrix-Closset La documentation du Paléolithique moyen en Belgique aujourd’hui, état de la question | Kévin Di Modica Position chronostratigraphique des productions lithiques du Paléolithique ancien en Belgique : un état de la question | Stéphane Pirson et Kévin Di Modica Les Néandertaliens du Bassin mosan belge : bilan 2006-2011 | Michel Toussaint, Patrick Semal et Stéphane Pirson The Early Middle Palaeolithic of Belgium | Ann Van Baelen et Caroline Ryssaert Variabilité des systèmes d’acquisition et de production lithique en réponse à une mosaïque d’environnements contrastes dans le Paléolithique moyen de Belgique | Kévin Di Modica Regards sur le Paléolithique moyen de France septentrionale et de Belgique | Jean-Luc Locht et Pascal Depaepe Les productions bifaciales du Paléolithique moyen sur le territoire belge. Présentation d’industries entre deux mondes | Karen Ruebens et Kévin Di Modica Les pointes foliacées et les changements techniques autour de la transition du Paléolithique moyen au supérieur dans le Nord-Ouest de l’Europe | Damien Flas Tool Use and Hafting in theWestern European Middle Palaeolithic | Veerle Rots Troisième partie : Présentation des principaux sites paléolithiques fouillés depuis 1975 Le Paléolithique ancien de La Belle-Roche (Sprimont, province de Liège) | Jean-Marie Cordy Le Trou de l’Abîme à Couvin | Pierre Cattelain, Damien Flas, Rebecca Miller, Marcel Otte, Stéphane Pirson et Michel Toussaint La grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre ; prov. Namur) | Patrick Semal, Cécile Jungels, Kévin Di Modica, Damien Flas, Anne Hauzeur, Michel Toussaint, Stéphane Pirson, Gennady Khlopachev, Damien Pesesse, Elise Tartar, Isabelle Crèvecoeur, Hélène Rougier et Bruno Maureille La grotte Scladina : bilan 1971-2011 | Dominique Bonjean, Kévin Di Modica, Grégory Abrams, Stéphane Pirson et Marcel Otte Le Trou Al’Wesse : du Moustérien au Néolithique dans la vallee du Hoyoux | Rebecca Miller, Fernand Collin, Marcel Otte et John Stewart Les occupations moustériennes de la grotte Walou (Trooz) | Christelle Draily A Middle Palaeolithic site with small bifaces at Oosthoven−Heieinde (Northern Belgium) | Karen Ruebens et Philip Van Peer Le gisement paléolithique de la Sablière Gritten à Rocourt (province de Liège) | Paul Haesaerts, Kevin Di Modica et Stéphane Pirson Le gisement paléolithique de Remicourt−En Bia Flo I | Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Freddy Damblon, Paula Jardon Giner et Caroline Ryssaert Les sites du Mont Saint-Martin (Liège) | Pierre van der Sloot, Paul Haesaerts et Stéphane Pirson A diachronic perspective on the Palaeolithic occupations at Kesselt−Op de Schans | Ann Van Baelen, Jeanne-Marie Vroomans et Philip Van Peer The Middle Palaeolithic Open-air Sites at Veldwezelt−Hezerwater | Patrick M.M.A. Bringmans Le Paléolithique moyen en Belgique, essai de synthèse | Kévin Di Modica, Stéphane Pirson et Michel Toussaint

-

par Marie VOURC’H Table des matières

Introduction Présentation générale : Art rupestre, environnement et archéologie La recherche en art rupestre scandinave Contexte environnemental : géographie, géologie et conditions climatiques Contextes archéologiques Synthèse Description des sites et inventaire général Finnmark Troms et Nordland Trøndelag Norrland Étude des gravures et peintures : iconographie et diffusions Caractères généraux Les figures anthropomorphes Les figures de bateaux Les figures animales Éléments de la culture matérielle représentés dans les gravures Empreintes (gravées) de pas et de mains Les motifs non figuratifs : géométriques et non identifiables Les cupules Organisation spatiale et intégration du support Interprétations : iconographie, symboles, mythes et réalité Contribution de l’analyse technologique à l’étude des gravures rupestres du site de Hjemmeluft/Jiebmaluokta, Alta (Finnmark) Moyens d’analyse Paramètres connus ou supposés Expérimentation et résultats Comparaison des piquetages expérimentaux avec les piquetages de Hjemmeluft, Alta Conclusions Conclusion Lexique thématique trilingue Bibliographie

-

A comparative perspective in diverse paleoenvironments par Masayoshi YAMADA & Akira ONO

Table of content

Preface, Marcel Otte Forward, Masayoshi Yamada Introduction, Akira Ono Part I – General perspectives 1.1 – Rivers as orientation axes for migrations, exchange networks and transmission of cultural traditions in the Upper Palaeolithic of Central Europe, Harald Floss 1.2 – The Contribution of obsidian characterization studies to early prehistoric archaeology, Tristan Carter 1.3 – The mesolithic project Ullafelsen in Tyrol (Austria), Dieter Schäfer 1.4 – Carpathian obsidians: state of art, Katalin T. Biró 1.5 – Paleolithic of Ukraine: The main diachronic and spatial trends of lithic raw materials exploitation, Vadim Stepanchuk Part II – Regional perspectives 2.1 – The raw material variability in the mesolithic site of Ullafelsen (Sellrain, Tyrol, Austria), Stefano Bertola 2.2 – Petroarchaeological research in the Carpathian Basin: methods, results, challenges, Katalin T. Biró 2.3 – Obsidian outcrops in Ukrainian transcarpathians and their use during the Paleolithic time, Sergey Ryzov 2.4 – Small opportunities and big needs: Mira Early Upper Paleolithic case of raw materials exploitation (Dnieper basin, Ukraine), Vadim Stepanchuk 2.5 – Obsidian exploitation and circulation in Late Pleistocene Hokkaido in the northern part of the Japanese Archipelago, Hiroyuki Sato & Miyuki Yakushige 2.6 – Upper Palaeolithic obsidian use in Central Japan: the origin of obsidian source exploitation, Kazutaka Shimada 2.7 – Acquisition and consumption of obsidian in the Upper Palaeolithic on Kyushu, Japan, Kojiro Shiba

-

par BILLARD C., BOSQUET D., DREESEN R., GOEMAERE É., HAMON C., JADIN I., SALOMON H. & SAVARY X. (éds)

Table des matières

Volume 1 | Anthropologica et Præhistorica, 125/2014 | «Haematite», Chap. 1 & 2 Marcel Otte | L’hématite et les ocres. Préface des Actes Jean Plumier | Préface de la Table-Ronde

1 | Autour de l’hématite. Approvisionnement et transformation durant la Préhistoire récente – About Haematite. Procurement and transformation during Recent Prehistory. Introduction | Les éditeurs – The editors

2 | Projet collectif de recherche sur les hématites oolithiques des sites néolithiques belges et normands – Collective research project on the oolitic ironstones from the belgian and norman neolithic sites

2.1 | Éric Goemaere, Alfred Katsch, Iradj Eschghi & Roland Dreesen | Geological record and depositional setting of Palaeozoic oolitic ironstones in Western Europa 2.2. | Caroline Hamon, Cyrille Billard, Dominique Bosquet, Claude Constantin & Ivan Jadin | Usages et transformation de l’hématite dans le Néolithique ancien d’Europe du Nord-Ouest 2.3 | Cyrille Billard, Xavier Savary, Lionel Dupret & Caroline Hamon | Premières données sur l’exploitation de l’hématite en Basse-Normandie durant la Préhistoire récente : ses contextes archéologiques et géologiques, son insertion dans le cadre de la néolithisation de l’ouest du Bassin parisien 2.4 | Éric Goemaere, Hélène Salomon, Cyrille Billard, Guirec Querré, François Mathis, Mark Golitko, Carole Dubrulle-Brunaud, Xavier Savary & Roland Dreesen | Les hématites oolithiques du Néolithique ancien et du Mésolithique de Basse-Normandie (France) : caractérisation physico-chimique et recherche des provenances 2.5 | Dominique Bosquet, Claude Constantin, Éric Goemaere, Caroline Hamon, Ivan Jadin & Hélène Salomon | Provenance, exploitation et utilisation de l’hématite oolithique au Néolithique ancien en Belgique : contextes et problématiques 2.6 | Éric Goemaere, Hélène Salomon, Guirec Querré, François Mathis, Roland Dreesen, Caroline Hamon, Claude Constantin, Dominique Bosquet, Joost Wijnen & Ivan Jadin | Caractérisation physico-chimique et recherche des provenances des hématites oolithiques des sites du Néolithique ancien de Hesbaye (Province de Liège, Belgique) et des sites néolithiques des sources de la Dendre (Province du Hainaut, Belgique) 2.7 | Cyrille Billard, Xavier Savary, Dominique Bosquet, Ivan Jadin, Caroline, Hamon, Éric Goemaere, Roland Dreesen, Lionel Dupret & Guirec Querré | Différenciation des hématites oolithiques à partir d’observations macroscopiques non destructives : essais de comparaison des matériaux ordoviciens normands et dévoniens belges 2.8 | Roland Dreesen, Xavier Savary & Éric Goemaere | Definition, classification and microfacies characteristics of oolitic ironstones used in the manufacturing of red ochre. A comparative petrographical analysis of Palaeozoic samples from France, Belgium and Germany 2.9 | Hélène Salomon, Éric Goemaere, Cyrille Billard, Roland Dreesen, Dominique Bosquet, Caroline Hamon & Ivan Jadin | Analyse critique du protocole de caractérisation des hématites oolithiques mis en place dans le cadre du projet collectif de recherche sur L’origine des hématites oolithiques exploitées durant la Préhistoire récente entre l’Eifel (DE) et la Normandie (FR)

Volume 2 | Anthropologica et Præhistorica, 126/2015 | «Haematite», Chap. 3 - 4 - 5

3 | Matières ferrugineuses : méthodes de caractérisation et sources de matières premières - Ferruginous raw material: methods of characterization and sourcin

3.1 | Chiara Levato | Iron Oxides Prehistoric Mines. A European Overview 3.2 | Chiara Levato & Felice Larocca | The Prehistoric Iron Mine of Grotta della Monaca (Calabria, Italy) 3.3 | Julien Denayer | Iron ores of Southern Belgium: much more than hematite 3.4 | Bernard Mottequin & Jean-Marc Marion | Geological context of the Mesolithic Heid de Fer and Ourlaine sites at Becco (Liège province, Belgium) 3.5 | Jean-Marc Baele, Roland Dreesen & Michiel Dusar | Assessing apatite cathodoluminescence as a tool for sourcing oolitic ironstones 3.6 | Laure Dayet | Provenance des roches à base d’hématite exploitées à Diepkloof Rock Shelter, Afrique du Sud : synthèse et implications socio-économiques 3.7 | Giovanni Cavallo & Manoj K. Pandit | Mineralogy, Geochemistry and Microstructure of Post-Tertiary Kaolinitic Hematite from Rajasthan State, NW India 3.8 | Jean-Victor Pradeau, Didier Binder, Chrystèle Vérati, Jean-Marc Lardeaux, Stéphan Dubernet, Yannick Lefrais, Ludovic Bellot-Gurlet, Paolo Piccardo & Martine Regert | Stratégies d’acquisition des matières colorantes dans l’Arc liguro-provençal au cours des VIe et Ve millénaires cal. BCE 3.9 | Jean-Pol Fizaine, Dominique Harmand & Vincent Ollive | Le minerai de Fer fort des plateaux du Bajocien des régions frontalières du Pays-Haut (France), de la Gaume (Belgique) et du Gutland (Grand-Duché de Luxembourg)

4 | Utilisations de roches riches en oxydes de fer durant la Préhistoire – Uses of iron oxides rich rocks during Prehistory 4.1 | Émilie Chalmin, Géraldine Castets, Bruno David, Bruce Barker, Jean-Jacques Delannoy, Lara Lamb, Jean-Michel Geneste, Faycal Soufi, Sébastien Pairis, Stéphane Hoerlé, Élisa Boche & Margaret Katherine | Étude des pigments rouges du panneau du « Genyornis », Terre d’Arnhem, Australie : origines de l’hématite ? 4.2 | Joanna Trąbska, Martin Oliva, Adam Gaweł & Barbara Trybalska | Dolní Věstonice I female grave (DV3). Red colourants and other components of the burial fill up and grave floor 4.3 | Julia Kitzig & Britta Ramminge | Use and distribution of colourants in Western LBK sites 4.4 | Corinne Thevenet | Quelques hypothèses quant à l’usage des matières colorantes rouges dans les sépultures du Néolithique ancien du Bassin parisien 4.5 | Florent Jodry, Delphine Minni & Marieke van Es | L’acquisition et l’exploitation des roches riches en oxydes de fer en Alsace du Néolithique à La Tène

5 | Pourquoi une table-ronde autour de l’hématite dans la Préhistoire ? – Why a round table on hematite in Prehistory? Conclusions

-

nouveaux sites, nouvelles données, nouvelles lectures / Gravettian societies in North-western Europe: new sites, new data, new readings Actes du colloque international « Le Nord-Ouest européen au Gravettien : apports des travaux récents à la compréhension des sociétés et de leurs environnements » (Université de Liège, 12-13 avril 2018) Olivier Touzé, Nejma Goutas, Hélène Salomon, Pierre Noiret (dirs)

Cet ouvrage fait suite au colloque intitulé Le Nord-Ouest européen au Gravettien : apports des travaux récents à la compréhension des sociétés et de leurs environnements, organisé à l’Université de Liège en 2018. Ce colloque avait pour objectif de dresser le bilan des données accumulées au cours des vingt dernières années sur les communautés de chasseurs-collecteurs gravettiennes qui, au cœur du dernier Pléniglaciaire, ont occupé l’Europe nord-occidentale et ses marges méridionales (Bourgogne-Franche-Comté, nord de l’Aquitaine).

À cette fin, différents acteurs de la recherche se sont retrouvés pour informer et débattre des sites récemment découverts, des fouilles en cours et des analyses menées sur d’« anciennes » collections. Ces différents travaux renouvellent en profondeur notre perception des populations gravettiennes du Nord-Ouest européen, historiquement méconnues du fait d’une documentation qui est longtemps restée disparate et très inégale sur le plan qualitatif. Les vestiges laissés par ces populations sont ainsi replacés progressivement au sein des grands débats qui animent les recherches actuelles sur ce qu’il est d’usage d’appeler le « Gravettien ».

La première partie de l’ouvrage restitue la diversité des comportements techno-économiques et « symboliques » des groupes gravettiens nord-occidentaux telle que celle-ci peut être appréhendée à l’heure actuelle. Y sont abordées les questions d’acquisition, de circulation et d’exploitation des matières premières d’origine animale (fossiles et nonfossiles) et minérales, mais aussi certaines structures rarement documentées dans ce contexte d’étude (aires de combustion).

La deuxième partie dresse un état des lieux des fouilles en cours ou récemment achevées de plusieurs gisements au sein de l’aire géographique considérée. Ces gisements livrent quantité d’informations nouvelles et se trouvent naturellement en première ligne de la dynamique de recherche actuelle.

Enfin, la troisième partie présente différents points de vue sur le Gravettien. Civilisation paneuropéenne, culture mosaïque mêlant traits communs et spécificités régionales… ou simple étiquette réificatrice ? Le débat reste ouvert au sujet de la principale entité du Paléolithique supérieur européen. -

Actes du colloque international de Liège (23-26 avril 1985) par Franz VERHAEGHE & Marcel OTTE (éds) Résumé indisponible.

-

Vol. 3 : La villa gallo-romaine par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

par Béatrice SCHMIDER (dir.) Résumé Indisponible.

-

par Anthony E. MARKS & Victor P. CHABAI (éd.) Résumé indisponible.

-

Un habitat à la frontière septentrionale du monde gravettien par Lawrence G. STRAUS, Marcel OTTE & Paul HAESAERTS (dir.) Résumé indisponible.

-

Actes des colloques 8.2 et 8.3, XIVe Congrès de l’UISPP, Liège (2-8 septembre 2001) par Marylise LEJEUNE & Anne-Catherine WELTE (dir) Avant-propos

I. colloque 8.2 : L’art pariétal paléolithique dans son contexte naturel Architecture de l’art pariétal paléolithique | Denis Vialou Quelques réflexions sur le rôle de la paroi rocheuse dans l’art du Paléolithique supérieur | Marylise Lejeune Dialogue avec la paroi : cas des représentations paléolithiques de la grotte ornée Mayenne- Sciences ( Thorigné-en-Charente, Mayenne) | Romain Pigeaud La grotte ornée de Cussac Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne) | Norbert Aujoulat, Jean-Michel Geneste, Christian Archambeau, Marc Delluc, Henry Duday & Dominique Gambier Marsoulas : une grotte ornée dans son contexte culturel | Carole Fritz & Gilles Tosello Grotte Chauvet-Pont d’ Arc : approche structurelle et comparative du Panneau des Chevaux | Gilles Tosello & Carole Fritz L’art à l’Abri Pataud (les Eyzies, Dordogne) | Brigitte & Gilles Delluc Les représentations paléolithiques de salmonidés : mise en lumière de phénomènes culturels par l’analyse statistique des caractères formels | Pierre Citerne Kraft und Aggression. Existe-t-il un message de « force » et d’« agressivité » dans l’art Paléolithique ? | Jordi Serangeli Peut-on attribuer des œuvres du Paléolithique supérieur ? | Marc Groenen, Didier Martens & Pierre Szapu II. colloque 8.3 : Art mobilier paléolithique supérieur en Europe occidental La « magie de la chasse »: étude d’une gravure magdalénienne sur bois de renne provenant de l’abri classique de Laugerie-Basse (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne) dans la collection Christy du British Muséum, Londres | Carole Rivenq Évolution stratigraphique des actions non utilitaires dans le Magdalénien supérieur de Roc-la-Tour I | Colette & Jean-Georges Rozoy L’art mobilier sur pierre de l’abri Gandil à Bruniquel (Tarn-et-Garonne, France) : étude synthétique | Edmée Ladier L’art mobilier non classique de la grotte magdalénienne de Bédeilhac (Ariège) | Georges Sauvet Un atelier magdalénien de sculpture de la stéatite au Rocher de la Caille (Loire) ? | Sophie A. de Beaune Aux origines de la représentation : les statuettes paléolithiques de l’Italie centrale et méridionale | Daniela Zampetti & F. Alhaique L’art mobilier sur pierre du versant sud des Pyrénées : les blocs gravés de la grotte d’Abauntz | Pilar Utrilla, Carlos Mazo, Maria Cruz Sopena, Rafael Domingo & Olaia Nagore L’art mobilier magdalénien de Moravie (République Tchèque). Les relations avec l’art mobilier français | Martina Laznickova Les concepts artistiques des représentations féminines dans les habitats du Paléolithique supérieur récent en Europe orientale en comparaison avec ceux du Magdalénien moyen en Europe occidentale | Lioudmila Iakovleva L’art mobilier du Magdalénien supérieur des sites de la vallée de l’Aveyron et d’Europe centrale : relations et/ou convergences ? Anne-Catherine Welté & Georges-Noël Lambert L’art paléolithique dans son système culturel : essais de corrélations. I. Chronologie, « Styles » et « Cultures » | François Djindjian Originalité spiritualiste des prêtres préhistoriens quant aux interprétations sur l’art mobilier en France (1864 – 1950) | Fanny Defrance

-

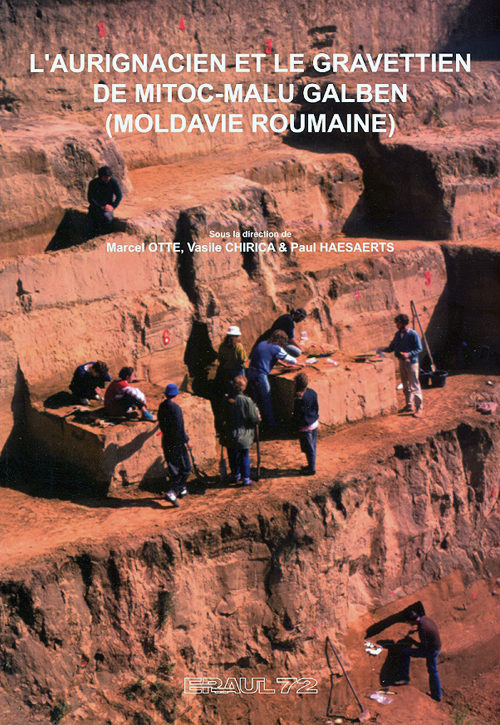

par Marcel OTTE, Vasile CHIRICA & Paul HAESAERTS (dir.) Résumé indisponible.

-

Les grands sites d’habitat préhistorique, évolution des cultures et des paysages par Béatrice SCHMIDER & Annie ROBLIN-JOUVE Table des matières Préface | Marcel Otte Avant-Propos Chapitre 1. Rappel de quelques données sur le cadre physique et naturel du Massif de Fontainebleau (Annie Roblin-Jouve) Le rebord du plateau de Beauce et la cuvette parisienne Dans les formations sédimentaires récentes L’originalité du relief tient aux sables et aux grès Le milieu naturel est tout aussi original L’eau manque Le podsol et la lande, l’originalité biologique Chapitre 2. L’histoire des recherches préhistoriques dans le Massif de Fontainebleau (Béatrice Schmider) La découverte du gisement du Beauregard, à Nemours Extension des prospections et découvertes nouvelles à partir de 1950 Dernières fouilles programmées Chapitre 3. Les grands habitats préhistoriques, en forêt de Fontainebleau, au Paléolithique supérieur (Béatrice Schmider) Répartition régionale Les principaux sites du Massif des Beauregards, à Nemours Le Cirque de la Patrie Le Beauregard Le Deuxième Redan Les Gros-Monts I Les sites préhistoriques autour de Montigny sur Loing Les découvertes anciennes Un gisement de référence : La Pente des Brosses Les sites préhistoriques du Bassin de l’Essonne et de l’Ouest du Massif de Fontainebleau Les habitats du Bassin de l’Essonne Les grottes ornées L’habitat solutréen de Saint-Sulpice de Favières Chapitre 4. Analyse des séquences stratigraphiques et contexte environnemental (Annie Roblin-Jouve) Les données du relief et des formations superficielles L’importance de l’érosion mécanique au cours du Quaternaire Les données de l’archéologie sur la fin des temps glaciaires Les séquences des principaux gisements Le plateau des Beauregards, la séquence la plus complète Le Cirque de La Patrie et le début de la séquence La Pente des Brosses, référence du Gravettien Saint-Sulpice de Favières, le seul gisement du Solutréen Chapitre 5. Chronologie de la fin des temps glaciaires dans le Massif de Fontainebleau et variations du couvert végétal (Annie Roblin-Jouve) Chronologie de la fin des temps glaciaires La mémoire effacée avant 25.000 ans Des oscillations rapides autour de 23.000 ans Le temps des sables éoliens L’établissement des sols au Postglaciaire L’évolution des paysages végétaux La forêt refuge vers 22.000 ans Lande et forêt au Tardiglaciaire La reconquête forestière et l’intervention humaine au Potsglaciaire Conclusion. Le Massif de Fontainebleau dans le cadre régional à la fin des temps glaciaires Bibliographie Résumé – Abstract

-

par Pierre NOIRET Table des matières Préface | Marcel Otte Remerciements Première partie | INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE Chapitre 1 | Présentation générale Chapitre 2 | Historique des recherches paléolithiques en Europe orientale Chapitre 3 | Cadre géographique Chapitre 4 | Cadre chronostratigraphique et paléo-environnemental Chapitre 5 | Cadre culturel Chapitre 6 | Méthodologie Deuxième partie | DOCUMENTATION Chapitre 1 | Mitoc-Malu Galben Chapitre 2 | Brynzeni I Chapitre 3 | Gordineşti I Chapitre 4 | Corpaci Chapitre 5 | Corpaci-Mâs Chapitre 6 | Ripiceni-Izvor Chapitre 7 | Ciuntu Chapitre 8 | Cotu-Miculinţi Chapitre 9 | Crasnaleuca-Stanişte Chapitre 10 | Molodova V Chapitre 11 | Korman IV Chapitre 12 | Babin I Chapitre 13 | Voronovitsa I Chapitre 14 | Cosăuţi Chapitre 15 | Climăuţi I Chapitre 16 | Climăuţi II Chapitre 17 | Raşkov VII Chapitre 18 | Bobuleşti VI Chapitre 19 | Ciutuleşti I Chapitre 20 | Kulychivka Chapitre 21 | Lipa VI Chapitre 22 | Liste des datations radiométriques Planches couleurs hors texte Troisième partie | ANALYSE Chapitre 1 | L’Aurignacien Chapitre 2 | Les ensembles « transitionnels » Chapitre 3 | Le Gravettien Chapitre 4 | L’épigravettien Chapitre 5 | Comparaisons inter-culturelles Chapitre 6 | Comparaisons inter-régionales Quatrième partie | SYNTHÈSE ET CONCLUSION Chapitre 1 | Synthèse paléo-historique Chapitre 2 | Conclusion Chapitre 3 | Résumé Chapitre 4 | Bibliographie Cinquième partie | ANNEXES Annexe 1 | Les espèces animales Annexe 2 | Aurignacien. Densités des NR et NMI pour les quatre espèces principales Annexe 3 | Aurignacien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 4 | Aurignacien. 2e ACF (validée) Annexe 5 | Ensemble « transitionnels ». 1e ACF (abandonnée) Annexe 6 | Ensemble « transitionnels ». 2e ACF (validée) Annexe 7 | Gravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 8 | Gravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 9 | Gravettien. 2e ACF (validée) Annexe 10 | Épigravettien. Densités des NR et NMI pour les sept espèces principales Annexe 11 | Épigravettien. 1e ACF (abandonnée) Annexe 12 | Épigravettien. 2e ACF (validée)

-

par Cyrille BILLARD, Mark GUILLON & Guy VERRON (dirs) Table des matières Liste des auteurs Préambule Introduction Première partie – Le contexte général de l’étude Chapitre 1 – Contexte géographique et archéologique (C. Billard) Le cadre géographique et géologique Le contexte archéologique Les sépultures collectives de la basse vallée de la Seine à la fin du Néolithique La chronologie de la fin du Néolithique à la confluence Seine-Eure Chapitre 2 – Problématiques générales et objectifs (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Chronologie Évolution architecturale et évolution des pratiques funéraires Biologie et recrutement des populations inhumées Statut des différents sites sépulcraux, modalités des échanges mobiliers Le phénomène campaniforme Chapitre 3 – Méthodes d’étude d’un ensemble de sépultures collectives (M. Guillon, C. Billard, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, C. Tirran & G. Verron) Archéologie funéraire et analyse des vestiges osseux Méthodes de fouille, enregistrement de terrain Enregistrement et traitement de l’information Dénombrement et biologie des populations inhumées Étude du fonctionnement des dépôts sépulcraux Paléopathologie Méthodes d’analyse comparative des données biologiques Le mobilier funéraire Une intégration des données biologiques et culturelles est-elle possible ? Deuxième partie – Étude monographique des sépultures collectives néolithiques de Val-de-Reuil et Porte-Joie Chapitre 1 – La sépulture collective de Porte-Joie « Sépulture 1 » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, F. Sunder, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Une sépulture de l’âge du Bronze final Influence de la Sépulture 1 sur l’organisation de l’occupation à l’âge du Fer Bilan Chapitre 2 – La sépulture collective de Porte-Joie « Fosse XIV » (G. Verron, C. Billard, M. Guillon, C. Tirran & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques L’âge du Bronze – les âges du Fer La période gallo-romaine Le haut Moyen Âge Le Moyen Âge et la période moderne Remaniements du mégalithe Bilan Chapitre 3 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Les Varennes » (C. Billard, R.-M. Arbogast, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder & C. Tirran) Archéologie funéraire et première approche du recrutement Mobilier funéraire et chronologie Chapitre 4 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « Beausoleil 3 » (C. Billard, M. Guillon & F. Carré) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Archéologie funéraire Mobilier funéraire et chronologie Les occupations post-néolithiques Le monument au cours de la protohistoire récente Les sépultures du haut Moyen Âge Les 2 fossés Une fréquentation médiévale et moderne du site Bilan Chapitre 5 – La sépulture collective de Val-de-Reuil « La Butte Saint-Cyr » (C. Billard, M. Guillon, S. Piera & C. Tirran, avec les contributions de R.-M. Arbogast, S. Bailon, F. Carré, G. Léon, F. Leugé & F. Sunder) Circonstances de la découverte et déroulement de la fouille Stratigraphie et architecture : première esquisse Mobilier funéraire et chronologie Les dépôts sépulcraux Première approche du recrutement : décompte et Nombre Minimal d’Individus (N.M.I.) Les liaisons osseuses La conservation des restes dentaires et crâniens Représentation des ossements dans les structures des phases 1 et 2 Les restes de faune : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles) (R.-M. Arbogast, S. Bailon & F. Leugé) Bilan sur la dynamique des dépôts Les occupations historiques : chronologie détaillée des perturbations (F. Carré) Un remaniement durant l’Antiquité ? Rôle et transformations de la sépulture collective durant le haut Moyen Âge Après le XIVe s Bilan Troisième partie – Les sépultures collectives de Val-de-Reuil et Porte-Joie : synthèse générale Chapitre 1 – Topographie et organisation générale des monuments (C. Billard & G. Verron) Chapitre 2 – Les caractères architecturaux et le fonctionnement funéraire (C. Billard, M. Guillon, S. Piéra, F. Sunder, C.Tirran & G.Verron) Chapitre 3 – Le mobilier funéraire (C. Billard, G. Querré, L. Salanova & G. Verron, avec la collaboration de R.-M. Arbogast, J.-R. Bourhis, J. L’Helgouac’h†, C.-T. Leroux & C. Du Gardin) Approche globale du mobilier Les grandes catégories Caractères généraux du mobilier : techniques, formes, éléments de comparaison, datation Composition de l’assemblage funéraire, position chronologique, comparaisons culturelles Les matériaux utilisés Approche comparative inter-sites Comparaisons des mobiliers L’évolution des pratiques funéraires du point de vue des dépôts mobiliers La répartition des mobiliers funéraires Datations radiocarbones et bilan sur la chronologie des dépôts mobiliers Datations radiocarbones Conséquences sur les modalités d’utilisation des caveaux après le Néolithique récent Bilan général sur les dépôts mobiliers Le mobilier en tant que marqueur de différences économiques ou sociales Le mobilier en tant que témoin d’une individualisation des dépôts funéraires Le statut du mobilier campaniforme : les relations entre les sépultures collectives et les autres sites campaniformes contemporains de la Boucle du Vaudreuil Les productions céramiques : relations entre le mobilier des sépultures et le mobilier des habitats Discussion Chapitre 4 – Les populations inhumées : recrutement et biologie (M. Guillon, F. Houët†, S. Piéra, M. Sansilbano-Collilieux, F. Sunder, C. Tirran & C. Billard) Recrutement et démographie Les caractères discrets Exploitation statistique des données osseuses Les données paléopathologiques : apports et limites (M. Sansilbano-Collilieux) Paléopathologie dentaire Pathologie osseuse Chapitre 5 – L’apport des études de faune (R.-M. Arbogast) Chapitre 6 – La place des monuments dans l’environnement post-néolithique (F. Carré & C. Treffort, avec la collaboration de C. Billard, M. Guillon & G. Verron) L’âge du Bronze : une pérennité de certains espaces funéraires ? L’âge du Fer : un ancrage spatial en fonction des sépultures collectives ? L’Antiquité : des traces diffuses La période mérovingienne : impact des monuments néolithiques sur l’implantation des espaces funéraires La fin de la période mérovingienne : lien entre le mégalithe de la Butte Saint-Cyr et l’église Sainte-Cécile La période carolingienne : récupération de blocs du monument de la Butte Saint-Cyr pour des travaux dans l’église Une chronologie de la disparition des mégalithes Chapitre 7 – Bilan synthétique Variabilité par champs d’étude Le champ chronologique Le champ de l’architecture et des gestes funéraires Le champ du recrutement de la population inhumée Le champ des modes de vie Approche de la variabilité multi-champs : quelles sépultures, pour quel groupe social, pour quel territoire ? Le groupe humain dans son territoire et sa représentativité Variabilité du projet architectural Des monuments évolutifs Variabilité du statut À quelle entité sociale ont pu se rattacher les différents caveaux ? Conclusion Bibliographie générale Annexes Résumé Summary

-

par Elena MAN-ESTIER Table des matières Introduction Présentation générale de l’étude Ours vu et ours perçu : les clés d’identification Réalisme de la représentation Contexte de la représentation Conclusion Bibliographie Annexes Planches hors texte CD-ROM reprenant le catalogue

-

par Olivia RIVERO

La fin des temps glaciaires est marquée en Europe occidentale par la culture magdalénienne qui nous a laissé d’exceptionnels chefs-d’œuvre artistiques sur les parois des grottes, mais aussi des milliers de gravures sur de petits objets gravés ou sculptés en os ou bois de cervidé. L’analyse technique de ces objets, à l’aide d’instruments d’observation rapprochée comme le microscope électronique ou la loupe binoculaire, permet de reconstituer le geste de l’artiste et d’identifier certains stigmates de la chaîne opératoire. Ces infimes détails, invisibles à l’œil nu, révèlent des expertises et des savoir-faire très différents. Certains auteurs possèdent une maîtrise parfaite du maniement de l’outil et sont capables de créer des œuvres innovantes, d’un art consommé, sans défaut apparent ; d’autres, au contraire, montrent des défaillances techniques que révèlent de nombreux accidents de parcours dans la réalisation de chaque trait.

L’absence d’homogénéité dans la production artistique est révélatrice d’une société complexe, ayant développé des mécanismes de transmission des connaissances techniques, et notamment un processus d’apprentissage de la pratique artistique. A travers l’observation microscopique de centaines d’œuvres d’art mobilier, nous suivons pas à pas les gestes des artistes, experts ou débutants, qui nous apparaissent ainsi plus humains et plus proches de nous.

On trouvera dans cet ouvrage d’authentiques chefs d’œuvre intemporels, d’une saisissante beauté plastique, vus pour la première fois à travers le fort grossissement de la loupe binoculaire. Ces photomontages permettent d’entrer véritablement dans l’intimité de l’artiste préhistorique. Certes, la culture magdalénienne nous demeure profondément inconnue, mais l’universalité de l’art nous en révèle certains aspects.

-

Actes du colloque international de Liège (4-7 décembre 1986) par Henry P. SCHWARCZ (coord.) Résumé indisponible.

-

Vol. 2 : Le Vieux Marché par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.

-

Actes du colloque international de Liège (4-7 décembre 1986) par Erik TRINKAUS (coord.) Résumé indisponible.

-

Bilan quinquennal 1991-1996, U.I.S.P.P.–Commission VIII (Réunion de Forlì, sept. 1996) par Marcel OTTE (dir.) Résumé indisponible.