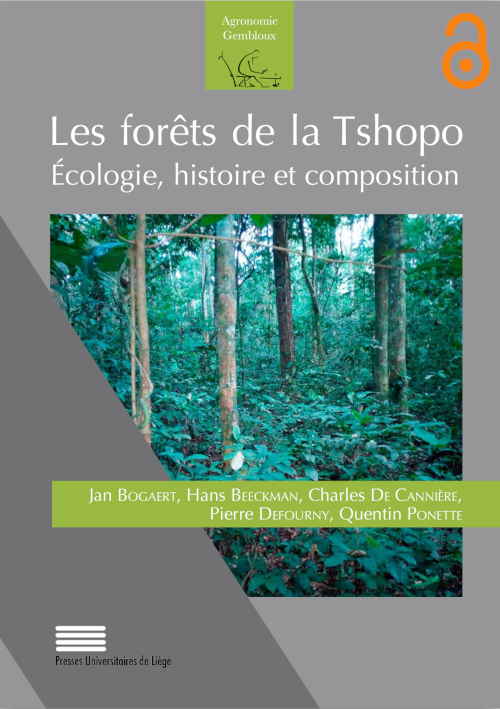

Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième plus grand massif de forêts tropicales au monde. Depuis longtemps, les conflits d'usages y ont été nombreux. Afin de préserver ses services écosystémiques, l'exploitation de ces forêts devrait intégrer les principes de l'aménagement durable. Un travail d'information, d'éducation, de formation et de vulgarisation s'impose donc au sein de la société congolaise. La coopération universitaire constitue un moyen approprié de répondre à ce besoin de formations au profit de tous les acteurs concernés par les ressources présentes au sein des forêts de la Tshopo (ex Province orientale).

Un projet interuniversitaire ciblé financé par l'ARES (ex CUD) intitulé « Appui à l'organisation d'un master en Aménagement forestier pour le renforcement des capacités des chercheurs congolais en vue de la relance socio-économique de la République démocratique du Congo – AFORCO » prévoyait deux activités principales : une formation de troisième cycle et la réalisation de thèses de doctorat dans des disciplines pertinentes pour l'aménagement forestier. Les capacités de 16 experts ont été renforcées à travers un DES en aménagement forestier durable à l'université de Kisangani (2009-2011) ; en décembre 2015, deux thèses de doctorat ont été présentées et défendues à Gembloux Agro-Bio Tech dans les domaines de la biologie du bois et de l'écologie du paysage.

Cet ouvrage donne une revue des études concrétisées grâce au projet AFORCO et des projets apparentés, principalement sous forme de travaux de fin d'études et de thèses de doctorat portant sur les écosystèmes forestiers de la Tshopo. Ce livre s'adresse d'abord aux chercheurs préoccupés par les défis du développement durable dans des pays en voie de développement caractérisés par la présence de ressources naturelles encore abondantes. Les études présentées mettent en évidence la valeur ajoutée de la coopération universitaire, la nécessité de collaborations scientifiques de longue durée et les synergies potentielles d'échanges académiques Nord-Sud.