par JACQUEMARD, Jean-Charles

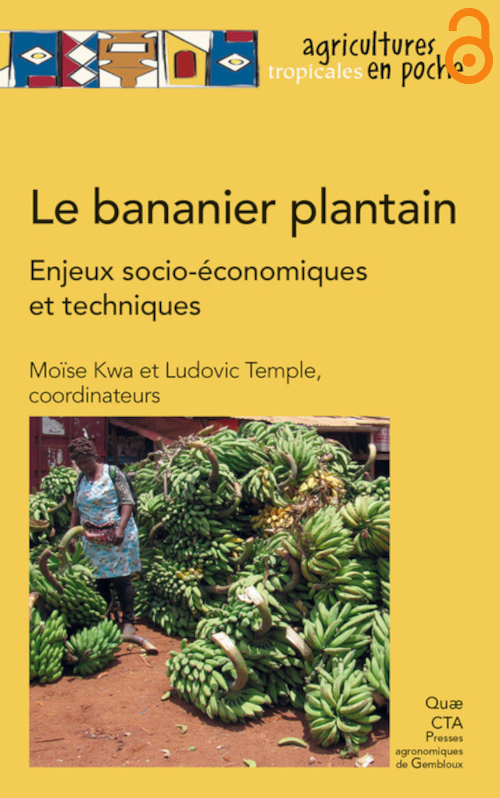

L'huile de palme reste la première source de corps gras végétal sur le marché mondial, la culture du palmier à huile est donc au cœur du développement des pays de la ceinture tropicale. La filière agro-industrielle du palmier à huile repose en grande partie sur des plantations villageoises : plus de 50 % des surfaces plantées dans plusieurs pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Thaïlande), plus de 40 % en Malaisie et en Indonésie. Cet ouvrage complète "le palmier à huile" publié en 2011 dans cette même collection et du même auteur, et s'adresse tout particulièrement aux planteurs de palmier à huile des plantations villageoises. Il fournit les bases de l'installation et du développement de la palmeraie, tout en restant en accord avec les objectifs d'un développement durable. Il est organisé en 44 fiches couvrant tous les aspects : prépépinière, pépinière, création de la plantation, jeunes cultures, plantation en rapport, récolte des régimes, principaux accidents (maladies, ravageurs, nutrition). Des préconisations essentielles à la sécurité sont enfin rappelées. Ainsi, cet ouvrage constitue une référence pour les itinéraires techniques du palmier à huile, quel qu'en soit le mode d'exploitation. Rédigé dans un langage clair, très précis et abondamment illustré par des schémas et des photos, cet ouvrage est surtout destiné aux planteurs, aux agents d'encadrement, aux formateurs et aux décideurs de projets villageois de cette filière.

A propos de l'auteur

Jean-Charles JACQUEMARD, ingénieur agronome et ancien chercheur au Cirad, est spécialiste du palmier à huile. Pendant quarante ans, en Indonésie et en Afrique, il a été impliqué dans les filières villageoise et agro-industrielle. Membre titulaire du comité d'experts chargé de la rédaction des principes et critères RSPO, il a été également membre du comité scientifique de l'Association africaine pour le développement du palmier à huile qui a soutenu l'essor des plantations villageoises en Afrique de l'Ouest et du Centre.