L'économie vietnamienne repose principalement sur l'agriculture dans laquelle la culture du riz est predominante. Elle concerne plus de 70 % de la population active et le pays détient actuellement environ 10 % du marché mondial des exportations. Près de 50 % de la production et 70 % des exportations proviennent de la région du Mekong. Au sein de celle-ci, un projet financé par le Gouvernement belge a commencé en 1994 avec pour objectif de définir et mettre en place des outils d'analyse en matière de politique agricole pour la filière rizicole. La recherche sur le terrain a comporté trois phases : - une enquête de structure portant sur 10 % de la population de 12 villages (environ 2700 foyers) representatifs des conditions agro-écologiques rencontrées dans le Sud Viêt-nam ; - la constitution d'un échantillon semi-permanent de 180 exploitations, à partir duquel les informations detaillées sur les coûts de production sont obtenues ; - I'analyse financière et économique de la filière rizicole pour les années 1995-1996. L'enquête de structure révèle une grande variabilité dans les conditions de production du riz, ce qui a en particulier comme conséquence que le nombre de récoltes annuelles varie de un à trois selon les villages. Tout en tenant compte des variations observées, des caractéristiques socio-economiques générales ont pu être degagées et sont presentées. Cet ouvrage d'économie "de terrain" illustre pas à pas une démarche méthodologique exemplaire fondée sur de solides bases théoriques. II apporte aussi une connaissance approfondie de la filière riz, chiffres à I'appui, et constitue de ce fait une source d'information pour tous ceux qui participent à la filière : exportateurs, importateurs, agents de développement, etc. II sera aussi précieux aux enseignants et étudiants en économie.

-

par LEBAILLY, Philippe ; DOGOT, Thomas ; PHAM VAN Bien ; TAN TIEN Khai

-

L'exploitation forestière industrielle est responsable de la disparition des forêts tropicales, non seulement directement - les forêts sont considérées comme des gisements miniers - mais aussi indirectement. En effet, l'installation de véritables "villes en forêt" par les sociétés exploitantes modifie profondément les pratiques traditionnelles de gestion et d'exploitation des ressources de la forêt : tant les populations locales que les travailleurs des camps forestiers sont amenés à surexploiter de la faune et la flore, rompant de ce fait l'équilibre ancien.

Comme l'exportation du bois contribue pour une part de plus en plus importante au PIB des pays concernés, ceux-ci n'envisagent pas de réduire le rythme d'extraction. On ne peut donc que tenter de limiter les effets indirects de l'exploitation industrielle des forêts, ceci dans un double objectif :

- améliorer le revenu des populations locales qui ont toujours vécu de la forêt et ne retirent guère de bénéfice de son exploitation intensive ;

- sauvegarder cet irremplaçable réservoir de biodiversité.

A la recherche de solutions pragmatiques, les onze auteurs du présent ouvrage ont concentré leurs efforts sur un territoire bien délimité en zone de forêt dense humide tropicale : le plateau méridional camerounais au nord de la réserve de faune du Dja, qui est occupé depuis deux à trois cents ans par le peuple Badjoué. Les uns ont étudié de près, analysé, quantifié le système de production des Badjoué : agriculture itinérante sur brûlis, pêche, chasse, récolte du vin de palme. D'autres ont expérimenté avec les Badjoué l'exploitation, dans un cadre actuel des "forêts communautaires", de produits tels que bois sciés et fruits à des fins monétaires. D'autres enfin ont étudié les interactions du système traditionnel de gestion de ressources de la forêt avec la politique forestière actuelle du gouvernement camerounais (réserves de faune, unités forestières d'aménagement, forêts communautaires).

Les conclusions provisoires concernent au premier chef le Cameroun, mais à travers ce cas particulier, c'est toute la problématique du développement - ou de la simple survie - des communautés villageoises en forêt tropicale qui est abordée.

-

par CRUZ, Jean-François ; BÉAVOGUI, Famoï et DRAMÉ, Djibril (coll.)

Le fonio est une céréale dite "mineure", par rapport aux céréales "majeures" que sont le riz, le blé et le maïs. Il est pourtant l'aliment de base de nombreuses familles rurales d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui redécouvert par les consommateurs urbains des grandes métropoles africaines, il a aussi fait son apparition sur le marché européen, essentiellement dans le cadre du commerce équitable et de produits exotiques.

Bien adaptée aux conditions locales, cette petite céréale peut jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire des pays du Sud, comme dans la préservation des sols en assurant une couverture végétale sur des terres écologiquement fragiles.

Premier ouvrage consacré au fonio, ce livre aborde tous les aspects de cette céréale, de la culture à la transformation, et fournit même quelques recettes culinaires. Destiné en priorité aux producteurs, techniciens et agents de développement, il intéressera également tous ceux qui souhaitent se documenter sur cette céréale - enseignants, étudiants, agronomes, technologues - mais aussi les consommateurs curieux d'en découvrir les qualités.

A propos des auteurs

Jean-François CRUZ est ingénieur de recherche au Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement (Cirad), à Montpellier. Spécialiste des technologies post-récolte des céréales, il a coordonné plusieurs projets internationaux sur le fonio. Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur la conservation des grains en régions chaudes.

Famoï BÉAVOGUI, directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée (Irag), à Conakry, est ingénieur agronome, docteur en études rurales, spécialiste des systèmes de production agricoles et des dynamiques agraires.

Djibril DRAMÉ est technologue alimentaire. Après avoir été chercheur au laboratoire de technologie alimentaire de l'Institut d'économie rurale (IER) à Bamako, il est aujourd'hui expert à la Division des infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO, à Rome.

-

par VERMEULEN, P. (coord.) ; JORGENSEN, J.S. (coord.) ; PIERNA, J.A.F. (coord.) ; BERBEN, G. (coord.) et BAETEN, V. (coord.)

-

par MOHIMONT, André

C'est un réel plaisir pour moi de présenter le nouvel ouvrage d'André Mohimont à celles et ceux qui apprécient l'art et la culture ainsi qu'à celles et ceux, et ils sont nombreux, qui aiment la Faculté de Gembloux. Vingt ans après son album intitulé L'abbaye de Gembloux, André Mohimont, artiste peintre et enfant de la cité, nous revient cette fois avec un nouvel ouvrage tout en couleur qui a pour titre La Faculté de Gembloux dans l'ancienne abbaye bénédictine. Depuis 1860, en effet, l'ancienne abbaye a vu se succéder en ses murs, l'Institut agricole, l'Institut agronomique de l'état, la Faculté des Sciences agronomiques de l'état de Gembloux et enfin, depuis 1994, la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. André Mohimont observe l'ancienne abbaye et ses occupants de longue date. Aujourd'hui, mieux que jamais, il met en évidence la grandeur, la majesté, la beauté des lieux, faites de simplicité comme ces façades de style néo-classique aux horizontales bien soutenues, faites d'équilibre et de proportions parfaites des espaces intérieurs, faites du rythme régulier des arcs et arcades, de l'harmonie des couleurs mais aussi des contrastes entre la pierre et l'uniformité des maçonneries. Bien imprégné des principes qui fondent la valeur architecturale des bâtiments, soucieux des moindres détails d'un monument, d'un fronton, d'une porte ou d'une boiserie, il crée cette nécessaire atmosphère de l'artiste peintre, il les exprime à travers son esprit intelligent et sensible. Aujourd'hui, en plus des monuments et richesses architecturales, André Mohimont a voulu faire vivre le site en consacrant quelques planches à ses principaux occupants actuels : les étudiants venus des cinq continents, plus de 40 nationalités différentes, véritables ambassadeurs de la Faculté et de la ville de Gembloux lorsqu'ils rentrent dans leurs pays. On imagine alors la convivialité des lieux au service de la formation, de la connaissance et de la Science. On s'y sent bien, on peut y travailler ou échanger ses idées et son savoir en toute sérénité. A l'artiste peintre et ami, au nom de toute la communauté universitaire gembloutoise, j'exprime ici toute ma gratitude et toutes mes félicitations pour son œuvre et je vous invite à suivre l'artiste dans les murs de notre prestigieuse institution et à "dialoguer" avec lui.

Professeur André Théwis, Recteur.

Gembloux, juillet 2005.

A propos de l'auteur

Gembloutois de souche, André MOHIMONT, après ses humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Namur, entreprend des études de Régent en Arts plastiques à l'école Normale de Mons. Il présente ensuite le Jury central spécial "dessin" où il obtient les diplômes de professeur de dessin pour tous les niveaux d'enseignement. Professeur de dessin à l'Athénée Royal de Gembloux, il tentera d'éveiller un intérêt pour l'art auprès de ses élèves. Reconnaissant sa valeur pédagogique, ses supérieurs le solliciteront pour le détacher à l'école Européenne de Varèse, en Italie, où il enseignera l'éducation plastique et l'Histoire de l'Art. Artiste-peintre et potier, il s'accomplit en Belgique et à l'étranger tant par ses nombreuses expositions que comme membre d'Académies et d'Associations d'Artistes. Durant huit années, il a été Président international de l'Académie Européenne des Arts. Il aime nous faire découvrir le patrimoine de sa "bonne ville de Gembloux" au travers de ses œuvres, dessins ou aquarelles, en le mettant en valeur et en le plaçant dans une ambiance et un contexte tout à fait particuliers. Qui aurait remarqué tel détail, telle ou telle potale, si l'artiste, amoureux de sa ville, ne l'avait représenté dans une de ses oeuvres ? Sa peinture, toujours à la croisée des choses vues, est la mémoire d'une réalité commune à tous. En 1982, il illustre "Gembloux" ouvrage écrit par le Doyen André Henin et préfacé par la poétesse Andrée Sodenkamp, deux autres Gembloutois ayant marqué leur ville. En 1985, il publie "L'abbaye de Gembloux", dont la préface est alors rédigée par le Recteur Albert Ledent. Les oeuvres d'André Mohimont méritent une attention particulière pour leur précision, la finesse de leurs traits et la justesse de leurs couleurs. La qualité de ses aquarelles dont la transparence sans redite est remarquable, va au-delà des contraintes de la mode. Aujourd'hui encore, il recrée dans l'ensemble architectural unique et renommé de la Faculté de Gembloux, la magie éphémère de moments de lumière, pour notre plus grand plaisir.

-

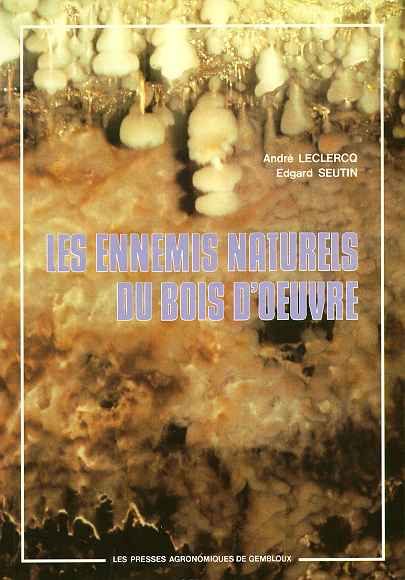

par LECLERCQ, André et SEUTIN, Edgard

Répondant à une demande croissante d'informations sur le sujet, les auteurs se sont attachés, dans ce guide, à démystifier les problèmes de conservation du bois d’œuvre sous nos climats. Les champignons lignivores, fréquents ou occasionnels, agents de pourriture du bois, sont passés en revue, une place importante étant consacrée à la terrible mérule (Serpula lacrymans). Les insectes amateurs de bois dans les maisons sont également décrits dans toutes leurs manifestations. L'identification des dégâts et de leur cause est facilitée par une iconographie abondante ; le lecteur trouvera, pour chaque cas, les mesures préventives et curatives à prendre. Cet ouvrage s'adresse à un très large public : du simple particulier soucieux de la conservation de son patrimoine et de l'antiquaire avisé aux architectes, ingénieurs civils, entrepreneurs, responsables du bon état des bâtiments.

Table des matières

Structure et composition du bois. Facteurs influençant la conservation du bois. Les causes biologiques de l'altération du bois d'oeuvre (les champignons : Serpula lacrymans, Coniophora puteana, Fibroporia vaillantii, Poria spp., Donkioporia expansa, Phellinus contiguus, Lentinus lepideus, Gloeophyllym trabeum, Paxillus panuoides, Trametes versicolor, Asterostroma ochroleucum, Daedalea quercina ; les insectes : Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Xestobium rufovillosum, Lyctus brunneus, Lyctus linearis, Sirex spp.). Les mesures préventives. Les mesures curatives. L'inspection du bâtiment. Les contrôles de laboratoire. Liste des produits de protection autorisés. Bibliographie.

-

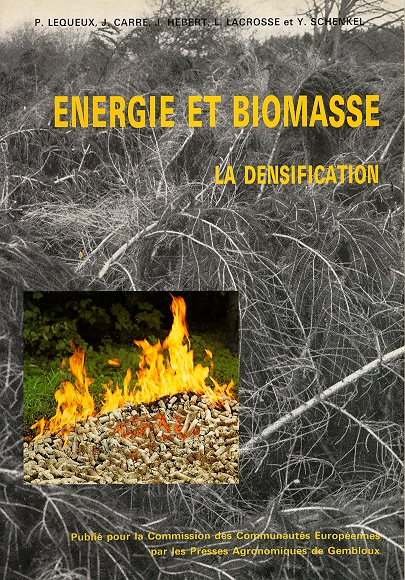

par LEQUEUX, Pierre ; CARRÉ, José ; HÉBERT, Jacques ; LACROSSE, Ludovic et SCHENKEL, Yves

"La contribution originale du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux porte sur la définition de méthodes de qualification des matières ligno-cellulosiques et des produits densifiés, ainsi que sur l'évaluation du comportement des combustibles issus de la densification". (Revue Générale de Thermique Française).

Table des matières

Place de la densification dans les filières de valorisation des matières ligno-cellulosiques. Matières premières. Bases théoriques de la densification. Densification industrielle. Procédés de densification sans liant. Méthodes de qualification des matières premières et des produits densifiés. Emploi des produits densifiés. Aspects économiques de la densification, volet technique et volet financier. Conclusion et synthèse, marché des produits densifiés, la densification, le bon choix ? Annexes : caractéristiques des matières premières, caractéristiques technologiques des produits densifiés, liste des constructeurs de presses. Bibliographie.

Cet ouvrage a été publié pour la Commission des Communautés européennes.

-

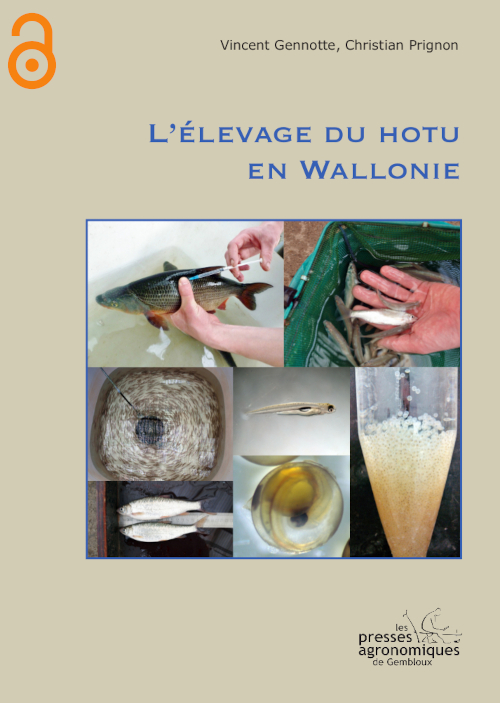

par GENNOTTE, Vincent et PRIGNON, Christian

En divers endroits de Wallonie, l'altération de l'intégrité écologique de nos rivières a conduit, par le passé, à la raréfaction de certaines espèces de poissons, en particulier des espèces patrimoniales écologiquement sensibles comme les cyprinidés rhéophiles. Si la qualité physico-chimique et hydromorphologique de l'habitat s'est aujourd'hui améliorée, ou est en voie de retrouver un niveau satisfaisant dans de nombreux cours d'eau, la recolonisation piscicole naturelle est parfois lente et des repeuplements de restauration ou de soutien sont nécessaires pour accélérer ce processus ou le faciliter dans les secteurs les plus isolés.

La production de juvéniles destinés au repeuplement nécessite la maîtrise de l'ensemble des phases d'élevage : la reproduction des géniteurs, l'élevage larvaire, le grossissement des juvéniles jusqu'à la taille commercialisable, ainsi que la croissance et la maturation sexuelle de poissons captifs constituant des nouveaux stocks de reproducteurs. Après une description de la biologie du hotu, cet ouvrage aborde les différentes étapes de la production, et envisage la croissance des larves et juvéniles dans des conditions d'élevage et des niveaux d'intensification variés. Rassemblant l'ensemble des connaissances acquises sur l'élevage du hotu, il constitue un guide technique destiné au pisciculteur intéressé par la production de nouvelles espèces.

-

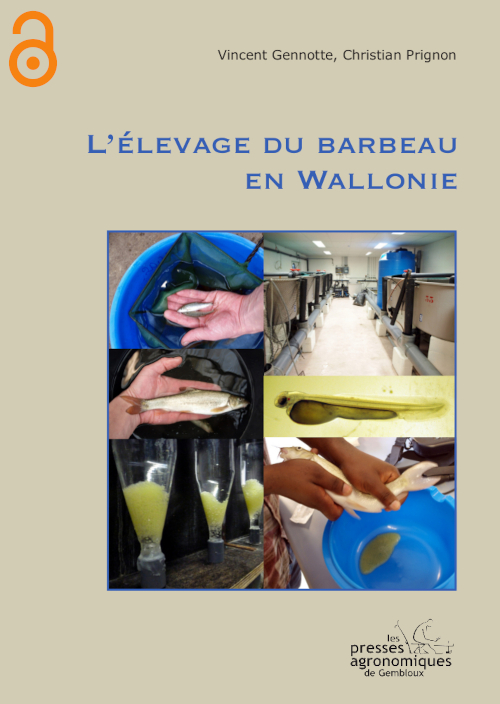

par GENNOTTE, Vincent et PRIGNON, Christian

En divers endroits de Wallonie, l'altération de l'intégrité écologique de nos rivières a conduit, par le passé, à la raréfaction de certaines espèces de poissons, en particulier des espèces patrimoniales écologiquement sensibles comme les cyprinidés rhéophiles. Si la qualité physico-chimique et hydromorphologique de l'habitat s'est aujourd'hui améliorée, ou est en voie de retrouver un niveau satisfaisant dans de nombreux cours d'eau, la recolonisation piscicole naturelle est parfois lente et des repeuplements de restauration ou de soutien sont nécessaires pour accélérer ce processus ou le faciliter dans les secteurs les plus isolés.

La production de juvéniles destinés au repeuplement nécessite la maîtrise de l'ensemble des phases d'élevage : la reproduction des géniteurs, l'élevage larvaire, le grossissement des juvéniles jusqu'à la taille commercialisable, ainsi que la croissance et la maturation sexuelle de poissons captifs constituant des nouveaux stocks de reproducteurs. Après une description de la biologie du barbeau, cet ouvrage aborde les différentes étapes de la production, et envisage la croissance des larves et juvéniles dans des conditions d'élevage et des niveaux d'intensification variés. Rassemblant l'ensemble des connaissances acquises sur l'élevage du barbeau, il constitue un guide technique destiné au pisciculteur intéressé par la production de nouvelles espèces.

-

par ROISIN, Paul

Cet ouvrage, qui est un modèle d'enquête phyto-sociologique et synécologique menée avec une grande rigueur, s'adresse aussi bien aux forestiers qu'aux botanistes, enseignants et étudiants. L'auteur a eu recours à l'écologie, la phytosociologie et la phytogéographie pour mieux comprendre les forêts de la Moyenne Belgique et de l'Entre-Sambre-et-Meuse en les situant dans le cadre bioclimatique du Domaine atlantique européen. L'inventaire des groupements végétaux de ces forêts et leur interprétation ont permis à Paul ROISIN de formuler de nouvelles propositions de délimitation et de subdivision du Domaine atlantique européen.

Table des matières

Le Domaine atlantique : délimitation, subdivisions, données phytogéographiques et position dans le système des climats. Les réactifs floristiques du Domaine atlantique : subdivisions, listes et écologie des plantes atlantiques. Dispersion et écologie de l'Endymion nutans : aire florale en France et en Belgique, auto-écologie et relations chorologiques avec quelques espèces d'autres cortèges. Extension et dispersion du hêtre dans le Domaine atlantique. Les associations du hêtre dans la partie moyenne du Domaine atlantique, leur signification climatico-géographique. La structure du Domaine atlantique : les Sous-domaines eu-atlantique, médio-atlantique et boréo-atlantique. Bibliographie.

-

Synthèse d'un travail entre des professeurs de la Faculté des Sciences agronomiques et l'Atelier Sorcier, Centre d'Expression et de Créativité, cette brochure reprend les réalisations des enfants sur base des explications scientifiques reçues.

Avant-propos

De tous les éléments que la Nature nous offre pour vivre quotidiennement, l'air est le seul que nous utilisons sans y réfléchir. Nous pensons à boire et à manger, jamais à respirer. L'air n'est ni palpable, ni visible ; on en oublierait l'existence. Et pourtant... L'aventure décrite dans ce troisième fascicule de "La science infuse... l'art" commence il y a des milliards d'années par le Big Bang à l'origine, bien plus tard, des Planètes, dont la nôtre, pour se terminer dans l'infiniment petit à l'échelle des molécules. A nouveau, nos petits bio-explorateurs ont interrogé, regardé, expérimenté pour mieux comprendre ce gaz mystérieux qui nous enveloppe. Par un discours précis et compréhensible de la part des scientifiques, par quelques expériences simples mais très démonstratives, par des examens au microscope, les petits bio-explorateurs comprennent ce qu'est l'air, ce qu'il véhicule, comprennent les menaces qui pèsent sur lui. Ensuite avec leur animatrice, les bio-explorateurs se transforment en bio-créateurs, représentant par diverses techniques ce qu'ils ont vu, perçu, imaginé. Par des traits, des formes et des couleurs, ils se plongent au cœur même de l'actualité brûlante en imaginant ces drôles de machines volantes qui, à l'image des plantes, consomment du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène et donc ne polluent pas. Quelle belle symbiose que l'Art et la Science ! On ne s'en lasse jamais.

André Théwis, Recteur de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux.

-

par KLEIN, Henri-Dominique ; RIPPSTEIN, Georges ; HUGUENIN, Johann ; TOUTAIN, Bernard ; GUERIN, Hubert et LOUPPE, Dominique

Les terres consacrées à lélevage couvrent près de 4 millions dhectares dans le monde, soit 80 % des surfaces agricoles et la demande en produits animaux est en hausse constante, notamment dans les pays tropicaux. Dune importance capitale dans le développement durable des régions chaudes, la production fourragère est le principal levier de la productivité des systèmes délevage. Elle joue également un rôle essentiel pour les systèmes qui allient productions végétales et animales et de nombreux systèmes agroécologiques intègrent des plantes fourragères. La première partie de cet ouvrage est destinée à guider le choix de plantes fourragères et de leurs cultures (diversités des plantes, des usages, des milieux et des types délevage). La seconde partie est consacrée aux techniques de culture, à la gestion des fourrages, à la valorisation des ligneux, à la production de semences et à léconomie de ces productions. Louvrage est accompagné dun cédérom qui comprend des études de cas originales, des textes et des photos complémentaires, une bibliographie. Cet ouvrage de synthèse sadresse aux éleveurs, agronomes, techniciens, professionnels des productions animales et fourragères.

A propos des auteurs

Henri-Dominique KLEIN, botaniste et agroécologue, est spécialiste des ressources fourragères tropicales.

Georges RIPPSTEIN, agronome et agropastoraliste, a travaillé sur les cultures fourragères en Afrique et en Amérique du Sud.

Johann HUGUENIN, chercheur au Cirad, est agroécologue des écosystèmes pâturés et zootechnicien des systèmes délevages herbivores, tropicaux et méditerranéens.

Bernard TOUTAIN, agronome spécialisé dans les pâturages et les parcours tropicaux, a forgé son expérience en Afrique et en Nouvelle-Calédonie.

Hubert GUERIN, agronome et zootechnicien, a conduit des recherches sur les systèmes alimentaires du bétail, en particulier en Afrique de lOuest.

Dominique LOUPPE, ingénieur forestier au Cirad, sinvestit depuis plus de 25 ans en sylviculture et en agroforesterie dans les pays du Sud.

-

par DAGNELIE, Pierre ; PALM, Rudy et RONDEUX, Jacques

Cet ouvrage est destiné aux propriétaires forestiers tant publics que privés, aux gestionnaires et aux exploitants forestiers de la Moyenne et de la Haute Belgique et des régions limitrophes (Allemagne, France et Grand-Duché de Luxembourg), ainsi qu'aux enseignants, aux experts, aux collaborateurs des institutions de recherche et aux étudiants. Il peut être utilisé à plusieurs fins : l'estimation du volume d'arbres abattus, ainsi que de leur valeur commerciale, l'étude de la croissance des arbres et des peuplements forestiers, et l'aide à la réalisation d'aménagements forestiers et d'expertises. Il comporte deux ensembles de tables et d'équations de cubage, l'un destiné à la détermination de volumes d'arbres ou d'ensembles d'arbres et l'autre au cubage rapide de peuplements. Le premier ensemble concerne 13 essences ou groupes d'essences : l'aulne glutineux, les bouleaux, les chênes, le chêne rouge d'Amérique, le douglas, l'épicéa, l'érable sycomore, le frêne, le hêtre, les mélèzes, le merisier, les ormes et le pin sylvestre. Le second ensemble concerne les essences suivantes : les chênes, le douglas, l'épicéa, le hêtre et les mélèzes. Plusieurs types de volume, correspondant notamment à diverses découpes, sont proposés dans chaque cas. Les équations de cubage sont présentées sous une forme mathématique conventionnelle. Moyennant quelques adaptations, elles peuvent être utilisées sur des machines à calculer programmables ou à l'aide de tableurs. Elles peuvent aussi être converties en langages de programmation couramment employés sur microordinateurs.

Des corrections relatives au cubage à deux entrées du douglas (cubage en fonction de la circonférence et de la hauteur totale) figurent dans le document cubagedouglas.pdf.

-

par NEDERLANDT, Pierre

Créé en 1943, le Cercle royal "Art et Histoire" de Gembloux s'est donné pour mission d'étudier et de faire connaître l'histoire de la ville de Gembloux, de ses villages, de ses quartiers, de son patrimoine et surtout de ses habitants et de leurs activités économiques, sociales ou culturelles. Parmi les multiples réalisations du Cercle, je citerai la publication périodique d'un bulletin reprenant des travaux ou des témoignages sur ce qui se passa dans notre cité et dans notre région, de la préhistoire à nos jours. Le Conseil d'administration de l'asbl a souhaité proposer à ses membres, à partir de la fin 2007, des documents plus thématiques et plus complets ayant trait aux moments importants de l'histoire de notre ville. Et si on associe "moment important", "activité économique" et "patrimoine", quoi de plus normal que de commencer cette nouvelle série de publications par un ouvrage consacré à la coutellerie, qui fut, au cours des trois derniers siècles, le fleuron de l'activité économique de Gembloux et qui contribua à sa renommée. Nous avons donc invité Pierre Nederlandt, administrateur de notre Cercle et responsable des collections de la coutellerie gembloutoise, à réaliser cette monographie.

-

par CRÉTENET, M. (coord.) et GOURLOT, J. - P. (coord.)

Cet ouvrage traite des conditions et des modes de gestion de la culture du cotonnier, plus particulièrement en Afrique, de la semence à l'utilisation des produits, en se reposant sur les résultats de recherche.

Des recommandations pratiques sont formulées à l'intention de tous les acteurs de la filière coton. Ainsi, l'intérêt d'améliorer la production du cotonnier et sa qualité est abordé sous tous les aspects de la culture par des spécialistes dans une approche systémique. Cet ouvrage propose au lecteur professionnel une aide à la décision en agronomie et en gestion des systèmes de culture, sans oublier les aspects phytosanitaires. Il informe également sur l'impact du changement climatique, sur les modalités de la transformation et de l'usage des produits et coproduits, Enfin, l'Analyse de cycle de vie appliquée à l'évaluation environnementale des systèmes cotonniers enrichit particulièrement la manière d'organiser et d'optimiser les différentes étapes de cette production d'importance mondiale.

L'objectif de cet ouvrage est de proposer des pratiques agricoles et des recommandations pour l'avenir, contribuant ainsi à améliorer la production de la culture du cotonnier et la qualité de ses produits. Rédigé dans un langage accessible, cet ouvrage est destiné à tous les professionnels de terrain.

A propos des auteurs

Michel CRÉTENET, ingénieur agronome, pédologue, spécialiste des systèmes de culture cotonniers d'Afrique subsaharienne, a occupé plusieurs postes de responsabilité et d'animation scientifique de recherches pluridisciplinaires en Afrique et en France. Il est un expert reconnu de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Jean-Paul GOURLOT, chercheur au Cirad, est spécialiste de la métrologie textile. Il est membre de divers groupes de travail et projets internationaux dans le domaine de la caractérisation technologique des fibres de coton selon leur histoire et leur usage, du champ au textile.

-

par BERTI, F. (coord.) ; HOFS, J. - L. (coord.) et MERGEAI, G. (coord.)

-

Over 400 plants, 1,000 photographs and 500 drawings

par MALAISSE, François ; SCHAIJES, Michel et D'OUTRELIGNE, Claire

The copper-cobalt outcrops of Upper Katanga and north-western Zambia host a particular flora which comprises an estimated 750 species of which more than 400 are treated in this copper-cobalt field guide.

The aim of this book, resulting from several years of intensive field work and study, is to bring together the basic knowledges permitting an easy approach to the identification of a great number of the species to be encountered. More than 400 species are illustrated with color photographs and/or drawings together with comments concerning synonyms, habit, description, ecology and distribution.

Plant species are listed and colour-coded according to classification: Cyanoprocaryota, lichenized Fungi, Anthocerophyta, Marchantiophyta and Bryophyta (red edge), Lycophyta and Monilophyta (green edge), Magnoliopsida (blue edge) and Liliopsida (yellow edge). An index allows easy location either according to genus and species.

An account of the research on copper-cobalt ecosystems carried out during the last ten years in southeastern D.R. Congo is also presented.

The editors have spent more than twenty years in the area concerned and have collected more than 8,500 voucher specimens, including eleven species new to science (holotypes).

-

par FELTZ, C. (coord.) ; NEIRINCK, P. (coord.) ; ROGGEMANS, J. (coord.) et TOUSSAINT, A. (coord.) Textes PDF: Feltz C. - Introduction, p. 7.

De Gryse J. - Evocation des paysagistes belges et de leurs oeuvres du 19ème siècle à l'aube du 21ème siècle, p. 9-18.

Roggemans J. - Les racines de la licence en architecture du paysage. In memoriam Marcel Pesleux, p. 19-23.

Bourque P. - Montréal, ville verte, un modèle pour l'Amérique du Nord, p. 25-29.

Varlet C. - Samuel Craquelin, "jardinier du Paysage", p. 31-32.

Sarlet D. - Le développement territorial de la Wallonie à l'heure de la convention européenne du paysage, p. 33-40.

Belayew D. - Un regard de géographe sur le paysage. La problématique des localisations appliquée au territoire perçu à travers ses paysages, p. 41-44.

Clignez M. - Le point de vue de l'écologue, p. 45-50.

Feltz C. - Gérer le paysage, un enjeu majeur de l'aménagement du territoire, p. 51-55.

Sommeillier C. - Paysagiste : un métier en pleine évolution, p. 57-58.

Lund I. - Le paysage : approche de l'architecte. Récentes évolutions dans le rapport dichotomique entre paysage et architecture, l'abandon progressif du rapport figure-fond, p. 59-62.

Nys P. - Les Métiers du paysage aujourd'hui, p. 63-69.

Genard JL. - En guise de conclusion, p. 71-74.

Degembe MF., Toussaint A. - Remise du prix "anniversaire" Jules Janlet 2004 "Art des Jardins et Urbanisme" par le président du Jury, le Recteur André Théwis, p. 75-77.

-

par CRUZ, Jean-François ; HOUNHOUIGAN, Djidjoho Joseph ; FLEURAT-LESSARD, Francis et TROUDE, Francis (coll.)

La totalité de la production agricole destinée à l'alimentation humaine ne parvient pas à ses destinataires en raison de pertes au cours de la phase dite de "post-récolte" qui comporte les étapes entre la récolte et la transformation des produits pour l'alimentation. Dans le contexte d'augmentation de la demande alimentaire de ce début de XXIe siècle, notamment en Afrique, il est donc essentiel, non seulement d'améliorer la production agricole vivrière mais aussi de lutter contre ces pertes. Il s'agit là d'un enjeu majeur de la lutte contre la faim. Cet ouvrage y contribue en effectuant une synthèse opérationnelle des connaissances anciennes et récentes dans ce domaine. C'est un complément utile du livre sur les semences paru dans la même collection. Cet ouvrage constitue une référence pratique pour tous ceux qui œuvrent sur le terrain pour améliorer la conservation des grains en zone tropicale et ainsi réduire les pertes post-récolte.

A propos des auteurs

Jean-François CRUZ, chercheur au Cirad, est spécialiste des technologies post-récolte des céréales.

Djidjoho Joseph HOUNHOUIGAN est professeur titulaire en sciences et technologie alimentaires et doyen de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin.

Francis FLEURAT-LESSARD, chargé de recherche à l'Inra Bordeaux-Aquitaine, est spécialiste de la sécurité sanitaire des céréales après-récolte.

Francis TROUDE, aujourd'hui en retraite, a fait l'essentiel de sa carrière au Cirad comme spécialiste des technologies post-récolte des produits agricoles.