-

(EPID0110-3) par REGINSTER, Jean-Yves BLOC 1 du grade de Bachelier en Médecine, Sciences dentaires, Sciences biomédicales

-

Première partie par LIMME, Michel Masters en Sciences dentaires

-

Troisième partie par LIMME, Michel BLOC 2 du grade de Master en Sciences dentaires

-

Deuxième partie par LIMME, Michel BLOC 2 du grade de Master en Sciences dentaires

-

Première partie Biologie générale Jean-Claude Ruwet Pascal Poncin par PONCIN, Pascal BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (orientation générale et orientation Logopédie) BLOC 3 du grade de Bachelier en Philosophie, Histoire, Traduction et Interprétation, Information et Communication, Langues et Lettres anciennes, Langues et Lettres modernes, Langues et Lettres françaises et romanes, Histoire de l’Art et Archéologie

-

(deuxième partie) Anthropologie biologique Jean-Claude Ruwet Jean-Marie Cordy Pascal Poncin par PONCIN, Pascal BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (orientation générale et orientation Logopédie) BLOC 3 du grade de Bachelier en Philosophie, Histoire, Traduction et Interprétation, Information et Communication, Langues et Lettres anciennes, Langues et Lettres modernes, Langues et Lettres françaises et romanes, Histoire de l’Art et Archéologie

-

Portefeuille de lectures complémentaires par PONCELET, Marc BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation générale et Logopédie)

-

par PONCELET, Marc BLOC 1 du grade de Bachelier en Sciences psychologiques et de l’Éducation (Orientation générale et Logopédie) Masters en Sciences de l’Éducation, à finalités

-

Syllabus et portefeuille de lectures par PIROTTE, Gautier BLOC 1 du grade de Bachelier en Information et Communication, Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie (orientation générale et orientation musicologie) Certificat d’Université en Didactique de la Philosophie et de la Citoyenneté

-

par GUILLAUME, Jean-François Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur Masters à finalité didactique

-

Patrimoine écrit, témoin de l’histoire par Cécile OGER, Stéphanie SIMON et Paul THIRION (dir.) A propos du livre :

Quel peut être le point commun entre des œuvres aussi diverses que la Guerre des Gaules, les Fables de La Fontaine, l’Evangéliaire d’Averbode et les aventures de Sibylline ? À première vue, aucun. Pourtant, ces œuvres ont toutes marqué leur époque, à leur propre échelle et dans des domaines divers. Elles constituent toutes également une trace de notre Histoire, témoins d’un certain passé, d’un autre temps. Elles ont également pour point commun d’être parvenues jusqu’à nous. L’écrit reste, mais il vit. Il est créé, relu, validé ; il est modifié, corrigé, transformé. Il se transmet, voyage, circule. Officiellement, souvent ; sous le manteau, parfois. Quelquefois même, il est interdit, censuré. On le cache, on le brûle. Mais trop tard : il a été lu. Il peut donc être recopié et reprendre sa route. À travers l’espace, comme à travers le temps. Siècle après siècle, l’Homme a conservé ces traces écrites de son passé, pour constituer une histoire, se forger une mémoire et transmettre savoirs, croyances et idées à ses successeurs. Pour interroger le rapport de l’Homme à l’écrit, l’exposition « Empreintes » aborde huit facettes de l’écrit illustrées par une centaine d’œuvres, de l’Antiquité à nos jours. Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ? Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses explorations, de ses expériences ? Les œuvres présentées proviennent essentiellement des collections des Bibliothèques de l’Université. Elles sont accompagnées d’autres exemples prêtés par l’Université de Gand, le Musée des Beaux-Arts de Liège / La Boverie, le Musée Wittert et le CEDOPAL.

A propos des auteurs :

Cécile OGER Historienne de l’art de formation et spécialisée dans l’étude technologique et archéométrique des peintures anciennes, elle est conservateur responsable des fonds patrimoniaux du Réseau des Bibliothèques de l’ULiège.

Stéphanie SIMON Historienne, elle s’intéresse à la propagande et à l’iconographie de presse. En 2010, elle entre dans les Bibliothèques de l’ULiège, en charge de la définition et de la mise en oeuvre d’une politique de numérisation. À ce titre, elle coordonne également DONum, le Dépôt d’Objets Numérisés de l’Université.

Paul THIRION Psychologue de formation, il entre dans les Bibliothèques de l’Université de Liège en 1985 dont il devient bibliothécaire en chef en 2013. Il est également président de la Commission Bibliothèques et Services académiques collectifs de l’ARES après avoir été président de la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB). Outre l’information literacy, ses principales préoccupations concernent le développement de la Bibliothèque numérique et plus spécifiquement de l’accès libre et ouvert pour tous à l’information scientifi que (Open Access).

-

Contrats et serments dans le monde gréco-romain Actes de la Journée d’étude internationale (Liège, 29 octobre 2014) par Marie-Hélène MARGANNE & Antonio RICCIARDETTO (éds)

En dépit des nombreux travaux récents consacrés au Serment hippocratique, l’origine documentaire de ce célèbre écrit n’avait encore jamais fait l’objet d’une étude approfondie. Elle est pourtant mentionnée dès la première phrase du texte : « Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, de remplir, selon ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat ». S’inscrivant dans une approche interdisciplinaire, le présent ouvrage réunit six contributions présentées lors de la Journée d’étude internationale En marge du Serment hippocratique : contrats et serments dans le monde gréco-romain, organisée à l’Université de Liège, le 29 octobre 2014, où, en confrontant les sources littéraires et documentaires, qu’elles soient de nature médicale, religieuse ou juridique, on s’est efforcé de replacer le fameux écrit attribué à Hippocrate dans son contexte originel : celui des contrats et serments antiques.

Marie-Hélène MARGANNE est directrice du Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL) de l’Université de Liège, où elle enseigne la papyrologie littéraire, la paléographie grecque et la langue grecque. À la fois philologue classique, papyrologue et historienne de la médecine, elle est l’auteur de nombreuses publications sur les papyrus médicaux, l’histoire de la médecine, le livre et les bibliothèques antiques.

Antonio RICCIARDETTO est Docteur en Langues et Lettres (2015) de l’Université de Liège et actuellement A.T.E.R. au Collège de France (Paris). Sa thèse de doctorat a porté sur des papyrus documentaires grecs de médecine. Poursuivant des recherches dans les domaines de la papyrologie et de l’histoire de la médecine, il est membre du CEDOPAL de l’Université de Liège et secrétaire de la Société Belge d’Études Byzantines. Il est l’auteur d’une édition de l’Anonyme de Londres, un papyrus médical grec du Ier siècle (Papyrologica Leodiensia, 4 ; 2e éd. Paris, 2016).

-

Jean-Marc JOUBERT (éd.) Une enquête sur un enquêteur parangon d’intégrité : quel juge diligenterait cela ? Et pour quel délit avéré ? Tout au plus pourrait soupçonner le commissaire Maigret d’avoir parfois, préférant la justice à la loi, soustrait aux tribunaux de braves gens qui en seraient fort probablement sortis coupables. Aussi bien ne s’agit-il pas ici d’enquête, mais de quête, de recherche sur une des plus célèbres figures de la littérature policière. Celles et ceux qui sont partis en quête de Maigret, lors du colloque organisé par l’Institut catholique de Vendée qui s’est tenu à La Roche-sur-Yon du 28 au 29 octobre 2021, ont emprunté des pistes fort diverses : celle des études de réception, celle de l’érudition biographique, celle de l’approche sociologique, celle de l’étude interne visant à élucider la « raison des effets », selon la formule de Pascal, laquelle tient à la personnalité de l’individu et à l’art de l’écrivain. La plupart des articles rassemblés dans ce volume sont signés par des auteurs qui ne sont nullement des spécialistes de Simenon, mais ils étaient ou sont devenus des lecteurs fervents de celui qui, au cours du siècle dernier, a profondément transformé le roman criminel en inscrivant la recherche du coupable dans l’institution policière et en mettant en lumière, derrières les motifs de ceux qui enfreignent la loi, les mobiles psychologiques de leurs infractions. Jean-Marc JOUBERT, agrégé et docteur en philosophie, est maître de conférences à l’ICES et doyen de la faculté des Lettres et des Langues de cet institut. On lui doit Foi juive et croyance chrétienne (2001), Leibowitz. Une pensée de la religion (2008), et, en collaboration avec Gilbert Pons, Portraits de Maîtres. Les professeurs de philosophie vus par leur élèves (2008). Il a organisé et édité une dizaine de colloques portant essentiellement sur la littérature.

-

Réflexions diverses sur le mot-valise par Richard MARTIN

Des dictionnaires de mots-valises, il en existe déjà. Le procédé, peu connu par son nom, est exploité dans les domaines les plus divers, pour son humour ou son efficacité. Le présent ouvrage offre en ouverture une série de réflexions sur le concept avant d’en explorer un maximum de possibilités.

Richard MARTIN est né en 1953 à Liège. Il y a fait de bonnes études secondaires, mais son talon d’Achille était le cours de français, en particulier la rédaction de texte. Obstinément désireux d’affronter ses faiblesses plutôt que d’exploiter ses forces, il a opté, après un bref passage par la philosophie, pour des études de philologie romane, réussies sans embarras. Il a néanmoins passé l’essentiel de sa carrière comme fonctionnaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. À présent retraité, il a à cœur de donner forme et volume à ce qui l’a toujours fasciné : l’écriture. Son humour se complaît parfois dans la noirceur, parfois dans l’absurde et il se réjouit quand il peut marier les deux.

-

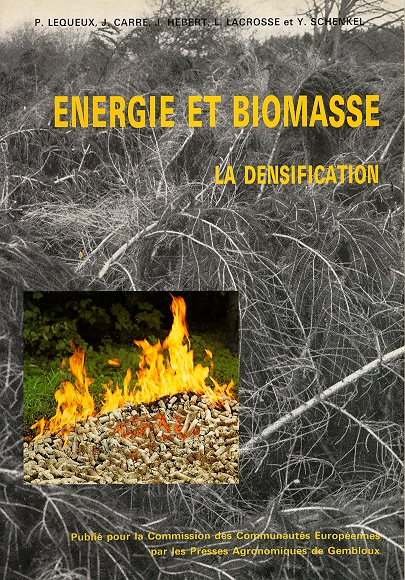

par LEQUEUX, Pierre ; CARRÉ, José ; HÉBERT, Jacques ; LACROSSE, Ludovic et SCHENKEL, Yves

"La contribution originale du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux porte sur la définition de méthodes de qualification des matières ligno-cellulosiques et des produits densifiés, ainsi que sur l'évaluation du comportement des combustibles issus de la densification". (Revue Générale de Thermique Française).

Table des matières

Place de la densification dans les filières de valorisation des matières ligno-cellulosiques. Matières premières. Bases théoriques de la densification. Densification industrielle. Procédés de densification sans liant. Méthodes de qualification des matières premières et des produits densifiés. Emploi des produits densifiés. Aspects économiques de la densification, volet technique et volet financier. Conclusion et synthèse, marché des produits densifiés, la densification, le bon choix ? Annexes : caractéristiques des matières premières, caractéristiques technologiques des produits densifiés, liste des constructeurs de presses. Bibliographie.

Cet ouvrage a été publié pour la Commission des Communautés européennes.

-

Texts par ISLV BLOC 2 of the Bachelor’s Degree in Biology

-

par ISLV BLOC 3 of the Bachelor’s degree in Chemistry, Geology

-

par ISLV BLOC 3 of the Bachelor’s degree in Geography

-

Third Year par ISLV BLOC 3 of the Bachelor’s Degree in Mathematics

-

par ISLV BLOC 1 of the Master’s Degree in Mathematics

-

Level One Texts par ISLV BLOC 2 of the Bachelor’s Degree in Science (except Biologists)

-

par ISLV BLOC 3 of the Bachelor’s degree in Organism Biology and Ecology

-

Enjeux et figures de la centralité ouvrière dans l'Italie des années 1960 par Andrea CAVAZZINI

Suite à la dissolution de la perspective marxiste et aux transformations néo-libérales du capitalisme à la fin des années 1970, la Classe ouvrière s’est éclipsée : après des décennies de déclin social et d’invisibilité politique, les ouvriers n’apparaissent plus aujourd’hui que comme les victimes de la crise, du chômage de masse et de conditions de vie souvent meurtrières. Mais la centralité politique et sociale de la Classe ouvrière a constitué un facteur décisif de l’histoire du xxe siècle. La Classe représentait à la fois un élément essentiel dans le fonctionnement de l’économie capitaliste et un principe d’antagonisme subjectif qui annonçait dans ses formes de vie la possibilité d’une organisation sociale différente.

Cet ouvrage reconstruit un épisode significatif de l’histoire de la centralité ouvrière : la séquence politique des années 1960 en Italie. La Nouvelle Gauche italienne — en particulier la revue-collectif Quaderni Rossi — a produit une fusion originale entre l’enquête menée dans les usines comme pratique militante directe et la théorie critique du capitalisme moderne inspirée par Lukács et l’École de Francfort. Malgré sa brièveté, cette expérience fut décisive pour la longue saison italienne des luttes sociales : elle a réussi à articuler l’exigence d’ancrer la politique à la vie ordinaire des classes laborieuses, la tentative de surmonter la crise du mouvement ouvrier après la glaciation stalinienne et la confrontation avec les diagnostics philosophiques de la modernité élaborés par Hegel et Max Weber.

À la fois intervention militante et production de connaissances, l’enquête est le fil conducteur qui permet de reconstruire cette conjoncture et ses enjeux historiques et philosophiques : elle rend visible l’émergence d’une subjectivité politique ouvrière en tant que point critique irréductible de la société capitaliste moderne. Reconstruire cette constellation signifie se remémorer la négation dialectique d’un ordre social devenu nature et destin.

Andrea CAVAZZINI est chercheur post-doctoral à l'Université de Liège. Il est membre du Groupe de Recherches Matérialistes et de l’Association « Louis Althusser ». Il a publié Le sujet et l’étude. Idéologie et savoir dans le discours maoïste (Le Clou dans le fer, 2010) et Signes formes gestes. Études sur les régimes symboliques des sciences (Hermann, 2012).

-

par Jacques FONTANILLE

Cet ouvrage est le résultat et la synthèse d’une recherche portant sur ce que la sémiotique structurale appelle « l’actant collectif ». L’anthropologie contemporaine nous rappelle que la signification des mondes que nous habitons passe par des filtres collectifs, des schèmes et des référentiels qui sont constitués et portés par des actants collectifs. Dans cette perspective, l’actant collectif n’est pas un cas particulier, voire marginal, de l’actant en général, mais, au contraire, la source des référentiels sémiotiques et l’instigateur des mondes de sens.

Dès lors, quel que soit le nom que l’on donne à ce collectif (communauté d’identification, acteur-réseau, peuple, etc.), il ne suffit plus de poser par principe qu’il peut comprendre à la fois des humains, des objets, des institutions, des machines, des non-humains, etc. : il faut examiner comment et pourquoi ces divers constituants s’agencent, et leur réseau se consolide, s’affaiblit, se restaure, persiste à exister ou s’effondre. C’est l’objet de cet ouvrage, qui s’attache aux variations de la composition et des forces de liaisons des collectifs, à leurs mutations et à leur existence risquée et vulnérable. Dans cette perspective, l’actant collectif, engagé tout ensemble dans ses propres métamorphoses, est le siège même, pour la sémiotique, du politique.

La sémiotique décrit depuis longtemps les discours et les pratiques politiques, mais cela ne constitue pas pour autant une dimension politique de l’organon théorique de la sémiotique structurale. L’objectif de cet ouvrage est précisément d’intégrer la dimension politique dans l’architecture théorique et méthodologique de la sémiotique, et le point d’ancrage de cette dimension est l’organisation et le devenir des collectifs, notamment celui dit « de référence », qui par les filtres sémantiques et culturels dont il est porteur, suscite des formes spécifiques de la vérité, de la subjectivité, de la narrativité, de l’affectivité et du symbolisme, en somme de l’ensemble des composants sémiotiques d’un monde habitable.

Jacques Fontanille, professeur émérite de sémiotique à l’Université de Limoges, est membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il a été président de l’AISV, de l’AFS, et de la FéDRoS, ainsi que de l’Université de Limoges. Ses travaux portent sur la sémiotique théorique, la sémiotique littéraire et de la sémiotique visuelle, la rhétorique et la linguistique générale, et plus récemment sur les aspects sémiotiques de l’ethnologie et de l’anthropologie contemporaines.

-

Écarts et médiations LIÈGE GAME LAB

Si le jeu vidéo est aujourd’hui largement reconnu comme une pratique culturelle (voir les ouvrages Culture vidéoludique! du Liège Game Lab ou Penser (avec) la culture vidéoludique, dans la même collection) et comme un objet de recherche, structurant le champ sciences du jeu ou game studies, ce médium reste souvent prisonnier d’approches l’étudiant sous l’angle de l’immersion, de l’engagement, de l’immédiateté. Les discours qui entourent le jeu vidéo présentent ainsi souvent sa prise en main comme « intuitive », sans intermédiaires, « projetant » la personne qui joue au cœur de l’aventure au moyen de contrôles « immersifs ». De telles considérations feraient presque oublier les nombreuses médiations qui existent à plusieurs niveaux entre le jeu et les joueurs·euses et qui alimentent l’expérience ludique tout autant que le jeu lui-même : genres, presse, emballage, avatar, périphériques, publicité, institutions, communautés, etc. Pour démystifier la relation entre jeu et joueur·euse et repenser le jeu comme un acte de communication, les auteurs·rices de cet ouvrage collectif proposent donc d’étudier ces multiples intermédiaires et les rôles qu’ils exercent dans la construction des cultures ludiques. En recourant à des approches pluridisciplinaires (études de la réception, analyse du discours, sémiotique, rhétorique, musicologie, iconologie, esthétique, etc.), les contributions s’intéressent à divers objets permettant d’éclairer quelques-uns des innombrables interstices du jeu vidéo : le paratexte des jeux horrifiques, la pratique du non-jeu, l’accessibilité d’un dispositif muséal ludique, les biais induits par l’usage d’appareils de mesure biométrique, les motifs ludiques de la fiche de personnage, les emplois du terme « caméra » ou encore les modalités de la traduction du média, par exemple. À travers ces analyses, des enjeux parfois méconnus des œuvres vidéoludiques se trouvent mis en lumière et permettront au lecteur ou à la lectrice de mieux cerner les écarts et les obstacles qui nourrissent son ressenti et sa pratique du jeu.

Créé en 2016, le Liège Game Lab est un collectif destiné à la recherche, à l'enseignement et à la médiation sur le jeu vidéo à l’Université de Liège. Ses membres se spécialisent dans une approche culturelle du médium vidéoludique, nourrie des méthodes des sciences humaines et sociales.

-

Rencontre de l'humain et de l'environnement (2e édition) par Annie CORNET A propos de l'ouvrage

Cet ouvrage a pour objectif de présenter un cadre général d’analyse des entreprises et des organisations (services publics et associations) à destination d’étudiants de premier cycle ou d’étudiants découvrant les réalités organisationnelles et sociales du monde économique. Il propose une grille d’analyse des réalités organisationnelles, structurée autour de six thèmes : missions, environnement, stratégies, structure, comportements individuels, politiques de GRH. L’enjeu est de pouvoir analyser les réalités organisationnelles, d’identifier les principales théories mobilisées pour couvrir ces différentes dimensions mais aussi de susciter un regard critique sur le discours managérial, le monde économique, ses valeurs et ses normes.

A propos de l'auteur

Annie CORNET est professeure ordinaire à Hec-Liège, École de gestion de l’Université de Liège. Elle dirige EGiD, unité de recherche sur le Genre et la Diversité. Ses domaines de recherches portent sur l’analyse des politiques d’égalité professionnelle et la gestion de la diversité. Elle s’intéresse aux questions d’égalité femmes/hommes, à l’entrepreneuriat féminin et de la diversité, à l’intégration des personnes d’origine étrangère et des personnes avec un handicap dans l’emploi, aux comportements discriminatoires et à l’homophobie sur les lieux de travail. Ses travaux portent aussi sur les politiques publiques qui prennent en compte le genre (gendermainstreaming et genderbudting).

-

Logiques modales par LECLERCQ, Bruno BLOC 1 du grade de Master en Philosophie Master en Philosophie, à finalité

-

Les grandes décisions Tome 2 par GRANDJEAN, Geoffrey Masters en Sciences politiques

-

Les grandes décisions Tome 1 par GRANDJEAN, Geoffrey Masters en Sciences politiques

-

par C. LETAWE, E. MOURATIDOU, V. STIENON (éds) Présentation de la revue

Methis est la revue du groupe Intersection. Elle se donne un double objectif : la discussion, dans un cadre interdisciplinaire, des recherches en cours des doctorants et jeunes docteurs en Philosophie et lettres et en Sciences humaines et sociales de l’Université de Liège et la constitution d'un lieu de publication ouvert pour des dossiers portant sur des thématiques interdisciplinaires. Un tel cadre interdisciplinaire exige, afin d’assurer un échange scientifique rigoureux, que les questions de méthode soient clairement posées et soumises à la perspicacité des regards croisés entre les différentes disciplines.

Table des matières MethIS 3 S. Badir & E. Mouratidou, Introduction Y. Jeanneret, Le statut des savoirs ordinaires dans l’analyse des pratiques de communication L. Demoulin, Vers une typologie de la réflexivité A. Taormina, Autofiction et métafiction dans la littérature hispanique contemporaine. À la vitesse de la lumière de Javier Cercas A.-L. Hick, Poèmes d’intérieur : quelle(s) réflexivité(s) ? E. Mouratidou, Making of, coulisses, backstage et réflexivité latente. Entre mythe et transparence V. Miraglia, Peut-on parler de réflexivité du dispositif cinématographique ? L. Robert, Autoréférence et (non-)réflexivité, ou comment Georges Fourest n’a pas écrit l’un de ses livres D. Saint-Amand & V. Stiénon, Parodie de la science et réflexivité. La physiologie et le dictionnaire dans le champ littéraire du xixe siècle P.-L. Colon, Être à l’écoute de son écoute: nuisances sonores et réflexivité (note de recherche) J. Van Beveren, Pourquoi et pour quoi l’enseignant devrait-il pouvoir faire montre de réflexivité ? T. Bolmain, Postérités politiques du jugement réfléchissant esthétique. Kant, d’Arendt à Rancière -

Extraits. par PONCIN, Pascal BLOC 3 du grade de Bachelier en Sciences biologiques, Sciences psychologiques et de l’Éducation BLOC d’aménagement au Master en Sciences psychologiques

-

Séminaire du 28 mars 2017 Olivier SERVAIS, Maître de conférences par BIQUET-MATHIEU, Christine BLOC 2 du grade de Bachelier en Droit (Option Droit)

-

Séminaire du 7 Mars 2017 Philippe MARCHANDISE, Maître de conférences par BIQUET-MATHIEU, Christine BLOC 2 du grade de Bachelier en Droit (Option Droit)

-

Séminaire du 14 février 2017. Jacques PERILLEUX, Maître de conférences par BIQUET-MATHIEU, Christine BLOC 2 du grade de Bachelier en Droit (Option Droit)

-

La morphologie verbale par Jean WINAND 1. Jean WINAND, Le voyage d'Ounamon. Index verborum, concordance, relevés grammaticaux, 1987. 2. Jean WINAND, Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale, 1992. 3. Pierre KOEMOTH, Osiris et les arbres. Contribution à l'étude des arbres sacrés de l'Égypte ancienne, 1994. 4. Juan Carlos MORENA GARCIA, Études sur l'administration, le pouvoir et l'idéologie en Égypte, de l'Ancien au Moyen Empire, 1997. 5. Dimitri LABOURY, La statuaire de Thoutmosis III. Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique, 1998. 6. Michel MALAISE & Jean WINAND, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 7. Laurent BRICAULT, Isis, Dame des flots, 2006.