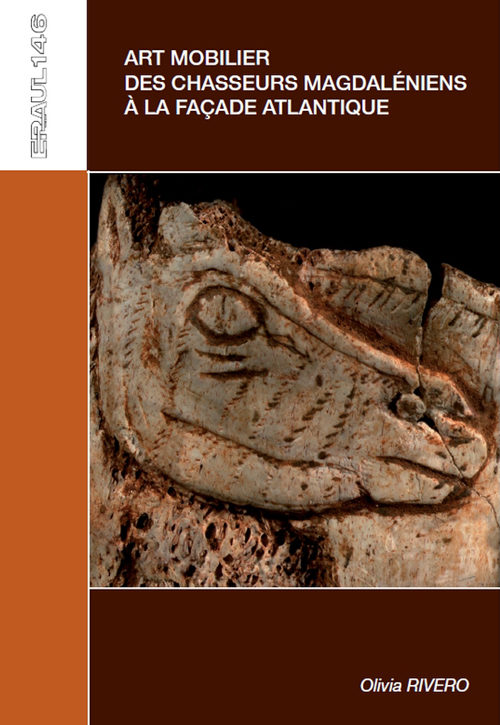

par Olivia RIVERO

La fin des temps glaciaires est marquée en Europe occidentale par la culture magdalénienne qui nous a laissé d’exceptionnels chefs-d’œuvre artistiques sur les parois des grottes, mais aussi des milliers de gravures sur de petits objets gravés ou sculptés en os ou bois de cervidé. L’analyse technique de ces objets, à l’aide d’instruments d’observation rapprochée comme le microscope électronique ou la loupe binoculaire, permet de reconstituer le geste de l’artiste et d’identifier certains stigmates de la chaîne opératoire. Ces infimes détails, invisibles à l’œil nu, révèlent des expertises et des savoir-faire très différents. Certains auteurs possèdent une maîtrise parfaite du maniement de l’outil et sont capables de créer des œuvres innovantes, d’un art consommé, sans défaut apparent ; d’autres, au contraire, montrent des défaillances techniques que révèlent de nombreux accidents de parcours dans la réalisation de chaque trait.

L’absence d’homogénéité dans la production artistique est révélatrice d’une société complexe, ayant développé des mécanismes de transmission des connaissances techniques, et notamment un processus d’apprentissage de la pratique artistique. A travers l’observation microscopique de centaines d’œuvres d’art mobilier, nous suivons pas à pas les gestes des artistes, experts ou débutants, qui nous apparaissent ainsi plus humains et plus proches de nous.

On trouvera dans cet ouvrage d’authentiques chefs d’œuvre intemporels, d’une saisissante beauté plastique, vus pour la première fois à travers le fort grossissement de la loupe binoculaire. Ces photomontages permettent d’entrer véritablement dans l’intimité de l’artiste préhistorique. Certes, la culture magdalénienne nous demeure profondément inconnue, mais l’universalité de l’art nous en révèle certains aspects.